徐梵澄:圣人的虚静02

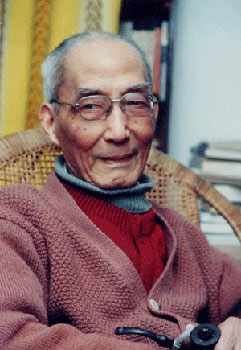

梵澄在世最后十年,社科院宗教所学术秘书孙波先生经常照料他,平淡时光把两人消磨成了挚友。前不久,孙波兄对笔者说,《老子臆解》出版后,学界一直没有书评,梵澄生前曾经对此表示过遗憾。梵澄的撰述有好几种,偏偏在意学界对《老子臆解》没有反应,可见他自己很看重这本小书。如果要探究梵澄学述的高明何在,或者说要搞清楚梵澄对“精神哲学”的理解,是不是得认真读读《老子臆解》?

果然,在“德经”开篇处,梵澄便说到前面提及的哲人与宗教家的差异。经上有“前识者,道之华也,而愚之首”,梵澄说,把“前识者”理解为“先知”,就搞错了。先知属于所谓救世主一类,是真正的宗教家,所谓“前识者”,连宗教家的传言也算不上,不过“无缘而妄意度也”(韩非子语),属于用鬼神、时日、卜巫疑众害民一类,按古“王制”,搞“前识”这号人当属格杀勿论者之列(页57)。不过,梵澄接下来说,老子在这里对如此“以其流毒于生民者大”的邪门歪道“犹有宽大之意”。似乎鬼神、时日、卜巫一类虽然在哲人看来要不得,但如此封建迷信也是民众的食粮,没有必要赶尽杀绝。重要的是得辨明:哲人不搞这类邪门歪道,精神哲学不是“前识者”一类(在另一个说到鬼神的地方,梵澄还引征船山的话:“盖鬼神者,君子不能谓其无,而不可与天下明其有。有于无之中,而非无有于无之中,而又奚能指有以为有哉!”)。正是在这里,梵澄提到了宋明儒:

程子谓心静而后能照,然圣人绝不为。程子并邵子之术数亦非之。王阳明习静,亦尝得先知先见同于此所谓“前识”,旋亦决然弃去,盖偶尔知觉性得其照明,以为无谓也。(页58)陆、王是“一系精神哲学”中人,老子堪称精神哲学这“一系”的鼻祖之一。如果要搞清楚梵澄对精神哲学的理解,看来非得从《老子臆解》入手不可。

在中国古学经典中,《老子》一书没有“经”的名位,却有“经”的实际地位──古有“素王”一说,《老子》则堪称“素经”。《老子》的授受起源至少不比儒家经书晚,从汉代到近代,历代《老子》注释足以比美儒家经师传授经传(参见张舜征,《周秦道论发微》,中华书局1982,页93-94;)。不过,有论者以为,清代干嘉学兴起以来,校注《老子》虽仍然代不乏人,对《老子》思想的诠解却日渐荒疏。

《老子臆解》由校诂文字和“臆解”义理两部分构成,以后者为主。与其说《老子臆解》是《老子》校释方面的新成就,不如说是一个值得认真阅读的哲学事件。这并非是说,梵澄在校诂文字方面功夫不力。用古字义和古人的解释来校诂《老子》中的字义,梵澄用心其实颇深。这里仅举一例。

《老子》通行本首句“道可道,非恒道”,历来强说者代不乏人。梵澄注意到,帛书《老子》两种皆有“也”字,“也”古为疑问词,同“邪”亦即“耶”;据此,梵澄将这句经文句逗为自问句:“道,可道也【耶】?非恒道也【耶】?名,可名也【耶】?非恒名也【耶】?”古哲文字,一字千斤,果然如此。晚出的古藉学大家的帛书《老子》校释,虽然列出种种古人诠解,却未见留意这不起眼的“也”字(参见高明,《帛书老子校注》,中华书局1996;戴维,《帛书老子校释》,岳麓书社1998)。梵澄的校诂是否得当应由专门家另说,至少这“也”字一解为理解《道经》开首句提供了另一理解的空间。梵澄自谓,“以古字义解古文义,亦时有焕然冰释,怡然理顺者”(“序”,页2),然也。

帛书《老子》出后,《老子》研究天翻地覆。从篇次顺序、分章到字句的错脱衍,今本《老子》无不受到质疑(据说,今本《老子》十句中就有一句走样。参见尹振环,《帛书老子与老子术》,贵州人民版2000,页66-101)。古学大师张舜征先生早岁便潜心于历代诸家《老子》校释,花了几十年时间写成《老子约义》。帛书《老子》出后,张舜征毅然推倒成稿,依帛书甲乙本重新写定文本,不分章次,注疏多依古注,成《老子疏正》两卷(参见张舜征前揭书),可见帛书《老子》出土的冲击力。可没过多久,又有郭店楚简本《老子》出土,学界纷传帛书《老子》也要不得了──非忠实于原本,加油添醋、任意删改处不少(参见郭沂《郭店楚简与先秦学术思想》中的楚简《老子》校释一章,上海教育版2001)。

《老子》真本何在?古人真的像我们今人想象的那样敢加油添醋、任意删改?从楚简本经帛书本到王弼本,会不会经历了一个复杂、艰难的整理编辑过程(参见丁四新《郭店楚墓竹简思想研究》中的稳当辩析,东方版2001,页40-72)?倘若如此,经汉以后历代学者校刊整理的王弼本并非全无可取。再说,汉以后在历史传衍中产生思想性影响的,乃出于汉唐的今本。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222