徐梵澄:圣人的虚静01

徐梵澄学术成就多端,大要有四:翻译西方现代大哲尼采(完整的译作有四部)、翻译印度古今哲学要藉(部头都颇大)、用英文述(或译)介中国古代学术(译《肇论》、撰《小学蒨华》、《孔学古微》、《周子通书》、《唯识蒨华》等),再就是诠释古学经典的撰述(《安慧三十唯识疏释》、《老子臆解》、《周天书》、《陆王学述》)。兼及中西印三大文明学术的中国学人屈指可数,有的不过浮泛涉猎、蜻蜓点水。梵澄在每一领域都涉猎颇深,不属此列;何况先生劳作累累,有目共睹,绝非某些传说中的大师。

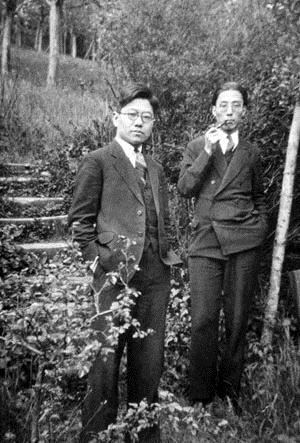

鲁迅有许多学生(虽然他从来没有带过研究生),迄今还不断有人争当他的学生。梵澄算得上货真价实的鲁迅弟子,却偏偏不喜欢张扬与鲁迅的师生情。笔者孤陋寡闻,知道梵澄时,还不晓得他是鲁迅的私淑,只晓得他曾经翻译过尼采(笔者在八十年代初就读过他四十年代发表的译文)。84年笔者在北京买到《五十奥义书》、随后又得《神圣人生论》,大为吃惊──先生活着、竟然还翻译这样的书、而且部头如此之大!

梵澄之为学术大师,并非因为他曾经是鲁迅的学生。

后来才晓得,梵澄四十出头才开始学梵文。其时梵澄在印度南方的阿罗频多学院,生活困苦,有时不得不靠写点字画卖来换烟抽。《瑜珈论》(多卷本)、《薄迦梵歌》、《由谁奥义书》等,就是这个时候翻译的。生活困苦也许并非学术的最大障碍,重要的是有精神热情的自由。

87年,为了答谢一些经常寄书给我的美国教授,我卖了十本《肇论》英译本送这些洋教授,当时不知道译者就是梵澄。其中一位教授是研究西方哲学史的,有论述浪漫派哲学的专着多种。他读了我送他的《肇论》,兴奋得很,说仅仅英文就堪称精妙。这位教授很快写出一篇从希腊哲学的时间观来解读《肇论》的长文寄给我(中译刊于拙编《东西方文化评论》,第3辑,北京大学版1991),还以为我认识译者,特别要我感谢译者用典雅的英文通透传译如此精湛的思想。

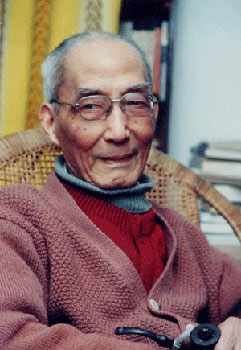

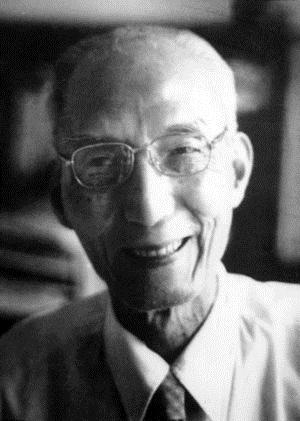

笔者没有见过梵澄先生。读过《神圣人生论》后(当然没有读明白,《五十奥义书》则不敢开卷),曾经向一位研究印度佛学的朋友打听梵澄其人。朋友兴奋地描绘说,梵澄喜欢着白色长衫,瘦骨嶙峋──或者说一身道骨仙风。我请教梵澄学述的高明,朋友就一脸茫然起来……

依其早年的尼采翻译和后来移译的印度哲学要藉,我猜梵澄学术一心所系,乃晚年发表的《陆王学述》(上海远东版1994)一书副题所示:“一系精神哲学”。梵澄致青年友人的信可以映证我的猜侧:

鄙人之所以提倡陆、王者,以其与室利、阿罗频多之学多有契合处。有瑜珈之益,无瑜珈之弊。正以印度瑜珈在今日已败坏之极,故室利、阿罗频多思有以新苏之,故创“大全瑜珈”之说。观其主旨在于觉悟,变化气质,与陆、王不谋而合。(引自陆灏,〈吉光片羽:回忆徐梵澄先生〉,载《文汇读书周报》,2000、5、6)

瑜珈学说教人修炼身心、焕发精神,就学说的性质言,属于所谓“精神哲学”。提倡精神哲学者──无论陆、王还是阿罗频多,在梵澄眼里都是圣人。所谓圣人,并非宗教意义上的救世主,而是梵澄所谓哲人。梵澄对尼采的看法可以佐证:

尼采正是反对若干以救世主自命的人物。此外,从《五十奥义书》中得到精神安慰的,却曾有叔本华尔,是著名的例子。倘若人终日沉浸于宇宙人生等种种哲学问题中,的确常可以从其中得到某些解答。(引自陆灏前揭文)

选择尼采、《五十奥义书》、《瑜珈论》和《神圣人生论》来翻译,显明了梵澄对“精神哲学”的热情。但要理解梵澄的“精神哲学”观,仅仅看他的译作恐怕不够。1979年,梵澄从印度回到故乡,得知有帛书《老子》两种,“亟求得读之,以惊以喜……遂就全部老子哲学为之解”(《老子臆解》,中华书局1988年版,页1,以下仅注页码)。诠解古典思想文本,同样是一种翻译──廖平所谓“竖译”。通过这类翻译,我想可能更容易窥见梵澄的“精神哲学”面目之一斑。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222