二十年前纪念母亲长文(共两万五千三百字)二

第四节 为母守灵

父亲、大哥、五哥和小哥几人得到噩耗陆续赶到医院。巨大的悲哀将我们紧紧包裹在一起。母亲走的太突然,太仓促,一句话也没交代。事情过去以后,大夫们说有些朋友亲人得了这种病,就是急性肾衰,比一般癌症甚至还厉害。若是慢性的,必须年轻、身体素质好,也许可做透析并考虑换肾,但成活率也不高。苍天!为什么好人得不到好报!?母亲殚精竭虑、含辛茹苦一生,操持家务、养育八个儿女,为什么要让他老人家生这种病?!

三哥和大姐去买寿衣,我和五哥去联系太平间事宜,此时,姑叔也都得到消息赶来了。

约近12点,我们给母亲洗脸梳头擦身整理,换上寿衣。当时,我总有一个念头,母亲没有走,要不你看母亲安详的面容与熟睡有什么不同?

把母亲轻轻抬到平车上面,一家人强忍悲痛缓缓地推着往太平间走去。亲爱的母亲已经走了,为何不把她送回家,还要让她一个人孤独寂寞地躺在冰冷的大冰柜里,要知道,母亲生前是最怕冷的呀!难道就是因为家里还有老人吗?那完全可以请老人先到别的孩子家住的啊!当我们把母亲抬起徐徐送入第三层大冰柜中,我感到又是对慈母犯下了一桩不可原谅的罪过!

回到阔别近5年的老家,时间已是正月初八凌晨1点多了。经三嫂提议(感谢三嫂),我们兄弟6人携带黄纸、蜡烛、酒、香等物品又骑车回到医院守护母灵。我们请求传达室的大爷给我们开开门,在大冰柜前方水泥地上点上长明灯,进行祭洒、跪拜。然后,在太平间正门南邻院内,燃烧纸钱。黑漆漆的夜,空荡荡的地,跳跃着纸钱的火光,映照着我们悲痛欲绝的脸,伴随着我们低声的啜泣和喃喃自语。

正月初八(1月30日,周六)凌晨2、3点钟,我们在家中小厅摆设好了灵堂。面对着母亲的慈容,凝望着跳动的烛光,伴随着袅袅上升的香火,我们久久地泣血跪拜,眼泪恰似喷泉,都在深深地自责,反复的悔恨,表达无尽的眷恋。

从初八凌晨到初十(2月1日,周一)这三天时间里,由于等待南方老家舅、姨来奔丧,我们轮流着守护母亲灵位。此间,吊唁的人们陆续登门表达哀思,我们则根据本地风俗还以最高的礼仪。

三哥找人购买了花圈,有家人的,有亲戚、朋友、同事送的,在老家后阳台前及进楼道口两侧摆满了长长的几排。白花、挽联、素纸……做梦也没有想到,这是悼念我们母亲的;做梦也没有想到,我竟然在不到30周岁的年纪失去了我还不到70周岁的母亲。

母亲的逝去,固然是由于体弱多病,操劳辛苦,加之呕心沥血哺儿育女,生活艰难所致,但去世前的种种征兆或巧合让我们子女自责自恨自悔不已,为之唏嘘扼腕。

首先,是母亲的二次住院。医院、医生及全家竟无一人探究母亲肾病问题;其二是母亲生病恢复期间雪上加霜又摔伤了胸骨;第三是母亲饮食海蛎造成肠胃损伤,毒素沉积加剧肾功能的损害;第四是母亲在金婚纪念会上触物生悲,郁结于胸,造成巨大精神折磨;第六是节前去区医院看病取次舍主,未能发现真实病因;第七是节前曾请气功师发功看病,当时就已经指出肾很不好,而且,熟悉的大夫也建议去查查肾功能,但未引起家人重视;第八是早就发现尿少未警觉没有早上医院检查治疗;第九是到二院急诊室看病为何要回家等待病床空闲?;第十是不该打那针安定,加剧了各种器官的衰竭。这种种情形为什么一再发生?母亲这样一个无私、勤劳、善良的老人决不该遭受这样的舛命啊。

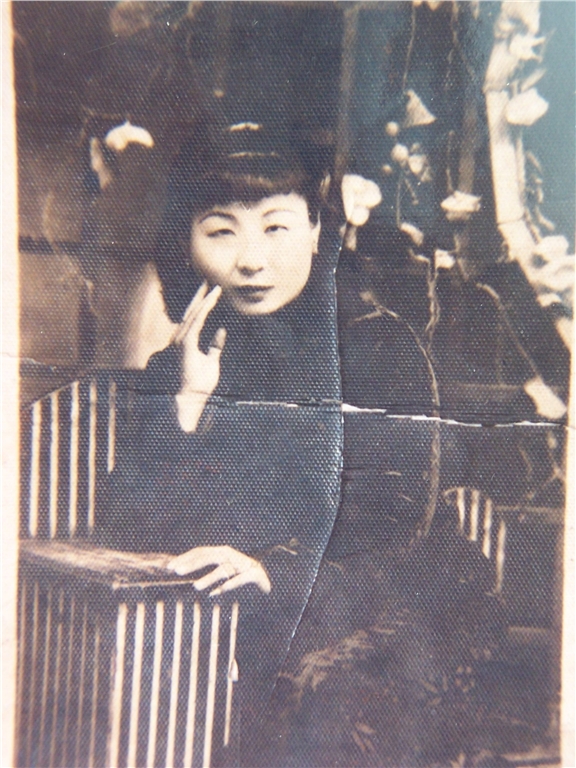

守灵的漫长时间里,我们越分析越自责,越自责越难过。每个人都感觉对母亲犯了罪。假如,我们能够多回家看看,关心询问母亲的身体和病情;假如,我们能抓紧陪母亲早点到大医院就医;假如,我们能主动替母亲多与南方的舅姨们联系,多传达一些亲人的消息,慰籍她的心灵;假如,我们能够把母爱的几分之一、十几分之一回馈给母亲,多爱母亲一些……太多太多的假如了。如是则我们的母亲绝对不会这样早早离开,而且,没让孩子们多花一分钱、多尽一丝孝道,毫不拖累儿女就怀悲含冤而去了。哪怕只多颐养三年、五年,也好让我们尽达人子之孝,聊补儿女之情啊。无情的是,长桌中央慈母的遗照无情地打碎了我们千万遍的梦想和希望。多么的残酷!面对母灵,我们不断呼唤着,母亲!您回来吧,孩子们想您、想您啊!

第五节 慈母升仙

公历1993年2月1日(正月初十,周一)。天依然是晴朗的。可是,今天的世界在我们眼里却是如此的陌生和黑暗。今天,我们与亲爱的母亲见了最后一面,撕心裂肺的最后一面。

早晨7点左右,我们全家以及特地从南方老家赶过来的小舅和二三四姨,一起送别母亲。到了二院太平间,按照本地风俗,我们请出母亲。母亲安详平静地躺着,就像活着一样。按照顺序,从大哥开始,弟妹嫂子等排队跪走着,逐一用酒拭去母亲脸庞上的尘土,让她老人家干干净净的上路。悲痛欲绝的我们轮流跪走着,擦试着,决不相信眼前要走的是母亲。

父亲单位特意租了殡仪馆的灵车。随着大哥在司仪指挥下,将装满纸钱的土盆用力摔碎的声响,我们鱼贯上了灵车。灵车后方棺椁里静静躺着母亲,分列两侧的我们一路撒下纸钱,一路用心灵与母亲交流。灵车缓缓地拐了一个弯朝正南方向驶去。不多久,灵车到达市殡仪馆。我们子女等晚辈根据老家风俗头戴白灵帽、臂缠黑挽纱,在司仪安排下,依次进入吊唁大厅。大厅面积不小,三面墙边都摆放满了花圈。厅中央有一口水晶棺木,作遗体告别之用。一进大厅,一种难言的悲壮及复杂的心境油然而生。

将近9时,司仪宣布向遗体告别仪式正式开始。顿时,依回的哀乐响起,四位小伙子平稳抬着母亲遗体从侧门进入。还未等及他们走进水晶棺木,难以描述出何样悲痛的我们就打乱了队形,一个个争先恐后用劲朝前挤去,都想多看一眼、早看一眼母亲!维持秩序的工作人员用力将我们往后推。我们悲号着跪在地上朝母亲叩上无数个响头。诺大个告别厅被巨大的悲声充盈、笼罩、撞击,淹没了其他一切声音。

告别仪式结束后,工作人员把母亲遗体送到车间火化。在车间的外间等待区里,我们大声呼唤着母亲,疯狂地跪着朝里面挪动。他们狠狠推开我们,咣铛一声把沉重的铁门关上了。这一扇铁门,将母亲与儿女分隔在两个世界。从今以后,我们再也不能见到母亲的慈容,不能聆听母亲的声音了。

呆呆站立在院中,眼望着耸立烟囱上面飘荡的淡淡白眼,我们包含热泪默默祝愿母亲一路走好,乘鹤化仙再无病痛折磨。

经征求舅姨的意见,选择了一款有古代仕女歌舞图的逍遥宫安放母亲骨灰。

第六节 “五七”、“百日”

遵从当地风俗,老人走了以后要过“五七”和“百日”。过去,对这些说法一是知之甚少,二是也不相信。但是,不知怎的,全家人都突然觉得应笃信不疑了。大家商议,只要对母亲有益的说法和民俗,我们都全部采纳。

五七的日子是老人走后第五个星期也就是大约35天的时候,有几个儿子减去几天,那天就是“五七”日。母亲生养了我们6个儿子,算来日子应在2月25日(农历二月初五,周四)那天。由于23日夜间母亲给儿女托了一个梦,经商议日子改为24日了。为把“五七”日办得隆重,表达哀思到位,提前二十多天我们就召开了会议,进行了分工。按照母亲生前喜爱的一些物品,我们用纸扎制了以下十几大件,些小物品繁杂未记详细。

1、大立橱、大箱子;

2、电冰箱、电视机、录音机;

3、大塑料洗澡盆、暖瓶、水壶,厨房用品;

4、梳妆台、沙发;

5、大牛;

6、摇钱树,金元宝。

对母亲我们所有孩子都怀有非常深的感情。因此,糊制这些物品时我们都倾注了全部感情和精力。制作的每一件物品都惟妙惟肖,很是真切。尤其是大哥做的箱子、二哥做的大盆、三哥做的沙发以及小哥做的录音机格外逼真。这里面最重要的要数摇钱树了。为了做好它,三哥半夜去找合适的树干;嫂子和姐姐们叠制金元宝及树叶等进行装饰,费了很多心思。小哥还特意做了一对童男童女站在树下,守护着母亲的财神大门。

五七那天,全家二十余人分乘三辆汽车前往殡仪馆。由大哥和我请出母亲的逍遥宫,安放在祭奠堂中央的石桌上。下面摆着香炉和各种供品。据群众讲,今天故人才真正知道自己离开尘世了,在离去的时候,做儿女的有什么心里话一定要讲。为了给母亲争气,切实让母亲能够安息,我们事先千方百计做父亲思想工作,希望并请求他在灵前认错、忏悔。三哥和我都写了祭诗。好像父亲也用黄表纸写了一首短诗,内容没有看到,不知是否表达了后悔之意。

跪在母亲灵前,我们烧去纸钱,送上徐州酥糖和她爱吃的点心,焚化生前用过的棉衣、棉被、衣服等物品,祈求母亲原谅并保佑孩子们,保佑全家。

百日是公历5月23日(周日)过的。那天天阴沉沉的,而我们的心境更是沉甸甸的。虽然母亲已经走了这么多天,我们对母亲的思念却丝毫未减。每当回家看到墙上母亲的遗容,回忆往事即如滔滔江河,心里还是非常失落、空荡,无依无靠的滋味一下涌上心头。百日前,母亲曾托梦五哥,说她老人家冷。我们现场查看,发现逍遥宫过于靠近北面窗户了。于是我找民政局朋友把母亲由原来的111号迁到了253号,离开窗户,但依然是中厅。过百日时,大家都对母亲念叨,要她有什么事常托梦给孩子们。

人们说,过了百日再上坟就不要哭了。可是,一想起母亲的恩情、遭受的痛苦,离别的冤憾,仍不觉潸然。

第三章 往事追忆——母爱缱绻

母亲,讳名李佩霞,祖籍江苏徐州,生长在大户之家,知书达礼,大家闺秀。或许南方血统的缘故,母亲个子不高,体型瘦削。深深凹陷的眼睛,银丝缕缕的头发,心眼很细也很小,语调不强也不高。非常慈祥的脸庞,无私助人的心肠,毫不利已的品德。就是这样一位善良的母亲,从徐州到曲阜,从丁字巷到淄博,无论是生产救灾时的野菜窝头,还是下乡十年时的粗茶淡饭,抑或是近几年生活好转的米饭鱼蛋,都时刻想着儿女们,用心和爱哺育着她疼爱的孩子们。一生的辛苦操劳换来了孩子们的长大成人,而她自己却疾病缠身,过早的衰老离去了。静心之时,如烟往事一幕幕浮现眼前,是那样清晰,温馨。

从我呱呱坠地那天起,直到1988年6月18日结婚离开家止,在母亲身边我度过了整整25年的美好时光。虽然生活常常很艰苦,但情也浓浓、乐也融融。25来,母亲给与我的如海深爱,今生今世无法还也永远还不清的爱……

第一节 极左政策下的农村生涯

六十年代,中国全国山河一片红,就连政策都是由里往外红彤彤的。一片极左思潮泛滥中华大地。在所谓“我们也有两只手,不在城市吃闲饭”的极左政策压迫下,出身于这种黑五类家庭的我们怎能逃脱这样的魔爪?于是,1968年大年三十下午,大雪纷飞,寒风呼啸,年方不到5周岁的我随母亲、小姐姐和小哥坐上了父亲单位的卡车,带着一锅刚蒸好热气腾腾还未来得及用的窝窝头,来到了张店北边石桥公社朱庄大队插队落户。从此拉开了我随母亲在农村生活的帷幕。这帷幕从拉开到谢幕,竟耗费了将近10年光阴。母亲也与我们三个子女在农村经历了10个春夏秋冬。

才下乡的几年里,我还小,很多事情都已淡忘,或者说印象本就不深。可是母爱就像一张褪尽颜色的老照片,虽然色彩斑驳了,轮廓却依然清晰。那时母亲还不到50周岁,身体却很不好。每当有什么好吃的,总是留给我和哥哥两个小的打牙祭,自己很少吃一口。母亲与父亲的感情和婚姻也不融洽,两个人经常闹别扭。那时父亲在辛店上班,我记得父亲回家只要与母亲吵了嘴,便一个人喝闷酒,喝到一定程度时,便摔暖瓶、砸墙,长吁短叹。母亲吓得搂着我默默流泪。

那时,生活异常艰苦,村庄还尚未通电。每天晚上,母亲哄我早早睡下之后,就着昏暗的煤油灯缝补衣服。摇曳的火苗,破旧的家什,过早衰老的母亲一针复一针,忙啊、忙啊,时时我梦中醒来发现母亲依然如故。

1970年,父亲单位资助部分建筑材料,家里花钱请人打了坯,在朱庄最北边桑树林南邻建起来三间带院土瓦房。农村风俗不懂,建房时农村帮工故意嫌饭菜不好,百般刁难。母亲和姐姐累得腰酸腿疼,不敢多言,委屈得抱头啜泣。

父亲的脾气那时相当暴躁,母亲心肠又过于善良。两人吵架时常常把母亲气得语无伦次,呼天喊地。我和哥哥只知道本能地维护母亲,气恨父亲及感到恐惧,还不能理解母亲感情上的巨大痛苦。现在,偶尔回忆起来当时的情景,仍觉不寒而栗。

家中诸多孩子我是老小,因而少挨了不少打。有一次,我在院内小西屋(厨房)做饭用的柴火灶台上烘干放烟花用的火药,不慎引燃了药信,只见呼的一声,火光冲天,浓烟滚滚,差点殃及屋内柴火,酿成失火事故。父亲知道后,拉着架子非要狠狠揍我,母亲硬拖着他让我跑掉了。听哥姐们说,父亲打孩子非常凶狠,手头摸着钳子、铁棍、木刷,逮着什么就用什么打。那次如果落到他的手里,我才10岁不到的小孩子可能要落得比贾宝玉挨打还惨。事后,母亲教育我做事要小心,凡事多加注意。

应该说,我们出生的家庭背景给我们带来了沉重的政治包袱,很大的精神压力。小学时入少先队,尽管我学习成绩位居全班之首,全校前茅,但还是因为成份问题等到了后一批。每当上政治课,老师只要一讲“资本家”三个字,就不自觉低下头,好像背后左右同学都盯住自己,下意识地心惊。直到现在,到了拜金主义的社会,我们的胆识和气魄都是不合节拍的。可以说,余伤未愈。在这方面,父亲从来没有承认过自己的责任(叔叔曾多次对他两个女儿表达内疚),母亲却时刻站在孩子们一边。她常常安慰我、鼓励我,帮我从消极中振作起来。她教育我们的谦虚、认真、无私是终生受益的。

农村日子本就艰苦,父亲工资又不很高,给家里的也有限。为了安排好一家人的生活,让我们三个都正在长身体的孩子能吃得好点、穿得暖些,母亲想尽办法精心持家,宁愿自己吃粗粮,也要省出几元钱换来三五斤麦子,磨成面粉,给孩子们改善生活。我和小哥都在上学,家中的活干不了多少,母亲和姐姐承担着外出农活挣工分、家中家务忙操持的重担,受尽了辛苦。姐姐学习成绩非常好,但可恶的极左社会因家庭出身问题,十几次考上高中,村里就是不予推荐,耽误了她的一生。十七八岁的少女,正是城市同龄姑娘撒娇的年纪,姐姐却不得不挑起辅助母亲养家的千斤重担。记得那些年大队经常分地瓜,一分就是一大堆好几百斤的样子。我和小哥洗,母亲和姐姐切成薄片,然后用铁丝穿起来,放到院内晒成地瓜干子。还分玉米茬子(玉米收获后留下的矮茬子),需要一人用锄头用力挖起,后面的人双手各拿一个撞击敲打掉上面重重的土坷垃,再摆放捆绑找车(人力推车或板车),运回家,码成跺,用来作烧柴,是一项重体力劳动。经常提前通知了张店工作的哥姐来帮忙,可大队分配日子却又发生变动,只好我们母子四口硬着头皮去干,母亲有腰肌劳损的病根,因此常常累得直不起腰来。

大约是1977年上半年,我正上初一的时候,小哥高中退学到父亲供职的公司一工区干临时工。因离家太远,那时交通也不方便,就大部分时间住在张店单位宿舍。那时,小姐姐早于1975年就到傅家镇医院参加工作了。在朱庄,我和母亲单独一起生活了一年的时间。每天,我去上学时,母亲总要嘱咐我好好学习不要与同学打架;回家后,母亲早已做好饭菜等在桌旁。吃罢晚饭,我在灯下(电灯早已经接通)写作业,母亲拾掇刷洗完碗筷接着洗补衣服。还常常收拾粮食、整理房间,没一刻闲着。

第二节 回城——南宿舍之恋

1977年下半年,我随母亲落实政策回到张店,正式结束了“广阔天地大有作为”的令人讽刺的十年农村生涯。那时,我从村办中学转到张店区杏园路小学(戴帽初中)读初中。在学校里,我学习比较用功,成绩也是名列前茅。公司南宿舍西南边靠近保安街的1.5间平房就是我们回城后的家。从小,我就喜爱摆弄无线电之类的小东西,对科技很感兴趣。虽然无甚大的出息,却一直兴趣浓厚。记得放暑假期间,我买来三极管、二极管、电阻电容等零件,找了一个旧肥皂盒当外壳,动手制作了一架单管收音机,开学后校长和班主任对我提出了特别表扬。母亲闻听非常高兴,连连夸赞我。

母亲髫年及花信芳年生活在一个大家族中,备受外祖父母的疼爱,视为掌上明珠。也得到四个姨和小舅及其他亲戚的尊敬。度过了十几年无忧无虑、衣食稳定的舒心惬意时光。母亲曾多次幸福而留恋地回忆起她老人家知足快乐的往事。命运之手不知道会把每个人推向何方,命运就是那样不对母亲垂青。婚姻的不顺、坎坷把母亲笼罩在多年难言的痛苦之中,不断摧残她的身体、打击她的心智、压抑她的少有的快乐。母亲心小,为人过于敦厚。种种因素造成了母亲一生的悲剧。

自从嫁入夫家,母亲仅仅享受了几年较为殷实、融洽的日子,之后就随着国家面临战乱、父亲接连出事而陷入漫长的困苦、潦倒和担惊受怕的悲剧之中。她生养了我们八个子女,常年严重营养不良。尤其是几次坐月子无粮可吃,无蛋可补,更遑论鸡鸭肉菜了,因而落下了多种全身多种疾病。精神也常年紧张、压抑、愁闷、焦灼,留下了严重的神经衰弱失眠症状,常彻夜难眠,记忆力大幅下降,患有健忘病。但母亲心中牢牢装着孩子们,用一颗滚烫的真心疼爱子女,对子孙的生日、年龄、工作等细节记得十分清楚。

1978年我上了初二,家庭刚回城不久百废待兴、满目疮痍。一间半平房内没有一件像样的家具,电器更无从谈起,四壁空荡荡的。母亲经常翻箱倒柜,找出哥姐们穿旧的衣服拆补浆洗后给我改制,尽力让我穿的整齐、干净上学。别说,我穿上母亲改制的衣服自己觉得还蛮神气的,心中漾着骄傲和满足。而母亲却常喟叹,家太穷了,没钱添置新的,好像很对不起亏欠孩子似的。

1979至1980年间,我考上并在山东省重点高中快班学习,小哥在德州读财会中专会计专业。此时,我们家已经搬到了南宿舍中央一排平房北屋最东边两间,后有小厨房,带有小院子,条件好些了。西边高邻是毕大娘,与母亲交往素厚。两间正室分里外间,院内尚有一间很小的耳房,仅能放下成人高的一块60公分宽床板和一床头柜。自来水也通到了院内,再也不用走老远挑水吃了。父亲也从辛店调回张店,与家人共同生活在一起。这段时间,小哥住校不经常回家,基本是我与父母亲一起过日子。母亲年龄将近花甲,仍旧一如既往地操持家务。80年代初,父亲恐怕政治风云再变,迫使我提前半年退学(老师惜我小才,半年后还是让我参加毕业考试取得了正规毕业证),参加了工作(最后半年正是复习考大学最关键的时刻),当了一名小泥水工人。当时我还不足17周岁。瘦削的身体、稚嫩的双手,却要在师傅、师兄带领下与农村临时工一起,和灰、搬砖、挂瓦、抹墙,从事繁重的体力劳动。尤其是每逢干燥有风天气,拆除旧房屋时,双腿发抖站在高高的房屋檩条上面,手执铁锨用力往下捣,把烂苇箔、灰土捣下去。灰尘随风纷纷扬扬,似一张大网将小小的我整个一层一层包裹起来,,可恶的尘土直往眼里、鼻孔里和嘴里、耳朵里涌去。拆完房,人就完全变成了一个土人。

握锨久了双手磨出了水泡,再磨破成为血泡,一动钻心地疼。母亲不忍我年纪轻轻的吃苦,常留着泪央求父亲抓紧想办法给我调整工作,有时甚至为此事与父亲吵起嘴来。那些日子里,母亲呆望着我挂在墙上的黄书包,没少流眼泪。可怜慈母悠悠心啊!1981年,经过多方努力,也是我的所谓聪明、好学起了作用,我从一线调到了生产技术办公室,母亲这才略略心安。可是还常因为退学而替我感慨、惋惜。

1980年高考前夕,我请了一段病假在家复习功课,期间还短暂到周村十九中学叔叔家小住了一段,请叔婶给我辅导(他们都是中学高级教师),准备应战。当时我不知是鬼迷心窍还是心血来潮,不知怎地没有珍惜来之不易的宝贵时间和考试机会,反而把心思偷偷放到了制作幻灯机和照相机上面。母亲发现后,严肃地批评我,给我讲深入浅出的道理(母亲做过老师),并时时刻刻监督我、督促我进行复习。我真后悔,不但没有听进母亲的谆谆劝告,还有反感,用小动作欺骗母亲。或许是对我不听母亲话的惩罚吧,加之客观上退学浪费了在学校里最后冲刺的半年时光,虽然数理化很好、语文等也不错,可英语太差,拉分太多,结果还是差距不大名落孙山。时至今日,回想当初,心中充满了深深懊悔和对母爱的感激情谊。这件事情,我不仅对不起自己,失去了彻底改变命运的机会,更加对不起母亲。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222