聼父一席話 受用到如今

聼父一席話 受用到如今

漫長人生旅程變數甚多,關鍵的卻就那麽幾步,趕上趟就柳暗花明、沒蹴上便山重水復,命運是也。慾抓住稍縱即逝的機遇,或需有備的頭腦[prepared mind],慧眼獨具,否則縱有機會也白錯過;或有高人指點迷津,這要靠福氣,一般父母師長等也都可擔此任,就算貴人相助。但人本身一定要學藝、有那麽幾把刷子,且能耳順聼得進點化,時來方能運轉。

我前半生的大轉折,均得益於父親的指教,並非耳提面命,而是一錘定音毋庸質疑。當時並沒覺出是遠見卓識,若干年後“摘桃子”時才後知後覺出睿智正確。

頭一樁是念書時沒有偏科。因我受教育的整個時期均淪陷在十年浩劫中,“復課鬧革命”重新開學,語文政治一枝獨秀,連史地課亦以黨史為綱貫穿著講授,數理化的應用題常用“階級鬥爭”的文字内容串出,如今覺得可笑,但那時是嚴肅的大方向問題。這等學風自然弄得知識青年多傾心文科,我還漸不服氣課本中的黨八股,自己學著寫點小説雜文之類,模仿魯迅等將它們攥成“集”“篇”,前題“序”後附“跋”,煞有介事、孤芳自賞,憧憬著有朝一日能變成鉛字。父親瞧見了就提醒我,不能獨尊文學,數理化也得並駕,齊驅學好所有開設的課程。我只好從之。

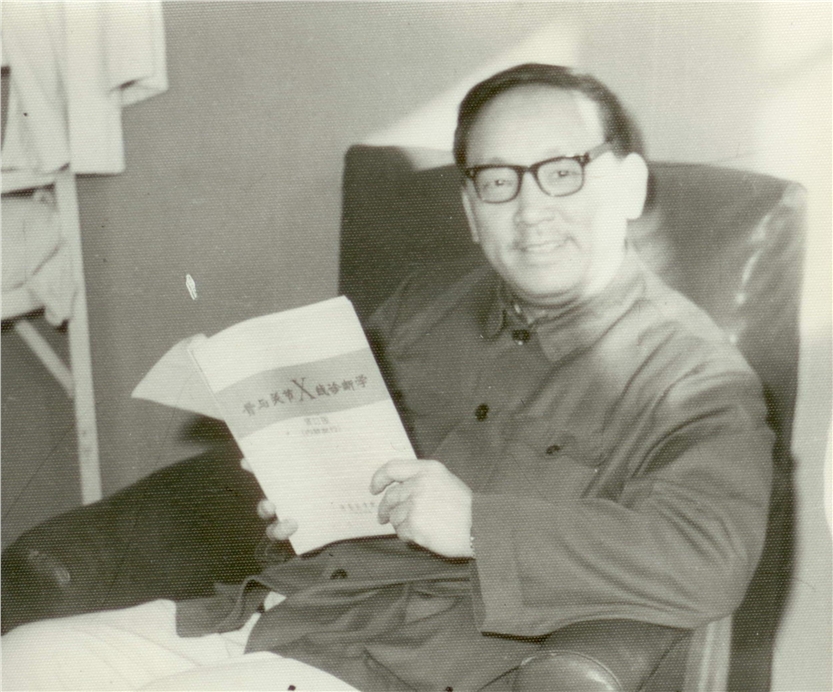

畢業後我干了三年多倉庫搬運工,陡遇到秋闈重開、能夠報考大學了,怦然心動久仰心儀的中文係,但爸爸不以爲然、勸我學醫,倒不是非要承傳祖業:最好學一門手藝性的技術、硬科學,而非純理論性的、軟學科;不管換了什麽朝代,人總是免不了長病,都用得著大夫;就算沒有醫院雇用你,自個開業也能搵錢過活;弄墨有些虛無飄渺,易陷入文字獄,政治運動連連的今朝更加不穩定;況且指望著掙稿費來維持生計忒難,有個一技之長作依托,閒來仍舊可以寫作嘛。

其實此前的數年間,爲未來的好點出路,爸爸已經叫我偷偷地跟他習醫了,此乃生活所迫,並沒培養起我多大的熱情。眼下有了能夠正大光明選擇前途的機會,俺真想當家作一囘主,定奪一己未來。轉念父言也有理,文革中亦親睹了文人的悲慘處境,經過激烈的思想鬥爭,我末了還是聽話、“棄文從醫”。這時候就用上了以前打下不孬的理科底子,故考醫學院沒大費勁,要不然慾上則不能,惟餘文科一途可行。

做了醫生後,俺在杏林混得還中,後又自費出國游學歐美,移居了多倫多,仍憑著薄技在懸壺濟世,縱然金融風暴霜打葉,尚撐著“自僱”的扁舟逐流、能以漂浮。同時真還沒誤了業餘練筆功夫,拉拉雜雜地竟發表了各類小文幾百萬字,全然應驗了高堂的預言,遂打心底裡由衷地備感他的英明偉大。

第二件是外語啓蒙教育時我沒掉隊。在讀初二時學校開始設英語課,我當時很抵觸,故意不好生學,混個及格了事。原因是俺家板上釘釘被“黑五類”,將來做譯員、出國等這種好事連查三代根正苗紅的都亟難,哪還能輪到我的頭上?即便學得再好也白搭。這一情況後來叫爸爸發現了,便嚴肅地告誡我:“眼下沒有用不等於將來也這樣。少小不努力,老大徒傷悲﹐應趁著年輕、腦子好使喚﹐多學點東西,藝多不壓人哪。不曉得哪塊雲彩上有雨,先學著再説”。

迫於父權的威嚴與壓力,我只好“重整舊山河”追習補課,後來便慢慢地趕了上來,竟還名列前茅。若干年後我進了大學,就仗著這點基礎晉身了英文特快班,較大多數同窗學的多廣,得益匪淺。工作後又試著用英文撰寫專業論著,有的登上了英美的醫學雜誌,以至於導致了受邀出國,分別在德、英、美、加四

回顧這段經歷,深深感激嚴慈當初及時轉捩了我無知的偏頗,使日後機遇降臨時未失之交臂。搬運工與大學生,豈是“穿草鞋與皮鞋”之差,不啻天壤之別!甭說更往後留洋、一蹴而就世紀般跨越了,就算還在國内當郎中,也屬“人上人”,命運迥異呵。只嘆身在“知識越多越反動”不學無術的荒唐歲月,又會有多少人能看穿綿綿雨簾透見雲上太陽呢;更慶幸沒固執愚見自作主張,所以蒙福受用到今。

記得有個寓言:一群遊牧人見天有大光倏地罩下,趕緊跪祈求福。有聲道“你們一路上多撿些鵝卵石,到了晚上就必快樂,但也會懊喪”。衆人有些失望,以爲會有“天降嗎哪”神跡,不料僅此無甚意義的吩咐。故於途中或有或無地拾點兒,不想負荷過重。夜幕降臨了,背褡子裡的那些鵝卵石忽地全變成了鑽石﹗他們興奮極了,同時也追悔不已﹕早知道白天多撿些該多好。聯係我的學海境況,與這童話很近似,起初認爲無聊的課業[鵝卵石],實為未來幸福的基礎[鑽石],多虧聼從了老人言!

原載於《星星生活報》507期,

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222