背后墙上磨出的油垢如同一轮圆光

然而1957年我看到的对“孙牧心同志”的称谓是假性的、暂时的;人民政府暂时误解了他,不久他便不属于这个革命队伍的一员。直到八年之后的1965年底,我偶遇孙牧心,也即后来的木心,那时尽管他把恩格斯的《反杜林论》背得滚瓜烂熟,也几乎不属“同志”行列。一年之后文革开始,他彻底从“同志”阵营中遭驱逐,关入牛棚。

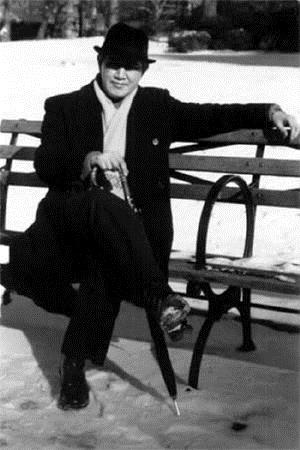

“孙牧心同志有病”为1948年时国立艺专尽人皆知的事实。这两位半路插入的林风眠先生的男女追随者,是从上海美专转学过来的——是男生提议,女生跟随的一对佳人。期间,男生有足够时间开罪了一个地下党的同学,未几,双双入了部队。1946年在上海美专那两年,应是20岁的木心生涯中的黄金时期。拉开民国末脚和熙的一幕,有谁见过他昨日一身窄袖黑天鹅绒西服白手套的“比亚莱兹”式的装扮,今日又着黄色套装作“少年维特”状,也许明天换上白裤、白色麂皮靴地摩登到家?这一副行头,落在同班三个小女生眼中,其中一位名叫张得蒂的,60年代成为北京乃至全国著名的女雕塑家。日后木心在其小说《完美的女友》和《芳芳NO.4》中均对她有所描述。正如《理想的女友》开篇所述:“那年在中国京城,我主持一项工程,历时两载……”那是50年代中,木心担任“第一届全国农业展览会”总体设计之一去了北京并邂逅了张得蒂。不知张女士有否阅读这两篇小说,小说末尾对于这位当年清纯的女才子忽然变得平庸有所感慨,当事人阅后一定是不肯罢休的。

但是,厄运的钟摆永不停顿,死亡阴影立马投射在他光鲜衣着内的身躯上。正如音乐中命运主题的突然闯入一样,木心的手帕时见血丝,午后伴有低温;他又懒得去南京路“抛球场”找邬医生(一位世交的肺科放射专家)拍个片子,他一味盯上美专会客厅大镜框里装着的米开朗基罗的壁画,以分散注意。“后来注射了一些盘尼西林,症状得以缓解”。

为方便去学校,他寄宿于那个日后一道参军的女同学家中。坐落于现今陕西南路、建国路北端,坐东朝西有三条一式一样的弄堂,是现今原样保存的“步高里”,中间一进15号便是木心在上海的养病处,时达一年又半。这户人家经营某种“暗行生意”,木心被当作“选帝侯”般款待照料,但他自有一套防身保护自己的绝招,在起居的亭子间里的写字台上,永远摊开一封某女士写来的情书,数日一换。房东千金后来对我抱怨:“和他毫无化学反应!”几年前那位老妇人听说牧心已成著名作家,她坚决不信:“这些都是瞎编的,他的花头精勿得了!”

2006年先生由京返沪,再去乌镇,她深信在上海新客站碰巧很真切地见到了孙牧心本人,“边头围了一群人”。我认为这是她瞎编,或者一厢情愿的错觉和梦呓。“1978年他平反的材料,都是我一趟趟帮他跑的。”她继续诉说。养病的木心仍到美专去上课,从街角处乘一部电车朝东笔直到菜市路(今顺昌路)就到了上海美专门前。木心的另一“远足”是从“步高里”出发,沿建国路朝西行至思南路,再往北行至复兴路,有一家当年民国闻人曾朴、曾虚白父子开设的“贝多芬书店”,内有唱片和书籍,木心留连一番,花去一些零用钱过后继续北行,行至当年的霞飞路(今淮海路)有一家俄人开设的“亚洲西菜社”,“常有一股加热以后的番茄酱气味腾出”,踱进弹簧小矮门,头戴红扁帽的“仆欧”捧上罗宋汤、小圆面包伺候。如若沿霞飞路往西至梅尔西哀路(今茂名路),朝北就是著名的兰心大戏院,木心常去那里听音乐会。在他的《战后嘉年华》曾有如下记述:“每次音乐会终场出来,夜深街静,满身的音符纷纷散入黑暗的凉风中,肉体在发育时期感到肌腱微微胀痛。智力在充实催酵,也有微微的胀痛,别人从音乐中得到什么我不知道,我得到的是道德勇气,贝多芬曾经用文字直白说来的。”

木心确曾年轻过,上文按现今说法是一首十足的“青春赞歌”!青春时节的这些迷恋与蠢动究竟为他带来了什么?木心在同文中说道:“我们真是把人生误作为一场音乐会了,哪里就想得到不出5年10年,自己要为‘艺术’而身系囹圄,而绝望投海……但是,当时只知‘艺术’使人柔情如水,后来浩劫临头,才知‘艺术’也使人有金刚不坏之心。”所述五年者为木心从军,10年者为被昔日同学追杀,遂被捞起而打进监狱。木心从军,在部队做宣传,绘制马恩列斯、毛泽东朱德的巨幅肖像。此时,死亡暗影重起:他开始咯血、大量的咯,以至于黄军装的前襟沾了一大片血迹,血仍不停的涌出来,秧歌还是照常不停的扭,木心与死神相对抗,自暴自弃地不断扭动身躯,任由血洒遍地!终搏得部队领导的同情而给予特批,退伍回到上海,而上海唯一的去处是投奔高桥他姐姐的家,以小学国文教员的职业谋生。

■背后墙上磨出的油垢如同一轮圆光

1965年底,我偶遇八年前从大字报上读到的名字和“孙牧心”本人。苍白的脸、下颚微凸呈尖状,因为是冬天头戴黑色绒线帽,蒙克画里的那种,上有绒球。初次我对他怀有戒心,因为市面上多的是“亏劲十足”的人。1966年5月在科学会堂听报告,在门口又见到小别几个月的“牧心”,我们握手,他的手掌心很软,此次握手时间也特别长。岂料,此次握别竟是12年的长别。一个月后文革开始,就渺无了他的音讯,后来听说他在单位原地监督劳动,扫地、扫厕所什么都来。木心后来告诉我,他单位原有一对半残痴人,口中常流涎水,是单位最低等级的“贱民”,木心终于和他们走到了一块,居然比他们的等级还要低,对此这两位痴人对于木心的“加盟”高兴得不得了。不久先生被关进他当年常走过的,布满梧桐树荫的思南路,那里有一座“公安第二看守所”,俗称“粮管所”。他的著名小说《圆光》是依据了当时的经历写成。他与刑事犯、小偷关在一起,沿墙席地而坐,背后墙上磨出的油垢如同一轮圆光。这是对悲情的戏谑!

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222