这么好啊——我可以去死了

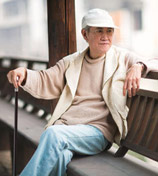

晚年木心。图片 安徽郑阳 摄

2011年12月24日乌镇昭明书院木心追思会现场

“这么好啊——我可以去死了”

陈丹青:谢谢所有参加告别仪式的朋友们。今天我受委托做追思会主持。我没有做过,但我要做。这里没有任何权力关系,大家都是木心的读者,我用不着按照职务排列权力的大小,介绍在座的人。

我先要给大家介绍代威和杨绍波。他俩是当地领导陈向宏先生从员工里挑选的年轻人,照应老人生活起居。小代来自贵州,小杨来自云南。先生会调理孩子,这些年小代甚至学会了画画。久病床前无孝子。先生病重以来,我亲眼看见他俩忠心耿耿,每分钟侍护先生。先生有半个月在重症病房,每天准许半小时探视,他们24小时守候,等那半个钟头进去看看,夜里睡在凳子上,就这样,直到把先生送走。先生走了,他们跟到殡仪馆,昨天、前天、大前天,在冰冷的殡仪馆过夜,守到现在。所以,和遗体告别,跟着先生骨灰盒出来,我都拉着他俩的手。

得知先生病重,自行从外地赶来侍护先生的文学青年,今天在场的有将近十位,我不记得每个人的名字。赶来最早、侍护时间最长、日日夜夜不离开的,是来自江苏的诗人和画家,名叫仲青。先生在纽约最后十年的照顾者黄秋虹女士,远道赶来,也守了二十天。

我还要介绍木心先生仅有的亲属,就是他的外甥王韦先生、王太太,还有他们的女儿。王韦先生守护在先生身边,长达近一个月。

还要介绍一位特殊的客人,弗里德·高登,来自纽约,十四五年前开始收藏先生作品。另外,2010年12月,非常庆幸,向宏和我说服先生接受了纽约两位独立制片人的纪录片拍摄,他们是弗朗西斯科·贝罗、蒂姆·斯丹伯格。他们和先生相处十天,临走流泪,想到可能再见不到木心了。昨天特意写了追悼文章发来。

陈向宏,前乌镇党委书记,现旅游公司老总,就坐在这里。是他全程做主,促成木心先生回到故乡,直到今天送走先生。大家要知道,整个乌镇景区几乎是他一个人设计出来,营造成今天这个规模和品质。他的整个团队的执行能力,今天上午大家都看到了。他也跟大家一样,是木心的读者,是尊敬木心的人。

还有一位特殊的客人,林兵先生,建筑设计家,贝聿铭先生的弟子,2011年夏天接手木心美术馆设计方案。先生住院时,林兵委托我将设计稿带给先生看,可是老人意识不清楚了,甚至不认识我。第二天他认出了,我就把设计图给他看,像哄小孩一样,问他这是什么?他看了很久,说,我看见一顶桥。我说你再看看,他凝神看了很久,慢慢慢慢想起来:这就是他想象的那个美术馆。他说:哦,这么好啊——我可以去死了。

陈向宏:我记得很清楚,1999年的冬天,乌镇的一位老百姓给了我一张台湾的报纸,《中国时报》,登了木心先生1994年回来时写的一篇文章。我知道乌镇近代有茅盾,我不知道有这么一位木心,可是无处打听。问了所有官方机构,都不了解。2001年元旦茅盾文学奖颁奖,刚好上海作协主席王安忆领奖,坐在我边上,我就问她,你知晓不知晓这么一位人。她说我有一个好朋友陈丹青,非常了解。她就把联系方式给了我。所以我做的第一件事是跟陈丹青联系,很快得到回复。

所以,我作为家乡的一分子,只是在对的时刻,做了一件对的事情。

说实在,先生一开始有顾虑,我们一再表示,这无关任何商业成分或者回报,我们只是怀抱补偿的心愿,请你回来安度晚年。他的故居,六十年代变成一个铁工厂,只剩进去的一个破门,什么都没了,里面各种铁砂子差不多有1米厚。我记得很清楚,刨出的土是酒红色的。我们非常快迁出工厂,重建木心的宅院。先生一回来,首先对乌镇巨大的变化感到欣慰。到了2005年,他可算是决定回来了。我们当然仰望先生的学问、人品。这么多年来,包括小代、小杨,和乌镇旅游公司所有员工,都把先生当作长者。先生不喜欢的事情,我们不强求半分,所有事都顺着他来。

陈丹青:先生属兔子,向宏也属兔子;先生是东栅人,向宏是北栅人,真的是故乡子弟。他对故乡是有抱负的,现在乌镇在全国景点的知名度,仅次于黄山。向宏做事非常爽快,十一年前我初次见他,他还是小伙子,坐下来没有十分钟,意思表达很清楚:请你把话转回去,随时欢迎老先生回来,一切根据他的意愿做。此后十年,他全部实现了当初的承诺,每件事情,每一步,每个细节,都先问先生意见,先生说可以,或者不可以,向宏就安排下去。我是见证。2006年,我最得意的事情就是“押送”先生回中国。那年他79岁,坐着轮椅进机场,轻轻说:走了,美国。飞到北京先要停一停,然后飞上海。先生像小孩一样等着快点降落,有点不耐烦,说这么慢,你看苍蝇飞啊飞,一停,就停住了。到了乌镇,晚饭是在包间,酒菜放齐了,正对着先生坐的位置,不知道谁关照的,桌面上有个胡萝卜雕成的龙,还是凤!这是先生回到故乡吃的第一顿饭。

刘瑞琳女士,先生的书都是她做主出的。2010年煞费苦心请先生参加广西师范大学出版社的理想国论坛,和读者见见,一小时就好。我跟先生说,你围巾围好,西装穿好,拿一把手杖,就那样坐着,大家聊聊,好不好?他说好啊。可我知道他肯定会变卦,只好用尽办法,弄到最后,他说,不去了吧。消息都发出去了,北京一帮读者很期待,但是没办法。这一层,先生跟张爱玲有一拼。

还有位音乐学博士,王玮达,听说先生有音乐创作想弄成谱子,自愿要去乌镇成全这件事。隔三差五跟先生打电话,我也使各种计策让先生同意,可是出于性格,也因为身体迅速虚弱,先生一推再推。很遗憾,现在先生的音乐作品不能留下来了。

“以死殉道易,以不死殉道难”

读者(无锡):2007年我跟先生有所交流。我们谈起鲁迅,他说,我心目中最尊敬的作家,是文体家……今天是圣诞夜,天气寒冷,我记得有一句话:寒冷是一种精神。在我心目中,木心先生具有寒冷的精神;西方文学有一句话:有些作家是献给少数人的,更完整的说法,是献给无限的少数人。我愿意把这句话献给先生……

女读者(乌镇):……今天中午我来到昭明书院,有位台湾女士已经坐在这里,激动地跟我说:她16岁开始读先生,后来踏遍世界,定居意大利,终于觉得有资格来跟先生见面,可是来到这里,还是错过了。说她在以前给先生的信里写,她可不可以称为最佳读者。先生回信说,“可以啊,你是第一读者。”她今天一点钟到这里,一个人也没有,她坐了一个小时,她说,这样就够了,她终于做到了第一读者,即使是最后一次。她的名字叫廉慧怡(音译)……她希望大家如果心里有爱,想要去见一个人,就要赶紧去!

读者(湖北):……我昨天得知消息,就抱着木心先生对我最重要的七本书,直奔乌镇,坐了15小时的火车。那趟火车整个车厢没有别的人,就我一个。我四点钟上车,一直读先生的几本书,十点钟熄灯了,我躺在床上,一直哭,列车员发现了,他说怎么了孩子,我说家里有位老先生去世了……我17岁高二时,读到先生的第一本书,后来一直读其他木心的书,很多段落能够倒背……全国有太多这样的读者。我们这一代人,如果没有先生的文字来到大陆,没有先生这个人来到大陆,从某种意义上,我们这一代人就会很悲哀……

读者(上海):……我是没有编制的老师。木心先生对我,就像另外一个父亲。我跟学生说,你的一生中总会有缘分遇到一个神奇的人,他跟你没有血缘关系,他跟咱们并不像,但是他影响你的一生,包括你的方向、价值观、世界观、人生观。今天走到灵堂门口,看到木心两个字,眼泪流下来。我平时从来不落泪……我知道会有一群人在等候,不论来自哪里,不论贫穷或者富有,不论有没有权力和地位……我觉得这是一次非常真诚、坦诚,甚至有点理想化的聚会……

读者:我是香港中文大学读宗教的……木心先生让我在大学有一个自我启蒙……他说要拿哲学当文学读,拿文学当哲学读。要像读人一样读书,要像读书一样读人。我会记住木心先生的话。

读者(杭州):……从2006年读木心先生的全套的书,每本起码看过十遍以上。那天我在办公室,旁边一个女同志,那一刻我很想痛哭,但我忍住了,因为我无法向她们解释,我为什么要哭……每次我很绝望时,会把木心先生随便一本书抽出来看,看到譬如“以死殉道易,以不死殉道难”,心里就很开心。你看他的书,你会想,中国人应该是这样一种样子……我今年27岁,从22岁到现在,这五年的世界观是木心先生帮我重新搭建的,我非常感谢。

“请你们不要再谈福楼拜”

弗里德·高登:……我向画廊请求安排一次和木心面对面的机会,那天木心彬彬有礼,他很会打扮,非常有魅力,但是很害羞。一开始的谈话缓慢艰难。幸运的是,当我告诉他我认为他的画作深受塞尚的影响,他非常高兴,突然不那么害羞了,显得非常友好……我和木心的第三次见面是在今年(2011)10月。阿历克珊德拉(纽约古根海姆美术馆亚洲部主任)来到乌镇,我们一起与木心共处四个小时……我们回上海的时候,非常伤感,知道可能这一生见不到他了。我认为木心是20世纪中国真正的文人,(转用中文)他学贯中西,他特立独行。

樊小纯:下面这封信,来自美国纪录片导演弗朗西斯科·贝罗和蒂姆·斯丹伯格……(译读来信)他是一个美妙的人,他上了一堂课。他告诉我们如何在阴影和逆境中对待生活,他向我们展示了使用你的自由去做些什么比空谈更重要。我们将深深怀念他。

陈丹青:我曾经问过这两位导演,我说,眼下中国当代艺术很火,为什么你们会找到木心?他们回答,最初的计划确实想拍摄中国当代艺术,可是看了又看,比较了大量中国当代艺术资料,感觉仍然在看西方艺术,最后,无意中看到木心先生在耶鲁大学美术馆展览的画,他们第一时间就定下来,说,这就是我们要找的人……(播放纪录片《木心》的片花)

陈丹青:现在请木心在纽约的老朋友曹力伟发言。在先生两度搬家之间,有一年就住在他家里,朝夕相处。

曹力伟:刚才看纪录片的片花,突然看到非常熟悉的情景,就是狱中手稿。1992年,木心的一位学生把狱中手稿从上海带出来了。那天晚上他带来一大堆稿件,很旧了,都没有封面,他交给我,我就拿去交给木心先生……一个礼拜后,木心说,隐私是隐私,但还是给你看看。他拿了几张稿纸放在桌子上,桌子比较小,放不下,他又放在地上,我记得是7页,写得一丝不苟。在那之前我没见过一个现代的中国人,我身边的中国人,写稿子如此一丝不苟。我不知道什么内容,来不及看清,我脱口而出:吓死人!不得了!

……很奇怪的经历:我不知道他在写什么。我就问,当时你怎么能够在地下室关押时有这样的心境。他微笑着说:没事干,在底下闲着,就写……木心在很多场合,譬如说,去办身份和社会保险等等事,很烦琐,要排队预约,很烦人……有时我陪先生去,他在这种场合突然变成局外人。比如说排队盖章签字,他会被另一个事情分神,这事跟他正在具体做的事,毫无关系,但他被吸引:比如说某人长得很有特点,说某人说话很有意思……

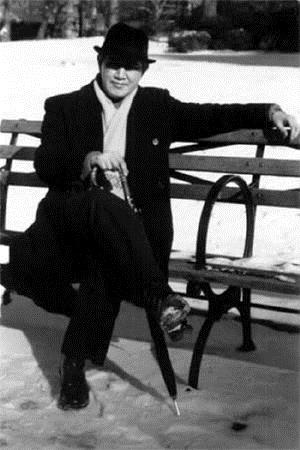

这种时刻常常出现……1989年,我匆忙赶来上木心的第一堂世界文学课。大家穿得非常随便,唯独木心先生,深灰色西服正装,打领带,也是深灰色,好像衬衫是鸭蛋青,非常舒服的颜色。他对待第一堂文学课,极其慎重,讲究。后来跟其他听课的人谈到这点,大家都有印象……他说过一句话,这句话特别容易被人误解,他说,我是一个“坏人”。当然,是打引号的。我想,这个“坏”字就是指怀疑性,指批判性。他说你们年轻人要读尼采,读尼采,是个长骨头、长钙的过程。他不止一次谈嵇康,非常忘情。有一次他谈到福楼拜,眼睛有点湿润,他特别引用了莫泊桑的话:请你们不要再谈福楼拜,福楼拜死了,我最悲伤。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222