“平原游击队”或“冰山上的来客” ?

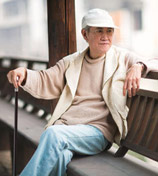

1978年某日,木心已获得自由,我在单位见到一个熟悉身影,着一袭草绿色迷彩军便服疑是木心,我上前招呼,他惊诧:“你还认识我?”“当然!”时光行至1981年,我已调往上海交通大学,某日回单位又见木心,他与我沿着草坪边走边说:“有好心人正帮助我去美国,已经有望。但是担心本人的资历不足,出去恐怕勿来事(不行)。”我说不要紧,可以安排你来我校讲几堂课,发一张证书给你如何?不几日,木心前来上课,先到我办公室打招呼,我竟然草草指点,让他独自去到隔开几幢教学楼的地方上课,而没有陪同前往。那年我38岁,还是不懂事,但是比我更不懂事的是时代,竟至现在听起来整个儿荒谬!先生曾对我调侃某些人:他们自称是艺术的“门外汉”,自认这样已经很谦虚了,实际上他们只能是后门的“门外汉”,甚至连“后门的门外汉”也称不上。“如若在罗浮宫前门放进一头猪,从后门出来的准保还是一头猪”。

话语如此刻薄但所言不虚。某人与先生在纽约相处八年,且在同一个工作室朝夕相处,竟然点墨毋沾,全身而退,如同没有过这番经历。另一位仁兄,在“纽约艺术学生联盟”顶楼的咖啡室,竟指着先生的鼻子喊道:“侬一天到夜瞎三话四!” 说这话时此人已满头白发,戴深度眼镜,显然过了不惑之年,他的终极信仰是“碟仙”很灵验。在纽约呆了四年后原本要去欧洲游历,遭拒签,索性回了原籍,至今下落不明。

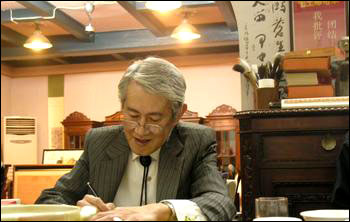

真正修成正果的是陈丹青。1989年初春的一个晚上,在纽约皇后区陈丹青家的客厅里,丹青坐在他本人的自画像底下,穿一双细心保养的、多孔的高帮皮鞋。此时他蓄发,昏暗的顶灯照不出头顶的高光,却使得下眼脸的眼边熠熠生光,是泪光。夫人黄素宁与一排流落在外的各地青年,沿着通往内室的右墙脚端坐,那天讨论的是:如何让木心先生再度复出讲课,大家为此商量对策。不久,先生宣布复课——“正果”便是这样修炼而成的。

■把朋友分作

“平原游击队”或“冰山上的来客”

木心初抵纽约,一位姑隐其名,华人收藏界的翘楚提出给木心住所,是位于林肯中心对面高层中的一套,最终使先生写出了《林肯中心的鼓声》那样的名篇。但有所要求:一,每月以画相抵;二,为其捉笔为文(当然是阿谀房主人的文章)。这是先生所不能接受的,住不多久便搬出,在众所周知的“琼美卡”觅得另住处。先生对“琼美卡”的音译如同徐志摩译出“翡冷翠”一样赋予诗性,实质为非洲裔与拉美人杂居的地区,并于此地写下了《明天不散步了》和《温莎墓园日记》中的多篇。为解决生机,先生一度替画商绘制波斯的“细密画”,先生手感极端精密,细密之处不着斧凿痕,此为绘画艺术的最高境界。你若屏息逼视,能有一阵昏眩。先生曾说:“把精细的东西弄到粗砺,是最大的恶俗。”不久先生在电话中告诉我,他回绝了这门生财之道。一日他丢弃了画笔张臂起立:人的一生不能在讨生活中度过。于是有了他日后对文坛的贡献。

1989年岁末,先生约我去唐人街金国超市门口等候,他轻车熟路穿越于唐人街迷宫般的小巷,终停在一家菜饭店的门口,我们上了二楼。此行他要专门和我谈谈关于“H”的事,探讨如何把“H”从上海弄到纽约来。“H”者,是先生居住上海外白渡桥边某处的一个邻居,一个修理汽车的强壮大男孩、愣头青,多年来先生在他身上花了心血,教他写作并寄予很多期望,在“H”身上可以感到礼数的过分周全,这是先生长年调教所致吧!此刻先生六十又三,已考虑到老年人的需索,而着意寻觅一位环绕身边,能事事照应他的人选并认同“义子”。不久“H”成功抵达,不久“H”又从先生身旁消失,据称是独自结婚去了,似再无联络。对此,先生的惯常政策是“欢送”,他不信有‘浪子回头’这回事,因为头也“浪”掉了,还回什么?

陈丹青讲过:“大家都知道先生是比较难以相处的,但是……”此为1989年初春,在皇后区自家客厅里丹青的一句开场白,接下的一句应该是:“假如没有木心我很难想象,纽约的生活将是怎样的一种生活。”先生是寡情的吗?否!在我看来是苛刻而非寡情。先生把朋友简单的分作两类:“平原游击队”或“冰山上的来客”,我曾经被许为“冰山上的来客”,但最终不明白在他心目中的确切定位。在我前后也不知有多少人被他“欢送去地狱”,或步上“前程万里的下坡路”。关于先生的择友标准自有些许难以言表的潜规则。孔子曰:“……割不正,不食……”,仅指食肉的挑剔,哲人特殊的取舍无可厚非。先生曾论述人的相貌,要看一个人的吃相睡相,还有笑的样子:“笑时一脸坏相的男人特别得到女人的欢喜……”实为对人性的深刻洞察。睡相形同死相,笔者存一偏见,欧洲人的死相强过东方人。后者刚死就脱型脱相,欧洲人卧在冥床上仍威严十足虽死犹生。先生写过歌德躺着的模样“一双脚小而有样”,极尽赞美。回过头来先生对于友人样貌的可人与否,确实有所取舍。他曾说:“这人不单‘肉夹气’甚而‘砧墩板气’。”

先生如有不愿再交往之人自有“拒人于千里之外”的能耐,可以老死不相往来。提出这一点,是为了完整先生不愧为美的终极追索者的形象。提醒样貌不济者自动却步,可惜这个提醒已为时过晚。关于先生对人和事的臧否,只知道他难得夸许同时代的国人(鲁迅张爱玲当然除外)。我听到的赞扬最多是“这才像个样子”,这是对我而发的。我曾问道老舍写得如何?先生顾左右而言他,在我再三逼问之下,当代作家中出乎意料的,竟是旅居纽约的报告文学作者刘宾雁能受到先生的青睐,其评语是:“他的笔力很健”,连说了两遍。这或许是我听到的最高奖赏。在先生的行文中,“伧俗、媚俗、亮丽”等字样,还有“催情、滥情和矫情”,直至“精彩亮相华丽转身愈演愈烈”,“沉甸甸的一份真情”不一而足——这些都是先生所讨厌的。他也不喜欢众多人围着他,几乎从不出席他自己诗歌的朗诵会——“上帝来了,上帝来了,假如上帝如果真的来了,上帝就不是脚色!”自然,更不喜欢有人在他弥留之际,对着耳朵诵读他本人的俳句或其他。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222