流亡是孙木心的美学

先生不主张在喧闹场合聆听他奉为神圣的音乐,“好的音乐不可一边做事一边听的”,“最好用手摇唱机和胶质唱盘”,和童年时一样。先生对于凡与艺术相关的事,其评语显得更为刻薄:1988年秋天,某国际著名的华裔钢琴家在林肯中心举办音乐会,是弹萧邦的专场,中途先生忽下评语:“我有时感到他弹的是古筝,而非钢琴……他指下的萧邦是吃粗粮的萧邦……”末了,弹奏者出来谢幕,先生的评语诙谐到极点也恶毒到极点:“他好像是刚从麻将桌上被拖了下来,又被拉上了舞台……”

依我之见,先生对于友谊的真情流露,莫过于在小说《此岸的克里斯朵夫》。木心惯于在作品中用假名或干脆以字母替代,在这篇小说中席德进、廖末林、汪婉瑾、刘式恒均实有其人,全是先生梦牵魂绕的青春时期的友人。此次木心破例违背了他的信条——用真的口袋去装真的货色。先生毫无杜撰地对他黄金岁月的友情作了一番“讴歌”——恕冒昧用了个先生讨厌的字眼。小说的行文是那么难得的煽情——是一篇情感的祭文:

“连日来午膳过后,沿池塘踱入林间,席德进的近殇,引悼十多年以还的诸位亡友……当初各奔前程得失浮沉已不必厚非,三十余载音讯全杳也已不足为憾,只待重逢的一夕目击而笑,细数风霜沉着痛快,人生至乐可谓无过于此,就像我们之所以苦苦执著这个性命,为的便是取如斯的酬偿——讵料一个一个相继永逝,而且没有一个堪称安详瞑目……死,使‘情的隐私’朗净以成人生的暖意润感,而‘理的诤讼’,却正因生死之隔,只好适可而止,所以我讳避了这类题旨。自己郁闷着就是了。生离,死别,使我们无缘共事的探讨。克里斯朵夫的路,已是乏人回顾的陈迹,所以席德进是孤苦的,惶惑的。所以‘渡河’之喻,哀叹是双重的:一是年命,二是器识。”

我以为流露的是先生的真性情。

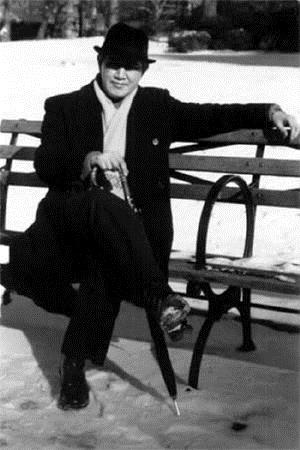

“流亡是我的美学”——先生如是说——“痛苦到无痕迹”,而后“一字一字的救出自己”——并不是我们习见的舔嗜伤痕和反思伤痛。对于政局和陋见,但以“不迁就”的退开姿态,用心在观念世界里作无尽飘泊。而不一般的是:“经由多种文化的交感,能没有‘质薄’、‘气邪’之弊,而有‘天真’、‘诚恳’之意……更至于丰而不余一言,约而不余一词,诚如尼采所说,让躯体都变成了舞蹈,让灵魂悉化为飞鸟。汉语文字中,尚少见这样高上的境界”。以上为著名学者汪涌豪的评语。若冒仿先生的句法:本人窃以为是,以为极是!

临末我想说的是,《普林斯顿的夏天》实为先生最好的一阕长诗;是关于生命的高远与不可知,出世入世的绝妙更替,关于出入现世理想国的浩荡错杂,和一切晦涩难懂的生命密码都深藏期间的绝妙篇章。可惜很少有读者提及。

木心先生多次提到他喜爱的句子,出自法国近代诗人瓦雷利(Paul Vaiery)的笔下。

“你终于闪耀着了吗?我路途的终点。”——是的,终点已经闪耀!

“青山有幸埋忠骨”说的是岳飞,“庭院斩棘藏诗魂”咏的是木心。在沪杭公路的中段,去往湖州方向的岔道旁;在乌镇财神湾的“晚晴小筑”之内,一个没有门牌号码的新建老宅之绿荫底下。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222