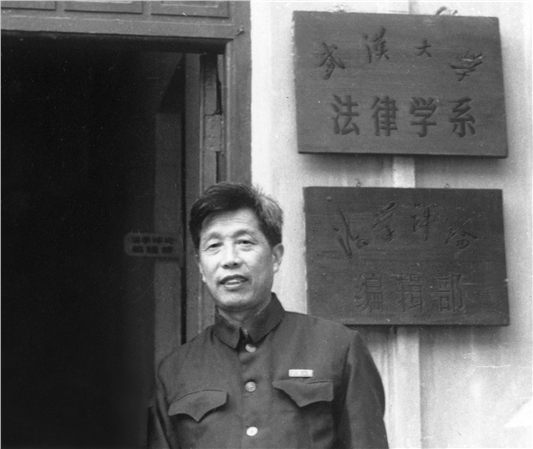

马先生的人品与酒品

叶小琴

在我们97级本科生的开学典礼上,我有幸第一次瞻

先生从来治学严谨。先生撰写论文、著作总是自己独立撰写,手写后亲自将稿件送到家附近的欣欣打印社请打字员输入电脑,然后自己再仔细校对修改打印稿。先生被打成“右派”后曾在武大图书馆工作多年,在整理书籍的漫长岁月中对古典文籍的造诣进一步提升,撰写刑法论文时常引经据典。对于论文的注释尤其是古文的引文和注释,先生总是自己亲自一一核对。先生评阅我的博士论文时,对于其中两处古文引注提出建议,认为引文作为论据不是非常有力,建议删除。先生70多岁时,花费4年时间手写完成《比较刑法原理》一书,出版前自己对稿件反复校对。出版后他又对全书进行审阅,对于出版社在出版过程中未按照他的修改稿修正的一些小错误以及一些需修订之处,一一在书中手写标出。先生不顾高龄,仍然亲自给博士生上课,讲解大陆法系刑法。当年先生拿着手写修正的《比较刑法原理》给大家一一讲解,向我们强调学术严谨的重要性,我们听课的学生也都一一誊抄书中修改之处,以拥有该版本的书为荣。当

先生从不沽名钓誉。先生长期担任武汉大学社会弱者权利保护中心顾问,经常收到普通民众就刑事案件进行咨询和求助的信件。先生亲自拆看每封信件,对于诉求合理的信件都从一位法学理论工作者的角度进行回复,对一些求助者的案件给予了实质性帮助。我们感叹先生这样默默无闻的无偿帮助他人太劳累,他总说作为一位法学理论工作者,应该力所能及地帮助一些当事人以回报社会。2007年筹备登记成立武汉大学马克昌法学基金会时还差一部分注册资金,先生也不愿意利用自己的名声去咨询案件或者动员弟子们捐款。基金会成立后,他本人也表示不担任名誉理事长,总说理事会的成立不是为他个人扬名,关键是要将募集的资金为我国法学建设和武大刑法学科发展做贡献。2010年底病重期间,他仍然牵挂基金会的发展,坚持要将2万多元稿费捐给基金会,

先生酒风豪爽,乃性情中人。先生能饮点酒,在酒桌上平易近人,学生们去敬先生,他都是举着白酒杯欣然对饮。无酒不成席,学生请他吃饭

(本文作者系武汉大学法学院副教授、法学博士)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222