生欲尽养师不留,最是人间悲苦时——怀念恩师马克昌先生

康均心

自

即将到来的2005年9月的最后一个周末,对武汉大学、对武汉大学法学院,对武汉大学法学院刑法教研室以及对整个刑法学界乃至法学界而言,是一个大喜的日子,因为这一天是我们隆重庆祝中国著名法学家、刑法学泰斗、武汉大学法学院首任院长

先生于1926年8月12日出生于河南省西华县红花集镇。1946年,先生从河南西华考入著名的国立武汉大学法学院,学习法律并投身革命。新中国成立后的1950年,先生因品学兼优毕业留校任教。不久,又被保荐到中国人民大学研究生班,师从苏联刑法学家贝斯特洛娃教授专攻刑法学,1952年,先生完成研究生学业,回到武汉大学开始登台主讲刑法学。由于众所周知的原因,1957年至1959年上半年,先生被扣上右派分子的帽子下放到农村接受劳动改造。1959年下半年,先生被宣布摘帽并得以重返武汉大学并被安排从事伙食科出纳员、图书馆员等工作。“文化大革命”开始后,先生又受到批斗,并再次被下放到农村进行劳动改造,直到1972年才回到武汉并被安排在武汉大学图书馆工作到1979年。1979年,时年53岁的先生被当时的武汉大学校长

受命于危难之际的先生终于迎来了其人生的重大转折。先生凭着深厚的学术功底以及对法学事业的挚爱,在事业上焕发出青春的活力,全面展示了一代大师的风采和魅力。

作为一代大师,先生在中国刑法学界永远闪耀着灿烂的光芒,是位名副其实的学术大师。先生一直活跃在刑法学理论研究的舞台上,笔耕不辍。先生不仅学术思想博大精深,著作等身,而且还是一个学术上的多面手。先生参与主编的多部刑法学教材被誉为我国权威的刑法学教科书。由先生主编的《犯罪通论》、《刑罚通论》、《中国刑事政策学》、《近代西方刑法学说史略》等书,成为我国刑法学研究的典籍性文献。2002年,77岁

作为一代大师,先生对中国法治进程有着创造性的思想贡献。先生一直所倡导的法律至上的理念、法治社会的民本思想、安定有序的社会关系等现已见诸于政府决策文件和根植于国民思想里,深深地影响着中国法治的进程,有力推动了中国法治的现代化。记得有次陪先生参加一个疑难案件研讨会,当案件汇报人汇报该案件是由基层行政官员不熟悉政策、不依法行政而引发的刑事案件时,先生感叹地说,现在最大的问题不是教育老百姓的问题,而是教育官员的问题,旧社会说,当官不为民做主,不如回家卖红薯,在现在的法治社会里,首先要有民本思想,为民所想,法律至上,才能达到法治社会所要求的安定有序。诚哉斯言!先生所创造的法学学术研究的通论体例,成为后来者的研究范式,影响着一代甚至可能是几代法学人。

作为一代大师,先生在学术上薪火相传,桃李满天,有着许多的追随者和继承者。先生不仅引导学生学习专业知识,而且引导他们成为一个有理想、有追求、有责任感、有崇高修养的人。先生注重夯实基础,关注前沿,追踪热点,回应社会。先生亲自开设讲座,言传身教,应者云集,呼者百应,在刑法学界独树一帜,教研并重,流风余韵,影响深远,被拥趸为刑法学界南派的领军人物,刑法学界的“马家军”也声名鹊起。他们有的在最高人民法院、最高人民检察院、公安部以及地方各级司法机关和行政部门担任要职,有的已

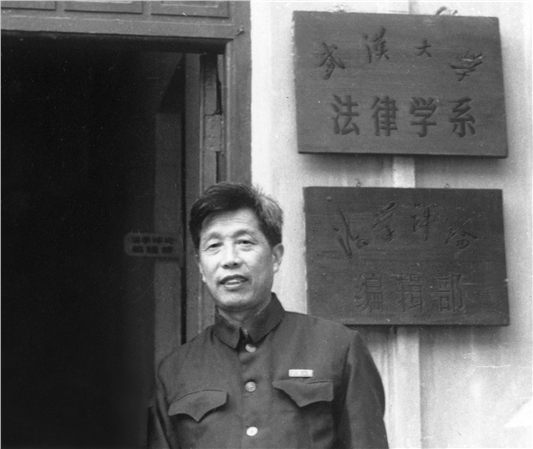

作为一代大师,先生还是一位具有战略眼光的法学教育家。先生以开阔的视野,国际化的意识,重视对外交流,积极主动地将学科建设与国际接轨,在国际学术环境中寻求发展。先生身体力行积极开展国际学术交流与合作,不断为学科建设注入生机,提升学科在国内外的知名度,增强在同类学科中的竞争力,为学科发展进入良性循环奠定了坚实的基础。先生从1983年起担任武汉大学法律系主任,1986年出任法学院院长。先生以饱满的激情和充沛的精力,投身法学院建设,带领全院教师和工作人员团结进取,在教学、科研、人才培养和对外交流等方面取得了令人瞩目的成绩,使武汉大学法学院成为“珞珈山上的王牌军”,成为中国著名的法学院之一,在国际上声誉日高。

作为一代大师,先生不仅为文渊博,而且为人高尚,堪称师德典范。先生经常引已故近代哲学家

先生是豁达的、开朗的。从1957年到1979年的20多年的艰难岁月中,风华正茂的先生在种种精神和肉体的磨难面前,始终保持着乐观向上的态度面对人生,即便在农村、在食堂、在图书馆,也无论是当猪官、当伙夫还是当资料员,都尽职尽责,做出了令人称道的成绩。先生也是风趣的、幽默的。先生满腹唐诗宋词,经史子集,闲文逸事。先生散步时,会经常吟诗唱词,每每此时,弟子自叹弗如,无以和对。先生经常以风趣的、幽默的口吻给弟子们讲一些事情,引得大家开怀大笑。每遇此境,很难想到他会是一个近80岁的老人。去年(2004年)4月底,先生因劳累过度引发重感冒及咳嗽,清晨我送他到同济医院检查治疗,

这就是我们敬爱的先生。他以其渊博的知识、卓越的成就和高尚的品德,赢得了中国刑法学界乃至整个法学界的尊敬和景仰,获得了国外同行的敬重和钦佩,受到学生们的深深爱戴。

衷心

独立精神观照中的法学思想

任何一个时代都期待它的社会安定有序、公正和谐,期待它的法学有大师级的研究者及其影响并促进其法治完善和发展的成果出现——这也是无数有进取心的中外法学专家执著追求和努力的方向。事实上,在中国法学发展史中的每一个阶段几乎不乏大学问家和研究专家。他们研究的理论“文本”超越时空、国界和民族的限制,成为人类社会文化、法治文明不可或缺的重要组成部分,并对社会法治建设的完善与发展产生了重大影响力。在中国法学界,为中国法治建设以“筚路蓝缕,以启山林”的意志而“披肝沥胆”的法学专家“族谱”中,武汉大学法学院的

“不用扬鞭自奋蹄”。

作为一代大师,先生还是一位具有战略眼光的法学教育家。先生以开阔的视野,国际化的意识,重视对外交流,积极主动地将学科建设与国际接轨,在国际学术环境中寻求发展。先生身体力行积极开展国际学术交流与合作,不断为学科建设注入生机,提升学科在国内外的知名度,增强在同类学科中的竞争力,为学科发展进入良性循环奠定了坚实的基础。先生从1983年起担任武汉大学法律系主任,1986年出任法学院院长。此间,先生以饱满的激情和充沛的精力,投身法学院建设,带领全院教师和工作人员团结进取,在教学、研究、人才培养和对外交流等方面取得了令人瞩目的成绩,使武汉大学法学院成为“珞珈山上的王牌军”,成为中国著名的法学院之一,在国际上声誉日高。

作为一代大师,先生在学术上薪火相传,桃李满天下,有着许多的追随者和继承者。先生不仅引导学生学习专业知识,而且引导他们成为一个有理想、有追求、有责任感、有崇高修养的人。先生注重夯实基础,关注前沿,追踪热点,回应社会。先生亲自开设讲座,言传身教,应者云集,呼者百应,在刑法学界独树一帜,教研并重,流风余韵,影响深远,被拥趸为刑法学界“南派”的领军人物,刑法学界的“马家军”也声名鹊起。

作为一代大师,先生不仅为文渊博,而且为人高尚,堪称师德典范。先生经常引已故近代哲学家

今年(2005年)是中国著名法学家、刑法学泰斗、武汉大学法学院首任院长

特别辩护的特别意义

对于许多特别的事物,之所以特别,不是因为我们知之甚少,而恰恰相反,是因为我们知之甚多。之所以这么说,是因为特别的事物较之于普通事物,自会存在一些与众不同之处,而其不同之处往往更容易引起人们的好奇与广泛关注,进而促使人们对之进行更多、更深的了解。由

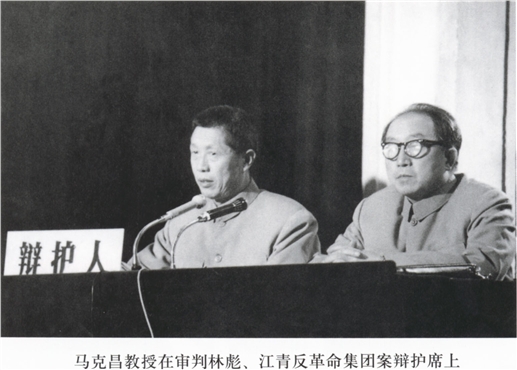

说其特别,不是因为我们对当年公开审判林彪、江青两个反革命集团的历史知之甚少,而是因为两案的审判与普通案件的审判所表现出的诸多不同之处,使得两案辩护具有了不同于一般辩护的特别意义。首先,两案审判的时代背景有其特别之处。“文革”中,林彪、江青两个反革命集团倒行逆施,肆无忌惮地破坏民主法制建设,制造了大量的冤假错案,可谓是冤狱遍布全国。“文革”后,人们希望拨乱反正,平反大量冤假错案,渴望厉行民主法治建设。党和政府顺应历史发展的时代潮流,审时度势,做出了加强社会主义民主法治建设的重大战略抉择。在此特殊的时代背景下,对两案进行公开审判,昭示了党和政府贯彻落实依法治国方略的坚定决心。其次,两案诉讼参与主体有其特别之处,可谓是空前绝后。林彪、江青反革命集团的成员曾是身居高位的党和国家领导人,最初由中纪委设立的专案组进行审查。1980年2月,中纪委根据两案审查的初步结果,决定将两案主犯移交司法机关依法审理,追究相关当事人的刑事责任。随后,公安部受理了两案主犯,并开始了侦查预审工作。为保证办案质量,最高人民检察院派出检察员自始至终参与了公安机关的侦查预审活动,实施了依法监督。两案侦查结束移送审查起诉后,五届人大常委会根据有关部门建议,决定成立最高人民检察院特别检察厅和最高人民法院特别法庭对林彪、江青反革命集团案主犯进行检察和审判。

正是林彪、江青两个反革命集团案的审理所具有的上述特别之处,才使得这一历史性的审判成为我国民主法制恢复、建设和发展的里程碑;开创了有中国特色的律师工作的新纪元,正式宣告了我国律师开始走上世界律师的大舞台;成为我国拨乱反正以来,依法办案的典范,产生了良好的社会反响。今天,从律师辩护的角度回顾当年两案审判的特别历史,对其进行总结、评价,并撰写成书出版,以供后人研读,这无疑具有特别而重要的价值。作为当年特别审判的特别辩护,以其自身的特别之处,不论是过去、现在,还是将来,对于我国的律师制度、民主法制建设乃至法学教研工作都具有特别而重要的意义。

一、特别辩护——开创了有中国特色的律师工作的新局面

“文革”结束后,党的十一届三中全会开始强调社会主义法制建设,正式拉开了我国民主法制建设的序幕。为贯彻犯罪嫌疑人、被告人有权获得辩护的民主法治精神,中央要求律师应在审判林彪、江青反革命集团案中发挥作用。为此,刚刚恢复不久的律师,作为被告人委托或者法庭代为指定的辩护人,参与了特别法庭的审判活动,为被告人进行了成功的辩护,开创了有中国特色的律师工作的新局面。这在我国律师发展史中具有特别而重要的意义。

1、宣告了我国律师制度的恢复与发展

新中国成立后,刑事辩护制度在总结民主革命时期成功经验的基础上得到了发展。1954年宪法将“被告人有权获得辩护”作为宪法原则。为贯彻这一宪法原则,当年的法院组织法明确规定了被告人有权自己辩护,也可委托包括律师在内的他人辩护,必要时可获得法院指定的辩护人辩护。法律的这些规定,为建立人民律师制度,实行律师辩护,提供了必要的法律依据。但令人不无遗憾的是,刚刚开始获得初步发展的律师制度,由于1957年反右斗争严重扩大化,使得已经建立起来的律师制度受到毁灭性的打击,以至于“无疾而终”。“文革”期间,法律被指责为资产阶级的货色,律师制度自无存在的空间,此种无法无天的情况一直延续到“文革”后的两年都没有得到改变。只是到了1978年底,党的十一届三中全会开始强调社会主义法制建设后,情况才逐渐得到改变。1979年7月全国人大五届二次会议通过的刑事诉讼法和1980年8月五届全国人大常委会通过的律师暂行条例都对辩护权、律师辩护制度作出了具体规定。1980年底审理林彪、江青反革命集团案期间,恢复工作不久的律师全程参与了这一特别重大刑事案件的辩护工作。通过媒体的广泛宣传,律师的辩护产生了广泛而深远的积极影响,向世人正式宣告了我国律师制度得以恢复与发展。

2、展现了律师的综合素养,树立了律师辩护的典范

在我国,受历史传统观念影响,人们非常重视社会秩序的保持,对破坏社会稳定的人总是深恶痛绝,根本不愿看到有人替犯罪嫌疑人、被告人辩解,以至于辩解之人被不适当地称为“为坏人说话的人”。新中国成立后,扎根于人们心灵深处的此种偏见并未得到改变,倒是随着因“左”倾错误思想而发动的反右运动和“文化大革命”的开展,而得到了不断强化。受这种错误观念的影响,人们常常不适当地把律师替犯罪嫌疑人、被告人辩护,说成是“丧失立场”、“为罪犯开脱”、“为反革命分子说话”,甚至于将对特别重大罪犯的痛恨迁怒到辩护律师的身上,对其实施不法侵害。然而,更为令人忧虑的是,一些司法人员对律师执业及其作用也不甚了解,认为律师的辩护就是包庇罪犯,稍不满意,就滥用国家权力对其合法权益进行侵害;国家立法机关对律师制度的理解与认同也有欠缺,未能赋予辩护律师与控诉机关对等的权利,造成了律师辩护的诸多困难。

面对我国律师工作刚恢复时所处的上述尴尬情境,马克昌等律师在接到司法部为林彪、江青两个反革命集团主犯的辩护通知后,自感任重道远,责任重大。一是他们中的多数人亲身经历了反右运动和“文化大革命”,对律师曾经受到的无端迫害,可谓是历历在目。“文革”后不久,让其从事曾受国人批判的律师工作,难免使人忆及往事,心有余悸,战战兢兢。二是两案主犯在“文革”期间,肆无忌惮地破坏民主法制,制造了无数冤假错案,给党和国家带来了深重灾难,有着极深的民怨。律师出庭为“罪大恶极”的两案主犯辩护,实乃冒天下之大不韪。然而,令人欣慰的是,特别辩护的律师们基于对党和国家厉行民主法制建设的信心、对公正司法的信仰以及人权保障的历史责任感,没有在困难面前退缩,而是知难而上,积极响应党和国家有关两案必须充分发挥律师作用的号召,在司法部的具体安排下,毅然承担了两案主犯的辩护任务。接受辩护任务后,律师们统一思想,明确职责,严格要求自己,对辩护前的会见被告人、起诉书研究、庭审前的辩护准备及辩护分工,做了大量认真而审慎的工作,为出色地完成庭审辩护任务打下了坚实的基础。庭审过程中,律师们恪尽职守,重视法庭调查,充分发挥自身专业功底深厚的优势,克服了律师制度重建不久所带来的诸多不利因素,坚持“以事实为根据,以法律为准绳”,从不同方面为被告人进行了有力辩护,成功地辩掉了起诉书所指控的若干罪行,维护了他们的合法权益,受到了审、检人员和民众的一致好评。

现在回想起来,特别辩护的律师们之所以能在当时困难重重的情况下,对两案主犯成功地进行了辩护,进而为我国刑事辩护树立了光辉典范,乃是因为他们每个人身上具备了优秀律师所应有的综合素养,即政治素质过硬、理想信念坚定、思想品质高尚、纪律严明、作风优良、业务精深、职业使命感强。

3、宣传了被告人有权获得律师辩护的观念

犯罪嫌疑人、被告人作为重要的诉讼参与人,处于被刑事追诉的不利地位,所面对的是具有天然扩张性的国家刑罚权,其合法权益若得不到有效保障,就有随时被非法侵犯的可能。正因如此,为了加强人权保障,现代法治国家几乎毫无例外地赋予了犯罪嫌疑人、被告人应有的辩护权以及获得律师帮助辩护的权利,并将被追诉人的权利价值置于刑事诉讼制度的首位,以对抗国家刑罚权的不当侵害。

然而,由于种种原因之故,新中国成立后,在反右运动及“文革”期间,对人权保障未能给予足够的重视,致使普通民众的人权受到了严重侵犯,被视为专政对象的犯罪嫌疑人、被告人的辩护权更是无从谈起。“文革”结束后不久,党和政府做出了加强社会主义民主法制建设的战略选择,开始强调人权保障。1980年,中央决定对林彪、江青两个反革命集团案依法进行公开审理,并要求律师参与其中为被告人进行辩护,更是彰显了党和政府走民主法制之路的坚定决心。两案主犯的辩护律师依法出庭,为犯下滔天罪行的犯罪人进行实事求是的辩护,维护了被告人的合法权益,确保了法律得以正确适用,伸张了应有的司法正义,受到了民众的一致好评。媒体对这次影响深远,备受瞩目的两案辩护的报道,更是广泛宣传了我国法律赋予被告人的辩护权以及获得律师帮助辩护的权利,这使得民众开始认识到过去不曾享有辩护权的被告人,不仅可以自己为自己辩护,还可依法享有获得律师为自己辩护的权利,即使像林彪、江青反革命集团那样的罪大恶极之主犯也不例外。自此以后,律师辩护观念便开始逐渐深入人心,使得作为被告人辩护权重要保障制度的律师辩护制度得以不断走上正轨,并最终为民众所广泛接受。

二、特别辩护——中国民主法治建设全面恢复的里程碑

上世纪40年代末,历经百多年屈辱的中华民族,终于站起来了,建立了社会主义新中国。此后,尚无法治传统的华夏文明古国便开始探索起民主法治建设之路,陆续颁布了包括宪法在内的一系列法律法规,使得民主法治建设获得了初步的喜人成就。然而,好景不长,随着50年代末“反右”运动及后来“文化大革命”的开展,尚不健全的民主法治建设遭到了彻底的破坏,全国陷入了无法无天的混乱状态,给社会发展带来了深重的灾难。“文革”结束不久,为了彻底扭转这种不正常的局面,党和政府痛定思痛,及时地做出了加强社会主义民主法治建设的重大战略抉择,强调“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”的社会主义法治原则。1980年,中央决定公审林彪、江青两个重大反革命集团案,并要求律师参与其中发挥辩护作用,彰显了党和政府贯彻社会主义法治原则,加强民主法治建设的坚定决心。因而,这次特别审判的特别辩护,自有其特别的意义,进而成为我国民主法治建设全面恢复的里程碑。

1、贯彻了法律面前人人平等的原则

我国宪法规定了法律面前人人平等的原则,明确任何单位、组织或个人“都必须遵守宪法和法律”,“都不得有超越宪法和法律的特权”,“一切违反宪法和法律的行为,必须予以追究”。据此,法律面前人人平等原则可有如下含义:法律对任何公民的合法权益予以同等保护;任何公民都平等地享有法定的权利,也平等地履行法定义务;法律平等地适用任何公民,不因人而异;法律不允许任何公民享有超越法律的特权,对任何违法犯罪行为都应平等地予以追究或制裁。

特别审判中,办案机关根据法律面前人人平等原则的要求,依法对林彪、江青两个反革命集团主犯提起公诉,不因两案主犯曾是身居高位的党和国家领导人,就对其在“文革”期间犯下的滔天罪行不予追究而网开一面,实行区别对待;不因其成为审判对象,就肆意剥夺法律赋予他们应有的权利,包括辩护权及获得律师帮助的辩护权;也不因其被特别法庭认定为有罪,就违背罪刑相当原则随意加重其刑事责任。作为参与两案辩护的律师们,也本着法律面前人人平等的精神,不因两案主犯身份的特殊,就随意曲解法律、隐瞒事实真相去维护他们的非法利益;也不因两案主犯身份的特殊就不去为其认真辩护。事实上,参与特别辩护的律师们个个恪尽职守,忠实地履行了辩护律师的职责,进行了卓有成效的辩护,维护了被告人的合法权益,确保案件得到了公平、公正的审判,经受住了历史检验。

2、成为贯彻社会主义法治理念的典范

“文革”期间,林彪、江青两个反革命集团倒行逆施,实行法律虚无主义,肆意破坏民主法制,致使全国陷入无法无天的混乱局面。“文革”结束后,为贯彻社会主义法制原则,国家立法机关陆续颁行了一些法律法规,初步改变了无法可依的状况,这使得公审两案有了据以遵照施行的法律依据。

特别审判中,司法办案人员严格按照当时颁行有效的法律法规,对两案主犯进行了侦查、控诉与审判,允许被告人自行辩护或委托律师辩护,确保了两案主犯的辩护权及获得律师帮助辩护的权利得以顺利实现;对两案主犯发生在“文革”期间的罪行,依据1979年刑法规定的从旧兼从轻的刑法适用原则,排斥了行为时法《惩治反革命罪条例》的适用,选择了法定刑相对较轻的1979年刑法作为定罪量刑的依据,体现了现代法治社会注重人权保障的要求。而作为这次特别审判的辩护律师们,在两案辩护过程中,也是牢记“以事实为根据,以法律为准绳,维护被告人合法权益”的律师职责,遵照刑事诉讼法重证据、轻口供的要求,坚持从浩如烟海、纷繁复杂的案件材料中寻找能够证明案件事实的证据、切实履行了辩护律师的职责,践行了刑事诉讼法重证据,轻口供的要求,出色地完成了为两案主犯辩护的任务,维护了他们的合法权益,确保法律得到了严格施行与正确适用。

综观整个案子的审判与辩护,无论是两案的司法办案人员,还是特别辩护的律师们,在当时法律虚无主义思想尚未完全消退的情况下,依然能够严格依法参与两案的审判与辩护,而没有出现丝毫违法乱纪的现象,实在是难能可贵。正因如此,特别辩护才当之无愧地成为贯彻社会主义法治理念的典范。

三、特别辩护——中国法学教育研究的历史丰碑

在特别审判20多年后的今天,参与当年特别审判的辩护律师们,以高度负责的历史责任感,结合自己亲身参与的过往经历,历经7载,集体著述了《特别辩护》一书,从律师辩护的角度,将公审林彪、江青两个反革命集团案的特别历程再次呈现于世人,意在留下律师为“林、江集团”案主犯辩护的历史资料,弥补为两案被告人辩护书籍一直阙如之遗憾。鉴于本书所记载的史实及其回首往事角度之特别,《特别辩护》一书为我国法学教育研究留下了珍贵的第一手史料,对其进行学习、解读无疑具有特别而重要的意义。

1、为法学教育提供了典范案例,有助于法学教育模式的转变

20世纪70年代末恢复的中国法学教育,具有浓厚的概念化、教条化和形式化的色彩,现已产生了不少弊端。近年来,案例教学法等教学方法虽在不同程度上被加以采用,但上述理性化的法学教育模式并没有得到改变。一般认为,法学教育此种状况的形成,与我国既有的成文法传统和现有的法律体系有关。因为制定法条文的后面总是蕴含着某种观念和理论,法学教育过程中,讲授者注重对立法时就已被植入条文中的概念和理论进行系统化的解读、传授,便是情理之事。与成文法传统相对应的是,判例法在我国至今未能获得应有的法律地位,判例对司法人员裁判行为的约束力可谓是微乎其微。鉴于此,人们往往也不屑于对以前经典判例的研究与学习,以至于我国很少有被人们所熟知的经典案例。判例在司法实践中所处的上述尴尬境况,在某种意义上,也影响了我国法学教育模式的转变,因为经验型的法学教育模式是以判例法的法律结构为依据的,没有判例或判例应有的地位,经验型的法学教育模式自是无从谈起。

不过,特别审判之特别辩护,以其自身的特别之处,在全国乃至全世界都产生了深远而广泛的积极影响,以至于该案成了家喻户晓的经典判例,这就必然会对司法人员的司法行为产生积极的影响和一定的约束力。比如,1983年“严打”初期,出现了一些“严打”案件被告人没有律师为之辩护的情形,中央政法委书记陈丕显知道后,依据林彪,江青反革命集团罪大恶极之主犯都有律师为之辩护的范例,要求各级司法行政机关立即纠正错误,切实保障被告人的辩护权。这便充分说明了特别审判之特别辩护,对司法人员有关行为所产生的影响与约束作用。鉴于此,将特别审判之特别辩护作为典型判例引进法学教学过程中,为现有的理性化教学模式向经验型的教学模式转变注入一剂新鲜血液,从中阐释社会主义法治原则、律师应有的综合素质、刑法适用的原则、刑法相关罪名的认定等法律知识,无疑具有重要的理论价值和特别的现实意义。

2、为法学研究提供了真实史料,利于法学理论的成熟与完善

马克思主义认为,人的认识来源于实践,并且反过来还可以指导实践,在实践中经受检验,实践是检验真理的唯一标准。可见,在马克思主义认识论中,实践是认识得以发展和形成的一个重要环节,离开了人的实践活动,不可能存在有效的认识。法律不是单纯的外在于人的客观认识对象,而且还是人的实践对象。人在实践法律的过程中认识法律,在认识法律的过程中深化法律实践。所以,法律认识与法律实践存在密切联系。鉴于此,以探求法律现象及其规律为己任的法学研究,当然也不可能脱离法律实践的来源和检验。

《特别辩护》留下了特别辩护的律师们为“林、江集团”案主犯辩护的历史资料,是马克昌等律师当年亲身经历的辩护实践活动的真实记载,有助于研究者立足于当年真实的辩护史实,去真实地认识当年的法律实践活动;有助于研究者基于史实科学地总结当年辩护的是非得失;有助于研究者基于史实更好地去完善法学理论;有助于研究者基于史实而提出更好的民主法治建设之建议。

总之,特别辩护真实史料的留存,不仅对于我国法学研究求真务实的作风弘扬具有重要的现实意义,而且对于我国现阶段的民主法治建设,特别是律师制度理论的完善更是有着特别的意义。

(本文作者系武汉大学法学院教授、博士生导师)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222