林亚刚

自1995年投入先生门下,春去秋来已16载。每当回想起在先生身边,受恩于先生的点点滴滴,不禁潸然泪下。

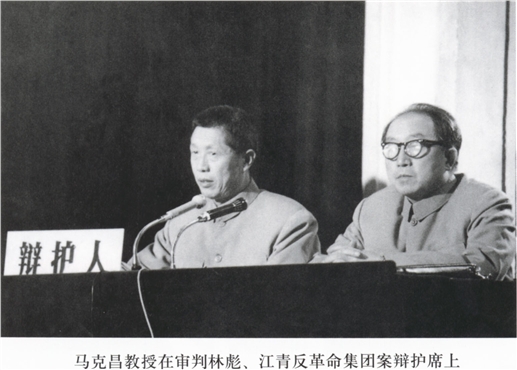

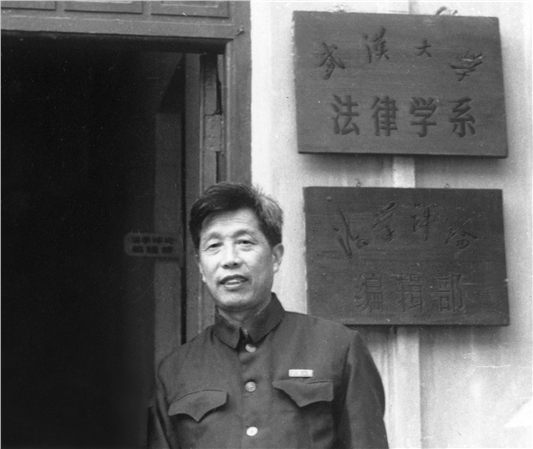

我认识先生在1983年初秋。那年我本科毕业,因“文革”结束不久,高校复校后师资缺乏,我又是西北政法大学(原西北政法学院)复校后招收的第一届学生,毕业时因年龄较大就留在母校刑法教研室当了一名教师。留校不久,当年9月份便有了进修机会——司法部全国第六期高校师资班(刑法、刑诉班)在西南政法大学(原西南政法学院)举办。当时给我们授课的老师,都是今天我们熟知的我国刑法学大家,像伍柳村教授、高铭暄教授、马克昌教授、董鑫教授、高格教授、赵长青教授等。记得先生当时给我们讲授的是犯罪形态的内容,先生授课内容之丰富、讲解之精辟,对天生愚钝的我,如醍醐灌顶,至今无法忘却,也使我真正领悟到刑法学内容的博大精深。因读本科时还没有现在所谓的“统编”课本,都是各校自己油印的教材,本科学习阶段训练的听课记笔记飞快。所以当时在听这些老师课时,笔记记得比较完整,共六大本。因学校只我一人去听了课,培训结束返校后,还有不少老师曾经借我的笔记去学习。当年的笔记,我至今还保留着,每当我看到一本本泛黄的笔记,先生当年授课情景总是会浮现在我眼前。

课余时,我总与其他学校一同进修的几个老师前往先生的寝室请教,问题无论是否涉及先生授课的内容,即便很“幼稚”,先生也总是不厌其烦,认真解答。先生思维敏捷、睿智,讲解深入浅出不失幽默,使我真正领略到了名家的风范。先生给我们授课虽然只是短短几周,却使我终生受益。只是由于向先生请教问题的人太多,他不可能一一记得。1995年我来先生身边读博,提及此事,并自喻为早是先生弟子时,先生笑着说“算是一个吧!”

在先生招收的博士中,我的年龄算是最大的了。本科毕业留校任教后,曾经动过考研的念头,只是因为当时教研室老师少。课安排的多,教研室不同意我报考,谁知这一晃就是好几年,错过了报考研究生的年龄。1992年我本科同级的同学,现西北政法大学校长贾宇教授考入先生门下读博,引发了我再次投师学习的信念。贾宇教授也鼓励我报考,并给了我先生的联系方式。1993年秋天,我怀着忐忑不安的心情给先生写了封信,说自己错过了研究生阶段的学习,已经4l岁了,希望先生能同意我报考。先生很快回了信,说他并不在意是否读过研究生,只要能够好好学习,总是会有收获的,只不过武大规定报考年龄应在40岁以下。这不啻当头一盆凉水,使我心灰意冷。1994年武大博士入学考试后不久(当时入学考试是5月份),意外地收到先生给我的来信,信中说自己没有调查好,报考武大博士年龄是45岁以下,同意我报考,并让我向贾宇教授、莫洪宪教授请教复习备考的事宜。读完这封信,我惊喜感动交加,先生对一个普通教师的关切之心跃然于笔墨间,当时的心情难以言表。我也没有辜负先生对我的期望,1995年我是在报考先生的考生中成绩最好的,也就顺利投入先生门下,成为“马家军”的一员。

记得入学报到后,我第一次踏进先生的家门。武汉这个“火炉”真是名不虚传,从枫园宿舍一路走来,加之还有点紧张和忐忑,进门时已经浑身是汗。先生将我领进他的书房,让我坐在风扇边,徐徐的微风,才使我的心情慢慢平静下来。同级师弟彭卫东随后也来了,我们便抓紧时间向先生请教入学后应该如何学习。先生告诫我们:刑法学是一门学以致用的学问,研究要理论联系实际,要立足中国的实践,解决自己的问题,即使对国外理论的学习和借鉴也应该如此。在不知不觉中,一个多小时很快过去了。

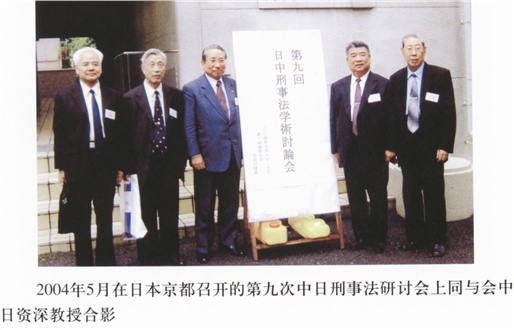

先生不仅这样教导我们,而且还身体力行,每年都抽出宝贵的时间和精力从事社会实践活动,有时甚至不顾及自己身体状况不好。由于先生崇高的学术地位,每年都有许多司法机关,特别是武汉当地的司法机关向先生请教咨询案件。每次陪同先生参加案件的咨询研讨,都如同一次次听先生授课,这也使我有机会了解实务的需要,体会到先生教导的良苦用心。2003年6月,由先生推荐法学院同意,我在武汉市江汉区人民法院挂职副院长主管刑事审判工作两年多,使我更深刻体会到先生当时所说理论联系实际的意义所在,也使我的学术生命中又有了崭新的一页。

1998年我博士毕业,先生挽留我在他身边工作。但在调动工作时,却出了点状况。先生不顾自己70多岁高龄,亲自到西北政法大学协调,尽管西北政法大学当时的领导是不同意我调离的,但出于对先生的尊重,最终还是同意了。事后我才得知,当时要引进已经45岁的我,在武大法学院可算是破天荒的。先生在动议留我时,是顶着多大的压力啊。好在自认为自己还算争气没有辜负先生的厚爱。

读博一时,先生让我参加《西方近代刑法学说史略》的撰写,该书写作需要大量外文一手资料,但是资料室规定,一次是不能借几本的,这让我有些为难和不便。也不知先生是怎么了解到了这个情况,专门打电话给资料室,给我“开后门”,可以多借几本。借这个契机,我就“壮胆”不断去多借几本复印,积累了不少外文资料。为了我们学习,先生不知操了多少心。

先生对我们要求一向是很严格的。读博期间,我都需定期向先生汇报看书、学习情况。每次去家里见他,心里总是没底,不知道他会提出什么问题来检验我的学习,博士阶段学习大大提升了我的研究能力,倾注了先生大量心血,我的博士论文初稿上,密密麻麻留下了先生批改的红色笔迹。我至今仍然珍藏着它,留作纪念。还记得中期考核时,一师弟成绩不理想,先生非常严厉地批评他,硬是没有让他通过,下半年再考。当时先生生气的样子,我至今都忘不了。先生的严谨的治学态度深深影响着我们以及我们的学生。

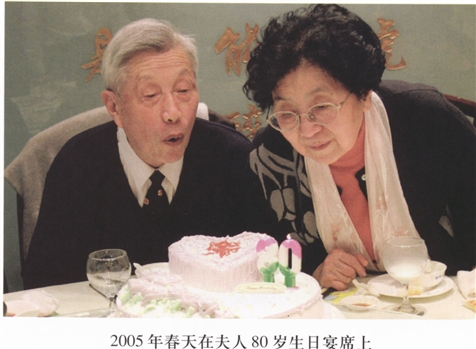

传统佳节或师兄弟们回校,我们总有机会与先生小聚,大家都会嚷嚷着要喝先生珍藏的好酒。不少回来看望先生的师兄弟们时常抱怨道:送给先生的好酒都被在先生身边的你们喝了。大家还演绎了不少与先生共酌时的小笑话,像刑法学界广为流传的先生“名言”:“学刑法的怎么能不喝酒呢”之类的。时有来宾小聚求证先生此话的渊源,先生总是笑而不答,也许是先生的默认吧。考虑到先生已高龄,师兄弟们当然不会劝先生多喝,不过,三五小盅总是免不了的。喝到特别兴致时,先生也有不听劝的时候,要多喝几盅。这让我们从未感到与先生间年龄上的差别。与先生小聚,是我们最欢快的日子,先生看着弟子们亲如兄弟姐妹,举杯觥筹,脸上总是荡漾着幸福慈祥的笑容。

1999年春节,对我来说,是一个难忘的日子。因搬家,我没能回西安过年,大年三十中午,先生打来电话请我到家里吃年饭。春节是家人团聚的日子啊,我怕打扰先生的生活,很犹豫是否该去。估计先生猜到我的心思,还未等我客套话出口,先生就已约定好“7点钟过来吧”。常言道“师恩如父”,我想,只有这句话能够表达出我当时的心情。

先生仙逝后,媒体采访先生的公子马霄汉,谈到先生的一些往事,霄汉说:“父亲与学生之间的师生之情甚至重于他与父亲之间的父子之情,父亲所有的学生都是父亲的儿女。”作为先生弟子的我们,又怎能不感同身受呢?

常言道:“有心医病,无术防老。”而今,黄鹤犹在,先生远行,悲痛之情悠悠。弟子们一定谨记先生教导,传承先生热爱的事业!祝先生一路走好!

(本文作者系武汉大学法学院教授、博士生导师)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222