仰之弥高思之愈亲——深切怀念恩师马克昌先生

莫洪宪

去年六月恩

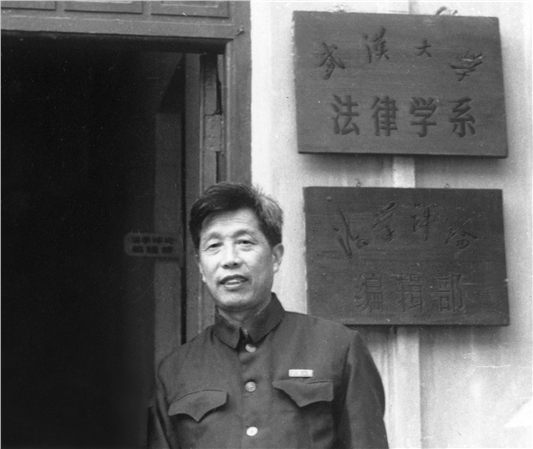

先生引领我走上法学之路1983年,

1984年,先生安排我赴前南斯拉夫贝尔格莱德大学法律系学习。出国前先生千叮咛万嘱咐,要克服困难,努力学习,按期归国。我在国外两年学习期间通过书信定期向先生汇报学习情况,先生是每信必复。先生于百忙之中的多次热情来信,如春风化雨使我驱走了生活上的寂寞,解除了学术上的困惑,增强了治学的信心。先生为我的成长殚精竭虑,呕心沥血,从如何做人到怎样治学,都给予了精心的指导和深刻的教诲。得知我在南斯拉夫著名教授门下攻读硕士学位,先生甚为高兴,勉励有加。1986年10月我留学归国后,先生见我第一面就提出:“你在国外学习了两年,但对国内的司法实务不了解,这一课必须尽快补上。”当即安排我带应届本科生到武昌区法院实习,紧接着又让我去湖北省女子监狱、湖北省少年犯管教所调研学习。让我记忆犹新的是在湖北省女子监狱的3个月的调研,该监狱位于汉口宝丰路,从武大出发需到大东门转10路公汽,当时武大通往市里的公汽只有12路和49路车,早晨上班是人们乘坐公汽的高峰。当时我孩子正在上幼儿园,且家住湖边一舍,每天清早6点就要从家里走到校门口,随着上班的人群挤公汽,回家时已夜幕降临,十分辛苦。刚回国的我对此的确不适应,心里不解先生的良苦用心。可当我结束了一学期的实务学习之后,收获良多,深深感到刑法学、犯罪学都是应用性很强的学科,不了解司法实务,便无法承担教学、科研的重任。先生的教诲成为我处世立业的无价之宝。

1991年,马先生参加了中国犯罪学研究会的筹备、组织与领导工作。筹委会安排马先生担任学会常务理事,先生一口谢绝并提出给武大安排两位理事,推荐我和赵廷光老师任理事,当时赵老师是副教授,我还只是讲师。但先生认为,我在前南斯拉夫贝尔格莱德大学法律系系统学习过犯罪学(国内当时尚未开设这门课),奠定了一定的基础,希望我能通过参加学会更快成长,为武大法学院在此领域中占领一席之地。先生的意见得到了筹委会的采纳。1992年中国犯罪学研究会成立大会在北京人民大会堂隆重召开,我随先生一起到达北京,第一次走进人民大会堂,当时既新奇又兴奋。先生在茶余饭后带我逐个拜访兄弟院校的老师,记忆最深的有北大的康树华教授、周密教授、徐卓士教授和上海的刘灿璞教授等。那是我有生以来第一次有机会认识全国各地的专家学者,这些专家学者后来都不同程度地给予了我帮助和指导。尤其是徐卓士教授和刘灿璞教授均是先生在人大读研究生时的同学,二位老师视我为自己的学生,每逢年会与他们相遇时,都会问候马先生,同时关心我在学术方面的进步,成为我在犯罪学领域学术成长的重要推动者。正是在先生的引领下,使我对所从事的犯罪学萌发了神圣的使命感,自2002年至今,我担任中国犯罪学研究会副会长。回顾自己的成长,先生的引领之恩,令我终生难忘、使我终生受益!先生对后学不仅大力培养提携,更重要的是让他们担当重任,让他们站在更高的平台。我心里常常涌动着对先生的感激之情,他甘为人梯,多少弟子借助他的臂膀获得荣誉和成功;他甘为蜡烛,照亮了多少学子的辉煌之路、锦绣前程。

1994年武大法学院为了加快师资建设的步伐,提出“双博”工程,即教授博导化,中青年教师博士化。当年我已是副教授,并兼任院党委副书记,我应该带头践行学院提出的目标。于是我向先生表示了报考博士生的愿望,得到了先生的支持,同时先生向我提出了更高要求,必须全力以赴投入备考。我心里十分清楚,报考先生的博士生是不易的。记得1990年先生首次招收博士生,没有招到一位合格学生,并非生源不足,而是先生坚持宁缺毋滥的严格标准。先生的“严厉”也让我心里没底。他提前一个月电话通知我,这段时间不要去见他,要回避。我知道,先生是要求所有的考生平等竞争,凭真本事应考。整个备考过程没有压力是假的,唯恐自己考不好被先生“骂”,拼命用功,认真复习。结果,如愿以偿顺利通过笔试、面试,正式成为“马家军”的一员。能得到先生的指导栽培,不能不说是—种幸运和荣耀。这不仅是因为先生的深厚的学术造诣和渊博的知识令弟子仰慕,尤其是他特有的人格魅力令学生追随。

先生十分注重博士生的培养,要求极其严格,最让人“刻骨铭心”的是定期检查必读书目。检查方式是面对面地作读书报告,回答先生的提问往往让我们“冒汗”,每次接受检查时做学生的无一不是如临大考。

又如:中期考核,即现场抽考签面试中外刑法,进行综合考核。为了“对付”中期考核,学生们通常都会集中较长时间准备,否则真会“出洋相”。记得有位师弟,人聪明,很讨先生喜欢,他因在职学习,工作繁忙,准备不足匆忙“上阵”参加中期考核,先生毫不客气地让他回去再准备,推迟半年重新考核。经过认真读书半年后,这位师弟以“优秀”通过中期考核。

再如:学位论文的撰写,从开题报告到框架设计,以及资料引用方面中外文第一手资料是否占一定的比例,先生都有具体要求。有一位在职学习的师兄,因论文撰写投入不够,先生审阅后提出严厉批评,并要求返工,推迟答辩。挨批的学生并不了

先生一生桃李满天下,他为每个学生的进步感到高兴。如今我也是一名博士生导师了,在培养研究生方面,我时常在思考,指导教师的形象究竟应该是什么样,身为学者又应该具备怎样的气质和品德?先生的指导理念和育人方法,培养人才的远大目光,甘为人梯的奉献精神等,常常跃入我的脑海之中,是我们的无价之宝。

为珞珈法学昌盛而呕心沥血自1979年武汉大学法律系重建后,

以他为学术带头人的武汉大学刑法学科,1986年被批准为刑法学博士学位授权点,1990年取得首批刑法学博士后流动站资格,并先后在1998年和2003年被评为湖北省重点学科,成为国内刑法学研究的重镇之一。

先生历来重视学科建设和人才培养,尤其是注重以情凝聚人心。教研室的每位中青年教

教研室的老师出国或回国,先生都要安排“送行”或“接风”。2006年5月我应邀赴菲律宾考察,离汉前,先生一定要专门为我安排晚宴送行,先生此时已80高龄,但工作日程安排很满,我不忍心给先生增加负担,便对他说,“我是短期出访,用不着为我安排送行。”先生坚持说:“短期出访,也是出远门啊!”当天下着大雨,打车困难,我心里着急,课后一路小跑,待我赶到餐馆进入大厅的一瞬间,突然发现先生已伫立张望,见我急匆赶到,他就像一位慈祥的父亲望着我笑了,桌上已摆满了丰盛的菜肴。每当我回首往事,与先生相处的情景仍然历历在目。我深深地感悟到,一个人一生中能遇上这样一位学术长辈,真是一种难得的幸运。先生虽然离我们而去,但这种感情仍然陪伴着我前行,我时时感觉到他老人家在天堂里向我投来慈祥的目光。

先生是法学院的首任院长,他无怨无悔地为学院、教师、学生奉献自己,从不求任何回报。尤其是他非常注重为年轻教师创造发展的空间和和谐成长的环境,他认为无论是学院还是学校的可持续发展是靠后继有人。1981年,随着中国改革开放的大潮,在“请进来”、“走出去”的互动中,加深了中外学者之间的交流。这一年的春天,先生成为中美法学交流委员会的委员。为了武大法学院的兴旺,先生充分利用这难得的项目机遇,分期分批地选派年轻教师到美国学习,为一批青年学子迅速成才奠定了重要基础。

记得2000年我院一位才华横溢的年轻教师破格晋升教授遇到麻烦,该教师思想上不愉快,打算离开武大投奔其他院校。当时兼任副院长的我将此事告知先生,其实先生对这位年轻教师并不熟悉,但从关心这位老师出发,先生约我一道去顾海良书记家里反映情况,希望得到学校领导的支持。先后三次晚上去,都吃了闭门羹,因顾书记家无人。第四次,先生独自先去顾书记门前“侦查”,看到房间灯光亮着,立刻赶回家给我打电话:“顾书记在家啦!”我陪先生走进顾书记居住的楼栋,摸黑上四楼,顾书记见先生为了挽留人才,三番五次登门来访,深受感动,表示一定高度重视先生的意见。在与书记交谈中,先生关心最多的仍然是年轻教师的成长环境和条件。告别顾书记时,已是深夜12点。先生看上去很兴奋,没有一丝疲倦。我回到家,便迫不及待地给这位年轻教师打电话,告知先生为了挽留他所做的辛苦工作。这位教师感动不已,第二天就主动去拜访先生并表示安心在武大工作。这位教师果然不负众望,潜心科研,现成为中国法学会法理学研究会副会长、联合国发展权高级咨询专家、“国家教育振兴行动计划”重点资助个人、“全国百篇优秀博士学位论文奖”得主,入选中国“国家新世纪优秀人才支持计划”、全国十大杰出青年法学家。

记得在庆

虽然先生离去之时已是高寿老人,但弟子们多么希望先生永远长寿“上不封顶”!希望他能够看到更多的学生走向成功!

学品与人品相统一的典

武大有不少高寿学者,先生就是其中的一位。琢磨起来,悟出一个道理:人的精神达到一定的境界后,身体才能康泰。这个境界是什么呢?是博古通今、学贯中西,通达恬静,宠辱不惊,这种境界属

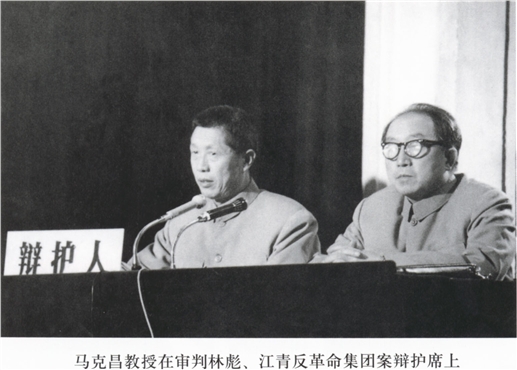

先生不仅严谨治学、著作等身,而且还为推动中国的法治进程作出了重要贡献。他曾受中华人民共和国司法部的委派,作为辩护律师参与了“林彪、江青反革命集团案”的审判。他不计个人恩怨,忠实地履行律师职责,提出实事求是、合法合理的辩护意见,得到了特别法庭的采纳。

先生生性率真、胸怀磊落。2009年5月湖北发生的邓玉娇案件,引起社会各界广泛关注。先生对此案十分关心,多次出席司法部门召开的专家研讨会,发表了重要意见。邓玉娇案件判决之后,社会上反应强烈,当

先生生前一直兼任中国刑法学会名誉会长、最高人民法院的特邀咨询员等社会职务,帮助各级司法机关解决司法实践中遇到的难题,为国家的立法和司法改革做出了突出贡献。

先生一生淡泊名利,生活简朴,多次拿出自己的积蓄、稿费、生日礼金等设立法学基金会,用于资助贫困学生、奖励优秀学生以及支持优秀法学著作的出版。他把毕生精力投入到了我国法学教育之中,在病重弥留之际,念念不忘的还是学科建设和人才培养。先生关注社会、心系民生,在汶川地震等重大灾害发生时,他总是率先慷慨解囊,为国分忧,师德风范赢得了广大师生的尊敬。他多次被评为“武汉大学廉政建设标兵”、“武汉大学优秀教师”、“湖北省高等学校先进教育工作者”。

陪同先生最后一次赴京出差先生一生社会兼职较多,他非常注重社会服务。他兼任了基层检察院、法院到最高人民法院的专家咨询委员,他忠实履行职责。他兼任了多个学术团体的副会长或名誉会长,他积极参与学术研讨会。为此,他时常四处奔波,频繁出差,尤其是北京,一年去十余次。先生去北京一般会选择37/38次火车夕发朝至往返,他认为这样比坐飞机方便,不误教学与科研的时间。从2007年起,先生就患口腔溃疡,先后到北京、上海、郑州、武汉的中西医院接受过治疗,但效果不明显。2010年

先生参会一整天,就《最高人民法院工作报告》(征求意见稿)内容,围绕树立和提升人民法院司法公信力等,提出了中肯的意见和建议。

晚上,我和刘少雄理事长陪他前往张老家里看望。

第二天上午在安全部干部盛欢同志的安排下,我陪先生再次通过贵宾厅登机。出差返回,先生得意地说:“你看我的身体还是不错嘛,你说春运人多,没有啊!”其实当时的机场的确是人山人海,我们来回走贵宾厅自然看不到那种“壮观”的场景了。

陪同先生最后一次参加刑法年会

先生为此届年会提交的论文是《刑法学60年反思》,他不仅在会上回顾了新中国成立60年来刑法学研究的发展历程,而且在大会闭幕式上发表了精彩的闭幕辞。先生在会上提出中国刑法学60年,大体可分为三个阶段:1949年至1965年是中国刑法学创建和曲折发展时期,当时将苏联的刑法教材和某些专著先后翻译出版,借鉴苏联的刑法理论,结合我国司法实践提出的问题进行研究,发表了一些刑法学论文。1966年到1976年是我国刑法学的停滞时期,砸烂公检法是当时流行的口号,检察院被正式宣布撤销,法院和公安机关被军管,刑法学历史进入空白时期。1977年到2009年是中国刑法学的恢复和发展时期,我国第一部刑法典颁布,借鉴前苏联刑法学教科书出版了《刑法学》教材,截至2009年3月,国家对现行刑法进行了七次修订。他认为60年来中国刑法学研究取得了惊人的进步。主要表现在:学术研究的量与质的巨大飞跃;研究成果百花齐放;突破“左”的束缚,思想不断解放。“这一阶段,中国刑法学研究呈现出空前繁荣,当然还存在某些不足”,先生强调,“刑法总是历史的社会的产物”,现在应当努力构建以人为本的刑法理论,在刑法学中重视保障人权的研究,同时引入宽严相济刑事政策。“刑法学应该广泛研究各主要国家的刑法学体系,立足于中国国情,借鉴外国刑法学体系来完善和构建中国刑法学体系。最后还要加强对西方刑法理论的分析,一分为二看待其理论。”应当努力构建以人为本的刑法理论、科学开展刑法学体系的研究和加强对西方刑法理论的分析。

此外,会议期间

这是

先生在住院的最后日子里

刑法修正案(八)通过后,他首先关心的是《刑法学》统编教材的修改,迫不及待地与北京的

《百罪通论》是

中央电视台《大家》节目栏早在2010年初就安排了

2011年5月下旬,先生特地约我到病房,专门谈刑法学科队伍建设问题。他反复叮嘱我,学科队伍要后继有人,应当选留德才兼备且符合武大刑法学科特色发展的人才。他呕心沥血亲手创立的武大刑法学科,已成了其学术生命中的重要组成部分。

哲人其萎,风范永存!

(本文作者系武汉大学法学院教授、博士生导师)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222