山东图书馆学刊 2012 年第 4 期金武刚撰写《钟情于书 寄情于跋 ------从<著砚楼书跋>窥潘景郑先生的爱书之情》

山东图书馆学刊 2012 年第 4 期

钟情于书 寄情于跋

------从《著砚楼书跋》窥潘景郑先生的爱书之情

金武刚

(华东师范大学信息学系,上海 200241 ;北京大学信息管理 系,北京 100871)

[摘 要 ] 潘景郑先生是我国当代著名文献学家、版本目录学家。他在藏书、校书时所撰写的跋文,常常寓情于文、言志于字,别具风格。《著砚楼书跋》是其亲手汇集 的1930 —1956 年期间所撰写的几乎全部跋文,字里行间寓 寄着潘先生读书、校书、编书的态度与情感,除可用作“考镜源流、辨章学术”之外,还可作为我们了解与梳理潘先生爱书之情的特殊媒介。细细阅读《著砚楼书跋》,可以切身感受到潘先生的“得书之喜”、“读书之乐 ”、“散书之伤”、“亡书之痛”的深深爱书 之情 ,也可从中领悟到潘先生最终“捐书于公”义举背后的籍公藏以保存文化、籍公藏以传承文化的拳拳爱国之情。

[关键词] 潘景郑 《著砚楼书跋》 文献学家

[中图分类号 ] K825.41:G251.6 [文献标识码] A

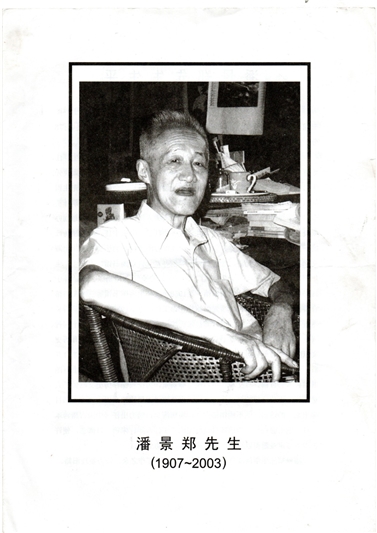

1.潘景郑先生其人

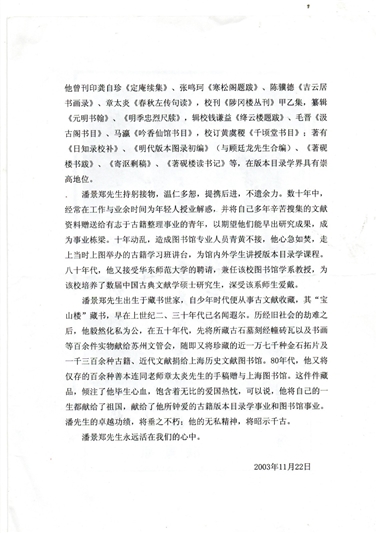

潘景郑,原名承弼,字良甫,号寄沤,别署益宀。清光绪三十三年 (1907 )8 月10 日生,江苏吴县(苏州)人。2003年11月15日凌晨于上海华东医院逝世,享年97岁。

潘景郑先生,自幼聪颖,好学不倦,喜读书、藏书、校书 、编书。少时曾从词学名家吴梅先生学词曲 ,后又向经学大师章太炎先生习训诂之学。常与老辈藏书家邓邦述、丁祖荫、宗耿吾、许博明等先生朝夕相处,研讨版本流略之学。自1922迄1936年15年期间,所积图书连同祖传竹山堂旧藏本4万卷 ,共多达30万卷,与其兄共贮宝山楼藏之。1935年章太炎先生在苏州创办章氏国学讲习会,潘景郑先生担任教席,并兼任《制言》杂志主编(从创刊到结束共六十三期,都由潘景郑先生具体负责)。同年又入考古学社 ,为该社第二期社员。章太炎先生去世以后,章夫人汤国梨率门生等在上海办太炎文学院,仍聘潘景郑先生任教,并兼教务主任、图书室主任。后因汪伪政府干预,文学院不得不停办。1939 年,为保存濒于散亡的历史文献,上海文化界知名人士张元济、叶景葵、顾廷龙诸先生创办私立合众图书馆,力邀潘景郑先生加盟 ,担任该馆干事并主司编目。1953年,合众图书馆捐献公家,并于 1955年改名为上海历史文献图书馆,至1958年又与上海图书馆等三家图书馆合并为新的上海图书馆。潘景郑先生始终在馆内工作,直到1988年退休,前后长达五十年。

潘景郑先生曾一手编成《海盐张氏涉园藏书目录》等各家专目l4种,《上海历史文献图书馆藏书目录》一至五编,创编《上海历史文献图书馆石刻分类目录》,并撰写了该馆藏书志初稿12册。参加了《中国丛书综录》编纂工作,又与瞿凤起先生编成上海图书馆善本书目稿。“文革”中,忍辱负重,勉力出任《中国古籍善本书目》编委会顾问,使许多版本鉴定难题得以解决。

潘景郑先生在治学工作之余,致力整理旧籍。曾刊印龚自珍《定庵续集》、张鸣珂《寒松阁题跋》、陈骥德《吉云居书画录》、章太炎《春秋左传句读》,校刊《陟冈楼丛刊》甲乙集 ,纂辑《元明书翰》《明季忠烈尺牍》,辑校钱谦益《绛云楼题跋》、毛晋《汲古阁书目》、马瀛《吟香仙馆书目》,校订黄虞稷《千顷堂书目》;著有《日知录校补》、《明代版本图录初编》(与顾廷龙先生合编 )、《著砚楼书跋》《寄沤剩稿 》等,在版本目录学界具有崇高地位。

2 跋与《著砚楼书跋》

跋,是一种文体,与序相对,是写在书后、文后的文字,通常是读书后的体会、考证、发掘,在文体上较序更随意一些。

明清之际,一些藏书家、校勘家、版本学家、考证学家、刻书家等,善于撰写跋文,在跋中记录书籍的版本年代、版式行款、书籍来源等,从中可以获知书籍的版式特征、创作意旨、内容体例、得失价值、递藏源流、存佚状况等。到清代时,逐渐形 成了藏书题跋 、读书题跋的氛围,出现了专门的题跋体 藏书志,如钱谦益的《绛云楼题跋》等。

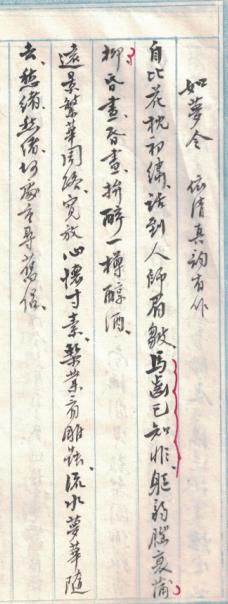

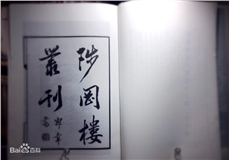

著砚楼,因所藏王著之砚而名之,是潘景郑先生藏书楼名。《著砚楼书跋》,是潘景郑先生亲手汇集的1930- - 1956年期间,他在藏书、校书时所记的几乎全部跋文,共计四百零三篇,由上海古典文学出版社于1957年出版发行。

潘景郑先生所写的跋文,承继了有清一代题跋体藏书志写作方法,短小精悍,言简意赅。对所藏之书、或经眼过手的重要书籍,在“考镜源流、辨章学术”的基础上,撰写跋文,以藉“存鸿泥”、“存翰墨因缘”、“俾后之读是书者,有所踪迹焉”。潘景郑先生的跋文,通常包括书籍书名、卷数、作者、版本、行款、版式、印章、内容提要、藏书流传、版本源流、序跋、残缺情况等内容。因此,仔细研读《著砚楼书跋》中的四百多篇跋文,可以获知原书的编撰体例、内容提要、刊刻年代与版本特征;可以为管窥原书撰写者的主张、成就、活动及履历交游提供途径;也为后世学者的相关研究,提供了重要可靠的史料、线索和参照。

除此之外,从《著砚楼书跋》中,我们还可以发现潘景郑先生对读书、校书、编书的态度与情感。在那些跋文中,潘景郑先生往往将个人对书的情感、或者由书而引发的感慨,寄诸于文字。特别是丁丑(1937)战事,抗日战争全面爆发,“故乡麇鹿 ”,潘景郑先生避祸于上海。目睹书籍散亡因战事日益严重,不仅前贤、友人的精心积藏书籍大量散佚,自家藏书,在仓皇奔命沪上时,“不遑盈箱溢箧之藏 ”,“迨收拾烬余,狼籍去半”。图书散亡无常,不由令人顿感世道沧桑,恍如隔世,恰似“东京梦华 ”。而此种种情感文字,在跋文中随处可见。

因此,潘景郑先生的跋文,寓情于文,言志于字,别具风格。《著砚楼书跋》,也为我们提供了了解与梳理潘景郑先生爱书之情的特殊媒介。

3 潘景郑先生的爱书之情

将《著砚楼书跋》中的403 篇跋文,按照每篇的撰写时间,以年份进行统计分布情况(参见表 1)。

表 1 《著砚楼 书跋》跋 文创作年代分布

由表1可以看到,《著砚楼书跋》中,将近 90%的跋文,是潘景郑先生在1940年之前撰写的。特别是1938—1939年期间,跋文撰写的数量接近总数的一半。这大概是1937年抗日战争全面爆发后,潘景郑先生避祸上海,“索居多暇,行箧流览,晨夕编摩,积稿为多”之故。

系统梳理403篇跋文,将近三十年间字里行间所透露出的,与书籍相关的、或由书籍引发的情感文字,放在一起进行汇总分析,串联成珠,也可以借此管窥潘景郑先生的爱书之情。

3.1 得书之喜

读书人,又是藏书家,在苦苦寻觅之际,有朝一日,终于获得梦寐以求的书籍,此中之乐,非局外人所能意会。《著砚楼书跋》中,记载有得书之时的喜悦之情,比比皆是,乃至有累计数月的狂喜之态。如《说文古本考》刊成于光绪甲申,但流传不广。四十年来,研究许慎的学者视此书 “珍为球璧”。己巳(1930 )冬日,潘景郑先生写道:“今春与伯兄辑印先世遗集,因检理故板,得此狂喜??”经过多方校订之后,决心将来刊印出来,“以垂不朽”。

早年致力于《玉篇》,曾“汇校各本,并掇拾群籍所引,录取成帙”。在读杨星吾(杨守敬 )《日本访书志》时,知道有《万象名义》一书 ,但一直寻求未果。甲戌(1934 )二月六日,潘景郑先生写道 :“窃意天壤间尚有是书,足以佐证《玉篇》,则古本虽亡,犹未亡也。比岁以来,求之市肆不可得,求之故家藏书者不可得,求之各省之所谓图书馆者犹不可得,中心惘惘,意此书未得,则向之所欲董而理者,其部首且不可正,何去治为? 比季孺叔祖临舍,见余所藏日本钞《字镜》,因言笈中贮有钞本《万象名义》一书,亦杨氏旧藏,其体例与《字镜》相类。闻而狂喜,因乞假归移录,叔祖慨然见付,求之千百里而未得者,一旦获之于咫尺之间,岂冥冥中怜其求书之苦心,有以成其宿愿乎?”

孟阳的文章,“今人得其寸缣尺楮,珍如球璧;文字之业,鲜有称道及者。”戊寅 (1938 )后七月十九日,潘景郑先生写道:“所谓 《耦耕堂存稿》者,只闻其名,未观其书,十余年来,用是耿耿!甲戌秋,吾族香雪草堂藏书不守,流在市廛,伯兄与余斥千数百金,先后收得数十种,而《四先生集》及《耦耕堂存稿》亦在其中。十年结辖,一旦豁然,心开目朗,为之狂喜者累月!”

再如,俞理初先生的《癸巳剩稿》及《存稿》,时人传诵已久。庚辰 (1940 )二月初七日,潘景郑先生写道:“余耳闻其书久矣,窃思艺风书散未久,当在人间,及阅《群碧书目》,知有其书,思假读,卒未果。今正群碧书散,遂获其书,展卷有艺风藏印,向所梦寐,一时获之,其快幸为何如耶 !”

3.2 读书之乐

喜爱藏书者,必喜读书也。读书之乐,乐在其中。潘景郑先生自幼喜读书,未尝有他嗜而分心。在《著砚楼书跋》中,亦有多处记载读书之时的快乐之情,特别是读到好书时,恰如身临其境、消愁解乏,乃至眉开眼笑、豁然开朗之态。

明嘉靖时,广陵桑乔撰有《庐山纪事》十二卷,“全书于采摭群籍,具存其名,源源本本,有条不紊。首卷通志山纪、品汇、隐逸、仙释、杂志、灾祥、怪异、艺文等八事。次卷总论山势道路。其第三卷至十一二卷,则自全山南北区划山界,分识胜迹,使读者了如指掌,其详周较旧志,盖不可以道里计矣!”潘景郑先生写道:“丙子 (1936 )长夏,假友人藏本,展读一过,恍如身历岩壑间,襟怀为之一爽,山水移人,洵不虚言 !”

抗战全面爆发后,潘景郑先生避乱旅居沪上,而书箧蒙尘故里,命运多舛,又值生活窘迫,工作无着,故忧心忡忡,叹人世沧桑。在此环境下,适当地阅读一些清新之作,排遣 内心烦闷,也算是一种自我调节方法吧。因此,在读《唐诗又玄集》时,他写道:“己卯(1939 )正月二十二日,宿雨初霁,窗明几净,索箧中出此册,琅诵一过,旅愁顿销十斛矣!”

在读宗子岱先生《尔雅注》时,看到“谨案斯稿,每条首列郭注,次邢疏,次邵注,次郝注,次列各家诂训之说”,并且宗先生“亦闲有发明,别为按语于眉端,或着简后”。己卯(1939 )三月二十八日,潘景郑先生写道:“审丈斯注,汇订前儒之说而折衷之,旁证曲引,务使会通其义,而又不埋没前说,集解之业,尤当无愧。惜功业未竟,遽而淹化,不获与邵、郝并垂宏业,为可悲夫! 全书经丈手笔,神采奕奕,读之恍亲砚席而挹麈教也。”

丁丑 (1937 )岁,潘景郑先生从事《日知录补校》整理工作,罗致各本,勘其同异。得知有符山堂原刻八卷之本,但未有机会获得。后来“偶于市肆获观斯帙,为之狂喜,廿载攀萦,一旦欣遇,翰墨因缘,又岂偶然哉!”,潘景郑先生写道:“余服膺斯书,逾二十年。幸遇合之有缘,开函庄诵,不禁为之心开目朗焉。率真书数语,以志快事。一九五五年九月。”

3.3 散书之伤

人世沧桑,书聚书散无常。书散之时,亦是收书、藏书之机。然收书、藏书、校书之际,目睹先贤点校遗泽,散之于市廛,能不感伤乎? 尤其是曾经的忘年交,乡贤书箧之珍藏,颠沛流离,甚至遭遇论斤之厄,洁光片羽,难觅踪迹,岂非世道沧桑、东京梦华矣!

戊寅(1938)腊月八日,潘景郑先生在撰写《钞本竹崦盒金石目录》跋文时,写道:“(赵)晋斋,一穷陋士耳。侧身公卿间,以金石为之业,取干时贤,终其身于蠹纸尘封中,劳精疲神,无以著述名世,区区一目之传,藉存毕生精力所聚,读其书抑悲其志矣!此册为绿格旧钞,版心下有篆文‘郎亭写本’四字,则乡先辈汪柳门先生所录。郎亭,汪先生之别墅也。郎亭藏金石图籍至富,身后斥售殆尽,且无一目之传,视晋斋者更可悲矣!”

《怡府书 目》,目中所录,多宋元秘籍,怡府所藏之书为世所罕见者甚多。百余年后其书始散落人间。庚辰(1940 )三月七日,潘景郑先生在撰写《怡府书目》跋文时,写道:“怡府书散,迄今未及百年,而得者亦俱付烟云,聚散无常,令人慨叹!”

壬午( 1942 )正月十九日,潘景郑先生在撰写《残元本诗传通释》跋文时,写道 :“顷阅肆见此残册,为南陵徐氏故物,积余丈手识别纸云:‘存卷一,及卷四至十一,卷十九至二十,共十一卷。四册。’今所见只此一册,余帙未知流落何所矣? 书面尚是原装包背式,刷印虽不甚精,而麻沙面目具在。书签题字,犹是明人手笔。书友索值三元,余如数应之。第念积学斋藏笈频年流散,几无一存。犹忆十年前获谒积余丈,谬引忘年之交,赏析奇秘,历历如在目前;曾几何时,世变沧桑,丈墓已拱,余亦冉冉老矣。抚展遗泽,诚不胜山阳邻笛之感 !”乙酉 (1945 )三月,潘景郑先生在撰写《双沤居藏书 目初编》跋文时,写道:“今所传《群碧楼书目》,为(正周邓)丈晚年手订,后来增益本甚伙,其通行本悉皆删落不入目中。丈身后遗书散入沪市,余皆见之。善本仅叶丈揆实所得十余种,藏合众图书馆,时得摩挲流览,恍亲砚席耳。斯目幸收置笈中,偶一展对,恍如二十年前坐群碧楼中,挥麈谈燕之乐,渺同隔世。缅怀聚散无常,益增山阳邻笛之感 !”

3.4 亡书之痛

丁丑 (1937 )战事,殃及池鱼。潘景郑先生与其兄被迫仓皇避于沪上。而多年辛苦收集积累而成的30多万册图书,因战火而亡失大半。其亡书之痛,无以复加。

《著砚楼书跋》中的跋文,有一半左右是戊寅(1938)、己卯 (1939 ),潘景郑先生初抵沪上、旅居上海期间所撰。读其跋文,恨战祸、叹书亡之语,比比皆是。尤其是戊寅年所写跋文,几乎每跋都会直接或间接引发对自藏之书石散亡的感慨。

戊寅(1938)四月四日,潘景郑先生在撰写《钞本梁溪词选》跋文时,哀叹道:“吾吴词人,自乾、嘉以来,迈轶梁溪,惜词征之业,至今乏人。予有志斯事 ,掇拾略具,横罹兵祸,旧稿丛残,不复可理,息影沪滨,万念俱灰,灯窗抚卷,为之流涕 !”

戊寅(1938 )四月十日,潘景郑先生在撰写《吴意斋手校陕西碑目》跋文时,再叹道:“抗战以来,伏居沪上,右欢销尽,家藏墨本,束置高阁,鼠啮虫食,不遑恤矣。抚此卷帙,能无流涕!”

戊寅(1938 )端午节前二日,潘景郑先生在撰写《彭尺木未刻稿》跋文时,又触景生情,叹道:“此册余于丙子夏得诸孙氏后人,重其为乡贤遗着,抑未经传刻耶? 余有志搜辑乡邑文献,拟假时日,勒为一编。骤经兵祸,楹书散失太半,锋镝余生,奔命沪上,衣食不遑,旧业重理,偿愿无时,重观此册,不禁泫然 !”

戊寅(1938)后七月二十二日,潘景郑先生在撰写《旧钞本宋人小集》跋文时,不由得感慨道:“丧乱余生,百事俱废,纂述之志,知复何时,抚兹缥帙,不禁怃然。”

戊寅 (1938 )后七月二十五日,潘景郑先生在撰写《钞本南北朝存石目》跋文时,感慨道:“不佞耽嗜石墨,十年所聚,及二万品;今此编所载,具藏箧中,遭世多故,狼籍箧衍,烬余无几,展对兹帙,有余痛焉 !”

戊寅(1938 )八月二十六日,潘景郑先生在撰写《明嘉靖晋藩本元文类》跋文时,又发“丧乱余生,百事颓废,丹铅之业,未知何日可尝耳”之慨。

藏书家对书之亡的哀痛之情,几乎无以复加,在戊寅(1938 )之后的跋文中,也都有所体现。那么如何保护好藏书,实现文化传承,这是每个藏书家,特别是经历战乱的读书人所必须思考的问题。癸未(1943)小除夕,潘景郑先生在撰写自家家谱《大阜潘氏支谱》跋文时,写道:“此书为第四次修辑之本,眉端犹有先人遗笔,迭更丧乱,行笈携随,未致散失。旧修各本,二十年前悉以罗致,一皆奔藏家乡。比岁旅食沪上,不暇顾及故居,家中长物,悉被论斤称担,荡然无存。此书之成,与余齐年,环顾沧桑,冉冉将老,缅怀终岁饥驱,焉能长护斯籍耶? 残岁检笈得之,亟捐藏合众图书馆,俾异日犹可踪迹焉。”

亡书之痛,再加上自身供职于图书馆的经历,可能由此导致了潘景郑先生藏书观念的变化,萌发了将私藏捐至公藏的想法。

4 结语 :捐书于公

作为读书之人,终身与书相伴,以书为业,潘景郑先生与书籍有着极深厚的感情。因爱之深,亦即对散书、亡书之因恨之切。多年来,不仅看到前贤的书聚书散,也亲身体验到了自家藏书的书聚书散。特别因抗战的战火波及,“离乱八年”,近三十万的藏书,“俯拾无余”。解放后,又因种种运动的推进,文化经籍的灭顶之厄,已露前兆。

故此,在1950年代,潘景郑先生先将所藏古石墓刻经幢砖瓦以及书画等百余件实物献给苏州文管会,随即又将珍藏的近1700种金石拓片及1300余种古籍、近代文献捐给上海历史文献图书馆。

捐书于公之举,理应是潘景郑先生洞悉人世,勘破世道沧桑,深知仅靠一己之力难以为继。与其坐等其被毁于旦夕,不如捐之国家,以公藏存文化保存之望。

文革之后,潘景郑先生又不顾年事已高,竭力为图书馆内外学生讲授版本目录学课程,为华东师大培养了数届中国古典文献学硕士研究生。1980年代,潘景郑先生又将仅存韵百余种善本连同老师章太炎的手稿赠与上海图书馆。这理应是看到改革开放所带来的文化事业的欣欣向荣,文化传承理应可待。故捐书于公之举,旨在籍公藏为平台,以图广为流布,永传文化之望 。

《著砚楼书跋》,字里行间,潘景郑先生爱书之情 ,犹然可见矣!

(壬辰闰四月廿一 日于燕园图书馆)

作者简介:金武刚,1973年生,华东师范大学经济与管理学部工商管理学院信息管理系教授。研究方向为公共文化研究,图书馆法治研究,信息资源管理,兼任国家文化和旅游公共服务专家委员会委员、上海市图书馆学会学术研究委员会主任、中国文化馆协会理论研究专委会秘书长、《大学图书馆学报》《图书馆建设》等期刊编委。出版书籍有《贫困地区公共阅读研究》《公共文化政策法规解读》等。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222