《图书馆杂志》•文史天地•2004年第2期王世伟撰写《潘景郑先生之读书与校书生涯》

《图书馆杂志》·文史天地·2004年第2期

潘景郑先生之读书与校书生涯

王世伟

(上海图书馆上海科技情报研究所 上海200031)

文 摘 文章介绍了著名版本目录学家潘景郑先生的学术生涯,分别以读书、抄书、校书、鉴书、考书、评书进行了评述。

关键词 潘景郑古籍版本目录读书 古籍校勘古籍鉴定藏书

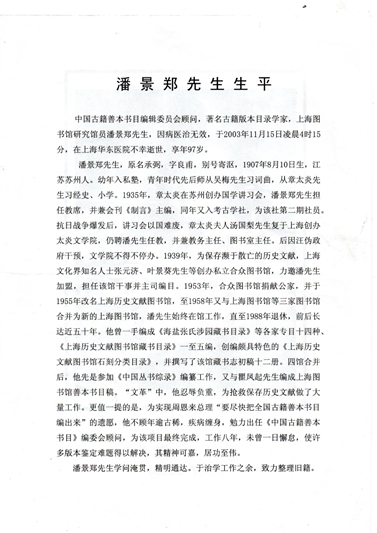

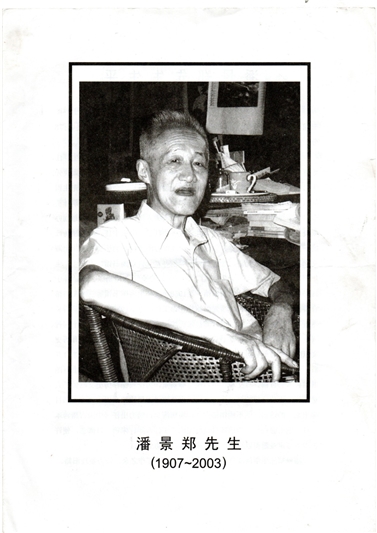

潘景郑先生(1907—2003,原名承弼,字良甫,号寄沤)于2003年11月15日凌晨在上海的华东医院逝世,而此前的十天,即2003年的11月5日,著名文献学家胡道静也在上海的华东医院病故。2004年1月6日.南京图书馆古籍专家潘天桢接着不幸去世,使人感到一代版本目录学大师的陨落和故去。潘景郏先生一生为他人写过无数的对联,应潘先生之女潘家都姐之求,我请华东师范大学古籍研究所刘永翔先生为潘先生的遗体告别仪式写了挽联:“家法受余杭志在缥缃学深金石生魏渊默自甘四海宁知万卷书中藏此老;门风绍滂喜胸罗流略腹蕴珠玑柱下勋老永忆九旬长往千古席。”我也在遗体告别仪式上向先生敬送了挽联:“藏书购书读书校书编书献书以书为伴九七载;版本日录金石小学词曲书法承师相继千古存。”近读先生的《著砚楼读书记》(辽宁教育出版社2002年7月),为先生以书相伴九七载的读书校书生涯所感动,也为先生胸罗流略通四部的大师功力所折服。先生在藏书学问世家环境的熏陶和影响下.在藏书、聚书、收书、购书、修书的基础上,以读书、抄书、校书、鉴书、考书和评书为己任,为我们树立了静坐读书的学者典范,留下了难得的比勘异同的校书成果、鉴书经验和评书识见。

一、读书

潘先生的读书,是一种爱好与旨趣,是一种追求与使命,也是一种闲庭信步式的福分,从而达到了常人难以达到的一种不为功利所驱使的“静坐读书”的崇高境界。他生前将“无事此静坐,有福方读书”的对联悬挂于床头之上,正是潘先生读书情趣的集中反映。

1923年至1933年的十年间,潘景郑先生先后师从曲学大师吴梅问词曲.从国学大师章太炎问小学,后又从江南曲圣俞粟庐学曲艺,其间可谓坐冷十年板凳,博览万卷文献。从读书的内容而言,虽然潘先生更加爱好小学金石,但于四部之书,也均有所涉略。从读书的时间而言,潘先生可以说无一天不读书,无论是春夏秋冬,还是节庆假日,都以读书为乐。如读明版《韩诗外传》时为“宿雨初霁,晴窗展玩”,读华亭王氏手校本《大戴礼记》为“雨窗”时,读方恒临张皋文校本《汉书》为夜晚“灯下”时,读《释名疏证》校本时为“冬至”日,读惠校《说文解字》时为“元宵”节,读周氏勉熹堂抄本《庄氏史案本末》为灯下挥汗展读并记识语,读赵能静阅本《梦溪笔谈》为“晨起手披一过”。

潘先生一生藏书和购书甚丰,但他不是仅仅藏于箧笥或列于插架,而是不时检出展读或购藏携归即读,以满足自己的求知欲望和学术抱负。如顾祖禹《占今方舆书目》有丁初我传录之本,潘先生曾“以贱值得之吴市者。乙卯新正月九日宿雨初霁,晴窗无事,于箧中得此帙,涉览一过,略识数语于后”。

有些书潘先生自己虽然没有收藏,但一旦知道所在.他便设法借阅,甚至请人寄来一读。如1936年潘先生于书商处见孙渊如手校《水经注》,时书贾索值千金,潘先生“度力不能得,假读三日而归之”。又如1939年7月,当时的“文学山房主人走告新收康熙刻本《乌台诗案》一册,为秀野草堂旧物,予心知为马刻,即属寄来一读。顷主人如约邮到兹帙.展卷则马跋赫然前列”。

读书成为潘先生学术生涯的最重要组成部分,也为先生带柬无穷的乐趣和情致。如凄明天一阁抄本(粛皇外史》正值夏季,然此传仅有抄本流存于世,而天一阁蓝格抄本又为传世抄本第一,故“长夏假读奇书,俗虑顿消矣”。

二、抄书

在读书人中间有买书不如借书、借书不如抄书之说。潘先生承续祖上藏书,再加上自己数十年的聚书购书的收藏,藏书曾多达三十万卷:然先生并不知足,凡在友朋处或书贾处见到有价值的图书版本,均设法借归抄写或将书中校语抄录于自家藏书上。

潘先生早岁曾读杨守敬《日本访书志》,知有《万象名义》一书,“窃意天壤间尚有是书,足以佐证《玉篇》,则古本虽亡,犹未亡也。比岁以来,求之市肆不可得,求之故家藏书者不可得,求之各省之所谓图书馆者犹不可得。”后日本学者吉川、长泽规矩也等来访.问及此书,谓原本藏于日本某寺,但也无以见原书。1931年夏,潘先生之“季孺叔祖临舍,见余所藏日本抄《字镜》,因言笈中贮有抄本《万象名义》一书。亦杨氏旧藏,其体例与《字镜》相类。阐而狂喜,因乞假归迻录,叔祖慨然见付。”“携归,竭旬日之力,手自迻录,值春寒薄人,当漏夜篝灯,纂录为苦,闺人又拙于为书.未能相助也,潜归告我外舅,冀乞昆季助为缮录。外舅知予孱弱,恐积劳致疾,因诿言觅胥代写.取去一册,手录数日而毕,予实不知也。”于此可见潘先生求书抄书之勤。

对于一些善本中的批校.潘先生则设法于予以抄录。如李氏易传校本,“余曩岁于友人处,见惠松崖先生校汲古阁《李氏易传》数册,朱墨殆遍。惜残存一至七卷,因假归,取卢氏雅雨堂本勘读。卢本多所改正,已不如汲古本之谬。然间有校语,议论颇精,不忍割弃,因移录于庐本上。”

有些版本为海内秘籍,潘先生则思抄录副本,以广流传。如《扬州府志》,潘先生所藏有雍正尹会一纂本、嘉庆姚文田纂本、同治吴瑞书纂本,而万历三十三年杨洵纂修本二十七卷则未有收藏,其书具有筚路蓝褛之功。潘先生认为,“此本藏家为少,余从友人处節读一过.思欲缮录副本,而苦其卷帙浩繁,爱手录其序目,藏诸箧中,并摘其大体,而为之跋”。

不仅如此,潘先生后又将书估所示海宁陈仲鱼手校卢本《易传》补于惠校本之上,并题其书名为《惠陈二先生合校本》,使两校本珠联璧合,潘先生则将这种独特的抄书方法“用以自慰”。

潘先生不仅自己抄书,也发动自己的子女加入抄书的行列。如“《三松堂书目》二册,季孺叔祖于烬余中检得携申,乞假缮录,以存鸿爪。······此《目》假来后,即命长次两儿以课余为我缮录副本。时长儿年十三,次年十二,下笔虽不工致,尚少鲁鱼之讹。录成,藏诸筐衍,亦乱离中一佳话也”。

三、校书

先生读书,凡版本相异者、前人批校者,均比勘一过,或临校语于别本之上.或录校记于读书记中,或题识语于筒末。以校书于读书之中,并乐此不疲。

潘先生曾问小学于章太炎师,故于《说文》之学.情有独钟。潘先生谓:“予弱冠治《说文》,有志搜罗各家订许之书,遇一书而有数刻者。无不兼采并蓄。每得一刻,校其异同,朱墨杂陈,不以为苦。”又谓:“弼弱冠从事训诂之学,每讶《玉篇》一书其部首与《说文》迥不相类,窃意野王去汉未远,且所引《三苍》诸书网罗赅备,不虚舛误若是。及读古本《玉篇》,核其部居,与《说文》不相差违,于是知古本之可贵,而宋以后纷纷传刻,等于覆瓿矣。”

一些书本困书价太贵,不能购藏,潘先生则借以校勘。如元刊巾箱本《尔雅》单注,因书商索价甚巨,度不能得,潘先生“因假归破半昼之功,以涵芬楼影印宋本略勘一过,并临其校语于影印本上;间有元本讹而宋本不讹者,录存其旧,以见真面”。“诸如此类,不下数十处.盖宋本与《释文》为合,而元刻已多改易,滋惑后学耳”。此书校毕,潘先生发出了“善本过眼,真如云烟”的感慨。

校勘多重宋元旧本,然潘先生也不同于一些藏书家专癖宋本的陋习。如残宋本《国语》尚存卷一至卷九,潘先生曾取涵芬楼影印之嘉靖金李本对校。金李本世称覆宋佳椠,一经重勘,鲁鱼满目,即以区区残帙,已当干金之重。“其残宋本旧讹者,则附注于下,以存其真,亦不专以庇宋为陋习耳”。潘先生校勘此书,“随校随辍,历时几一月而竣,所校亦止三之一耳”。于此可见校书之不易。

《类篇》流传至今,尚不见宋刻本存世,而仅有毛氏汲古阁影宋抄本存世,经藏朱氏结一庐,后归上海图书馆保存,所谓“精摹精工,与宋刻不爽毫黍”,潘先生即将此影宋抄本与当时通行本清康熙间曹寅刻《楝亭五种》本互校,多有抄本是而刻本误者,“此外点划之微异,更不胜偻数”,可证曹刻之失。潘先生阐述古堂影宋抄本《集韵》与汲古阁影宋抄本《类篇》同时重付墨版,十分高兴,谓“台垂艺林,堪称双壁”。

对于殿本《史记》,潘先生认为其经馆臣之臆改而未可尽信,“自涵芬楼影印庆元建安黄善夫一本,补苴是正,而殿本之陋妄曾昭揭后世”。自移居上海后,潘先生用家藏明正德九年慎独斋覆中统本与书市觅得清殿本比校勘读,每天校读一卷,从1938年元月初三至1939年二月十三曰,终一年有余,始校一过,“凡补夺文数十条,讹异数百事,其正德之显然谬误者则屏而弗录.其两可者则附识眉上,以待续证。”

世称清代书局本多经校勘,多有善书。然也不尽然。如潘先生曾经校勘的淮南书局水《隋书》,即以世称最多讹字的汲古阁本以校局本,仅以其中的《经籍志》为例.便是鱼鲁豕亥、卷数差别、字句岐异,殆不胜举。潘先生“校读月余,始得竣事,然所校非全帙,暇时当据涵芬楼影印大德本重为勘定.以资佐证焉”。

四、鉴书

顾廷龙师曾谓,整理占籍要具备辨识字体的基本功,如尺牍、稿抄校本等都需要识字,是哪位学者的笔迹.具有什么样的风格和特征.如惠松崖手校《郑氏周易》,潘先生谓:“审其笔迹,犹出松崖先生之手。”对于残元本《诗传通释》,潘先生谓其“书面尚是原装包背式,刷印虽不甚精,而麻沙面目具在。书签题字,犹是明人手笔”。又如1942年5月潘先生经过来青阁书肆.偶从架上抽得包世荣手校《毛诗故训传》,潘先生即据此书字体笔迹鉴定为包氏手校本,而“贾人不知为何人所校,漫索价二十元.如数应之。’’而陈仲鱼手校本陶介立之《五代史补》五卷附王元之《五代史阙文》一卷.其中有陈仲魚临顾抱冲、臧在东二先生校记,而仲魚先生间亦自识案语。而书中无印记署款,贾人遂复不能居奇。潘先生“既审其为仲鱼先生校本,亟收诸箧笥,盖得兹一帙,不啻亲三先生几砚焉”。

藏书家多重宋本,或著录为北宋本,然存世北宋本屈指可数,北宋本之著录多不可信。潘先生于此也有所鉴定。其谓:“尝考《国志》,北宋本著录有二:为黄氏士礼居藏咸平刊《吴志》单行本三十卷,后归皕宋楼,今流入日本静嘉堂文库者是也。避讳至‘恒’字,似为南渡重刻之本。一为张氏爱日精庐藏北宋残本二十二卷,今归南海潘氏宝礼堂,避讳至‘构’字,则亦非北宋雕椠。世传北宋两本,均不足信。”

在宋版中,虽同时宋刻,“然印本先后,实有霄壤之别,犹诸宋本各史,至明季扰未毁版,所谓邋遢本者,其声价与初印本,为何如哉?”潘先生所校之石湖宋刻《吴郡志》就是这样的例子。书商曾携此书之宋版全帙见示,潘先生鉴别之后,认为其与吴兴张凡所藏宋版“行款俱合,惟纸敝墨黯,字体漫漶已甚,审为宋刊明印之本,纸墨可辨,不知绍定距元未久.安有漫漶若是,如其然也,则明印当复何如耶!断代论纸,直是一孔之见矣。余曾校录宋宾王校本《吴都文粹》及此志,知宋刻之未必尽善,而后米勘补之本,是正反多”。可见,潘先生既重视宋版的学术价值,但也实事求是,具体情况具体分析.并不唯宋版是尊。

除宋元本外,潘先生所见之明本甚多。对于明本优劣,潘先生时有评述。如《韩诗外传》,流传以明嘉靖年间通津草堂本为善本,此后不久,即为沈与文挖补,据为己刻,井政“通津草堂”为“野竹斋”。潘先生批评谓“此明人刻书陋习,固无足怪,坊贾往往视为两刻,以眩藏家。传闻如丁松生犹误以通津堂属之沈氏.宜浅肤之上更混淆莫辨矣”。

书商或将明本充宋本,如潘先生所藏明初黑口本《埤雅》“字体古雅,犹不失宋元意味,惟纸质粗敝,致卷墨不润,刷印未得清朗耳。自来藏家著录之本,无有出其右者。书贾射利,往往取是本充元椠,藏家偶为所惑,沿谬入录,不免为所诬矣。此本后有毛子晋氏藏印二,审是伪作,当亦贾人伎俩而已。小值识者一哂也。”

书商又或将明本充元本。如明正德慎独斋覆元中统本《史记》中“明人序跋均经割裂,知是坊贾取充元椠者。惟卷十八《汉高功臣年表》后,有正德九年夏五月慎独斋刊行木记一行,当是劖剜末尽之痕.赖此得其线索矣”。

鉴定古籍版本,多据以观风望气之目验的积累,看得多了,也就熟了。在书籍收藏聚散的数十年中,潘先生积累了鉴别古籍版本的丰富经验和独到眼光。这些经验之谈,成为鉴别版本的很好的例子。如三朝本《宋书》潘先生题记曰:“以余所见,凡版心上下互记字数及避宋讳者,犹是宋时补修之叶。其版心上方或记字数或不记者,当是元明递修之叶,其弘治嘉靖两朝补修者,则俱镌明年月上方,昭然可睹也。”潘先生还认为,三朝递修之本,虽然不足为世所重,但可据以了解宋以下版本递修的痕迹,而刻书之精粗,款式之变更,也可以作为研究雕牍印刷发展的史料。而三朝递修本中的宋元明版的分别,也自有其中的不同。如宋刻元明递修本《隋书》,潘先牛谓:“宋、元刻左右双栏,细黑口,版心上记字数,鱼尾下记‘《隋书》几卷’、‘志几’、‘列传几’,左栏外标篇名;明补版款式同,版心上不记字数.栏外亦不标篇名。宋刻遇‘晋王广’,‘广’字俱改作‘讳’,又‘桓’、‘恒’、‘贞’字等俱缺末笔,字体疏朗,间有漫漶;元刻遇宋讳不避,而字体挺劲;明刻界栏不整,而笔画草率,与南监本体意相类,望而可辨焉。”又如明版芙蓉泉书屋本《韩诗外传》前有嘉靖己亥历下薛来一序,而潘先生所批之本“薛序已佚,全书经贾人染色,以免宋椠,致纸敝不易触手”。这些,均为难得的经验之谈。

五、考书

潘先生在读书中承乾嘉遗风、多所考据。明版本源流,叙藏书聚散。然治学严谨,不知盖阙,存疑以待后之学者。同时也以考据的成果惠及后之读者。

如《尔雅》单注本甚多,潘先生考镜源流,谓:“单注本以黎氏所覆影宋蜀大字本为最古,次则元雪窗书院本及明嘉靖吴元恭刊本,并称精善。两本互有胜处,宜顾涧墼、臧庸章先生据以重雕。今则顾,臧两本已为难得,遑论元、明两刻耶。又有明景泰七年和阳马谅刊本三卷。流传未广;嘉靖乙酉张景华补刊印行,据为已有,后米藏家多别马、张为两本.讹矣!”则短短数语,将《尔雅》单注版本优劣与流传之脉交待清楚。

又如明南监刊(史记》凡四本,潘先生一一道来:“日嘉靖张邦奇本;曰万历余有丁小字本;曰万历冯梦祯本。万历本递有修补,不为世重;惟嘉靖本据宋椠校刊,犹不失古意,差足为藏家所珍弆耳。”

对于一些书籍流传著录中的错误,潘先生则以充分的史料加以考证,以还其本来面目。如明本《仕学规范》,学者或据为宋刻.或经书商剜改,改书名为《世学轨范》。潘先生认为,“实则两本俱是明刻,同出一源。兹据三证以明之:全书文字,遇宋讳无阙避,一也;标识句读,明人之陋习,宋椠所仅见.二也;书中每称一本作某者,淳熙原本,无须别据,三也;至其字划结构,板滞无生气,识者自可领会之。”

潘先生于学术多所追求,此于读书记中或有表达。如程东冶著有《说文引经考》,而吴玉搢、陈瑑都从事这一专题的研究,两人互有短长。潘先生则“尝欲并取吴、陈之业,参订异同,汇为一帙.俾渎经者因是以求许书,庶不为宋元曲说所惑耳”。对于《玉篇》,先生也有所抱负,其谓:“窃不自揆,思欲集群书所引《玉篇》其义训与今本不合者,辑其异同,正其否是,董而理之,以成一家之言”。清严修能精治目录版本之学,当年潘先生见“藏家得先生遗书,每见先生跋语.考核精审,惜无有为之衷辑成帙者。余颇欲掇拾其书跋别为一编,尘事杂沓,卒卒未果”。后见小绿天孙氏书散,其中有孙氏手辑之《悔庵书后》,且多为严氏集中所未收录者。于是,潘先生“安得奋吾余力,为之传布,以成孙氏未竞之业,是亦艺林之快事”

六、评书

潘先生在读书校书的同时.多有读书的体会,或明前人之要,或正前人之误,或补前人之缺。如潘先生曾于书市购得残宋本林尧叟《春秋终传左氏传旬解》一册,存六十九、七十两卷。而朱彝尊“《经义考》著录《春秋左传句解》四十卷,殆未见林注原本,致误卷数次弟耳”。又如钱竹汀手校旧抄本《郑氏遗书》四种,其中或有钱氏校浯,潘先生读后谓钱氏校语“非深造如先生不能言”,“虽蜜寥无几,要之一鳞半爪,含英醉咀华,俱足珍视耳”。

潘先生研究文献,多以目录版本考证比勘。如《治河通考》十卷,有明嘉靖原刻,而《四库全书总目》仅在存目中收录了明崇祯重刻本,检各家藏书目,也未及著录。据此,潘先生认为嘉靖原刻当“至足珍视矣”。对于一些文献学家所著书目未睹原书而疏于考证,潘先生也提出了批评。如明嘉靖本《会稽三赋》,潘先生指出:“此书后附大吉所著《远期篇》一首,此其附骥之私可见矣。按《吕郘亭知见传本书目》及邵氏《四库简明标注》,并载逢吉删往为四卷之本,览今实未分卷,二家又不言后附《远期篇》,盖亦未睹原帙耳。得此亦足以正前贤之讹矣。”

书籍流传,有其内容、著者、环境、保存、印刷等项必然因素,但也或有偶然的现象,潘先生于读书评论之间,于此多所感慨。如清江子兰《说文解字音韵》稿本“实发端于段氏,其用力之深,当不在《段注》下。《段注》流布海内,属经摹刻,而先生此书,仅得见于《经解》中,岂亦有幸有不幸与欤!”。对于张巽夫所校《五代史补》,潘先生也有同感。张巽夫名绍仁,与著名版本学家黄丕烈同时.当世称张氏校书为“心到、眼到、手到,在朋友中无出其右者。世徒重黄校,而不及张,人事显湮.亦有幸有不幸耳”。顾广圻为清代著名校勘学家,然顾氏“奔走一生,为人校刻,升斗之谋,汲汲遑遑。其校刻之书虽举世共珍,而切己之学,不获一二以传。其视同时诸贤,各有专业以名世者,为何如耶?”潘先生认为,虽世人以校勘之业尊重顾广圻,但他却独独悲叹顾广圻由于校勘而未能尽其所学。因此,他对于顾广圻的题跋更为看重和珍视。

潘先生读书,时有创获,多所识见。如读吴侃叔之《群经字考》,谓“吾以是知考释之业先在明经,未有不读经而能通达古谊者”。对于版本考证,潘先生认为需要罗列群本,则真伪始辨。“盖实验为真,空言无以取胜耳“。对于《铁纲珊瑚一书中的《书品》和《画品》,潘先生以为其中“所录宋元名贤佚文诗词为多,足资后人辑佚之助,不独以激赏艺苑也”。对于王文恪所著明本《震泽长语》.潘先生认为其“好出新意,强作解事,犹不脱明儒陋习。其言经传,能尊汉儒之名而不能举其真理;论食货,而妄说迂腐不合之井田;至论音韵、字学,知梵音而不别古韵,又笃信郑樵、周伯琦、赵?谦等之陋说,以此训古,古可得乎?是皆未足以昭垂后世者也。”

以上所述,仅是潘先生读书校书生涯的学海抬贝,但我们可据此了解潘先生渎书的情趣、校书的精神、学术的追求和严谨的治学态度,它应该成为图书馆界古籍整理工作的宝贵财富,也应该成为我们后学的典范。

参考文献

l潘景郑著砚楼读书记 (沈阳)辽宁教育出版社,2002

2陈先行藏书捐书治书—记上海图书馆研究馆员潘景郑

《图书馆杂志》1999理论学术年刊,301—310

3蒋壁煜 版本学家如何读书——《著砚楼读书记》评介

《文汇读书周报》2002—12—20(3)

4王世伟 以书相伴九七载

《新民晚报》2003--12—29(22)

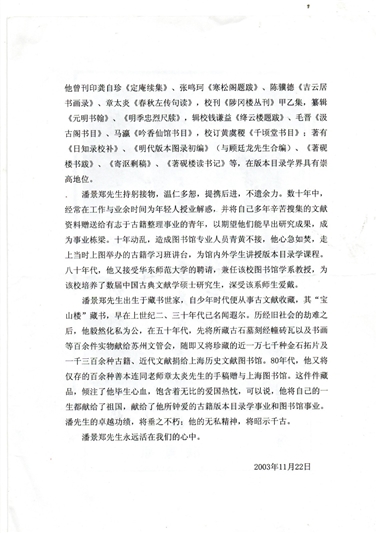

作者简介

王世伟,男,1954年生于上海,浙江镇海人。1982年华东师范大学中文系本科毕业,1985年华东师范大学图书馆学系中国古典文献专业研究生毕业。1985年至1995年在华东师范大学图书馆学系任教,并先后晋升为助教、讲师、副教授、教授。1995年10月调任上海图书馆上海科学技术情报研究所工作。2010年8月调任上海社科院信息研究所所长。现主要社会兼职有:中国图书馆学会学术委员会副主任、中国图书馆学会用户研究与服务专业委员会主任、全国图书馆标准化技术委员会副主任、全国文化行业专家资源库成员、上海图书馆学会理事长、国际图联大都市图书馆委员会常委、上海海峡两岸学术文化交流促进会副理事长兼秘书长、上海市文管会委员。

著有《图书馆学文献学论丛》、《历史文献研究》(国家十一五重点出版项目)、《中文工具书指南》(教育部统编教材)、《尔雅导读》、《尔雅注疏》(国家十一五重点出版项目)、《趣味汉字字典》。主编和参与编著有《世界著名城市图书馆述略》(国家社会科学基金重点项目阶段性成果)、《国际大都市图书馆指标体系研究》(国家社会科学基金重点项目最终成果、中英文对照)、《上海图书馆藏明代尺牍》(国家社会科学基金项目)、《图书馆古籍整理工作》(文化统编培训教材)、《历史文献论丛》、《古文字诂林》(上海古籍整理重点项目)。在图书馆学、情报学和历史文献学领域撰有论文200多篇。先后担任国家社会科学基金重点项目《世界级城市图书馆指标体系研究》、国家哲学社会科学基金项目《上海图书馆馆藏明清尺牍研究》、文化部科研项目《公共图书馆服务标准》、日本万国博览会纪念协会基金项目《上海图书馆馆藏旧版日本文献总目》等课题组组长,正主持2011年国家社科基金重点项目《国际大都市图书馆服务体系研究(11ATQ001)》。曾多次应邀赴美国、日本以及香港、台湾作学术访问和学术演讲。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222