唐山师范学院学报 2017 年 5 月第 39 卷第 3 期 郑华栋撰写《从<著砚楼读书记>看潘景郑的藏书观》

唐山师范学院学报 2017 年 5 月第 39 卷第 3 期

从《著砚楼读书记》看潘景郑的藏书观

郑华栋

(中央民族大学 少数民族语言文学系,北京 100081)

摘 要:潘景郑的藏书观可从藏书动机与对藏书的利用两个方面予以分析:前者主要表现为为读书而藏书、

为治学而藏书、为护守祖业而藏书和为流芳百世而藏书四个方面;后者则表现为阅读、治学、刻印、出借、捐

献、售卖和炫世七个方面。

关键词:著砚楼读书记;潘景郑;藏书观

中图分类号:G256.1 文献标识码:A 文章编号:1009-9115(2017)03-0077-04

DOI:10.3969/j.issn.1009-9115.2017.03.019

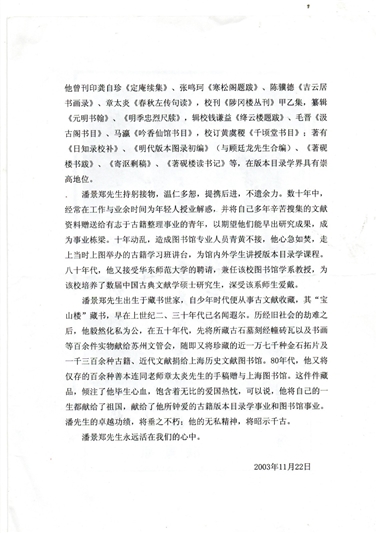

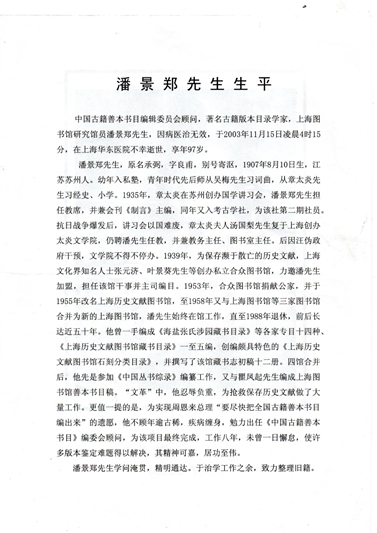

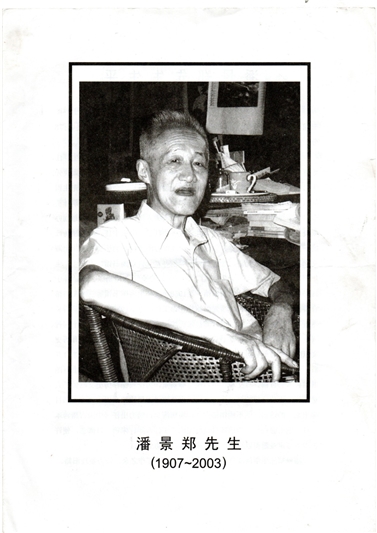

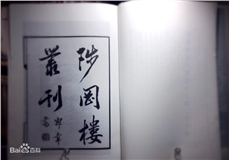

潘景郑(1907-2003),原名承弼,字良甫,号寄沤,江苏吴县人,是我国近现代著名的目录版本学家和藏书家。他一生与书为伴,在目录、训诂、金石、词曲、书法等方面均有很高的造诣,为我国学术文化的发展作出了重要贡献。《著砚楼读书记》是潘景郑所撰 504 篇序跋题记的汇编,该汇编较为全面地反映了潘氏在藏书与治书方面所取得的成就,为我们正确认识他在目录版本学史和私家藏书史中的地位提供了重要依据。

藏书观,即对待藏书之态度。具体而言,应大致包括两个方面。一是怎么想,二是怎么做。想,可解作动机、目的,即藏书何所图;做,即是看藏

书究竟被派了什么用处,最终对藏者、对社会发生了何种作用。所谓听其言观其行,完整的藏书观应该是想和做的结合,动机与效果的综汇。潘景郑是我国现代著名的藏书家,他从事藏书活动之时,我国正处于重要的社会转型期,古代藏书楼的衰落和现代图书馆的兴起便是此社会转型过程中的一个不可忽视的现象。在此背景下,成长于藏书世家中的潘景郑必然受到古代与现代藏书文化的双重影响,而这种影响不仅及于潘景郑,而且及于同样处在社会转型过程中的绝大多数藏书家。因此,潘景郑与这些藏书家在此相同的环境中形成的藏书观便有共同的特征。这样一来,对潘景郑的藏书观进行研究便极具典型意义。世界上没有完全相同的两片叶子,故共性之外亦当有个性。受个人经历与志趣的影响,潘景郑的藏书观亦有不同于其他藏书家的特色,研究该问题对全面深入地认识作为藏书家的潘景郑本人亦有一定价值。兹以《著砚楼读书记》为材料依据,对潘景郑的藏书观作一初步探讨。

一、潘景郑的藏书动机

中国历史上的藏书家虽多如牛毛,但其中仅有个别人的藏书动机始终纯一不变,绝大多数藏书家的藏书动机是复杂的,且往往与后来对藏书的实际利用并不完全一致,潘景郑即属此类藏家。

(一)为读书而藏书

潘氏自幼好学,曾自称:“稍知人事,颇喜涉猎,自经史子集以逮百家杂说,辄复流览……未尝以他嗜少分其好” [2,p438] 。由此可知,潘景郑在少年时就已将博览群书作为自己的一大喜好。成年之后,潘氏此好更胜于从前,甚至每遇奇书读之,辄心开目朗、愁虑尽消。这种喜好自然促使潘氏对书籍有强烈的渴求,在转化为行动后,便是其“节衣缩食,穷搜坟典”的藏书实践。此外,潘景郑在阅读过程中发现有些图书读来十分吃力,这就驱使他搜求有说明性文字的图书版本以帮助阅读。此亦是潘氏为读而藏的明证。如其跋张溥评点本《南史》说:“《南北史》最难读,得此评点本,不致诘屈聱牙矣。”

(二)为治学而藏书

历史上许多藏书家都是因治学之需而走上藏书道路的,如明之胡应麟、清之万斯同、今之郑振铎等。潘景郑亦然,他曾在谈到其藏书时说:“虽不敢自比于通都豪富之藏,然以之考览优游,无阅肆借瓻之苦。”由此可知,便于治学乃是其从事藏书活动的重要动因。具体地说,一方面,潘景郑为校书而藏书。校理古书是潘氏重要的治学内容。众所周知,古书在长期流播过程中一般会被多次整理和抄刻,而其内容则常常会被人们有意或无意地改动,从而使原本面目浸失。因此潘景郑在阅读传世古书时,常常感到内容豕亥满目、不堪卒读。故不得不访求诸本藏之以比勘异同,校得一完善可读之本。如潘氏早岁得大叠山房本《笠泽丛书》诵读不辍,后渐知其为陋刻,不足为重。为校此书,他求得陆氏碧筠草堂本及其同乡顾氏覆元本等异本藏之。此外,对于某些典籍,潘氏购藏其异本加以校雠实乃志趣使然。如潘氏曾说:“余弱冠治《说文》,有志搜罗各家订许之书,遇一书而有数刻者,无不兼采并蓄。每得一刻,校其异同,朱墨杂陈,不以为苦。”另一方面,潘景郑为编撰图书而藏书。编辑、撰写图书也属潘氏治学内容的一部分。如他曾称于金石碑版之好不让赵明诚,且在弱冠之时就已立志编辑《苏州金石志》。为此,潘氏四处搜拓金石文献,十余年内,积聚愈万,其中仅苏州一县所得,已千余种。又如潘氏曾有撰写南明史之志,他说:“不佞于晚明史书颇亦罗致,自惟伐蒙,逡巡未敢操觚。”后来,由于朱逷先已完成《南明史》若干卷,潘氏遂未动笔,但许多晚明史籍如《残明纪事》、《求野录》、《行朝录》、《天南纪事》等最初都是为此目的而汇聚在一起的,它们之后成为了潘景郑藏书的一大特色。

(三)为护守祖业而藏书

在我国古代社会中,先辈将其所积累的财富传于后代,希望子孙永葆。后辈则往往秉承先辈遗愿,尽力护守其所继承的遗产,不敢有丝毫怠慢。这种传统的文化心态曾长期存在于我国的封建社会中,但却并没有随着封建社会的瓦解而烟消云散,它仍然是处于近现代社会中相当一部分人的文化心理的重要组成部分。吴县潘氏家族乃著名的藏书世家,从潘奕隽算起,藏书传至潘景郑已历六代。面对先辈遗留下的这批财富,作为孝子贤孙的潘景郑感受到的当是对家族、对先辈的责任,而正是这种责任驱使潘景郑从事藏书事业并将之发扬光大,正是这种责任使他十分看重藏书的得失,也正是这种责任使晚年的他在面对后辈无人嗣守的危机时常常忧心忡忡。如潘族前辈曾将诸贤考释古埙之文集于一册,潘景郑藏而跋曰:“存遗泽于终古,责有攸在。一息尚存,斯志当不沫也。” 又如潘氏藏有其曾祖潘曾莹的殿试策一册,该册失于 1968 年,文革后又失而复得。潘景郑对此感慨地说:“幸先灵之有护,俾予小子砚芬重守,罪戾较释,哀暮捧读,欢跃何似!” 由此可知,潘氏将自己遗失先辈所传之藏书视为“罪戾”,及获反璧,则喜不自胜,这种面对藏书的得与失所表现出来的不同心态正是其为护守祖业而藏书的明证。再如潘氏跋其曾祖潘曾莹之遗藏曰:“予小子谨守遗弆,百不存一二……今吾老矣,盈膝虽众,守护伊谁?抚兹片羽,不禁惘然。” 此凄凉之语不仅表现了潘景郑对先辈的愧疚之意,更表现出了他对于后辈无人护守先辈遗藏的担忧。此外,为护守祖业,潘景郑在从事藏书活动中不仅对先辈传授之书予以全力保藏,而且十分注意访购宗族从前散失之书。如他曾以重金购得

其曾叔祖潘遵祁的香雪草堂藏书多种,其中包括钞本《石湖志略》、《耦耕堂存稿》、《国寿录》和刻本《四先生集》等。面对宗族藏书的流散,潘景郑不忍它们改易他姓,遂以重金收之。这充分体现了潘景郑作为潘族子孙在护守祖业方面所拥有的强烈的责任感。

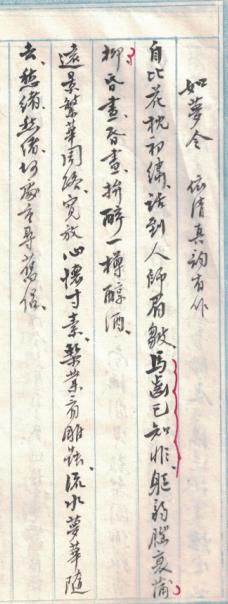

(四)为流芳百世而藏书

私人藏书在春秋战国时已有萌芽,此后,藏书家数量越来越多,藏书楼规模越来越大。这种变化最终使私人藏书成为我国古代所有藏书系统中发展最快的系统。在此期间,作为藏书的所有者,藏书家为古文献的保存、传播、完善与生产做出了不可磨灭的贡献。与此同时,藏书家亦普遍希望他们的事业为后人所知晓以百世流芳,故往往借各种方式留下自己的藏书踪迹。因此,作为一个在浓郁的传统文化氛围中成长起来的知识分子,潘景郑理所当然地拥有借藏书以流芳百世的美好愿望。从《著砚楼读书记》中,我们可以发现潘景郑实现其意愿的方式至少有两种。其一是撰写题跋。潘景郑一生为自己所藏之书撰写了大量题跋,并为此耗费了大量的精力。这些题跋记录下了藏书的来源、流传经过与潘氏读书、治书的成果。我们在慨叹这些信息包含着丰富的学术价值的同时,亦不难感受到潘氏于字里行间流露出的传姓立名的藏书动机。其二是用藏书印。古代收藏家有印章可上溯至东晋。唐宋以后,私人藏书印逐渐增多,并在其使用过程中被越来越多的藏书家赋予日益浓郁的扬名传世功能。与绝大多数藏书家一样,潘景郑亦拥有藏书印章。他在《跋盍斋藏印摹本》中说:“余与君(指陈巨来——笔者按)相契垂四十年,荏苒岁月,未遑干求,仅乞君为镌藏印二事,简端帖尾,钤志鸿雪。”据此可知,潘景郑曾请好友陈巨来为其镌刻藏印,而“简端帖尾,钤志鸿雪”则说明潘氏此举乃是为钤所刻之印于藏书之上,由是亦不难窥见其所具有的扬名传世的传统意识。

二、潘景郑对藏书的利用

与多数藏书家一样,潘景郑对藏书的利用既有积极的一面,亦有消极的一面。前者主要表现为阅读、治学、刻印、出借、捐献,后者则表现为售卖、炫世。

(一)对藏书的积极利用

1.阅读与治学

阅读与治学不仅是潘景郑藏书的两大动因,同时也是他对藏书加以积极利用的重要表现。 《著砚楼读书记》中的很多题跋都有潘氏阅读其所藏之书的明确记录。如录本惠校《说文解字》跋曰:“时复循诵,温故知新,斯业为不废矣。”又如明天一阁钞本《肃皇外史》跋曰:“长夏假读奇书,俗虑顿消矣。”再如《日知录》初刻本跋曰:“开函庄诵,不禁为之心开目朗焉。”此外,潘景郑还将所藏之书与治学活动紧密地结合起来,从而极大地提高了其藏书的利用率。今天我们在《著砚楼读书记》中仍能够找到许多有关潘氏利用其藏书从事治学活动的题跋。如吴大徵手校本《陕西碑目》跋曰:“尝得玉雨堂韩氏所藏《华阴题名》四册,以校此目,互有损益……”又如明钞本《曹子建文集》跋曰:“余既访得是书,因取涵芬楼影印明活字本対勘一过……”诸如此类,不胜枚举。这些都是潘景郑积极利用其所藏之书从事治学活动的明证。

2.将所藏图书付诸墨版

回顾中国藏书史,我们可以发现,许多著名的藏书家,同时也是出版家,如宋之晁公武、明之毛晋、清之钱谦益。这种将聚书与刻书归于同一主体的特征亦鲜明地反映在潘景郑的身上:他不仅藏书数十万卷,而且常常将所藏之书授诸墨版。归纳起来,其用于刻印的藏书主要有两类:一为潘族先辈遗著,如《使滇日记》、《咸丰癸丑锁闱日记》、《武闱监临日记》和《潘氏一家诗》;二为师友遗著,如《霜厓诗录》、《霜厓词录》、《春秋左传读》和《陟冈楼丛刊》中所收的部分图书。潘景郑的刻书活动使一些典籍流传渐广,为传播传统文化作出了贡献。

3.出借其所藏之书,以补他人之需

如潘氏曾借予郭沫若残稿本《管子案》和陈硕甫手校本《管子》,这两本书为郭氏撰写《管子集校》提供了重要参考。又如他曾将所藏钞本《陈眉公订正琴谱》借予其表兄汪孟舒,以供后者辑《琴谱年表》之用。再如潘氏曾将钞本《覃溪碎墨》借予容庚录副,以补容氏所无。此外,他还曾将藏书借予商务印书馆和上海人民出版社等出版机构,以使善本化身千百,流播广远。由此可知,潘景郑的藏书除自己利用以外,还时常出借以兼惠他人甚至社会。在私人藏书重一己独享的文化氛围中,潘氏主动开放藏书的举动实属难得,这种“达则济人”的胸怀正是其能够积极利用藏书的重要保障。

4.献书于公

此为潘景郑积极利用其藏书的最高表现。众所周知,步入近代社会以后,我国传统的私人藏书楼开始走向衰落,而近代的公共图书馆却在悄然兴起。在这种背景下,藏书由私人藏书楼流向公共图书馆便成为历史发展的必然趋势。而许多藏书家生前聚书千万,下世后却被子孙论斤相售的悲剧则使潘景郑在感慨聚散无常的同时,亦不得不思考自己的藏书在后继乏人的危局下将何去何从。抗日战争爆发后,藏书家无力护存藏书,无数典籍遂毁于战火,私人藏书楼也因此加速衰落,这使潘景郑更加清醒地意识到仅以一人之绵力根本无法长保藏书,只有捐诸公府才能真正避免其散亡的命运。由此可知,潘景郑走上献书之路乃历史潮流与个人经历共同作用的结果。《著砚楼读书记》中有许多潘氏捐献藏书的记录。如稿本《五百经幢馆碑目》跋曰:“按叶氏藏箧,旋向伯渊购得,并聚学轩所藏,都万数千种,近已悉数捐诸上海市历史文献图书馆矣。”又如《蒋香生至叶鞠常手札》跋曰:“其《藏书纪事诗》及《语石》手稿已残缺不具。余为装治成帙,捐诸合众图书馆中,今入上海图书馆。”再如钞本《梵麓山房笔记》跋曰:“余得诣玄妙观文庐书庄,兹检赠合众图书馆。”总之,潘景郑捐献藏书的义举不仅使大量珍贵的文献典籍得以永保,而且为我们继承与传播传统文化创造了条件。

(二)对藏书的消极利用

以上介绍了潘景郑对藏书的积极利用,现在浅谈其对藏书的消极利用。

1.售卖

潘景郑之兄潘博山早年曾独立支撑门户,维持潘氏家业,潘景郑因此并无衣食之忧。然而,潘博山去世后,潘景郑及其家人的生活变得十分清苦,且在很长一段时间内都没能得到明显的改善。面对这种困顿的局面,潘景郑只能通过售卖藏书艰难度日。如顾锡麒手校本《读书敏求记》跋曰:“余以苏人年来佣书沪上,重以食指多累,笈中所藏易米殆尽……”又如刘熙载殿试卷跋曰:“比岁困于衣食,藏笈渐以易米……”再如景明正德本《青阳集》跋曰:“客秋,为儿辈料理教育之资,于无可奈何之际,忍痛让诸沪市,书去之日,中夜惘惘,无以自解。”由上文可知,潘景郑的藏书动机十分高尚,其售卖藏书并非以盈利为目的,而是迫于生计所做出的无奈选择。即便如此,所售之书仍是一种商品,它的资财功能终因潘景郑的售卖而得以实现,故其消极作用不言而喻。

2.炫世

古代许多私人藏书家常常将藏书作为炫耀的资本,这种风气在民国时期犹盛,潘景郑身在其中,故亦不能免俗。如明弘治本《后山集》跋曰:“《后山集》以吾家所藏宋蜀大字本二十卷为最古……得此已足傲岸前贤,不其幸欤”蒋子遵手校弘治本《陈后山集》跋曰:“《后山集》以吾家所藏宋蜀大字本为海内第一……”仅此一例可知,潘景郑对于所藏之人无我有、人劣我优的珍善之本亦不吝以题跋的形式反复炫夸。从藏书功能的角度讲,这种利用对于自己、他人和社会并无多少益处,故当属消极利用。

总之,潘景郑对藏书的利用既有积极的一面,亦有消极的一面。两者当中,前者是主要的,是第一位的;后者则是次要的,是第二位的。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222