洛阳师范学院学报 2017 年第 1 期郑华栋撰写《从<著砚楼读书记>看潘景郑的善本观》

洛阳师范学院学报 2017 年第 1 期

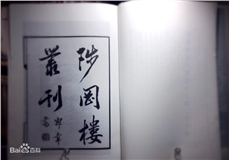

从《著砚楼读书记》看潘景郑的善本观

郑华栋

(中央民族大学少数民族语肓文学系,北京100081)

摘 要:潘景郑注重古籍版本内容的精善,注重足本和古籍版本形式的悦目。潘景郑的善本观受到了清

代善本观和民国时期学术空气的影响,是潘氏在长期的读书和校书过程中形成的。

关键词 :《著砚楼读书记》;潘景郑;善本观

中图分类号:G 256 文献标识码:A 文章编号:1009 —4970 (2017 )0 1 —0058 —03

———————————————————————————————————————

“善本”一词最初出现于宋代 ,指好的本子。善本观则是指在版本鉴别和选择过程中于人们头脑中形成 的关于图书版本的学术价值 、历史价值和审美价值的一种综合价值取向。它是先秦以来的“善书”观与版本学意义上的“本”的概念相互融合的产物 ,直至宋代才最终形成 。¨ 在政治因素与学术因素的作用下 ,时代不同所流行的善本标 准也不同;受经济 因素与职业因素的影响,不同的人所持的善本标准也往往有异 。善本这种因时而异和因人而异的特性正是我们讨论潘景郑善本观的基本前提 。因为如果善本标准在不 同的条件下不存在任何差异 ,那么研究潘景郑的善本观便显得毫无价值。

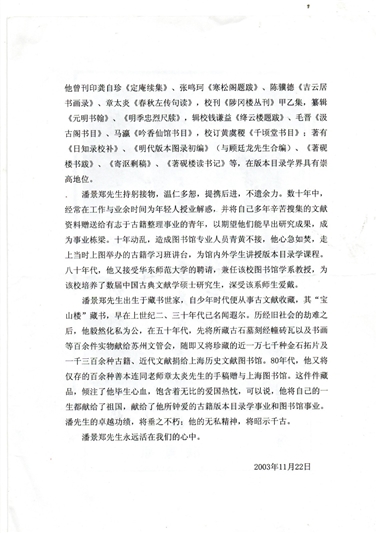

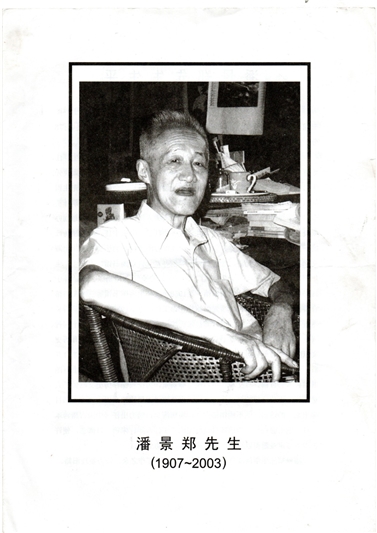

潘景郑 (1907- - 2003 ),原名承弼,字良甫 ,号寄沤 ,江苏苏州人 ,是我国近现代著名的目录版本学家和藏书家。他一生与书为伴,对何本为善有着自己的认识 ,并形成了一套科学的善本评价体系。《著砚楼读书记》是潘景郑所撰504篇序跋题记的汇编,该编较为全面地反映了潘氏在藏书与治书方面所取得的成就 ,为我们正确认识他在 目录版本学史和私家藏书史中的地位提供了重要依据兹以《著砚楼读书记》为材料依据 ,对潘景郑的善本观作初步探讨。

一、 注重古籍版本内容的精善

所谓版本内容精善 ,一般指一书的某个版本的篇卷、文字与原本面貌基本吻合,它是潘景郑鉴别善本的重要标准。在众多版本中,精校本多经名家修别篇章 、是正文字 ,与原本面貌十分接近,故毫无疑问是潘氏眼中的善本。如旧抄本《行朝录》先后经汪能肃 、罗子敬 、徐行可三家校正 ,潘景郑以为“此本更番雠勘,允称善本” 。有些本子讹误甚多 ,实乃劣本 ,但经名家精校后 ,亦可被潘氏视为善本 。如其跋艺海楼抄本《李遐叔文集》说 :“此本虽录自库本 ,得经湘舟先生精勘 ,允称善本矣”。《四库全书》本图书因臆改妄删曾饱受后世学者诟病,而潘氏却以为经名家校正后,劣本亦可成为善本。

除精校本之外,宋元旧本以其刊刻年代较早,经前人改动较少,一般在内容上较其后的刻本更接近原本面貌,故往往也符合潘景郑对善本的要求。如残宋本《后村 居士集》跋日:“此从来青阁见之??因假归取毛刻《后村别调》略勘一过,正讹已百余事,宋本之可贵,集断缣零珠,犹胜寻常刊本万倍也。”此宋本虽为不完之帙,但其残存部分可正他本讹误甚多,具有很高的校勘价值,最为接近原本面目,故潘氏以之为善。又如潘景郑称《穆天子传》“以明天一阁本为最善,以其从元本所自出”。由于天一阁本《穆天子传》自元本出,故鲜有错讹,堪称善本,则元本内容之精善亦可想而知。

这里需要指出的是,多数宋元旧本不仅有极高的历史文物价值,而且具有极为精善的版本内容。可以说,二者是经常统一在一起的。但是,有一部分宋元旧本只具有历史文物性在内容上却经不住校勘的检验,对这种本子,潘景郑往往并不以之为重。相反,许多明本不仅制作年代较晚,而且校勘不精,妄改原书、频繁作伪,故就版本年代和版本内容而言均无法与宋元旧本相比,因此大部分藏书家和版本学家均不以之为善。但是亦有一部分明本内容精 良,与原本面貌基本一致。它们的历史文物性虽远逊宋元旧本,但在潘景郑眼中亦为善本。也就是说,在潘氏看来,版本臧否的决定因素是版本内容,而非版本年代。他曾说 :“嗜古者,宜毋以佞宋为务,审别臧否,斯在校勘以得之。”这句话当为其更重版本内容而非版本年代的明证。他不仅这样说,还将这一原则贯彻于其所从事的鉴别善本的实践活动中。如潘景郑跋宋刻本《吴郡志》说:“余曾校 录宋宾王校本《吴都文粹》及此志,知宋刻之未必尽善,而后来刊补之本,是正反多,则余于是本之得失,不足以萦恋耳。”潘氏通过校勘 ,知宋刻内容不及后来刊补之本,遂不以之为重。又如元本《风俗通》自来多脱文误字,而卢文褶的校本“采缀时闲校语,并考 百家传记 ,互相参 订是正 ,庶堪卒读,得为应氏功臣”。潘景郑比较后说:“虽元本之可贵,得此亦足偏废 。” 虽然元本的版本年代早于卢校本,但版本内容却无法与之相比,因此潘氏不以之为重。再如潘景郑取明万历《二十二子》本《刘子新论》与程荣、何镗两本互勘,发现其“补正两本讹脱处甚多”,遂知该本“亦明刻中之善者”。在这里,潘氏以《二十二子》本《刘子新论》绝少脱讹,遂以之为善。其他如明本《南部新书》《野客丛书》《青阳集》《玉台新咏》等书亦因较好地保存了原本面目而得到了潘景郑的重视。

古籍在整理、抄写和刻印的同时,其内容常常会被人们有意或无意地改动,从而出现各种异文。这就需要通过校勘存真复原,以努力恢复古籍的本来面貌。但原稿不存,作者已逝,历史无法重演,故在实际操作过程中,这一目标一般很难实现。因此这里所谓的精善之本,并非内容完全无误之本,与同书的其他版本相比,它只不过是更好地保存了原本内容 ,而其中的错讹也是客观存在的。这种善本之中亦有不善之处的事实早 已被潘景郑洞悉 ,他多次予以指明。如潘氏曾取残宋本《国语》与涵芬楼影印嘉靖金李本互校。他说:“金李本世称覆宋佳倩 ,一经重勘,鲁鱼满目,即以区区残帙,以当千金之重??其残宋本 旧讹者,则附注于下,以存其真,亦不专以庇宋为陋习耳。”潘景郑称残宋本《国语》有“千金之重”,这自然是视其为善本。但同时,他亦不因其为善本而掩盖其不善之处。此外,潘景郑对所谓的劣本并非全面否定,而是对其有价值之处予以肯定。如潘氏以程荣本与何镗本《风俗通》互校,“知何本虽陋 ,间亦可正程本误处”。在这里,潘景郑并未因何本之劣而隐没其价值。总之,潘景郑以为善中有劣,劣中有善。这实际上反映了潘景郑的一种辩证 的善本观。而这种辩证的善本观则是其极力追求精善的版本内容的必然产物。

二 、注重足本

这里的足本即张之洞所说的无缺卷、无删削之本,而有无缺卷、有无删削不可主观臆断,它往往是与作者稿本对比之后作出的判断。因为稿本直接出于作者 ,是 同书其他 版本的祖本,也是衡量它们内容完缺的最好标准。故一般来说,稿本就是足本 。潘景郑既然以足本为善,那么自然就会对稿本十分看重。如其所藏《学福斋集》稿本内有《项贡甫画梅短歌》,该诗使人们闻得一个艺林故闻,即冬心所画之梅实皆出项贡甫之手。然之后流传的集中均无此诗。潘景郑遂感叹说:“稿本之足贵,即此一端可见矣 !”由此知潘景郑视此稿本为善本乃是因其内容完足,保存了有价值的文献资料之故。此外,对于残本,潘景郑则尽力将其补写完整。如其跋明隆庆本《王遵严集》说:“越岁甲戌,始于百拥廑觏此残帙,以二十金易归。原缺卷一之五凡五卷,因乞假吴师藏本补写成帙,此书遂臻完美。”潘景郑视补写完足后的《王遵严集》为善本 ,其对足本的重视由此可见一斑。

三、注重古籍版本形式的悦目

潘景郑不仅重视古籍版本内容的精善与完足,还十分在意古籍版本的外观形式。其中表现最为突出的即是其对刻本印次的讲求。古代的书版均为木制品,受制作材料的影响,书版的刷印次数越多,版面就越容易漫漶模糊,甚至断裂变形,而所印制图书 的质量也就越低。故藏书家和版本学家常视初印本为善本。潘景郑亦是如此。他曾说:“印本先后,实有霄壤之别,尤诸宋本各史,至明季犹未毁版 ,所谓邋遢本者,其声价与初印本,为何如哉?”在具体的藏书活动中,潘景郑对初印本亦极口揄扬。如其跋所藏明嘉靖张邦奇校勘本《史记》说:“此本纸墨清朗,犹是张刻初印之帙,惜全书经前人以朱笔点污 ,未免白圭之玷耳。在这里,潘景郑称赞张刻本《史记》为白圭,由此可见其对初印本的珍爱。此外,潘景郑对古籍的字体亦十分看重。如元刻本《中吴纪闻》“字体精劲,犹不失天水遗意”,潘景郑遂以该本为“元椠中之上驷”。而对于校本 《瓢泉词》和明弘治本《遗山先生诗集》,潘氏亦同样以字体的优劣来臧否版本。除重视刻本的印次和古籍的字体,潘景郑还对古籍的装帧颇为在意。如明刻本《秦汉文》尚是明时旧装,潘景郑以其装帧古雅,遂以为可珍。总之,外观形式是否悦目乃潘景郑评价古籍版本的重要标准。但也必须承认,符合这一标准的古籍的某一版本若在内容上陋劣,则潘景郑亦难以其为善。如其家曾藏有姚氏大叠山房刻本《笠泽丛书》,从外观形式上看该本字大悦目,当视为佳椠。但潘景郑精熟版片之学,以是刻 内容之欠精,遂不以之为善。版本内容与形式在潘氏心中孰轻孰重,盖于此例可知矣。

综上所述 ,潘景郑的善本观已十分成熟。概括地说,他既重内容,又重形式。内容上要求篇卷无缺、文字少误;形式上则注重印次、字体和装帧。两者相较,尤重内容。究其原因,无非有三:

第一,受清人善本观的影响。由于清代在古籍整理和版本学方面取得了巨大成就,因此清人选择善本,往往内容和形式并重。20世纪3O 年代成名的版本目录学家潘景郑去清未远,故当深受前代学者特别是苏州当地的藏书家和版本学家的图书版本价值取向的影响。

第二 ,民国时期 ,学界重视古籍整理与版本学方面的研究,此为潘景郑善本观形成的客观原因。曹之说:“善本标准被 学术空气所左右,与学术盛衰密切相关。学术繁荣的时候,重视内容;学术不振的时候,重视形式。”同时强调说:“这里所谓 ‘学术空气 ’,主要是指古籍整理、版本学方面的研究情况。”辛亥革命以后,古籍整理事业获得了长足发展,特别是20世纪20年代兴起的整理国故思潮,使得这一学术文化运动更加活跃。据不完全统计,民国时经整理出版的古籍图书已达到26859种(丛书按子目计算)。《四部丛刊》《四部备要》《丛书集成》等大型丛书收录的古籍即是这些整理成果的突出代表。此外,在版本学研究方面,这一时期不仅出现了像《版本通义》《中国雕版源流考》等一批较有影响的理论著作,同时还编制了不少题跋、版本目录和善本书影。总之,民国期间,无论是古籍整理还是版本学研究,都取得了丰硕的成果。因此这一时期实乃不折不扣的学术繁荣期,而这种“学术空气”对于潘景郑重古籍版本内容的善本观的形成有一定影响。

第三 ,读书与校 书的需要 。作为一名藏书家,潘景郑从事藏书活动绝不是为了装点门面、附庸风雅 ,而是为了满足自己读书、校书的需要。首先,潘景郑勤于读书,然而一书的版本往往不一而足,如遇劣本读之,则不仅无法获知原书真面,而且容易接受错误信息,以致以讹传讹。故版本内容的精良乃是潘氏阅读古书的必然要求。其次,潘景郑校书不辍,他常常广罗众本,勘其异同,择善而从。而在此之前,底本的选择异常重要,它直接决定了其后校勘的质量。故选择版本内容精良之书便成为潘氏进行校勘活动的基本前提。总之,读书与校书在很大程度上决定了潘景郑重古籍版本内容的善本观。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222