友人回忆录(二)

从1946年起,因各种原因,我已逐渐倾向于中国共产党,到1947年9月,我在武汉大学执教后,在教学和科学研究工作中已经明显地体现出这种倾向性;1949年初,又以中国共产党外围组织成员身份参加了党的地下工作。曾卓1947年在中央大学毕业后,回武汉市任《大刚报》副刊《大江》的主编。在时代潮流的激荡中,彼此已逐渐相知,甚至同气相求,同心相励,但仍缘悭一面。大约是在1953年4、5月间,我以特邀代表的身份,列席武汉市党员代表会议。曾卓作为正式代表,当时已有15年党龄,但他却不以老资格自居,积极热情地、谦和诚恳地和我这个列席的代表接近、交朋友。我虽未明言,心里是非常感激的。自此以后,我作为武汉市总工会的宣传部长,他作为武汉市文联的常务副主席,虽然在工人文艺运动这个问题上有些不同的意见,但我们的关系一直是“和而不同”的。

然而“天有不测风云”,1955年,在毛泽东煽起的"左"倾思潮下,曾卓被强制塞入胡风反革命集团案入狱。我当时任武汉市总工会宣传部部长,因职务关系,不得不表态,对他进行批判斗争;同时,我与曾卓对文艺工作的看法存在一些分歧。在我看来,中国传统知识分子的文艺创作和文艺思想大都是有些脱离劳动、脱离实际、脱离群众的;曾卓的文艺思想还没有完全摆脱这种不良传统的影响,胡风就曾批评他的小资产阶级情调比较浓厚。在这种情况下,我于1955年7月撰写了一篇长文《揭露曾卓对于武汉市工人文艺活动的罪恶阴谋》,发表于《长江日报》,并被全国、省、市各级媒体转载。虽然我写这篇文章有上述两点原因,但此文用语刻毒,而且过分上纲上线,污蔑他是"胡风反革命集团的骨干分子";他的言论都是公开发表过的,我却称之为"阴谋";强词夺理地攻击他"反对党的文艺路线和破坏文艺团体之间的团结"等等。我写此文时,已经多少意识到,我其所以这样上纲上线,乃是为了表明,自己在紧跟毛主席反对胡风反革集团问题上立场坚定,心里并不踏实。文章发表后,心里更是常常感到不安,念及曾卓如此倾心地与我相交,我却写出这样的文章对他进行攻击,越想越是感到有愧。1979年他平反以后,歉疚之情多次促使我找机会向他当面致歉,但又始终勇气不足,以致一再耽搁。

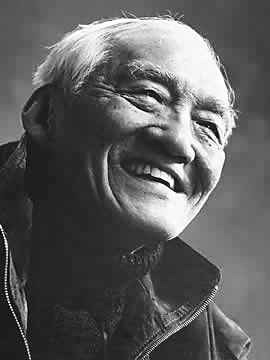

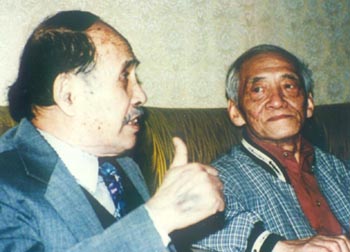

时隔40余年,一个意外的机会出现。1997年,我主编并参加撰写的《改革开放的社会学研究》一书出版,我和曾卓的一位共同朋友康惠农,知晓我的这种心情,就不和我商量,自作主张地以我的名义,将此书赠与曾卓。曾卓不了解内情,获书后写信感谢我,并告诉我说:“近年来常在报刊上读到大著,文笔酣畅,思路清晰,见解精辟。可见精力仍旺盛,甚为欣慰”。接到他的信后,我又惊又喜。除暗中感谢康惠农君外,立即给他回信,向他谈及1955年那桩不愉快公案,坦言40余年来我心里始终难以抹去的愧疚,和一直想当面向他表示歉意却未能如愿的心情。1998年2月15日,曾卓在回信中写道:“50年代的旧事,不值一提。当时那样的形势,大家不能不说一些违心的话。所以,我是能理解,并不介意的。"接到此信后,我的心情比以往轻松了不少。特别是从以后我们的交往中,从我对他为人处世的更多了解中,我觉得他的这些话是出自肺腑的,是真诚的,是值得钦佩的。自此以后,我常想以某种方式对曾卓的大度与宽容表示我的敬意,但我虽才疏识浅,却是一个不易以言语许人的人,久久未能如愿。1998年5月29日,也是我们两人朋友并了解我们关系的《长江日报》罗建华编辑,在该报召开的座谈会上,有意邀请我和曾卓同时参加,使我们久别重逢,互倾积愫,彼此十分高兴,我向他表示敬意的心情愈切。后来不记得是什么时候,偶读陆游诗词,觉得两位诗人有某种相似之处,于是赋七言律绝一首:

心有灵屏一点通,参商半纪喜重逢。

古今诗叟其谁似,野老丹心一放翁。

2001年6月5日,我将诗作抄寄曾卓,并拜托作家姜弘把拙著《黎明前的沉思与憧憬--1948年文集》转赠给他。6月8日,曾卓复信说:"承赠诗,感谢而又有愧。诗朴质情深,自有一种境界,只是我哪能高攀放翁。过去写过一些不能称是诗的诗,只是表达一些个人的感受和情怀,老来多病,只有搁笔了,但还有一点忧国忧时心耳。”

2002年4月10日,曾卓因病逝世,此信竟成他给我的绝笔。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222