友人回忆录(三)

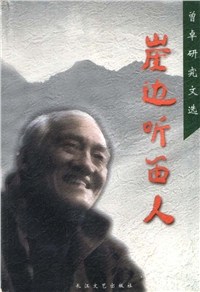

现在回忆起我与诗人曾卓平生的交往,真是感慨良深。青少年时,虽然我们感受着不同的时代脉搏,浸染于不同的社会思潮,走上各自不同的道路,无缘相识。但是,我们的家庭教养和社会关系颇多相似之处,因而陪养成一种十分接近的人格特质与思想志趣。我们都反对专制独裁、贪污腐朽的统治,同情弱势群体,热望社会公平公正,甚至认为全人类都应该互爱互助,消除压迫、剥削、侵略、欺骗等等非人道行为;我们热爱自由,但反对妨碍、干预他人自由;我们都钟情于写作生涯,借以抒发自己美好的感情,阐明高尚的理念;我们都勇于坚持真理和正义,都醉心于通过为社会、人类服务以实现自我价值,并且为此敢于藐视权势,不怕坎坷生活,不屈不挠,坚持到底。

有了上述这种相似的人格特质与思想志趣作为粘合剂,我们只要有机会接触,便会逐渐成为心灵相通的知己与挚友,享受温馨的友谊,互相促进学识、情操、理想以至整个人格的升华。解放前后,我们幸而有了从间接到直接的接触。然而令人十分惋惜的是:1955年的一场严冰恶雪,摧折了这朵含苞欲放的友谊之鲜花。

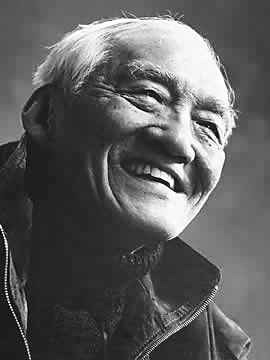

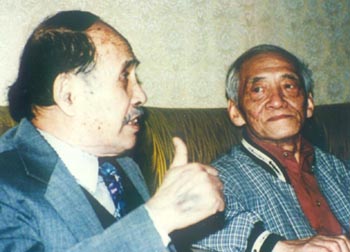

1998年上半年,我们终于在好心友人多情而巧妙的安排下,在迟暮之年重逢,彼此惊喜不置。此后,我一直在盘算着如何重新培育出那朵1955年被摧折的友谊之鲜花。我思考着和曾卓一同去磨山公园赏梅,在冬天仰望春天;想象着和他去武昌东湖植物园欣赏郁金香、杜鹃、玫瑰争鲜斗艳,尽量体验爱花、惜花的情怀;在中秋之夜一同赏月论文;在重阳节一同持螯对菊吟诗。更重要的是,常常能在一起议论时政,臧否人物,探讨人类理想社会究竟应当是个什么样子。然而直到2002年,我一直在忙于完成人民出版社六卷本《美国通史》约稿任务,未能使这些美好的设想"心想事成"。而曾卓则天不假年,过早地离我而去。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222