友人回忆录(一)

曾卓4岁时,他的父亲以反对包办婚姻为由,遗弃了他的母亲。他认为极不公平,非常同情他的母亲,从而激起了他同情弱势者的正义感。6岁时进入武汉市第六小学读书,曾在老师帮助下,在当时报纸的儿童副刊上发表过几篇文章,从此热爱文艺。1934年考入武汉市男一中就读,当时中国受帝国主义的侵略,已近90年,到1931年“九•一八”事变后,亡国之祸迫在眉睫,而蒋介石的国民党政权坚持不抵抗政策,引起广大人民、特别是知识分子的激愤。中国共产党则旗帜鲜明地提出了抗日救亡的主张,在1931年9月20日发表了《中国共产党为日本帝国主义强暴占领东三省事件宣言》。到1935年,又在《八一宣言》中正式提出“停止内战,一致抗日”的口号。同时,还在原有进步学生组织的基础上,在广大学生群众中迅速扩建以抗日救亡为主旨的各种组织,并于1935年掀起席卷全国的”一二•九”学生运动。在这种火热浪潮中,一向正义感很强并已受到鲁迅思想影响的曾卓,很自然地结识了一些高年级的进步同学,参加了他们组织的读书会,并于14岁时,在汉口《时代日报》发表“生活”一诗,认为“生活像一只小船,航行在漫长的黑河。没有桨也没有舵,命运贴着大的旋涡”。15岁时,成为武汉市“民族解放先锋队”的第一批成员。由于积极参加抗日救亡活动,曾被学校除名,转入黄岗正源中学就读,并在当地抗日热情的感染、鼓舞下,经地下党人介绍,1938年3月参加了中国共产党,时年16岁。

同年武汉沦陷前,曾卓流亡到重庆,考入复旦中学,参加了进步同学的组织“吼声剧团”和“复活社”,并任党支部的宣传委员。1939年,他为即将前往延安的同学写了一首题为《别》的诗,发表在进步文学家、复旦大学年轻教授靳以主编的《国民公报》副刊《文群》上。靳以很赞赏这首年轻人的诗,发表时还写了短文予以评论。此后,靳以还到曾卓的宿舍看望他,使他受宠若惊。1940年,曾卓结识了著名年轻诗人邹荻帆。他们和绿原、姚奔、史放、冯白鲁等人组织“诗垦地社”,出版《诗垦地丛刊》,得到靳以的大力支持,定期将《文群》的版面让给“诗垦地社”发表诗作。

在当时的陪都重庆,由于《文群》坚持出版了4年500余期,而且常刊载巴金、艾芜、曹禺、胡风、艾青、何其芳、臧克家、陈荒煤、刘白羽、萧红等名家的作品,在抗战时期文艺界声望卓著。曾卓的诗作屡见于《文群》,让更多的读者了解到了这个年轻诗人的名字。1939年冬,他的诗“门”在重庆《大公报》发表,诗的主旨在于说明进步文学之门决不会为叛逆者打开。《大公报》记者谢贻征对此诗倍加赞赏,并撰文称赞作者为“少年雪莱”。自此以后,曾卓声名鹊起,开始尝试诗歌以外的多种文学形式,投稿范围也逐渐扩大,。1940-1943年间,在重庆、桂林、昆明等地的进步报刊上发表了一批诗歌、散文及其他文艺作品,并于1944年出版了第一部诗集《门》。这一时期,是曾卓文艺创作的第一个高峰。有人评价,曾卓和一批与他共同成长于抗日战争时期的诗人,形成了抗战期间和解放战争时期国民党统治区最重要的抒情诗流派,他们的诗伴随着人民熬过的苦难,像子弹一样射向反动统治。

1943年,曾卓考入中央大学历史系,1947年毕业。在此期间,他不顾国民党特务的监视,积极组织“桔社”、“中大剧艺社”,定期出墙报;参加过艾青、田间诗歌朗诵会,演出过夏衍的《上海屋檐下》,老舍、宋之的合编的《国家至上》,契诃夫的《求婚》,以及鲁迅的散文诗剧《过客》;还于1944-1945年编辑《诗文学》。毕业后,他回到武汉市主编《大刚报》文艺副刊《大江》,刊登进步作品,有人称这份副刊为“武汉的一点亮光”。

1949年5月16日武汉解放,1950年,曾卓曾任教于湖北省教育学院和武汉大学中文系;1952年,任《长江日报》副社长,并当选武汉市文学艺术界联合会(文联)常务副主席、文协副主席。

不幸的是,1955年曾卓卷入胡风案,同年6月被捕入狱,度过了两年极度艰难和孤寂的牢狱生活。1957年保外就医,1959年下放农村。1961年,在国家”调整、巩固、充实、提高”的政策实行后,政治氛围比较宽松,曾卓才得以调任武汉市人民艺术剧院任编剧。1962年,毛泽东在中共中央政治局召开的“北戴河会议”上重提阶级斗争,称”阶级斗争要年年搞、月月搞、天天搞”。在此背景下,刚恢复创作仅一年的曾卓再次被闲置一旁。”文革”中,他又被下放到农村劳动改造,接着被关进“牛棚”。几年后,他调回武汉话剧院(注:武汉人民艺术为剧院1968年改称武汉话剧院)做勤杂工,直到1979年才得以平反。

在1955-1979这漫长的25年中,曾卓虽然处在极端屈辱与艰难、苦涩而无奈的困厄环境中,但他始终保持着自尊、真诚、坚毅和信念。有人用“好人”概括地评价曾卓,说他“总是彬彬有礼,温文尔雅,真诚善待每一个人(包括有负于他的人)”。同时,他并未被命运扼杀,心中的波涛仍然汹涌翻腾,创作的激情像地下火一样,在岩石下熊熊燃烧;他抓住每一个可能的机会,听从自己内心的原则,进行着各种隐蔽和公开的创作。

比如,从1955年下半年起,他在狱中口占了30余首怀念童年、向往光明和自由的诗作。1961年,他写了很成功并获得国家文化部副部长夏衍肯定的话剧《江姐》和著名情诗”有赠”。1970年《悬崖边的树》一诗,更是好评如潮。此外,这期间他还写了话剧《清江急流》,被改编为广播剧并获得一等奖的剧作《莫扎特》和儿童多幕剧《谁打破了花瓶》等。

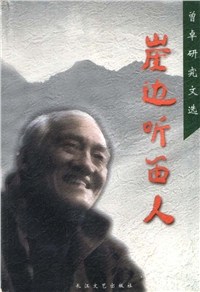

1979年平反以后,曾卓重返武汉市文联工作,后当选中国作家协会湖北分会副主席、中国作家协会第4届理事,第5、6届全国委员会委员,武汉市作家协会名誉主席,并迎来了他文艺创作的第二个“青春期”。从1981年起,他陆续出版了包括诗集《老水手的歌》(1983)、散文集《听笛人手记》(1986)和诗论集《诗人的两翼》(1987)在内的10余部作品。

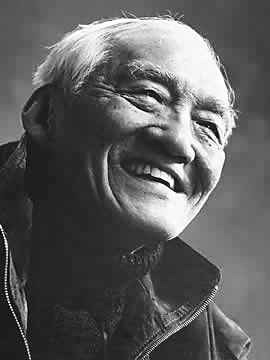

从少年时期开始写诗,到老年仍不懈地进行创作,曾卓留下了一批”凝练自然,富于哲理,感情深沉而真挚”的文艺作品。他的诗作既扎根于中国的现实土壤,具有浓厚的历史感与时代感,又饱含着”对大地的爱,对生活的爱、对人民的爱”以及”对诗(艺术)的爱”。他的散文也独树一帜,思想深邃、文笔优美、感情充沛。虽然曾卓见证了母亲和祖国的苦难,也亲历了离合无常、蒙受冤屈、荆棘密布的人生道路,但他的作品里难见消沉和绝望,却始终充满面对命运时无所畏惧的坚强信念和真诚坦荡的人格力量。这些作品直达读者的心灵深处,激起不同时代、不同年龄的人们的联想和共鸣。曾卓的创作卓然而立,生命力持久,深受群众的认可和喜爱。他的《悬崖边的树》被誉为”受尽折磨而又壮心不减的中国知识分子”的形象写照,在全国广为传诵;1983年,《老水手的歌》获得全国第二届诗集奖;1988年,《听笛人手记》获得新时期全国优秀散文奖;2002年4月10日去世以后,曾卓仍荣获国际华人诗会当代诗魂金奖。

人们对曾卓的一生普遍作出了高度的评价,正如张永健教授所言:“有人说,曾老是武汉的良知,湖北的良知,乃至是中国诗坛的良知。这话是一点都不夸张的。曾老的一生代表了中国一代知识分子的人格和品德。他的人生道路是坎坷的,性格是倔强的,理想是远大的,情感是火热的,成就是辉煌的。”

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222