抗战时期严、张、石在鄂西

抗战时期严、石、张在鄂西

谈瀛

一、蒋介石使用“定身术”

严、石、张留任到鄂西

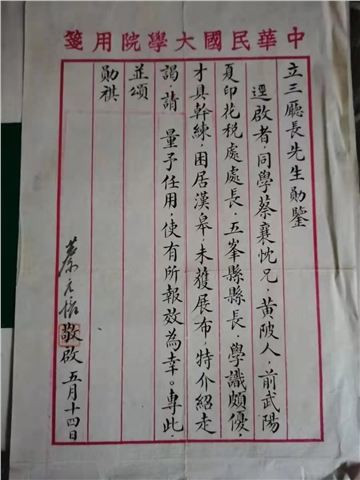

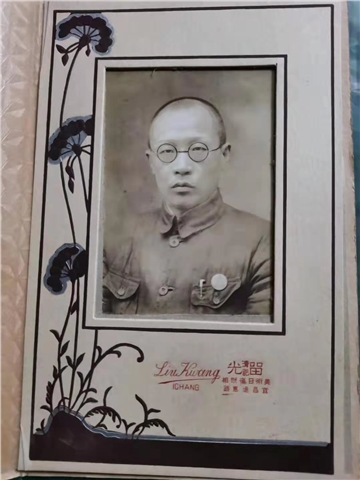

抗日初期,湖北省政府经过两次改组。第一次改组在一九三七年十二月,由何成浚任主席,被人们称为“湖北三怪”的严立三、石瑛、张难先同时任省府委员,严兼民政厅长,石兼建设厅长。第二次改组在一九三八年六月,由陈诚兼任省主席,严、石、张留任委员,严仍兼民政厅长,并受陈诚委托,代行省主席职务。这次改组是由几种因素促成的。一方面,何成浚在第一次任省主席期间(1929——19 3 2),早已声名狼藉,又因在“西安事变”中与何应钦有所勾结,已经失宠于蒋。战时再主省政,泄沓如故,信用杨揆一(鹤峰人,日本士官学校毕业),与严、石、张“道不同,不相为谋”。更为重要的原因,是在南京失陷以后,武汉为国共第二次合作以及战时全国政治军事的重心,湖北省在抗战全局中的重要地位愈加显著。当时亲驻武汉的蒋介石,口头上讲“抗战到底”,暗中却与汪精卫密谋德使陶德曼向日本求和,心事重重,当然要加强对湖北的控制,加强其嫡系势力在湖北的统治地位,因此选定陈诚兼任省主席。蒋在人事上,一贯排除异已,疏贤忌能。他深知严立三在黄埔学生中有很高威信,在全国舆论中有较好评价,所以不愿再给严以带兵的机会;他又深知石瑛历来反对汪精卫,反对向日屈膝求和(石在任南京市长时,拒见日本总领事,反对汪精卫的媚日外交,并因此愤而辞职。石为国民党元老,历任国民党中央委员,原任考试院铨叙部长。)所以也不愿石瑛重返“中枢”致碍手脚。由于陈诚原是严立三的旧部,早年是严一手提拔起来的,而严立三又与石、张是多年摰友,蒋用常以抗日自我标榜并与亲日派何应钦相对抗的陈诚来当湖北省主席,便不难挽住严、石、张,凑成一个象是与湖北名流密切合作共理鄂政、团结抗日的局面。这是蒋介石对付“湖北三怪”所使用的一种“定身法”,既可以敷衍舆论,又可以给陈诚抬高身价。

陈诚也有他的心计和手腕。口头上向严一再表示,他的接受兼职主要是为大局团结贤能,为严先生撑腰通气,湖北的事以严、石、张为主,省府的事靠严主持。讲的多么甜蜜、多么诚恳呵!实际上,他却用自己的心腹人柳克述以委员兼秘书长,这就掌握了省府的喉管;同时,财政厅长杨绵仲,建设厅长郑家俊,教育厅长陈剑脩,也都是出自陈诚的私人口袋。柳克述等人心目中只认陈诚是他们的主子,窃权逞势;视石、张为赘疣,有碍手脚;即对严立三,也是貌合神离,貌敬心轻,阳奉阴违。不久,石瑛、张难先便感觉到陈诚的骄横、狂妄,洞察到柳克述等的浅薄无知,在武汉时双方就已经发生了裂痕。省府迁到宜昌以后,石、张与柳克述公开决裂,愤而电告陈诚,提出辞职,并相继离开宜昌。石移居建始,张移居恩施县城,不问省政。省府迁驻恩施以后,严立三仍带少数机要人员留驻宜昌三游洞办公,配合前线军事。至一九三八年年底严才到恩施。以后往来宜、施之间,初则力图协调人事共济时艰,但石、张与柳已势如冰炭,严两面受气,孤掌难鸣,终于采纳石、张的意见,多同时求退。结果是一九三九年六月间省府的局部改组。

省府虽经改组,由严立三代理主席,兼建设厅长,张难先改兼民政厅长,但陈诚并未开缺,省府委员及厅长人选,还是由陈诚提名、决定。柳克述虽调走了,但新任委员兼财政厅长赵志尧,是多年跟随陈诚主管军需的钱口袋,其见信于陈诚的程度,远在柳克述之上。由此可见,蒋介石毫未改变其“家天下”的宗旨以及对待“湖北三怪”的定身法术。陈诚也不肯放弃湖北这块地盘,为自己设有耳目,留有馀地。宜昌失守以后,陈诚大摇大摆地到了恩施,先以第六战区司令长官身份在龙洞紧张地举行军事会议;接着,便以原兼省主席的架势,亲到土桥坝省府驻地主持省政府委员会议,近于“逼宫”夺印。严立三的代理主席,名实两难立脚,只得拱手让位于陈了。

在严代理主席期间,一九三九年秋,湖北省临时参议会成立(会址在龙洞附近),石瑛出任议长,直到一九四三年十二月四日病逝于重庆歌乐山中央医院。严老辞职后,不久即移居宜恩,先则在晒坪从事垦殖,继则执教宣恩县中。张曾应严的邀约,一度移居宣恩长潭河,与严结临而居,并就地自办农民识字班,亲任教学。一九四二年秋,严、张同时经省临参会选举为国民参政员,严仍寓宣恩,至一九四四年四月,因病重,转恩施治疗,病逝于沙湾湖北省立医院。张于一九四三年夏由恩施谭家坝迁居重庆。到了抗战胜利,“三怪”之中,张为硕果仅存,重归武昌。严、石的灵柩,迟至一九四七年七月才分别自施、渝两地运回武汉,邻葬于武昌东边九峰山。总之,抗战时期,随着省府的西迁,严、石、张的活动主要在于鄂西,实为鄂西历史上大有关系的人物。姑先不论其在政治上的影响如何,即以去职后的两位省主席(张曾任浙江省主席)以平民身份在宣恩当中学教员、教识字班一节而论,已是难能可贵,独著千秋的佳话。

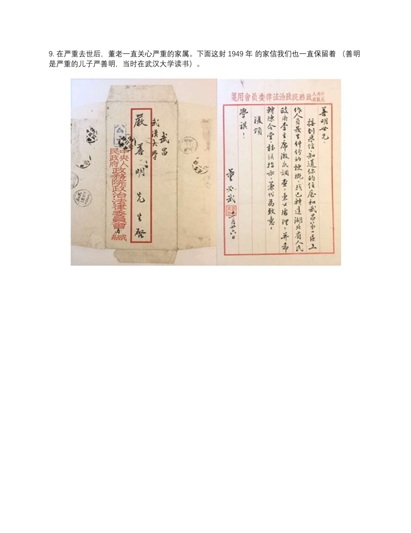

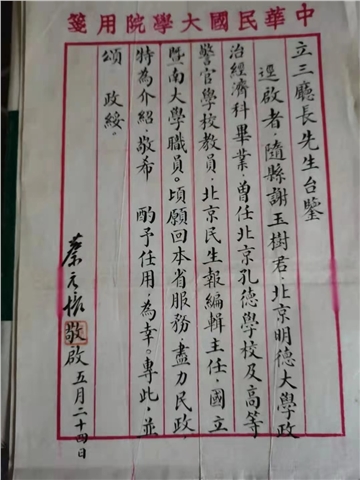

二、维护国共合作,主张团结抗日

严立三与邓演达为金石之交,与叶挺也有长期的交谊,在黄埔军校工作时,与共产党人共事时推诚合作,对周恩来、肖楚女尤为推重。北伐中,严任二十一师师长,战功卓著。“四·一二”政变后,宁汉分裂,邓演达在武汉激烈反蒋,严因此遭到蒋介石的疑忌,被迫解除兵柄,身隐庐山,心忧国事。对蒋进行反共内战、杀害邓演达,深抱“萁豆相煎”,“毁我长城”之痛。抗战发生后,借北上谒黄帝陵的方便,秘密走访延安。后在武汉,又与董老相见。武汉沦陷、省府西迁以后,蒋介石不断策划反共。蒋帮派驻鄂西的特务机关,一方面向其上级攻击严立三对中共在鄂中、鄂西的活动采取不闻不问的态度;一方面又向严提出一些有关共产党活动的情报,要求省府采取相应措施,对严施加压力。严始终坚持维护国共合作的初衷,屹然不为所动。所用县长中,如五峰县长章致铨、石首县长刘隽、监利县长郑桓武,多次受到土豪劣绅、中统、军统以至第九战区方面的攻击,被指责为有共党嫌疑,要严立三予以撤职查办。严多方设法维护,继续信用不减,使他们安于其任,免于风险。当时我随严左右,任秘书,处理机要及私人信件,故知情较多。有一次,严向我谈及人才难得的问题,说:“湖北的人才受过两次重大的损伤,一次是民国初年,黎元洪做了袁世凯的工具,屠杀一批武昌首义有功的革命党人;一次是一九二八年胡、陶在湖北,又杀了一批共产党人;牺牲者多数是青年,这都是民族的元气,桑梓的英华;倘使当时多所保全,今日必不致有人才难得之感。”他还举汉季的党锢、明季的东林为例,说“人之云亡,帮国殄瘁”,“区区一掌,不能独挽江河”,可见其感叹之深长。

皖南事变发生时,严已辞职了,但对叶挺的安全极为关切。为了寻找一封有关的信件,他有眼疾,不能上楼,由他的夫人代他上楼开箱取信,夫人不幸失足跌伤,许久才治好。这是事后严夫人亲口给我讲的。一九四二年四月,严自宣恩经过恩施去重庆出席国民参政会,约我去其寓所,出示所拟提案。我问他启程时间,他说还有一件要事要跟陈长官(陈诚)面谈,然后才能动身。后来,据阮齐(黄埔二期生,曾由严保任省保安处长,后任省干训团教育长)告诉我,严这次过恩施找陈诚面谈的即是关于叶挺的安全问题。此后叶之移居恩施,应与严此行有些关系。据阮说:中共与蒋蹉商新四军军长人选时,初提名单,蒋不同意,想要严出任,说严向持中间立埸,较为适宜。蒋嘱陈诚具函征求严的同意,严复信说:希夷兄(叶字)现在并不是共产党员,但过去与国共两党都有深切关系,由他出任军长最为适宜。后来国共双方才商定由叶出任军长。所以严为与闻其事之人,在道义上更觉有尽力营救的责任。在商定新四军军长的过程中,严陈之间有往返函件。但严守密,从未谈及此事。不知阮何所据,姑录存一说,以待他证。

在西安事变中,蒋介石被迫接受改组南京政府以为国共合作成立联合政府的过渡,所拟人事变动名单内,列有由严重(即严立三)代替何应钦任军政部部长(在西安事变以前不久,蒋已明令发表陈诚任军政部次长,借此改组,一可去何,一可利用严重名义,由陈掌实权。);其后,蒋违诺言,未见实现。一九四〇年春,我因事由恩施去重庆(主要是受严之命找陈时校长洽商中华大学迁移恩施的问题),当时从蒋的左右传出消息说,为了协调国共之间的矛盾,蒋打算调严立三来接替陈诚所任的政治部长之职。政治部方面有个别人甚至神经过敏,误认我是严派来重庆打前站的,到我寓居的旅馆来探虚实。我回恩施后。即以所闻告严,严说他自己毫无所知,必无其事,嘱我不要传播。同时还说:“在北伐时,蒋不让择生(邓演达宇)带兵,要他当总治部主任,结果怎么样?现在即使找到我,我只有敬谢,无能为役。”由此也可见,严对蒋的一贯看法,蒋对严的猜忌和利用,也是藏有戒心的。

“九·一八”事变后,石瑛从抗日救亡的愿望出发,逐渐改变了对中共的看法。抗战发生后,进一步对国共合作、团结抗日,抱有深切希望。一九三八年初,石任湖北省府委员兼建设厅长时,曾与董老晤面恳谈。据闻是雇一小船,泛游江上,以避外间耳目,即在舟中与董老商定,由建设厅出名义、出经费,请李范一为代表,同时由中共方面派陶铸等负实际责任,在应城汤池开办“合作人员训练班”。毕业学员均由建设厅加委派赴各县,任合作指导员。这件事,对于革命骨干的培养、革命思想的传播、抗日的动员以及中共在鄂中、鄂西的组织发展,都起了重要作用。“汤”训学员分派各县以后,深入农村,开展各项工作,不断引起反动势力的嫉视,受到特务的注意和监视,甚至造谣诬蔑,向省府提出控告,要求查办或撤换。严、石见有此类案件,即晓谕主办人员,不要轻听轻信。并说:“办合作事业的人员,就是应当深入农村接近农民,这是一批有爱国良心热血、踏实办事的青年。”在严、石的掩护之下,他们得以用公开合法的身份继续坚持工作。李范一因办“汤训”也受到蒋帮党团、特务的攻击。后应石瑛的邀请,迁居恩施。特务们对李百计中伤,阴谋加以迫害,主要由于石的关注和袒护,李才幸免于祸。

总的说,在陈诚到恩施以前,尽管蒋介石不断策划和掀起反共浪潮多,严、石在鄂西当其冲要,于有意无形之中,发挥了一定的缓冲作用和掩护作用。这样,就使中共在鄂西的工作得到不少方便。陈诚到恩施以后,极力迎合蒋的反共意图,大肆逮捕共产党人和进步青年学生,并建立如“民训会”、“青训团”之类的机构,使局面急遽恶化起来。

三、严禁鸦片,打击团阀

在地方施政方面,严禁鸦片、打击团阀这两件事影响较大。严立三平时对事对人,心慈手软,处理问题,失于优容。他在黄埔军校任总队长时,正当英年锐气,在学生中已有“严婆婆”之称。退隐多年,战时再起,处境艰难,就更显得婆婆妈妈了。我当时亲随左右,对他有个看法,认为他是“欲为椎鲁而不能钝,欲为果锐而不能达”(苏辙论刘先主语)。可是,他在禁绝烟毒、锄除团阀这两个问题上,却表现了坚强的决心,采取了“快刀斩乱麻”的手腕。一九三八年年底,严自宜昌到恩施,沿途有所考察,到施后,一方面仔细审阅了几位视察提出的关于施南八属社会调查的报告,一方面又分别约见了几位熟悉地方情况的人员(记得当时约见的人员中有第七区专署视察梅壮宇,黄梅人,青年敢言,对地方利弊、民生疾苦,了解较多,所言多痛切时弊,为严所重视,频频首肯。未久,即调梅任民政厅视察,后出任石首县长,一九四二年,日军进攻中,率部抵抗,以身殉职。梅能诗,有:“武昌糠土南昌血,汉上悲歌塞上鸿”句(盖纪北伐武昌围城、南昌起义、白色恐怖、张家口抗日诸事。),严倾听意见,获悉烟禁有名无实,毒祸暗中滋蔓;专员袁济安、县长余良材等,与当地豪绅串通一气,放纵种植鸦片,想借此筹经费、饱私囊;恩施城内有秘密烟馆,常有个别公务人员出入其中······不胜忧愤。因此,亲下“公务员吸食鸦片者,处以死刑”的手令。旋即查获恩施县政府会计主任某吸食鸦片一案,当即予以逮捕,交保安处军法科检验、审讯,供证确定后,立即处决,分别通报,布告周知。(以后专署的撤销和恩施县长的更动,都是与此有关的。)春雷霹响,风纪肃然,烟毒犯也稍有收敛,吸、售、运、藏和种毒活动转入隐蔽,并未绝迹。在严的督令下,一九三九年上半年,各县仍不断查出暗种鸦片的案件多起,问题还是很严重的。严代理主席后,进一步采取断然措施,以“主席兼全省保安司令”名义,下令规定:“几在本省境内,吸、售、种、运、藏鸦片烟毒者,一律处以死刑。”同时还开展了大规模的禁烟宣传活动。省府各厅处以及其他驻施单位都抽调有人,参加宣传工作,印发几十万份禁烟图画、文告。在宣传文件中,严亲题“树德务滋,除恶务尽”,一并分发全省各县下达基层,务求家喻户晓。

禁烟行政,本为民政厅主管,当时张难先兼任民政厅长,对此极力支持,亲身带领民厅职员进城宣传,赶集宣传。张这时已有六十六岁高龄了,须发飘然,又素长于演说,所至之处,听者云集,无不深受感动。影响所及,风气大变。

这项单行于湖北的的禁烟法令与当时“国民政府”历来关于禁烟禁毒的法律、法令以及战时军法,都有极大的出入和明显的抵触;按照国民党的政法体制和军法系统说,省政府并没有自行立法悬禁处死的权限;在现代立法的理论上,又缺乏充分的根据和可援的前例;以死悬禁,既失之操切,行于一省,也不是治本清源的办法。因此,自电令发出之日起,即不断遭到重重阻力,引起种种非议。上报到军委会,军委会不批准;分报到行政院,行政院不予备案,司法院提出异议;军法执行总监部,对报核的案件又屡加驳回。当时省府内主管军法案件的是保安处,具体办案的是保安处内的军法科。军法科长曹秉哲(绍兴人,北京大学法律系毕业,曾在杭州任律师多年,颇有名气。抗战初期在武汉,与郁达夫夫妇常有往来,私人交谊颇密。)在承审烟毒案件中,处于两难之境,深感棘手,曾一再提出辞呈。严召见了曹,表示挽留,并向曹反复说明自己的苦心孤诣,大意说:“鸦片不禁,中国必亡。我们与帝国主义势不两立,同时也与鸦片烟毒势不两立,过去百年的历史是如此,现在抗战时期尤其如此。湖北地当抗战军事要冲,现在敌人正在占领区和前线推行毒化政策,用以饵诱汉奸,腐化人心,破坏生产;不肖之徒勾结前线军官、后方贪官污吏、土豪劣绅,贩烟售毒,发国难财。鄂西这块土地,如果不能保持干净,不仅后患无穷,而且我们战无立足之点,死无葬身之地。坚持抗战与坚持禁烟,都是为了救亡图存,都是我们的神圣职责和严肃任务。”又说:“一人死,可保全家的幸福;一家哭,可以免去一路的哭声。林则徐有诗句云:‘苟利国家生死以,岂因祸福避趋之’,我们应当以此相勉。你在湖北为地方办了这件大好事,湖北人不会忘记你。”严最后还表示:“一切后果,由我承担全部责任,决不相累。”曹终于被说服了,打销了辞意。这次谈话时间约有两小时之久,我当时在傍倾听也深受感动,故至今犹能回忆其梗概。湖北这项单行禁烟令,由于严的决心,一面“先斩后奏”,一面据理力争,官司打到蒋介石那里了,蒋不表态。严又直接电蒋,一去就力争,蒋才表示“默许”,要左右分别致意,把风波平息下去。以后陈诚亲主湖北省政,到王东原继任省主席,这项禁令,仍在继续执行。直到抗战胜利复员,约在一九四五年底,才被撤销。它虽仅在战时行于一省——主要收效于鄂西,却打破了自清朝末期至蒋介石统治时期历时百年“寓禁于征”明禁暗纵的局面,在中国近代禁烟史上,不失为具有风雷生气的一页。

在锄除团阀势力方面,严也采取了积极的措施。一九三九年,由省保安处直接指挥的保安第一、二、三团,全部开进了恩施地区,分驻各县,首先对团阀增加了威慑(原仅驻一个保安团,即保安第七团,团长为吴中相,由七区专员兼区保安司令指挥)。严代理主席后不久,即电请军委会批准成立施巴警备司令部,并由严电保阮齐任警备司令。严责成阮齐全力以赴,解决团阀问题。同年冬阮在恩施召开了施巴警备区的治安会议,除全区各县县长及驻区各保安团长都应召赴会外,还邀请有地方知名人士,如利川的范腾霄,宣恩的周之翰,利川的吴兆廷等参加会议。团阀中的典型如来凤的向卓安等,也同时被召与会。在会议上,阮齐发表了长篇演说(原文载当时的大同日报),传达了省府的治安方针和有关措施(包括分别登记、收缴私人枪支等项规定),并晓谕拥枪称霸作恶者,悬崖勒马,回头是岸,弃旧图新。在这次会议期间,逮捕并迅即处决了作恶多年、民愤最大的向卓安。经过这次会议后,鄂西根深蒂固的团阀势力,才受到了一次带摧毁性的打击。恩施县原第二区区长傅卫风,拥枪五百馀支,恃新塘一带地势之险,多年称霸一方,奴役群众,草菅人命。这时闻风寒胆,亲身到警备司令部投案,自动交出部分枪支,以表明就范的诚意。经阮报请严批准,不咎既往,放傅回家。陈诚亲主省政期间,一九四一年春,傅的胞弟傅云风因劫持麦耥乡烟毒犯谢海澄,抗传抗捕,傅卫风还企图负险,组织武装布防,在险要处设哨封锁。陈诚知道了,十分震怒,立即调保安第十一团进军新塘,大举围攻。陈诚还说:“必要时,派飞机轰炸。”尔后傅在大军压境、亲友劝说之下,终于被迫缚弟投案。除傅弟经审讯被处决外,傅卫风被关押到一九四二年冬,陈诚离施前,经过阮齐(此时已调任省干训团教育长)请求陈诚批准交保释放。傅出狱未久,就病死了。由此可见,在当时的条件下,肃清团阀势力,并不是一个轻而易举、举则有效的问题。

四、重视地方教育多致力学术研究

严、石、张都有办教育的经历,对抗战时期的地方教育问题,自自始至终一贯重视。省府西迁以前,在武汉制订《应变方案》时,对重点学校的西迁、全省教育的布局以及对学生实行公费制度,都已有所规划。关于学生实行公费制度,其议实发自于严。按照严的想法,抗战时期应做到“民皆兵 官皆将”,中等以上学校,应以军事政治教育为主,办成象黄埔军校那样,学生毕业后既能带兵打仗,又能胜任行政千部,。抗战胜利以后,还可以继续深造。后因种种原因,未能实现。西迁以后,严对学校的环境、师生的生活十分关心,对学生尤其爱护备至。每到一县,必亲往学校视察、听课、同食,检查学生住宿、衣服等等。举一例说,严的夫人在寓居恩施期间,除亲操家务、洗衣、做饭而外,手不离针线活,经常纳鞋底做布鞋。我曾劝她节劳,并问她为什么经常做布鞋。她说:严先生说,很多学生夏天穿草鞋,冬天没有布鞋,就打赤脚,他感到很难过。我赶制布鞋,送给学生们,虽然杯水车薪,也表示我们一点心意。当时受到严夫人赠送布鞋的,有位建始师范的学生叫袁平的,现在武汉市任关山中学校长,可为见证。严辞职以后:曾在宣恩中学数书,张难先在宣恩长潭河居住期间,曾自办农民识字班。这都表明了他们对鄂西教育的重视和鞠躬尽瘁的精神。陈诚到恩施以后,亲主省政,为了扩大自己的声势,利用既成的事实,加以“计划教育”的美名,并把建立联中、实行公费,一概宣传为他在湖北的创举,这有些掠美和失实之处。

严、石、张不仅重视教育,而且本身都是致力于学术研究的人物。石在清末以举人出国留学,第二次赴英留学,专攻冶金、采矿,在民国初年,他已是国会议员了。他常讲到自己中年补习英语,吃过不少苦头。张于一九二〇年至一九二一年寓居北京时,每夜至北京大学听讲,与梁漱溟、林宰平、肖隐公等相结识。据华觉明云:张到北京时,梁漱溟不过三十岁,张已年近五十;梁在北京大学讲《东西文化及其哲学》,张常往听讲,而且常是到埸最早、坐在前面;稍久,引起梁的注意,一次讲毕后。梁即离开讲台与张攀谈,知其为湖北人,随即向熊十力打听。熊说,张先生是我的一位老朋友。然后订期约请梁张会餐,并介绍订为忘年之交。华当时在北京办小报,曾采此事作为新闻发表,一时传为佳话。

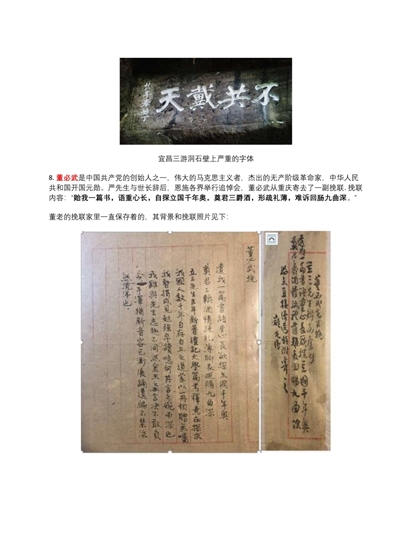

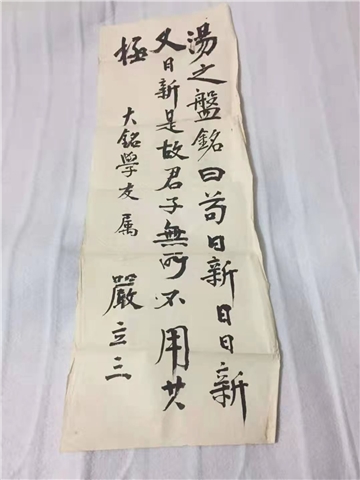

在此稍前,严于保定军校毕业后,也曾一度寓居北京某佛寺读书,发起组织道学会,并撰有《道学会宣言》。此后,在隐退庐山期间,更加专心致志于学术研究,除出入经、史、子、集而外,还对释典道藏进行了广泛的探讨。严在辞去代理省主席以后,即着手于学术专著。他的《礼记大学篇考释》就是在宣恩写成的(中间一度为査阅参考书,曾去四川灌县小住)。后经自费付印五百册,分赠各大图书馆及友人、学生。董老在重庆获悉后,托李荐廷(同时任国民参政员)向严致意,严即赠送董老一部,并在封面上写了一段话。严病逝以后,恩施举行追掉会时,董老亲书致挽联云:“贻我一篇书,语重心长,自探立国千年奥;奠君三爵酒,形疏礼薄,难写回肠九曲深。”下联是写抗战时期,先后在武汉、在重庆,为了避免蒋的疑忌,彼此不便公开接触;上联就是写赠书一事的。“语重心长”就是指严在赠书上的题语,董老并在挽联的边款行间,摘录了严的原话。

张难先所撰的《湖北革命知之录》也是在抗战时期寓居恩施时着手的,并写成了主要部分,以后去重庆加以补充完成全稿的。

五、石瑛出任议长

石瑛出任湖北省临时参议会议长,是由严立三提名的。一九三九年五、六月间,严由去渝辞职到返施接任代理主席,即向蒋介石与陈诚提出以石出任议长为自己出处的条件。所以六月间省府的局部改组,没有保留石的省政府委员一职,以留馀地。石就任议长以前,也提出了一个条件,即推举李四光任副议长。征求李四光的意见时,李表示推辞。经严、石一再去函去电,李才勉强同意。第二年开全体会议时,才应严、石的邀请,到施参加并主持会议。在与会期间,李曾在龙洞省参议会会址,举行过一次学术讲演会,讲题是关于鄂西地质情况,到会听讲的约在百人以上,座席为满。这应当是鄂西有史以来的第一次学术报告。李不久即辞职,由胡忠民继任副议长。湖北省临时参议会成立后,首次全体会议,在石瑛的主持下,通过第一个决议案,就是通电声讨汪精卫的叛国罪行。当时重庆各报都曾刊载,引起了全国的重视。

在临参会参议员中,以石瑛为中心,迅即形成一股力量,在石逝世以后,继续发挥了一些作用。如一九四五年初《湖北论坛》在恩施的创刊(以后迁到武汉,继续出版,并改名《自由论坛》),成为解放前湖北爱国民主力量的喉舌。石瑛有办理实业的经验,到鄂西以后,曾在建始创办棉麻生产合作社,后在恩施又创办了粮食加工合作社。他对鄂西的经济发展十分留心,曾有战后筹办鄂西开发公司的打算。

附带说一下,严立三在宣恩晒坪所主持的垦殖,虽由于自己缺乏经验,又所用不得其人,加上老弱残兵,缺乏应有设备等等原因,以致失败。但严的原来设想,是着眼于战后鄂西农林建设。他预想战后部队复员,湖北全省总计必有不少复员军人有待安置。正好借此机会,由国家投资,让这些复员军人在鄂西得到安置,从事于鄂西的农林畜牧事业。所以先在晒坪作一初步实验,以为战后复员安置办埸打个基础。

六、 严、石、张的作风

严、石、张三人由于经历不同,各有特点。严自号劬园,石自号戇园,张自书耻庐,这也各自表明了本人的性格和倾向。但他们也有很多的共同点,主要是爱国,革命,好学,抗战时期一致维护国共第二次合作,坚持团结抗日。在作风上最为一致的是操守廉洁,生活朴素。严一贯生活刻苦,在宜昌三游洞办公时,与部属一起吃饭,见了荤菜,便说战时要节约,生活标准不可超过前线士兵和当地群众。石在任议长时期,一九四二年间,以身作则,带头掺食玉米,并号召公教人员一致多吃杂粮。后来据卢镜澄(著名西医,当时任省卫生处长)告诉我说:石的胃病就是这样引起的。严的早死,也与多年营养不良有关。前几年在省政协晤见严的胞弟严正,谈到这一点,他含泪相告,说:“他父亲在安徽任知州,卸任回乡以后,两袖清风,家徒四壁。过春节时,无钱买肉,只买了一副猪大肠,他们兄弟年龄还小,不知家庭困境,见大肠带有腥味,停下筷子不肯吃,被父亲教训了一顿。他们兄弟背着父亲还哭一埸。严以后不忘父训,不忘广大贫苦群众,终身不讲生活享受。张的艰苦朴素作风,从他的《自述》中可以概见。由于严、石、张作风的影响,当时恩施各界,大多相习成风,布衣素食,安之若素。陈诚到恩施以后,设民享食堂,提倡四莱一汤,实际上并不能做到以身作则,上行下效,“艰苦朴素”逐浙变成了一句空话。有些人私下议论,讽民享社为官享民哼社,并不是没有原因的。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222