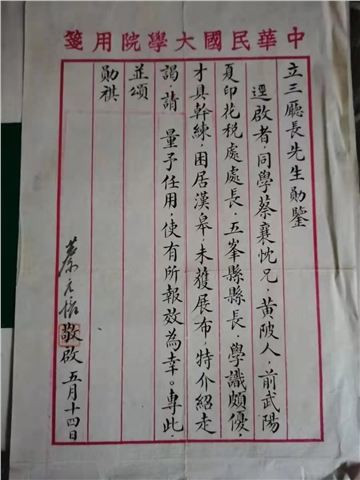

记严重——立三先生

“但悲见九州同”

一九四四年,严立三先生病逝于恩施沙湾湖北省立医院。病中,主治医生何钦圣,日夜不懈,精心治疗;卢镜澄、杨光第、蒋树人等著名西医、中医,都参加会诊。严多次要求医生们不要为他的病多费精力,更不要因治他一人的病而影响到对其他患病群众的治疗,情辞恳切,阐者莫不感动。弥留之际,侍候在傍的贺有年,问严先生有无遗嘱,他睁眼点头,表示有话要说,但已说不成声。贺执笔铺纸,只记下“有罪要火葬”五个字。

这时候,日本侵略者正在发动军事攻势,企图打通平汉、粤汉两条铁路,迫使重庆政府投降。蒋介石仍然坚持反共立场和个人独裁,大敌当前,形势危岌,却表现手足无措,所部望风崩溃。时局仍然是仇者所快、亲者所痛、识者所忧的时局。平生怀抱爱国热忱年仅五十二岁的严立三先生,没有看到国共两党的团结和抗日战争的最后胜利,忧心忡忡,赉志以殁。“有罪,要火葬”五个字,表明他对祖国、对人生的高度责任感,也包含着他对时局的阢优和悲愤,比之陆放翁的“死去原知万事空,但悲不见九州同;王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的遗诗,思想感情,更为深挚,更加沉痛!

投笔从军

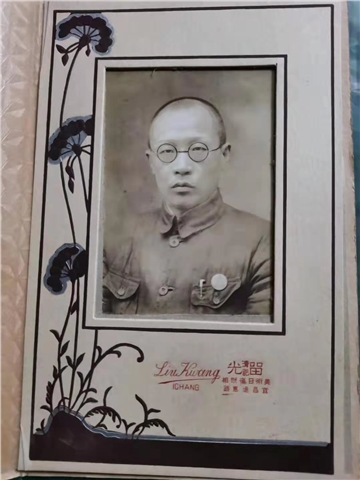

严立三,即严重,后以字行,别号劬园。湖北省麻城县人。一八九二年(清光绪十八年)生。他的父亲,在安徽任知县,廉介自持。他随父母生长于任所。父亲去世,家无余财,孤儿寡母,生活清苦。在列强侵凌旧亟,,清廷腐朽无能的刺激下,他自幼厌弃帖括章句之学,喜读康梁变法图强的议论。对于明清之际的学者,他最佩服颜习斋。他认为中国要不受外国欺负,不步高丽、安南后尘,只有走全民皆兵一条路;知识分子要负起救国的责任,只有走弃文学武、投笔从戎这条路。他童年营养不良,身休羸弱,视力较差,母亲爱怜他,不赞成他从军。他终于说服了母亲,毅然考入安徽陆军小学。辛亥武昌首义爆发,他在陆军小学学生中,奋跃而起,响应革命党人的号召,荷枪参加保卫汉阳的战斗。他生前曾用早年参加辛亥首义、中年参加北伐战争、晚年参加抗日战争来说明他生平的出处大节。

民国初年,为了继续深造,他考入保定军官学校第五期学习。在同学中,与邓演达、刘宏宇、叶挺、季方、侯连瀛等人志趣相投,互相砥砺,交谊很深。毕业后,照例被分发到部队中见习。他对于北洋军阀深恶痛绝,托辞治病,退回“分发令”,独往北京,寄居僧寺,潜心治学。其间,曾与几位志同道合的朋友,发起组织“道学会”,他起草有《道学会宣言》 。他们所说的“道学”,与宋明道学——理学,含义有所不同,宗旨在于发扬中华民族文化学术优良传统,提倡躬行实践。在北洋军阀的黑暗统治下,这种理想很快归于幻灭,留给初出茅庐、满腔热情的严立三,只是失望与傍徨。

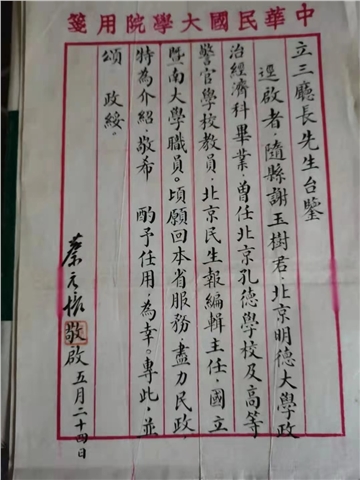

不久,由于邓演达的介绍,孙中山领导下的粤军将领邓铿(仲元),约他去广东参加军事工作。邓铿任粤军第一师师长,他在邓的部下历任连长、营长、副团长及留守处主任(训练新兵、办理后勤)等职,深得邓铿的信任。他曾多次亲聆孙中山先生的演说和关于建立革命军队的指示。据他自己说,他对于孙中山的三民主义“有甚深之印契”。那时候,广东的情况十分复杂,粤军内部,旧影响还很深,军风纪也较差,士兵大多存在雇佣思想,作战力薄弱。严立三在部队中,特别注重部队的纪律和训练,与士兵共甘苦,对群众爱护备至,深得兵心、民心。他的人品、学识、带兵练兵的能力,引起了各方面的重视。

黄埔军校的良师

一九二四年,孙中山先生制定联俄、联共、扶助农工三大政策,国共两党开始合作,在共产党的帮助下,一方面进行改组国民党,一方面创办黄埔陆军军官学校。孙中山指派廖仲恺任黄埔军校党代表。中共方面,周恩来、叶剑英、恽代英等同志,也先后到黄埔军校主持政治工作或担任教官。邓演达、严立三相继离开粤军,参加黄埔军校工作,邓任教育长,严任总队长。蒋介石虽窃取校长职位,但在开办初期还不能独揽学校大权,尽管他一度伪装极左,口口声声吹捧鲍罗廷,但由于他不学无识,装腔作势,言行不一致,在学生中并无威信。

严在黄埔军校一、二、三期任总队长,全心全意培养一批新的革命军官,起早睡晚,勤勤恳恳,事事以身作则,既抓课堂教学,又抓操场教练,严格要求,丝毫不荀。在操场、野外,队长做示范动作不正确的,他就当场纠正;不得要领的,他就及时提示。巡回听课时,发现教官讲得不透彻,他就及时问学生们是不是听懂了;不懂,他就请教官重新讲解,讲不清楚,他就补充。教官讲的,如有错误,他就及时提出批评纠正。学生们认为严循循善诱,诲人不倦,平易近人,可敬可亲,都说他是黄埔军校的良师。

他对学生的爱护,无微不至,经常深夜査铺,发现学生熟睡后被子没盖好,便亲手轻轻地给他们盖好,不使惊动,不使受凉。对患病学生,每天亲往询问病情以至医疗、饮食等情况,如同看待亲人一样,学生们私下议论,都称他为“严婆婆”。一九二六年冬,英山傅慧初先生(同盟会会员)与我谈到严立三之为人,曾告诉我一件小故事。英山有位农家子弟肖姓青年,由傅慧初介绍去广州,考入黄埔军校三期。肖的父母,年老多病,家遭旱灾歉收,一家数口,告贷无门,来信诉苦,这位学生收到家信,边看边掉眼泪。严发现了,询问情况,给以同情安慰,并哓以革命军人大义。当天,严即写信给在上海的傅慧初,汇款二十元,托傅转寄肖的家中度荒。两月以后,肖接到家信,说是收到了傅先生汇来的钱,肖以为这笔钱是傅解囊相济,特地写信给傅表示感激。经傅回信说明原委,肖才知道寄款的是他们的总队长。

黄埔军校第四期,严改任训练部长,不久,就参加了北伐。

北伐名将 中途解甲

一九二六年,北伐开始。严任二十一师师长。就职时,即向全师官兵提出三项公约:一是人事公开;二是经济公开;三是意见公开。同时,申明纪律,严禁官兵赌博、强买物品、强拉民夫、侮辱妇女。部队从广东出发,经湖南、江西,入浙江,一直打到苏州,沿途秋毫无犯,到处受到广大人民群众的欢迎。

当时,孙传芳自称五省(江、浙、闽、皖、赣)联军总司令,兵力较强,饷源最足,在数量上、装备上、地理形势上都处于优势。孙看到北伐军步步深入,便集中主力,扼守江浙,以逸待劳。严的作战思想是兵贵神速,打法是迅猛凌厉。山下部队素质好,斗志强,加上军民合作,所以能够以少胜多,势如破竹。桐庐一役,消灭了孙传芳的王牌部队、号称劲旅的孟昭月部一万余人,奠定了北伐军东路军胜利的基础。从此以后,孙传芳的部队,听说“严瞎子”打来了,便望风披靡。当时,北伐军东路前敌总指挥是白崇禧,自恃智略过人,目空一切,经过桐庐一战,对严极为敬佩,当即向蒋介石报捷,并称赞二十一师是北伐军中能以少胜众的模范师。

“四·一二”反革命政变后,宁汉分裂。邓演达在武汉,是国民党左派中心人物,坚持反蒋,言论激烈。蒋早就知道严立三与邓演达交谊很深,到了宁汉分裂以后,还与邓通讯,对严更加疑忌。这时,二十一师正在苏州整训。蒋原拟调二十一师到南京担任卫戍,势将不利于己,即电令二十一师停止开拔,要严独身去南京,当面威胁严说:“邓泽生在武汉,天天高喊要打倒我蒋介石,你同他一向是好朋友,为什么不去信劝阻他?”严当即申明自己是革命军人,奉命北伐,只知任务是打倒军阀。与邓通讯,只是说北伐尚未成功,宁汉不能分裂。蒋介石听了还是不放心,假意问严近来身体怎么样?副师长陈诚能力怎么样?严当即干脆回答说:“我的胃病很厉害,请准离职休养,陈诚是浙江青田人,能力很强,可以接替我的职务。”蒋才允许严先回苏州待命。接着,何应钦奉蒋之命,赶到苏州,集合部队,宣布严师长因病请假休养,由副师长陈诚代理。宣布后。全师哗然,一致反对,弄得何应钦目瞪口呆,不知所措。严当即出面制止,责成参谋长罗卓英、军需处长赵志垚交出关防及全部结余款项,由陈诚接管。当天,严只身乘车去杭州,到天竺寺,脱去军服,穿上僧衣。闻讯前往慰问的,他一概谢绝不见。

陈诚,保定军校第八期毕业,由邓演达召赴广州,是严立三一手提拔起来的。严在粤军第一师任营长、副团长时,陈诚在严部下任排长、连长。陈知道严、邓交谊深厚,在严面前,对邓推崇备至。张难先先生到广州后,与严常有往来,陈诚对张也表示十分敬重。严到黄埔军校任总队长,陈跟严到黄埔任教育副官。严任二十一师师长,陈诚与黄埔一期毕业生孙常钧、李求森同时任该师团长。二十一师打到苏州后,陈被提升为副师长,也是出于严的保举。陈诚夺取了师长职位后,从此逐步得到蒋介石的宠信和重用。

再度铩羽 隐退庐山

宁汉合流后,蒋介石一度下野,严立三在各方的推重下,山任南京国民政府军政厅厅长。不久,即辞职回乡奔丧。一九二八年,桂系势力控制湖北。张知本任湖北省主席,组织湖北名流,回鄂分掌省政,严任民政厅长,石瑛任建设厅长,张难先任财政厅长,王世杰任教育厅长,王因已在南京就任国民政府法制局长,推荐刘树杞接充。严、张、石等到职之前,曾向桂系提出军政分治,军人不得干预省政府各厅的用人行政的主张,以此作为他们回鄂的条件。李宗仁表示同意,胡宗铎也点了头。但历时不到半年,军政之间,便不断发生矛盾。严立三提出的关于逐步推行地方自治的方案,关于实行二五减租政策的方案,都遭到阻力,无法实现。严对胡宗铎、陶钧的专横跋扈,十分不满,愤而辞职,并声明从此入山,不问政治。在蒋桂内战发生以前,严立三已经定居庐山,开始了他的十年退隐的生活。

严立三在庐山,住太乙村,这是邓演达原来住过的地址,自己砍柴,自己运水,生活上坚持自食其力。劳动之外,便是读书。很多朋友、学生,知道他向来廉洁自持,毫无积蓄,便送钱给他,他都谢绝了。有些黄埔生去看他,他劝告他们不要再来,以免招致麻烦。但是,上庐山去看他的学生还是不少的。

“九·一八”事变发生,对严是个极大的刺激。接着,邓演达在上海被捕,并被蒋拘留在南京。为了营救邓演进,他曾秘密地到上海和杭州,有所活动。蒋介石终于杀害了邓演达。严获悉噩耗以后,无比悲愤。两天没吃下饭。不久,即亲赴南京,为邓料理后事,立嗣、营葬。

蒋一直对严立三不放心,曾两次亲去太乙村访严,严避不见面。“九·一八”事变后,天津大公报对严长期隐居庐山,有所报道,称之为“当今之严子陵,清高过于严子陵”。蒋介石见报后,大为震怒,想派人把严赶出庐山。陈诚向蒋建议,说严的名气大,在黄埔生中有威信,给严难堪,影响不好,不如用共赴国难的名义,请他到南京担任一个空头职衔。蒋才改变主意,派陈诚亲上庐山,劝严到南京担任军事训练总监,严拒绝了。蒋还是不罢休,派陈诚再次上庐山劝驾,传达蒋的意旨,请严出任全国禁烟总监,又遭到严的拒绝。

一九三五年六月“何梅协定”签定以后,华北危机愈趋紧迫。严立三对南京政府的辱国丧权不胜愤慨,对中华民族的前途不胜忧虑,满怀爱国激情,只身北上,去陕西中部县谒黄帝陵。他肩挑简单行李,沿途考察山川形势,访问民间疾苦,投宿荒村小店,徒步往返,历时三月,在黄帝陵前洒下了热泪,在古老的河山上留下了脚印。

严在“七·七”抗战序幕掲开后,曾偕施方白先生仍以北上谒黄帝陵为名,特赴延安访问过,与中共方面交谈对抗日对时局的意见,毛泽东主席接见了他们。这件事,我早微有所闻,因严先生对此讳莫如深,所以始终不便问他。一九五一年间,施方白先生来武汉,跟我住在一栋房子里,他住楼上,我住楼下,经常见面,有时也谈到严立三先生的生平事迹。他说他当年访问延安,是随从严先生去的,也未详询其经过。不久,施回杭州工作,仅通讯一次,再没有见面了。前几年,我去看贺有年先生的病,贺也说确有这回事。最近偶然遇见市九中教员蒋孟平老师,便向他打听严善民同志的近况,从而谈到严立三先生的往事,蒋也说解放后还听到他父亲蒋树人先生讲过严曾访问延安。蒋树人先生不仅两度做严的部属,而且是严及其家属的义务中医,多年过从较密,他向来谨言慎行,父子间所谈的话是可信的。

西安事变中,蒋介石被迫答应改组南京政府,曾提出以严重(立三)接替何应钦任军政部长。显然,这并不是出于蒋的诚意;西安事变前,蒋巳任用陈诚为军政部次长。这时候,蒋不过是出于一时权宜之计,利用严立三做幌子来敷衍舆论,使自己摆脱困境,利用严立三当傀儡,掩护陈诚取代何应钦,以免引起黄埔系的反对。蒋介石离开西安回到南京以后,并没有实践他的诺言,严立三并没有被起用。直到“七·七”抗日战争序幕揭开之日,严立三还是继续隐居在庐山的太乙村中。

在抗日战争时期

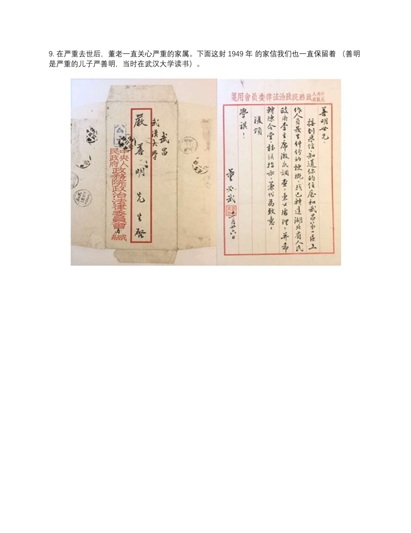

一九三七年十月初,蒋介石电邀严立三去南京。严一见蒋,便请求上前线。蒋要严去上海视察。严赶到上海,国民党部队正在溃退,已经不可收拾了,便转回南京,向蒋复命。蒋说:“今后武汉的地位更加重要了”,要严回湖北任省主席。严仍要求赴战场上效力。蒋说:“日军深入,没有前线后方之分了。”要严速回湖北。十一月,严到武昌。行政院决定改组湖北省政府,以何成濬任省主席,严和张难先、石瑛任省府委员,严兼民政厅长、保安处长,石瑛兼建设厅长。何成濬知道他的重任省主席,由于严的推让,所以一再向严、张、石表示,推诚合作,共济时艰。但何的亲信杨揆一任省府秘书长,企图揽权,从傍挑拨离间,严、张、石与何成濬之间,终于泾、渭分流,分岐越来越大。一九三八年六月,汪精卫为了报复打击历来反对他的石瑛,借口湖北公路失修,贻误军机,在国防最高会议上,提出撒石瑛的职。蒋介石就汤下面,决定改组湖北省政府,派陈诚兼任湖北省主席,严仍兼任民政厅长,张、石留任委员。这时,陈诚身兼数要职,忙于军事。他口头说,省政府的事由严负责,实际上,秘书长柳克述,建设厅长郑家俊都是陈的亲信仆从,心目中只有个陈诚,倚陈之势,遇事掣肘,仍然使严不能有所作为。七月间,在严的主持下,匆匆通过了一个《非常时期应变方案》 。八月间,敌机狂炸武汉,省政府各厅处迁宜昌。严仍留守武昌。直到十月二十六日武汉沦陷前夕,他才绕道汉水,奔赴宜昌。十一月,省政府迁恩施,严带少数机要人员,留宜昌三游洞办公司

严到宜昌以前,柳克述、郑家俊擅用省政府名义,发号施令,征用民工六万人,修筑由宜昌河西安安庙到韩家坝(省政府驻地)二十多里长的公路,准备陈诚退到宜昌便于行驶汽车。限期急于星火,强征民工及木料,造成民怨沸腾。石瑛、张难先出面反对,并致函陈诚和严立三,揭露柳克述盗窃职权、劳民伤财种种恶劣行径,同时提出辞职。严到宜昌时,石瑛、张难先已经往建始、恩施去了。这时候,鄂东、鄂南、鄂中各县相继沦陷,江防空虚,警报频传,人心动荡,难民流离转徙,当前的局势已使严立三焦头烂额,失去石、张肩助,更加孤掌难鸣。到一九三九年五月间,严感到僵局无法打开,经过与石瑛、张难先反复磋商,决定辞职,接着,他去重庆会见蒋介石和陈诚,当面求退。

在严去重庆前两月,从蒋的左右传出消息说,为了协调国共之间的矛盾,蒋打算用严立三接替陈诚的政治部长一职。传了一阵,终成泡影。蒋见严来辞职,反而责备严说:“我在南京就把湖北的事情交给你负责,先是要雪竹(何成濬,字雪竹)挂个名,继而要辞修(陈诚,字辞修)挂个名,都是为了便于你在湖北打开局面,你现在不想干下去,李德邻 (指李宗仁)正在保举他们的人当湖北省主席啦!”,蒋介石答应改组湖北省政府,要严提出名单。这样,把严哄回恩施;接着,湖北省政府局部改组,由严立三代理湖北省主席,张难先以委员兼民政厅长,但陈诚的省主席并未开缺,陈诚的钱口袋赵志壵还当上了省政府委员兼财政厅长。严立三继续处于左支右绌的困境。

严立三主张国共合作,全国团结,一致抗日。但自武汉沦陷以后,蒋介石不断策划反共。蒋帮驻鄂西的特务机关,一方面向其上级攻击严立三在宜昌恩施对中共在鄂西的活动采取不闻不问的态度,一方面又向严提供一些有关共党活动的情报,以此方式,对严施加压力。严所任用的县长中,如五峰县长章致铨,右首县长刘隽、监利县长郑桓武,多次受到中统、军统、以至第九战区的攻击,指责他们有共党嫌疑,要严予以撤职查办。为了保全这些人,严煞费苦心地顶住来自各方面的压力。

严历来主张用人公开,用人唯贤。抗日时期,很想延揽一批爱国之士,破格拔用一批青年人担任地方行政工作。他曾提出“官皆将、民皆兵”,“官不离民、民不离土”等口号,并以不爱钱,不怕死为选拔和考核县长的主要标准。可是,事与愿违。由于他长期脱离现实,没有班底,在用人上,凭临时张罗,凭各方推荐,凭个人印象,就难免鉴别失真,鱼目混珠。

他历来主张严禁鸦片。武汉失守后,日寇在沦陷区推行毒化政策,并用鸦片、吗啡、红丸、白面等毒品作为钓饵,收罗汉奸。后方的宜昌、恩施地区,邻近川黔,多年公开种植鸦片。不仅地主、绅、商吸食鸦片,以鸦片为应酬交际,而且在劳动人民中,也有不少人染上烟瘾,受害深重。机关、学校相继迁到鄂西后,严即下令严禁公务人员吸食鸦片。一九三九年春,恩施县政府会计主任,因吸食鸦片被捕,经严批准处以死刑。这件事,在当时曾引起极大震动。接着,严又以“省主席兼全省保安司令”名义,下令规定:“凡吸、售、种、运、藏鸦片者,一律处以死刑。”对于这项法令,国民党军委会军法执行总监部不予批准,行政院不予备案,司法院提出驳斥,官司打到蒋介石那里,严以去据理力争,蒋不表态。这样,才使这项法令在湖北实施了几年。

一九四〇年六月,日寇大举进攻荆宜。严以守土有责,亲驻宜昌,配合防守。蒋介石派陈诚到宜昌督战。不几天,宜昌就失陷了。

七月间,蒋介石下令成立第六战区,派陈诚任司令长官,退驻恩施。陈诚到恩施后,提出“军事第一,第六战区第一”的口号,并亲临省政府主持会议,咄咄逼人。严于八月间辞去了代理省主席职务。

不久,他移居宣恩长潭河,一度在晒坪从事垦荒,也没有结果。一九四一年夏由湖北省临时参议会选任国民参政员,除一度在宣恩中学教书外,主要从事学术著作。以至抱病而终。

严生前常写日记,一直保存无损。五十年代,严善民同志去镇江精神病院工作之前,将他珍藏其父日记的小箱,付托蒋树人先生代为保管。一九六五年,蒋孟平根据善民来信把这个小箱交严的一位朋友带去镇江,后来这位朋友竟未成行,小箱放在宿舍里,在十年动乱中被红卫兵抄走了,并因此惹了不少的麻烦,挨了整。雨过天晴以后,一直没查出这日记的下落,这是一件很可叹息的事情。

严在代理省主席期间,生活上向来艰苦朴素,穿的是湖南青布中山服;冬天只加上一件棉大衣。他在繁忙中,偶尔抽香烟,买的都是价格低的普通烟,后来索性戒了。在宜昌三游祠办公一段时间,他与左右办事人员,同桌吃饭,屡说战时要节约,不要办荤菜,炊事人员只得照办,往往几天不吃肉食。在经济上,向来廉洁无私,一尘不染。他有一笔“主席特别办公费”,但从未动用。到他辞职交卸时,历年积存下来的这笔钱约有几干元。陈诚不便接收,派人送还给严,被严拒绝。当时周旋于严陈之间的颜逍鹏,倡议用这笔款作基金,办个“惠廉书院”(取“取伤廉,予伤惠”之义),请严主持讲学,陈诚表示赞成,严不同意。后来,按照严的意见,把这笔钱拨作救济难民之用了。

严生前没有私人财产和积蓄。抗日胜利后,一九四六年,王耀武等以黄埔师生关系,拿出一笔钱来,为他的夫人在武昌购买了一栋小楼房,作为住宅。

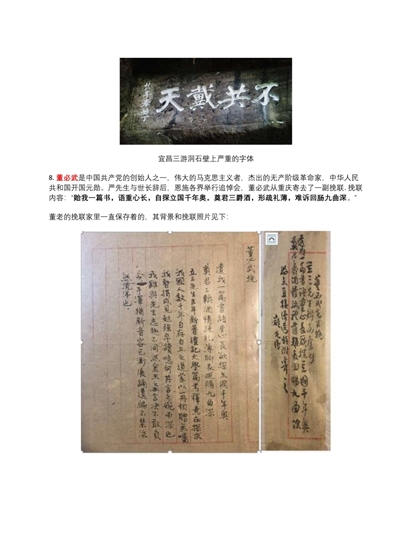

董老的挽联

严立三病逝后,恩施各界举行追悼会。董老从重庆寄来了一副挽联,联云:

“贻我一篇书,语重心长,自探立国千年奥;

奠君三爵酒,形疏礼薄,难写回肠九曲深。”

上联所说的“贻我一篇书”,指的是严所著的《(礼记·大学篇)考释》

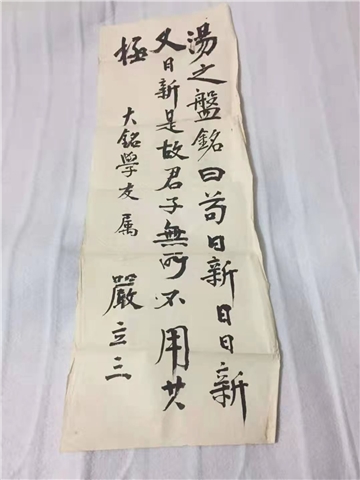

严立三好学深思,从爱国主义出发,对中国文化遗产有深入的研究,有独特的见解。他早年有些学术论著,包括《大学辨宗》一书在内,都没有公开发表。出版界名宿张菊生先生,很推重严的人品学问,抗日前曾劝严出版其著作,严持谦逊态度,表示要等待晚年再说。抗日战争发生后,张菊生先生有诗赠严,并亲笔书成条幅,给严留作纪念。学术界只有梁漱溟、熊十力等少数几位学者,知道严在学术上的造诣。社会上一般人对于严,知其为名流者多,知其为学人者少。

严研究《礼记·大学篇》 ,曾就古本错简问题,提出与程颐、朱熹不同的见解,特重加编次。抗日时期,蒋介石在重庆大讲《大学中庸之道》 ,陈诚等奉为“皇言”、“圣旨”,到处传播。严当时对此有强烈反感,有无限感慨。在他辞去代理省主席职务后,即发愤着手撰著《(礼记·大学篇)考释》一书,以发挥他自己对中国学术史的见解。其间,他在回答我的一封信中有一段话:

“秦汉以来,政在僭主,学在师儒。窃司令之柄以驾临民上者,纵极昏淫残暴,无不自命为‘圣人’,发号施令,亦无不矫称为“圣旨”。其间枵腹、厚颜,拥虎符讲学,以文饰其所谓政事者,技俩亦不外如此。《大学》一书,重罹劫运,盖亦司空惯见矣。破长夜,息梦呓,政在庶民,学在庶民,尚有待乎来日。”

从这段话可以看出他著述的宗旨和心情,与其说是“阐明绝学”,无宁说是针砭时弊。

《(礼记·大学篇)考释》脱稿以后,严仅以自己的力量印了两百部,分赠图书馆和少数朋友、学生,没有公开发行。董老知道了,面托李荐廷(湖北籍参政员)带口信向严要这部书。严在赠书时,曾在扉页上写了几句话,向董老致意,把书交给李荐廷转奉董老。董老挽联中所说的“语重心长”,指的就是这个事实,董老曾在挽联上正文旁边加了一行小注,有所说明。

皖南事变发生后,为了营救叶挺将军,严立三一再写信给陈诚,要求陈诚向蒋进言。一九四一年夏,严从宣恩去重庆出席国民参政会,路经恩施,特为此事往见陈诚,谈了几个小时,反复责以大义,要陈负责保证叶挺将军的安全。他与董老相知有素,但在重庆国民参政会开会期间,为了避免蒋介石的耳目,相见握手而已,既不便倾谈,更不便会外往来。董老在挽联中所说的“形疏礼薄,难写回肠九曲深”慨乎其言之,也包含着上述这些情况。

(一九八二年“八·一”前夕写于武昌洪山寓楼)

录于中国人民政治协商会议武汉市委员会“文史资料研究委员会”编制的《武汉文史资料》选辑第十辑 第55~67页

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222