我所知的严立三及几个与我们家有来往的严家亲戚

我所知的严立三及几个与我们家有来往的严家亲戚

作者:惠家驹(严立三外甥,严修媛大儿子)

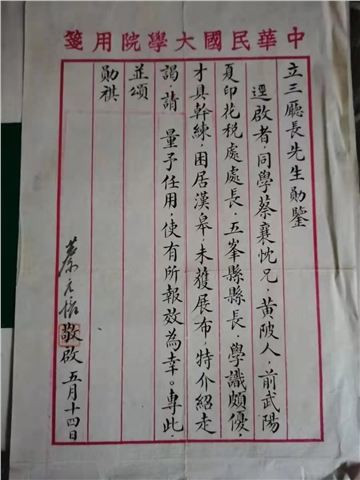

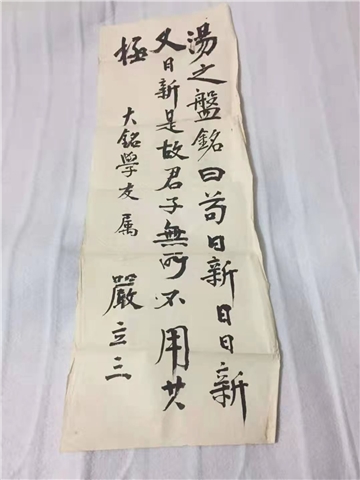

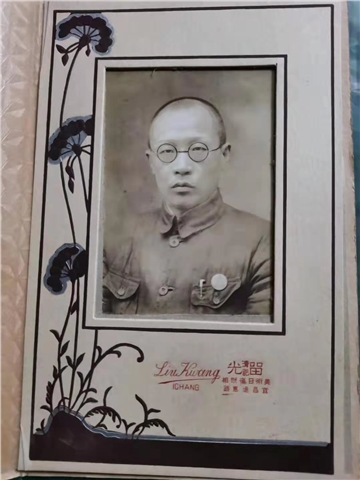

严立三(1892—1944),名严重,字修朝,号立三,别号劬园,湖北省麻城县人,在我党出版的《国民党将军录》中是这样记载的:“严重,陆军中将,为人清高、超世不群……。”

他是我母亲(严修媛)的远房堂兄,按常理我们应该称呼他为舅父。母亲常说:“我是没有坐过花轿的”,那意思是说我父亲是严家的上门女婿,我们后辈也应该是严家人,所以我们称呼严立三为二伯,他的哥哥严治卿我们叫大伯,他的弟弟严公威我们叫三伯。他的一个妹妹严锡嘏(大家都叫她细姑),我们叫她王家姨妈。姨妈的爱人叫王云章,我们叫王家姨爹。

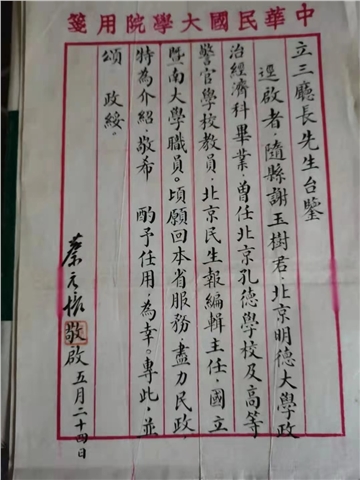

以廉洁奉公严、严以律己而闻名,被誉为湖北“三怪”(或“三杰”)之首的严立三,自幼毕业于保定陆军军官学校,其间参加过辛亥革命。在孙中山领导的广州国民政府时期,他应邓演达之邀,参与了黄埔军校的筹建工作,曾出任黄埔军校学生总队总队长、训练部长、监察委员等职,北伐时期任北伐军第二十一师师长(陈诚是他属下的团长)。一九二七年蒋介石发动了“四·一二”政变后,他为了表示对蔣介石的不满,毅然辞职,隐居在卢山做学问。

抗日战争暴发后的一九三七年,在国共合作时期,陈诚受命于蒋介石亲自往庐山劝说严立三。为共同抗日救国,他再次出山,出任湖北省代主席兼民政厅厅长。我父亲就是在这个时候进省府民政厅的,作为民政厅的庶务(就是我们现在的管理员),也相当于严的副官。严立三在恩施执掌省府工作期间,颇有建树。后又因与蒋介石政见不合,辞去了全部官职,率领一个连的建制,全部官兵到宣恩县开创垦殖区,我父亲跟随他在垦殖区开办合作社。

严立三对部属特别是对亲属和自己身边的工作人员要求非常严格,他绝对不允许任何人打着他的旗号谋取私利。我小时候曾随母亲去见过二伯,是因为有人进谗言诽谤我父亲生活作风不检点,遭到严立三的训斥。故由我母亲出面向二伯澄清事实真相,这才解除了误会。

严立三在宣恩隐居期间又受命为国民政府参政委员,常常奔波在宣恩与重庆之间,他还在宣恩兴办农民识字班,在县立中学义务授课。

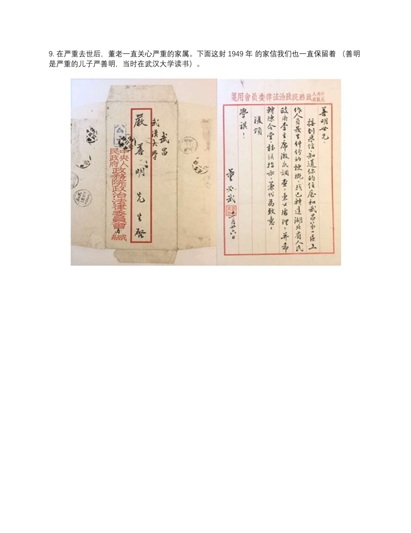

严立三与我党高层领导如董必武、林彪、叶挺等都有交往。在《国民党将领录》一书中有许多关于他在黄埔军校,教授学生时,严于律己,严格要求学生的故事,因对学生管理严格而又呵护备至,平易近人,诲人不倦,深受学生敬佩,被誉为黄埔良师,因为他与学生朝夕相处,故有“严婆婆”之称。特别是关于他许多廉政的故事,评价颇高。大概是因为他在国共两党之间,其政治态度不是很鲜明而且去世得早的缘故,所以我们党现在也很少提到他。

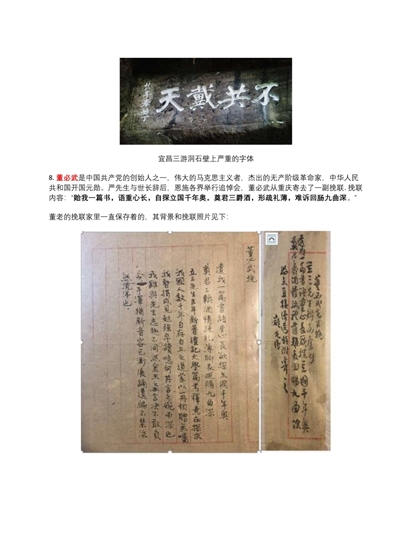

严立三的生活十分节俭,对自己十分苛刻,近似“苦行憎”,最终因为营养不良,加上劳累过度,积劳成疾,患上了肺炎,而后又引起多种并发症。经治疗无效,不幸于一九四四年在恩施病逝。时年53岁,身后一贫如洗。省府及各界在恩施龙洞举行十分隆重的悼念活动,董必武还代表我党送了挽联。我们作为亲属参加守灵,至今我仍依稀记得当时的场面,那是我见到过的并亲自参与过的规格最大、最隆重的悼念活动。

抗战胜利后,严立三的灵柩由恩施运回武汉葬于九峰山,是在当时的省政府安排下,由我父亲负责一手操办的。

严立三的夫人杨佩秋我们叫二伯妈,抗战胜利后回武汉,住在武昌《抱冰堂》旁的一幢别墅里,那幢别墅是由原黄埔军校学生,几位时任国民党高级将领如王耀武、胡琏、韩浚、李天霞、李弥等人的捐款购买的,我常陪父母亲去看望她。

严立三夫妇有个儿子叫严善民,因为二伯对国民党的腐败政治深恶痛绝。据说他曾嘱儿子要远离政治。解放后严善民曾在江苏镇江精神病医院工作,成为我国著名的神经科专家,我见到过《人民日报》曾以整版篇幅报导了他的事迹。前些年听说他因年事已高,随儿子定居在美国马里兰州,但我们没有过联系。

严立三的哥哥严治卿,我们叫大伯。抗战胜利后,他家住在武昌三烈士街,我随父母亲去过几次。大伯蓄着胡须,典型的绅士气派,是个慈祥的老人。他有个儿子叫严善达和我同龄,我们曾在一起玩耍,解放后我们再没有联系了,据说参加了抗美援朝,是炮兵的计算兵,转业后在武汉某厂当工人。

严立三的弟弟严公威,我们叫三伯。是黄埔二期学生,在抗战时在湖北省老河口第五战区任新六师少将副师长兼政治部主任,抗战胜利后退役经商。他的官邸就在《抱冰堂》附近。为人比较随和,他偶尔到魏家巷我们家来。斜跨武装带,穿一双带刺的马靴,威风得很,但未见他带警卫或随从。我清晰记得武汉解放前夕他到我们家时的情景。他并不坐下,只在堂屋里走来走去,他问我母亲:“质夫有什么打算,准不准备去台湾啦”。我母亲毫不犹豫地回答说:“我们怕什么啊!哪里也不去!”。后来才知道他也没有去台湾,解放后曾被判刑,后又平反宣判无罪。

严立三的胞妹同辈人都叫她“细姑”,我们叫王家姨妈。她的丈夫王云章我们叫王家姨爹。在邓家湾我们两家曾住在一起,共用一间堂屋,不见他们有什么优越感。在我的记忆中王家姨爹是个学究,整天啃书本做学问,但终身乃一介平民。抗日战争胜利后,他们一家回到黄冈乡下去了。王家姨爹去世得早,姨妈前些年还经常到上海邨来看望我母亲,前几年也病故了。他们的后人,小时候我们曾在一起玩耍的王玉华,据说现在定居福州。还有个女儿在国营武昌房地产公司工作(惠家驰打工,就是她介绍的);另有小女儿在武汉市医师进修学院,(后与江汉大学合并)任教,是副教授和副主任医师,她和我妹妹家骏、家骐有来往。我母亲在世的时候,她还经常来上海邨看望我母亲。

严建白也是我母亲表兄,我们叫四舅爷,具体是个什么关系我也说不清,似乎比严立三那一房更亲一些,抗战期间在恩施时,曾任省府保安团团长。在我的印象中他就是一位行伍出身的没有什么文化的大老粗,还是一个瘌痢头。说起话来好大的粗嗓门,也喜欢说说笑笑,没有官架子。他住武昌民主路,出蛇山洞不远的一栋当街的一进三重的二层楼房,后两重解放后被没收了。我小的时候经常跟随父母亲去他们家。一九五四年我们部队驻防武昌沙湖的时候,有一次星期天我们有一帮朋友过江去汉口玩,我突然发现这位四舅爷在轮渡码头负责收票,他坐在高高的櫈子上吆喝着,我怕他认出我,有意在别人的掩护下,从他眼皮底下溜过去了。

钟守元:是严家的姨表亲戚,我们叫钟伯伯,他是个有学历的知识分子,抗战期间任省府建设厅的课长,他在舞阳坝的公路旁,即邓家湾的入口处自建了一幢二层木板房。钟伯伯嗜酒如命,常常一醉方休,人称“酒麻木”。钟家女伯伯(伯妈)是个五大三粗的女人,她把持着家里的酒罐子,钟伯伯因为贪杯常常闹出许多笑话。他还经常到我们家和父亲对饮,每当酒醉饭饱之后,他还会煞有介事地以教训的口气告诫我的父母亲要节俭,不得讲究吃喝。惹得我母亲生气,怨父亲不该叫他来喝酒。他们有一儿一女,大的儿子叫善庆,小的女儿叫冬香。解放后善庆一直没有正式职业,冬香参加了工作后嫁給了一个老干部,现在在恩施退休了。

王俊安、王奠安、冯子南是我母亲的堂姐妹夫,是严另一支的三姐妹嫁给了他们三人,其中大姐没子女,二姐有一子王炎森,三姐有一女冯佳禾;其中王俊安、王奠安是亲兄弟,冯子南是冯子恭的亲弟弟,王俊安是鄂西山区咸丰县的首户,是国民党中央参政大会的代表。一九四八年去南京出席“国大”会议途经武汉时到过我们家。我曾问过母亲,严家的姑娘怎么会嫁到那么偏僻的山区。原来咸丰县王、冯两大富豪的子弟在武昌读书,娶了严家的姑娘。

冯子恭曾任孙中山的英文秘书,十年浩劫时期,红卫兵抄家,在冯家墙缝里找到冯子恭的手笔,是他协助孙中山草拟的《建国纲略》草稿,现由县政府收藏。

一九四二年母亲携我乘煤炭车(抗战时期恩施特有的一种用板炭作燃料的汽车)去咸丰住了半个多月,记得在咸丰县城的河对岸,有很大的一片庄园包括那座桥都是他王俊安私家的财产。那也是我小时候所见到的大世面吧!我还记得在他们的花园里养了许多猴子,猴子很捣蛋,但它们都害怕蛇,只要把蛇拿来亮给它们看一下,它们就吓得浑身哆嗦,立即就老实了。我还记得在他们的花园里,看见过一条蛇把另一条与它相差无几的蛇活生生地吞下去了。我对蛇的畏惧就是从那时候开始的。

冯佳禾(我们叫冯姐)与王炎生(我们叫王家哥哥)是咸丰县知名的冯、王两家的后人,他们都叫我父母亲姨爹姨妈,是至今严家仅有的仍和我们保持往来的亲戚。解放前他俩常到我们家来。但这两个人的政治态度却是相反的。武汉解放前夕冯佳禾去了解放区进了“江汉公学”。她的爱人王太刚,曾任湖北省文化厅厅长。冯佳禾离休前是武汉音乐学院系总支书记。

武汉解放前王炎生在国民党市党部工作。恩施解放后,有一次在大街上远远地看见他,我有意地躲过了。另一次我在司令部临街的二楼走廊看见他在街上经过。因为我知道他的政治背景复杂,而我又说不出个所以然来,那个时候若显现这样的社会关系是不可能在司令部文印室工作的,更不会选派我到军区集训队去学习,回想起来还真有点后怕。

恩施解放后,王炎生被定性为文化特务。没有被镇压也许与王、冯两家的历史背景有关。但他一直被关押,直到文革后的一九七二年才被释放出来,安排在恩施市第二中学教书(已退休)。2012年我们兄弟姊妹去恩施故地重游的时候,去拜访了他,并请他带我们去寻觅当年的邓家湾。我发现他的许多记忆是不真实的,例如钟伯伯的房子我可以肯定在邓家湾的出口这边,他却说是在街的对面,而当时街对面还是一片荒地。再如我们在闲谈中,他说四九年恩施解放的时候,我曾去过他家里。其实他不可能知道我参军,我也不知道他在恩施,只是偶然的在大街上发现了他,我躲他还来不及哩,怎么可能到他家里去。所以说有时候历史的不真实就是这样造成的。

他在前几年还经常写点东西发表,在其作者生平一栏中他回避了他的经历。他寄我两本《鄂西地方志文集》,有他写的关于回忆严立三的文章。什么亲聆舅父(指严立三)的教诲呀!舅父派我給叶挺将军送腊肉啦!我想,这其中应有部分艺术加工的成分。

父亲惠质夫,字“传义”,排行第二。因祖父早逝,家境贫寒,父亲没有进过学校读书。少年时期才十多岁,就在一家颜料行当学徒。但由于他勤奋好学,才掌握了一定程度的文化知识,才有了足以谋生的本领。更主要是在与严家联姻以后,仰仗严家(严立三)的社会关系,走进了政府机关,才改变了他的人生轨迹。

抗日战争自卢沟桥事件后,日寇大举进攻中原。在国共合作期间,武汉撤退前不久,严立三出任湖北省代省长兼民政厅长。所以,父亲仰仗他的关系在省民政厅谋得一个庶务员的职务。应该算是有了靠山吧,但由于严立三清正廉洁,他决不允许任何人打着他的旗号谋取私利。更是由于父亲自身淡泊名利、洁身自好的缘故。所以一辈子乃一介布衣,一个底层的公务人员,凭借那点微薄的工薪,养育了我们一家。其家境贫寒艰辛是可想而知的。

母亲姓严,名修媛,她出身名门望族。据说,外祖父是清廷七品县令,我见过外祖母的玉照,其穿着打扮类似慈禧太后的模样。所以母亲年幼的时候是大家闺秀,她在少年启蒙时期的棋琴书画曾受过家庭教师的熏陶。但随着清王朝的瓦解,外祖父去世,原本富裕的家庭也随之衰败了,祖上的产业都被她哥哥抽鸦片给毁了,在她闺中待嫁的时候已所剩无几。也许是因为大家族的风范犹存,虽然我父亲家境贫寒,却长得一表人才的缘故,严家招我父亲入赘当了上门女婿。也是同样的原因,以后严家也没有按上门女婿对待,我们后人仍然沿袭了惠氏宗族的门户。

——————————————————————————

本文摘自惠家驹回忆录“慢慢人生路”。惠家驹:武汉人,现年84岁,中共党员,离休干部。现居广州“泰成逸园”养老院。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222