憶沈剛伯院長

憶沈剛伯院長

(汪志炎)

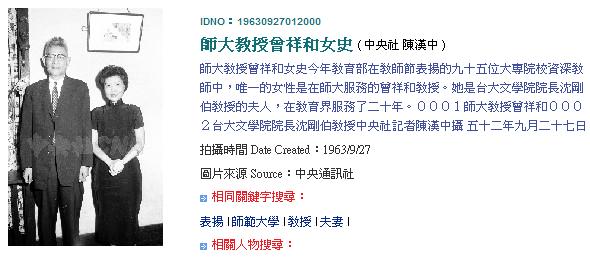

沈剛伯先生是湖北宜昌人,曾任臺灣大學歷史系教授兼文學院長多年。在此期間筆者曾為歷史系學生,對先生言行、學問、教學方法及做人態度等,極為敬佩與愛戴。先生已辭世廿八年,每念及此,仍舊懷念不已,特此記述二三趣事以示懷念。

我第一次見到沈院長為民國三十八年(一九四九年)春天。我住在信義路我姐姐家中,准備考大學。有一天下午,我書罷字暇順著信義路散步,信步走入臺灣大學。我想今年我要考此學校,索性進去看看,於是進入文學院教室。見一教授,頭髮灰白,面色紅潤,身穿藍布大褂,口若懸河,學生皆正襟危坐專心聽講。他在講述中國問題。

他說中國革命不應把滿清皇帝推翻,應行君主立憲,讓皇帝高高在上但無權,大權操在內閣手裏。大家只爭奪第二個位子──內閣總理。這樣國家就不至於革命,僅為改革。國家體制不會有大變動,更不會花許多時間去改建一個新國家。我想這不是保皇黨的主張嗎?是很好的構想,國家不會破壞再重建,省去多少生命及財產的損傷。

沈院長接著又講另一個問題。中國不應在民國廿六年(一九三七年)七月七日對日全面抗戰。應再忍耐兩三年,等歐戰開始才和日本宣戰,歐戰絕不會因為中日戰爭而爆發的。那樣可省去兩三年戰爭消耗,而相反的可以多兩三年的時間去準備戰爭。再者依當時情況,再有兩三年的軍事行動也可把共軍肅清了。假如說中國不能忍耐了,為何九一八事變失去東三省可以忍下了。一二八日本在上海挑釁,也忍下了。民國廿二年(一九三三年)有山海關之占奪,熱河之佔據,長城作戰數次中國軍民損失慘巨。中國政府皆能忍。為何民國廿六年(一九三七年)七月七日盧溝橋事件中國政府就不能忍了呢?

我那時聽了,很同意他的見解。這不是蔣委員長的攘外必先安內的國策嗎?我覺得他的議論很深刻而有條理。心想能夠成為他的學生,該多麼幸運!

九月後我考入臺灣大學歷史系。就特別留意那位教授。在註冊那天,他竟出現在我的面前,才知道他就是鼎鼎大名的沈剛伯院長。以後聽說他曾是前中央大學歷史系主任。從他的文章「我幼時所受的教育」裏得知他幼年受過嚴格的中國文史教育。從六歲起就讀朱子小學集解。以後順序讀孝經、論語、孟子、大學、中庸、詩經、書經、易經。所謂四書五經,他全精讀過。他還涉獵其他重要經典。

他在台大歷史系是西洋史教授,如希臘羅馬史、歐洲近古史、西洋文化史、英國史等,都在他教授範圍。他可說是學貫中西的史學大師。

我曾選了他所教的每門歐洲史。他上課時不帶筆記,僅是一枝粉筆。講解歷史有條不紊,且章節分明。每一件史事都說明原因、經過、影響及結論,使學生聽得津津有味,常常忘記下課時間。也時常有校外人在旁聽,也有由戰場退下來的高級軍官來旁聽,每逢遇到這種情形,他講解得更起勁。

沈院長對同學們非常親切。有時在校園裏可遇見他坐著三輪車來上班,他見到同學總是親切的招手。有一次我們因為請他寫信給訓導長為我們分配宿舍,我們幾位同學到他家去了。他見到我們好像見到朋友樣,問我們生活情形,有沒有家人、親戚、朋友在臺灣,問得非常仔細,使我們感到非常親切。

沈院長人很風趣,且頭腦靈敏,言辭鋒利。有一次我們同學會請他講世界現勢對臺灣的影響。學生主席介紹他時說:「沈院長口才伶俐,對問題有獨到看法。講這個題目為他的拿手好戲。」沈院長聽了笑瞇了,他說:「主席的口才比我好多了。我是學歷史的。講這個題目並不是我的拿手好戲,我不過是客串而已。」我們聽了拍手哄笑,使那位學生主席則面顯困窘。

我們畢業後各自東西,聽說他曾害一場大病,在台大醫院住了很久。病癒後仍然在台大教書。有一次他藉去歐洲講學,順道來美國費城看我們。我們有同學問他對反攻大陸有何看法?他不詳同學們政治背景,僅笑著說:「我想我已老了,只想有一天能乘上一隻孤舟隨風自飄,飄回大陸我就安心死了。」他還是那麼風趣,對學生們還是有吸引力。

一九六八年我回臺灣結婚,由許倬雲兄安排,請到沈院長參加我的婚禮。據說那是他病後第一次出門,他還在婚禮上致詞呢!以後每逢耶誕節我寄賀卡向他賀年及問候,同時也會接到他的回信。他說他身體時好時壞,只有在家靜養。不料於一九七七年秋天,他即仙逝了。一代宗師,學貫中西,實為史學界難得之奇才。

http://www.douban.com/subject/3264713/

http://www.douban.com/subject/3264707/

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222