布谷声声

布谷声声 章洁思

“布谷鸟,我还能活多长时间?”

这是苏联时代人们的一种习惯问话。战争时期,俄罗斯的士兵把芬兰的狙击手称为“布谷鸟”,因为狙击手决定生命的时间,故有此问。

当我读到这段话时,我的心灵,忽然感到颤动。因为,我从来没有把布谷鸟和生命的时间联在一起。而布谷鸟的啼声,对于我是那么地熟悉,它从我的童年,就已闯入我的生活。

一

那是我七岁的天空。天天拂晓,布谷鸟的啼鸣,把我从梦中唤醒。

怀着满心的欢喜,无忧无虑的我,开始了幸福的每一天。

我疯跑在校园的每一个角落,爬到江边高高的堡垒上眺望白帆,在盛开的金银花架下吮吸香甜的花蜜,在骄阳似火的午后捉知了捉苍蝇,……我是那样地忙碌,仿佛要把一生的快乐都在这个时刻释放!

只在中午极短的时间见到父亲。有时,天气太热,父亲可以躺下小憩一会儿,这时,他会让我躺在他的身边,用他的大手轻轻覆在我的眼上,一边说:“睡吧,跟爸爸一起睡会儿吧!”可,心像脱缰野马的我,一听父亲发出鼾声,立即蹑手蹑脚起身,拿着早就准备好的竹竿飞奔而出。

我毕竟年幼,只知沉醉在大自然的馈赠之中,全然不知父亲从他供职多年的复旦大学,奉调来到这个陌生的学校,工作有多难,压力有多重,责任有多大。

那一摞摞笔记本,那密密麻麻的蝇头小字,见证着当年工作的辛劳及忧心。

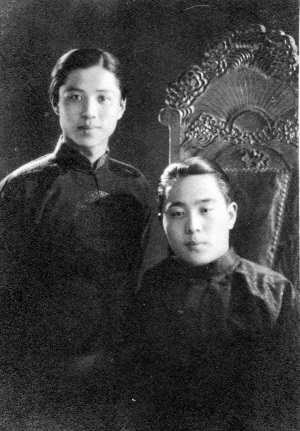

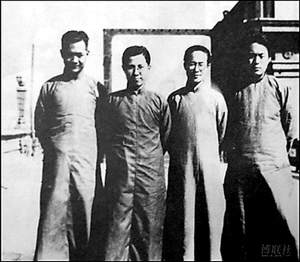

那一张张陈旧发黄的照片,定格着当年的活动及奔忙。

曾经有朋友指着那张父亲执旗领头走在游行队伍前的照片对我说:“多么有意思的照片,太有意思了!”他目不转睛地看了又看,仿佛想看到当时的实景。

照片上横幅的大字是:上海市大学教师抗美援朝保家卫国大示威。游行队伍的背景是外滩的高楼。

其实,那天晚上的情景在我脑海中清晰如昨。因为,我实在忘不了学校扩音喇叭的呼叫。那些装在校园四处的喇叭,在不断呼叫着指挥队伍,在不断呼叫着父亲:“章教务长!”它连续不断送来父亲的方位,他的活动。窗外夜幕匝地,我独自躺在偌大的屋子里。我是个胆小的孩子,但因为有这个扩音喇叭,它陪伴着我,抚慰我胆小的心。就这样,在喇叭大声呼叫的“摇篮曲”中,我逐渐进入梦乡。

而父亲,带领着队伍,从位于杨树浦的学校,举旗步行到市区到外滩,去参加全市的游行。

第二天清早,我没有看到父亲疲惫的脸色,也没有听到父亲说一句累。虽然,他体内自十七岁就潜伏着风湿性心脏病的隐患;虽然,他平日不能参加体育活动也不能骑自行车;但他依然如常早起,忙碌在日常工作中。

回想起来,这样的聚会、游行,在那时十分频繁。相册中这样的照片有好几张:不同的地域,不同的场景,不同的人;而相同的,总有父亲,总是父亲领头走在前。

接二连三的运动。

肃反、三反五反、思想改造……

就连我童稚的心,也留有深深的印象。

比如,我家后门有一棵很大的树,一天早起,见树上挂着一幅很大的白布,布上画着一只大老虎。这是个最佳视点,因为,我家的房前是一块大草坪,草坪正对着校门,每个一跨进校门的人,就能清楚地看到这幅大老虎的宣传画。

从小学老师教唱的歌,依稀知道打老虎就是打贪污分子。但什么是“贪污分子”,七岁的头脑是搞不清的。

还有一回,父亲托人从城里买来几瓶鲜酱油,让我送去给住在校医院的许××大姐姐,据说,她为了和资本家的父亲划清界线,挨了打。那时候全校都在宣传她。

至于家中父亲的书房,每晚总是客人不绝,有学生,有助教,有教授。他们在这里开会、学习、讨论、谈心。当年与父亲共事的徐中玉叔叔,也曾在文章中谈及在我家开会的事。而从父亲留下的笔记本中,那些详细的记录,可以窥见当时肃穆的气氛。

校大礼堂开会的照片也见有好几张。父亲在讲台上说话,学生们热烈的表情(那个时代的定格)……。哦,记起来了,有一回,我还代表小学生到大礼堂向父亲献过花,不知是为了什么,怎么也记不起来了。

……

怪不得,在那样美丽的校园,在大自然如此环抱的地方,父亲一次也没有带我闲逛过,更不用说在草地上滚一滚,饱尝蓝天阳光的欢乐。而父亲,原本是那么喜爱自然的。

他无法放松,真是难为他了。因为父亲是一介书生。他只是一名教授,他只会埋头写作,但如今,让他又是担任没有校长的教务长,又是兼任校工会主席,如此行政事务沉沉压在肩上,他怎么不难!

那是教育部的安排。

父亲的好朋友,时任高教局局长的曹未风伯伯常常从城里跑来看他。我想,他的造访,对父亲一定是很大的安慰和支持。

那时候,父亲的眉头总是轻轻锁着。今天,我去把扫描印好的照片取回来,才从照片上看出来。我看到当年我们的家,熟悉的砖墙,熟悉的纱门,还有在阳光照耀下鲜明的斜砖地,墙上的爬山虎……。父亲与两名助教坐在家门口的台阶上,父亲的衣着很随便,裤脚大大的;脚上,是他一直穿着的圆口布鞋。

他有些疲惫,但他在坚持。

前不久,我读到他那时写给一位复旦南下学生的信,信里简述了自己的概况:

“我是三月调到沪江来工作的,这边同学的思想情况远在复旦之后,因此工作颇繁杂,又因为工作经验缺乏,没有什么一定的成绩,你以后写信来,可寄:上海军工路沪江大学教务处即可。因为工作忙,文章也不大写,‘小说’原来是我编,它原来是在香港出版的。最近要停刊了,为的统一领导,集中打理。等我拣出几本另行为你寄去。”

原来,父亲在这样的“繁杂工作”之中,还腾出手来主编《小说》月刊。我找出这本刊物,见父亲在1951年1月20日出版的第五、六期合刊上,写有《编者的话》:

“解放以后,因为原来主持编务的各位同志分处各地,就是在上海的几位编委,工作也非常繁重,因此我就担任了比较重的编辑责任。而我自己,并不能把所有的力量和时间花费在编委上,我的主要工作岗位是在大学,我至多不过用四分之一的力量与时间来主持编务。此外只有一位同志帮助我审阅初稿,安排印刷,处理杂务。他也只有一半的时间放在这上面,另外的一半照顾另一个文艺刊物。编这样的一个刊物,只有四分之三的一个人来主持,自然它不能有什么像样的成绩。

……

这是最后的一本了,因为是五、六期合刊,所以篇幅加倍,因而能容纳较长的作品。在这中间,我推荐‘无坚不克’、‘为幸福而斗争’和‘战友’。尤其是最后一篇,它是两位朝鲜同志合作的,感人的力量很强,尤其能更深刻地认识中朝弟兄的爱和同志间的爱。”

布谷声声,父亲也一定听到。啊,多么美妙的啼鸣,它从远方穿越天空田野来到我们耳畔,带来新的一天。我想,父亲并不知道我读到的有关布谷鸟的这个故事;但他若知道,也绝不会向布谷鸟发问,因为他从来不考虑自己生命的时间,性格使然。

二

北平三座门大街14号,这是个令我魂牵梦系的地方。

上世纪九十年代初,趁到北京旅游的机会,我住在北海附近南长街的亲戚家。因为魂牵梦系,所以,就早早晚晚在北海四周转悠,寻找三座门大街,寻找它的14号。

解放后,三座门大街已经取消,三座门的牌楼也早已拆去;所以,就是站在三座门大街的原址上,问到的答语也总是摇头。

但是,最终我还是找到了。它的门牌已经变更为“景山前街25号”。这是一个浅浅的胡同,胡同中也只有三扇门:左中右。原来的14号是中间的那一扇。

我伫立门前,良久不忍敲门。我不知道门开处我会看见什么,会看见年轻的父亲伏案疾书吗,会看见他与巴金曾经隔桌相坐的那张大书桌吗,会看见父亲与朋友们精心培植的花木吗;还有,会听见卞之琳叔叔捧着他那架手摇留声机给大家欣赏唱片吗?

当然不会。……

如果时空推前七十多年,这番情景就在眼前。

但是屋子和院子变化不很大(这是从卞叔叔的文章中得知的)。这里曾经是“章宅”,年轻的父亲租下它的前院,怀着满腔抱负,彻底与大学所读商科专业决裂,跨出了文学生涯的第一步。

那是1933年。父亲24岁。

父亲来到北平,是应立达书店之邀,创办一份大型文学期刊。

但之前,他从未有过办刊经验,更别说大型文学期刊。虽说此时父亲已经具备五年的写作经历,他已经在《语丝》、《小说月报》、《现代》、《新月》等杂志上发表了二十多篇作品(多为短篇小说),并且,他的成名作短篇《圣型》,也已在读者群中造成影响。但父亲自知年轻,缺乏经验,于是他跑去燕京大学,请来年长并富有经验的郑振铎先生,与他共同担任主编。

经过几个月的热心筹备,经过有经验的郑伯伯合力支持及指点,大型文学期刊《文学季刊》,于翌年1月1日正式创刊。

父亲的起步很顺利,除了请来郑振铎为己助阵,共同担任主编外,他还组成一个阵容强大的五人编委会:巴金、冰心、李健吾、李长之、杨丙辰。此外,还列出一百零八名“特约撰稿人”,都是当时有名的作家。

《文学季刊》栏目有六栏:创作小说、诗、散文、剧本、文学评论、文学研究。创刊号厚达360多页,初版一万本,后又再版多次。

对于雄心勃勃的父亲,创办这份杂志对他来说真是极好的实践与锻炼。因为,从一开始起,就说定所有具体工作均由父亲一人承担。所以,父亲在三座门这所小院里,愉快地起步于他切切实实的文学创业。三座门大街14号,也同时成了《文学季刊》的编辑部。不久,因该刊编得顺手,他又与卞之琳等人在此创办了纯文学小刊物《水星》月刊,编委会由郑振铎、巴金、沈从文、李健吾、靳以、卞之琳六人组成。后来,由于人员流动,就由父亲一人驻守小院,挑起两刊一个编辑部的重任。

当时的情景,沈从文先生在《悼靳以》一文中,有如此回忆:“靳以和巴金、西谛(实际上是靳以和西谛,西谛即郑振铎。――作者按)同编《文学季刊》,实际上组稿阅稿和出版发行方面办交涉,负具体责任的多是靳以。刊物能继续下去,按期出版,分布到全国读者面前,真不是简单工作!因为那么厚厚的一本文学杂志,单是看稿、改稿、编排、校对,工作量就相当沉重!靳以作来倒仿佛凡事成竹在胸,游刃有余,远客来时,还能陪上公园喝喝茶,过小馆子吃个便饭,再听听刘宝全大鼓。曹禺最早几个剧本,就是先在《文学季刊》发表,后来才单独印行的。当时一些年轻作家,特别是一部分左翼作家,不少作品是通过这个刊物和全国读者见面的。靳以那时还极年轻,为人特别坦率,重友情,是非爱憎分明,既反映到他个人充满青春活力的作品中,也同时反映到他编辑刊物团结作家的工作里。”

24岁的父亲,在北平的办刊实践中,成就了极好的开端,积累了宝贵的经验。此后,在转辗上海、内地,接连不断的办刊中,他对刊物愈发钟情,并对“实干家”的地位乐此不疲。

1936年他来到上海,在赵家璧先生的策划下,于良友图书公司旗下,与巴金共同编辑又一份大型文学刊物《文季月刊》。

父亲与巴金,他俩在北平,通过三座门的朝夕相处,已因共同理想抱负结下深厚友情。此时合作办刊,正是两人所望。

来到上海的父亲,已经在赵伯伯的安排下,与其同坐在北四川路良友图书公司楼上一个小小的房间,忙碌于刊物的筹备及具体工作。与同郑振铎合作一样,“巴金表示他仅可挂名,将来实际工作完全由靳以担任,他不管编务,靳以也不表异议。”(赵家璧:《和靳以在一起的日子》)

这对父亲,是进一步实践的锻炼。他已经成熟多了。

1936年6月,厚达364页的《文季月刊》创刊号于1936年6月面世,封面上端,醒目地用二号黑体大字印着“巴金靳以合编”的字样。这样的编排,是赵家璧先生从欧美日本著名严肃的纯文艺刊物借鉴而来,颇具特色。

此后,父亲不停地写作,不停地编刊。他编辑《文丛》月刊,后因战火蔓延,又编战时小刊物《烽火》。继而他去到内地重庆,一边走上讲坛,在复旦执教;一边应重庆《国民公报》之邀,创办该报副刊《文群》。

虽然只是一份报纸的副刊,虽然版面很小,每期只能容纳四千字,每周出版三期;但,由于预先说好稿件可完全由父亲自主,但不拿编辑费;因此,父亲可以放开手去,倾力培植这块战时的文化园地。在它的版面上,曾经刊载过许多著名作家的作品,如巴金、艾芜、曹靖华、胡风、艾青、臧克家、陈荒煤、萧红等;也曾留下许多后来成名作家的处女作,如绿原、曾卓等人。尤其在父亲遭到复旦大学伪教育部解聘,不得不远走福建,居于偏僻的小山村之际,他仍然无视崇山峻岭的阻隔,坚持延续《文群》的生命。

《文群》,历时四年有余,共出版五百多期。在战时的陪都,它犹如沙漠中一块美丽的绿洲,给予读者文化的渴求及精神的希冀。

在父亲流徙福建时,他一边执教福建师专,一边还为改进出版社编辑《现代文艺》。《现代文艺》被迫停刊后,他又萌生创刊一份大型文艺刊物的心愿。

1943年4月28日出版的《国民公报·文群》副刊上,一则“靳以启事”,表达了父亲的这个心愿:“前来福建,想主持一个大型的文艺刊物,定名为《文艺》,利用闽省特产改良纸,和一切优美的印刷条件,使它具有一个美好的形式。至于内容方面,保持《文季》、《文丛》的作风,集全国作家的精力,从不同的角度反映当前的现实,每期至少二十万字,创刊号7月1日出版。”文后,还预告了创刊号的内容:巴金的《火》(第三部)、曹禺的《三人行》、父亲的长篇《前夕》(第三部),和《我怎样写<前夕>的》等主要篇目。

父亲已经作好筹备,他在努力实现心愿。

但是,《文艺》最终未能面世。父亲曾多次与当地书店商谈,却未能谈妥;加之无法拿到当局批发的刊物出版登记证,只能无可奈何作罢。

那些筹备组来的稿件,后来部分被父亲编成一套两集的“文艺丛刊”(《奴隶的花果》及《最初的蜜》),由“文艺社”出版。

抗战胜利,父亲回到上海,继续在复旦执教,继续他的小说散文创作。同时,他曾接手编辑《大公报》副刊《星期文艺》、《中国作家》、《小说》月刊等等。直至建国后的第一本大型文学期刊《收获》。

父亲去世后,在整理父亲遗物之时,偶然发现他有一个精致的印章盒,盒内装有两方崭新的印章,均为钱君匋先生所刻。一方是:文群出版社,边款为“君匋作”;另一方是父亲的名字:靳以,边款为“靳以兄正刻君匋”。两方印章一个款式,崭新如初,好像从未使用过,估计是在四十年代中期父亲请钱君匋先生所刻。

我把印章翻转过来,望着“文群出版社”这五个纤细优美的字,情不自禁浮想联翩,……

父亲,在《文群四百期》中的话语不由涌上耳畔:“当着这个小小的刊物积到了四百期的时候,那个苦心的编者却远在千万里外的一个省份里,它并没有因他的远离就遽然夭折,不顾遥远的路程,山川的阻隔,他总算尽了他的力及时地使他和读者诸君相见,即使在奔波的旅途中,每当停下脚来,喘一口气拂去两肩的征尘,便记起了它,疲倦的眼睛对着疲倦的灯,也强熬着把它打点好,再由车船的运载,使它和那些愈离愈远的读者们依时会面,因为他相信,读者诸君不会忘记它,它也不会忘记读者。”

这就是《文群》,一份小小的刊物,沉淀在父亲心中的钟情。

正因办刊过程的艰难,加深了这份钟情。

正是这份钟情,令父亲产生新的心愿……

无论心愿能否实现,却始终是父亲一份美好的追求。

艰苦的年代,艰苦的地域,艰苦的环境;然永远不变的,是一如既往的不懈投入,以及已深深注入心中,那割舍不掉的文情。

三

最近,在整理父亲的笔记本。

他的笔记本真多。

那种像练习本大小的都是他的备课笔记,足有七八册之多,按内容不同分册。还有一些硬封面的小笔记本,颜色各式不一,记录着会议、报告的传达等;而最不一般的,也最显眼的,要数那些插在半只信封套里的一叠叠活页纸。这些纸张有的散放在封套内,但大多用回形针别起;厚一些的,就用鞋带穿孔扎起。望着眼前如此多的信封套,随便拿起一沓,便可读到父亲在信封上简单注明的几个字,内容便在其中。

分门别类得非常整齐,也非常细致。

这些活页纸上留下的,是最贴近父亲的记录。

我记得父亲日常穿的中山装衣袋很大,他习惯在衣袋里揣上一本咖啡色粗糙猪皮封面的活页本。这本子已经用得很旧了,现在推算起来,一定是他为了赴朝给自己准备的。因为信封套内最早的文字,便是父亲的赴朝日记,从1952年10月6日下午四时半出国,来到新义州;一直记到翌年1月25日巡回传达归来,几乎每天不漏。后来,这个本子跟着父亲走遍天南海北,跟随他采访、体验生活,出访苏联。读其中文字,多少能了解父亲生命最后几年的一些活动,以及感受父亲当时的喜怒哀乐。

我很感动。我没有想到,平时生活中大大咧咧的父亲,在对待他的事业上,会如此条理。

父亲在世时,下雨天后,他总会忘了把卷起的裤腿放下来,或只放下一个,就匆匆外出。我经常忍不住提醒他。还有,他兴高采烈给自己的书桌买了块玻璃台板,下面放着他喜欢的画片,也插一些他备忘的小纸片。时间久了,插进去的纸片多了,台板下的画片移动了,他也想不到去整理……这样随随便便、不修边幅的事,可以举出许多。但今天回想起来,他那些书籍、杂志,虽然比比皆是,但他都一找就能找到。而他的书桌,也永远整整齐齐,从不堆积如山,杂乱无章。还有每天收到的无数来信,包括机关的通讯员一天也要送信好几次,但他都收拢得有条不紊。他有两个信插,他曾告诉我说,一个插未复的信,另一个插已复的信。收到的信件,他不会推延许久才作回复,他总是花费一整段时间集中回信。……我坐在书桌的另一边,一面读书,一面望着他认真做这些事,免不了潜移默化。但,至今都不能做得像他那么好。

自1953年初我们跟随父亲告别郊区大学校园的生活,父亲正式来到市内,来到华东文联工作。他最初在创作研究部工作,后又兼代秘书长。同年底,华东作家协会成立,父亲担任协会常驻副主席。不久华东作协改为中国作协上海分会,父亲仍任常驻副主席。他在上海作协一直工作到离世。

眼前,这些信封套里的文字,无声讲述着他这些年的忙碌:会议、运动、采访、日记、自我改造、体验生活、创作设想、工作计划、……,如此繁多,看得我眼花缭乱。

忙碌,是充实的表现。但我也读到,兴高采烈的父亲,忙碌于他醉心的文学事业,却由于客观的运动,以及外界种种纷扰,而时常感到困惑,无所适从。

复旦学生程极民,与父亲关系十分密切。解放前夕,他就读于复旦新闻系,并任复旦学生自治会主席。那时候,我们在庐山村的家,经常由父亲提供给他,让他召集地下党开会。程极民先生后来见到我时,曾不不止一次问我,父亲是否留下长篇手稿,内容关于大学知识分子的。我对他摇头,而他似乎不信。因为,他告诉我,父亲不仅有这个写作计划,他还曾很详细地与程讲述并讨论过其中的章节内容。那是在解放初期,程极民在陕西南路的团市委工作,离巨鹿路的上海作协和长乐路我家的居所都非常近,所以他经常晚上跑来与父亲见面谈心。

我相信程极民的话。十几年的大学执教经历,又逢上不平静的战火烽烟,父亲以所见、所闻、所感;一定积累了许许多多写作素材。但他没有留下手稿,更不见片言只语。我不知是为什么。

有一件事倒是有印象,那就是《人世百图》中那篇《熊的故事》。

《人世百图》,是父亲抗战时的一本杂文集。当时,父亲为了躲避“检查先生”的红笔“东勾西抹”,故刻意改变笔法,创造新的笔名,写就一篇篇短小杂文。《熊的故事》,亦是其中一篇,旨在揭露那群靠吸吮人民鲜血而养肥自己的丑类其伪善面目。文中,父亲有这样的字句:“在黑龙江北部一座森林里,盘踞了一族熊群。它们沿用它们祖先的方法,来残害人类。”没想到,这一段话,后被无端指责为“影射苏联”。父亲或许实在感到委屈,莫名其妙,他忍不住对母亲诉说了此事,记得那是1953、54年间吧。我在一旁听到片言只语,虽然那时我尚年幼,但却记忆犹深,因为开朗的父亲,在那些日子,比以往沉默。

今天,翻出1953年平明出版社出版的《靳以散文小说集》,及1955年人民文学出版社出版的《过去的脚印》,在这两部作品结集中,我注意到,所选《人世百图》的篇目中,都不见《熊的故事》。而且我知道,这两部作品,都是父亲亲自编选的。

前不久,一个偶然的机会,我读到一篇怀念父亲的文章。文章的题目是“不为护己专利他”,副标题为“怀念真诚的靳以先生”。作者我不认识,但从文中,得知他是上海作协最早几份刊物的编辑。1957年反右时,他曾被以莫须有的罪名贬去劳动教养,整整二十三年。

我要说的是,我不仅在这篇怀念文章中读到他对父亲真情、真诚、发自内心、充满感激的怀念;我还从他的叙述中,了解到父亲,当时作为上海作协领导,他的工作情况,他所经历的运动,以及那些干扰;从而看到父亲那一如既往的正直,敢于说活,敢于坚持正义的品格。

父亲曾在会上公然拒绝宣布文章作者莫须有罪名,还说了许多坚持正义的话;这在当事人的心中,留下难以磨灭的印象。虽然时光已然流逝半个世纪,虽然此文作者已在大洋彼岸安度晚年,但他的怀念,依然浓烈;他的记忆,依然真切。

我很感动。

他为父亲写的那几句诗,萦绕着父亲的面影,勾起我无尽的怀念:

“不为护已专利他,寸步不让虎狼蛇。少时不识腹蛇毒,甘愿恭奉作龙虾!”

四

手边的两沓封套,一只上面写着:“收获发刊事”;另一只写着:“访苏日记”。日记很厚,开头部分记录着父亲访苏前在北京十天的活动。

那是1956年,正是筹办《收获》的日子。

父亲是怎样兴奋啊,字里行间,都能感受到他的欢快他的奔忙。冰心先生在悼念父亲的文章中有一段形象的描述:“一个冬天的早晨,一辆汽车飞也似地开到我的门口,你,一阵旋风似地卷上了楼,身上穿着一件簇新的皮大衣。我笑说:‘好呀,这皮大衣给我带来了一屋子的热气!’你也笑了说:‘我要到苏联去了,这是行装的一部分——告诉你,我们要办一个新文学刊物了,名字就叫《收获》,你对这名字有意见没有?你可要给这刊物写文章呵,我就是为这个来的。’”

父亲的兴奋是想当然的。因为,这是父亲一直以来的心愿。如今,有了实现心愿的机会,他怎么能不兴奋!

解放后,频繁的人事调动、繁忙的行政工作、加之大大小小的运动,令父亲无暇顾及自己的心愿。此时,在“双百方针”的春风吹拂下,中国作协的几位领导,因为他们之前也是父亲所编刊物的热心撰稿人,就想借这股春风,让父亲创办一个大型纯创作文学刊物。

父亲胸中,对刊物的热情又燃烧起来。他又为刊物取好了名字《收获》,又开始热心筹备起来。在率中国作家代表团访苏的前十天,他在北京,足迹遍布他的许多文坛老友。一页页的日记,记录着他的活动:

……上午送罗荪去南斯拉夫。归途访其芳,冰心,对刊物都有兴趣。

冰心提,何不就叫创作。

下午到作协,与艾芜、天翼、罗烽、白朗、文井谈。

下午去周扬处谈到苏联问题,又谈刊物问题,大致谈妥。

与茅公谈小说,他也同意了。

又到人民文学出版社,与楼适夷、任叔都谈到刊物问题,他们也都很兴奋。

去看雪峰不在,又与艾青谈,他也愿意担任编委并写稿。

……

而在那沓“收获发刊事”里,随便翻开一页,蝇头小字密密麻麻:

艾芜 百炼成钢 20万

赵树理: 小说 冯至: 组诗

雪峰: 寓言, 鲁迅传 柯灵: 不夜城

夏衍: 剧本 方纪: 散文

天翼: 剧本或中篇

杨朔: 小说 冰心:短文 四月内

老舍: 剧本 4万

周立波:小说,几月后可以写完

田间:长诗

雷加:长篇

严辰:组诗 菡子:一组散文

戈壁舟:长诗

振铎:小说

康濯:水滴石穿 五月十五

艾青:长诗 五月十五

……

再翻过一页,底部的两行字跳入眼帘:

丛书1958年出。

巴金主张,打出纯创作刊物。

翻转到笔记的最后一页:

丛书问题

① 人文出收获文丛,大约是□文丛书开本,每年十二册,一般在二十多万字以上。

艾芜 百炼成钢

平装, 精装二种 28开

② 青年出版□□文学丛书

每年十二册,字数在二十万以下。

当然有关青年更好些。

六本一次登广告。小说,诗歌,剧本

沙汀,菡子,康濯

纸面,布脊一种 32开

……

唉,一介文人的父亲,天真而不懂政治,只知以文学为自己毕生追求,以纯真之心为新中国添砖加瓦。……

对于《收获》创刊,巴金先生有一段详细回忆:

“《收获》当时是中国作协的刊物,作协书记处委托靳以办的。作协的几位负责同志过去都是靳以主编的刊物的撰稿人。有一次大家在一起谈到靳以从前编辑的大型刊物,为了体现‘双百’方针,有人建议让他创办一份纯创作的大型刊物,靳以也想试一试,连刊物的名字也想好了。我没有发表意见,说真话,各种各样的大会小会几乎把我的精力消耗光了,我只盼望多放几天假,让我好好休息。因此我没有参加《收获》的筹备工作。靳以对我谈起一些有关的事情,我也只是点点头,讲不出什么。我答应做一个编委。连我在内,编委一共十三人。我说:‘编委就起点顾问的作用吧,用不着多开编委会。’《收获》的编委会果然开得少。刊物在北京印刷发行,因为靳以不愿把家搬到北京,编辑部便设在上海,由靳以主持。大约在创刊前三四个月,有天晚上靳以在我家聊天,快要离开的时候,他忽然严肃地说:‘还是你跟我合编吧,象以前那样。’就只有这么一句,我回答了一个字:‘好’。一九三六年他到上海编辑《文季月刊》,就用了我们合编的名义。我们彼此信任。”(《<收获>创刊三十周年》)

《收获》,于1957年7月24日创刊问世,这是新中国成立以后的第一本大型文学期刊。

对于父亲来说,他仿佛迎来了又一个孩子的诞生。深知他的好友巴金这样描述他:“我有一位朋友靳以创办过好几种文艺期刊,……对我印象最深的是:每期杂志印完装好,从装订所拿到样本,他总要捧着它看几遍,好像母亲对待子女一样。那么深的感情!我今天还不曾忘记。”(《巴金文集》第二十二卷p.3-4,“致丁玲”)

然《收获》刚刚创刊,风向就在不断改变。父亲没有料到,紧接着的那场反右运动,仿佛令每个人都站在悬崖的边缘。除了那些相交相知的朋友,连自己最亲密的兄弟,都难逃厄运。我的二叔,被发配到山里背石头作苦工;我的五叔六叔,也戴上右倾的帽子。父亲的心,像被锤子一下下敲打,但他强忍痛楚,挺胸昂头,像母亲保护子女一样,尽力保护《收获》。

《收获》的生命才维持了五个月,年底,父亲就被要求“离开杂志到工厂深入生活”。此后,经作协书记处表态,虽没有离开杂志,但是,“到工厂”是政治任务,务必服从。于是,他选了普陀区的国棉一厂,自此开始半天工厂,半天编辑部的日程。而每天晚上,父亲一如既往在家看稿写作。书房的那盏台灯,天天亮到深夜。而书桌上的那只烟灰缸,也总是烟蒂如山。

干扰更是家常便饭。尤记得第三期上方纪先生的短篇《来访者》。我当时年少,不明白发生了什么事,但是我能感觉家中气氛的异常。那些夜晚,父亲书房的门紧闭着,他与远来的客人不断交谈。不久,家中又复安静。这时,我读到第四期上新辟的“读者论坛”,上面有关于《来访者》的讨论。

《收获》刚办一年,1958年夏天的一个晚上,父亲在半夜起身时突发美尼尔综合症。他在房里轻唤母亲,母亲赶快跑去扶他上床。据说,这是耳朵平衡出了问题。今天回想,他内心的承受已达极限。

至于“发刊事”中所计划的:该年“出版丛书”,自然已成空中楼阁。

翻开父亲那一时期的笔记,上面记录着无穷无尽的思想改造,检查。我读到其中的一段:

“鸣放以后,为什么情绪低落。

1 从去年以来,我的身体衰弱,失眠,头晕,心中烦躁,怕忙乱。但这是

一部分原因,不是全部原因。

2 和党的政策和决定不是一心一德,有些口是心非。表面我接受,心中有

意见,但也从来没有及时反映。因此影响到自己的情绪。

全民搞创作,全民炼钢,我没有从破除迷信,发挥群众智慧,敢想敢说

敢做来看,只是看到一部分缺点,就蒙住了眼睛。

在鸣放的时候,我强调了文艺的特性,后来经过检查,但是我一直还觉

得文艺工作和其他工业生产不同,虽然不能少慢差费,但多快好省完全

结合得好也不容易。多,好是必然的,快和省在创作中就有具体困难。

又多又快又省,就不一定好。一个作家从事创作,反复修改,就无法快

和省。这些问题我都应向党讲,可是我又怕说,因此在情绪上也有了影

响。”

……

在这样的内心挣扎中,父亲真是“不易”!但他拚力坚持了两年,在为读者捧出十五本《收获》之后,便溘然离世。

那是五十年前的十一月七日,一个寒流造访的凌晨。父亲刚届五十岁。

布谷声声。远处的布谷鸟又在声声啼鸣,它仿佛在召回我的记忆。我看到我的童年、少年,看到那些依傍在父亲身边快乐的日子,看到父亲身上挟着棉纺厂的飞花跨进家门,看到医院电梯闭合时父亲最后留给我的微笑……。我看到的是阳光、蓝天,一望无际的绿色原野,宽广的苍穹……,啊,这些都是父亲注入我心田的馈赠。

生命是宝贵的,生命也是美丽的。父亲在世的日子里,我从未见过他的药瓶,见过他病恹恹的神情。我也从未见过他在乎自己,在乎自己的生命。就是在他生命的最后一年,被两次送进医院时,我去看他,他的氧气管刚拿掉,已经在谈笑风生。就是在他生命的最后一天,他仍拢着我的肩,喜气洋洋一直把我送进电梯。……又有谁知道,他的体内早已潜伏着风湿性心脏病的隐患!因为他从不在乎,从不把病挡在自己面前拒绝工作拒绝生命的付出。后来,我曾听叔叔说起,发病的一刹那,父亲会背着人,独自用手死死顶着墙,他说:捱过那一刻,就好了。……我不知道,在父亲的生命中,他曾独自捱过多少“那一刻”,那死死拼搏的“那一刻”;但是,他走过了自己美丽的一生。

如今,《收获》已经度过了她五十岁的生日,在众多文学期刊百花齐放的园地里,她仍受广大读者喜爱。至于《收获》的丛书,也已出了不止一套;不久,她的五十周年纪念丛书,也即将问世。

布谷声声。布谷鸟又在啼鸣,那一长一短的歌唱,划过天际,是否在告知父亲这些喜讯?是否在告慰父亲未完的心愿?那美妙的歌声,温暖的回响,一波又一波,注入我的心底。

……

纪念父亲靳以诞辰百年

辞世五十年而作

完稿于2009年6月7日,

一个布谷声声的早晨

(11551字)

载《收获》2009年第六期

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222