与父亲一同看照片

与父亲一同看照片 章洁思

——纪念父亲靳以百年诞辰暨辞世五十周年

父亲有一本大大的相册,是他自己做的。他用一大迭比十六开还大些的道林纸,那些纸的一侧原本就钻有小圆孔,他用绳子把这些小圆孔穿起来,一本厚厚的相册就做成了。封面仍是用同一种软软的道林纸覆在面上,只不过上面是空白的。

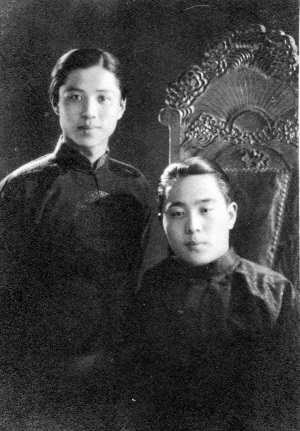

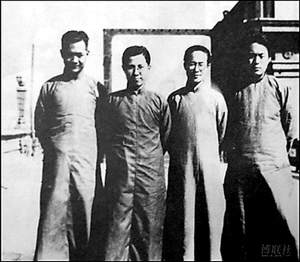

从小,我就喜欢看这本相册,因为里面琳琅满目,上至祖父祖母,旁至叔叔婶婶,还有眉目非常端正可胖得出奇的我那好姑妈的一家,及至那些我没有见过面的堂兄弟姐妹……我当然对他们十分好奇,因为所有孩子的名字中间只有一个字不同,走到天边,都牵动着我们的血缘。我们这一代的名字都是由父亲取的,因为父亲是六兄弟中的大哥,他有大哥的威信,他更有大哥的爱心。瞧,他坐在那张兄弟合影的中间,呵护之情油然涌现。照片两侧还有父亲的手书,左为:我们的一群;右为:十八年夏,与功,伦,畴,丕,天诸弟合照。

当然,相册中除了家里人的照片,还有更多是父亲的朋友,以及学生。回想往日,当那一张张薄薄的纸从我的指缝中轻轻滑过,当无声的照片,应和着我与父亲的问答,应和着从窗外射进来的一缕缕阳光,娓娓为我讲述一个又一个故事;那是我生命中多么温暖幸福的时刻!一个个故事铭刻在心,让我看到父亲在人生路上走过的足迹,看到父亲鲜明的爱憎;其中更深深感染我的,是父亲博大的胸怀,父亲的人格。

两年前,我无意中见到父亲的一幅字,那是他在上世纪四十年代写给一个女孩叫陈小滢的。小滢是女作家凌叔华的女儿,1946年她随母亲赴英国前,为了等船曾住我家。她有一本小纪念册,里面写满了父辈朋友为她题写的希望,父亲的这一页字正在其中。此后,小滢一直跟随父母生活在国外,这本纪念册也成为她最珍贵的物品。

当朋友把这幅字扫描后给我从电脑上传过来,当附件一点点打开,父亲熟悉的字体清晰地展现在我眼前,我仿佛看到父亲亲切的面容,希冀的眼神。

父亲是这样写给她的:不为一己求安乐,但愿众生得离苦。后面是:这是一条大路,望小滢走上去。

这是十四个字,十四个字的人生追求。这是“一条大路”,父亲在走,也希望小滢去走,他一定希望他的后辈,包括我,也能“走上去”。

然他题字之际我仅两岁,然他辞世之际我才十五岁;但是,我仍然感到幸运。因为,这十五年中,我一直跟随父亲身边,从重庆夏坝内迁的复旦大学简陋的土坯房宿舍,直至回到大上海。我跟着父亲生活在郊区的江湾复旦、沪江大学;就是在他赴朝慰问并辗转国内汇报的整整半年中,我也独自与老保姆一起,呆在复旦的教师宿舍徐汇村,等待他的归来。尤其是,在他生命的最后三年,我不幸罹患重病,从此双腿致残;但我仍然感到幸运。因为病,让我得以更多的时间在父亲身边。那最后的三年,我几乎日日与他对坐在大书桌的两边,一边读书,一边看他工作。记得那是他辞世的前一年,他在家招待纺织厂的几位女工。谈话之间,他要为她们找需要的书。那是两个高高拼成的大柜子,书本不规则地摆放在里面。这两个柜子,还是因为书不够放,向作协借来的。父亲弯着腰,埋着头,满头大汗在下层柜子里寻觅。一旁的女工姐姐过意不去,让他不要再找,就在那一瞬,父亲抬起头来,我看到大汗淋漓下的那张热情诚挚平易的笑脸。

身教重于言教。父亲是热情的,诚挚的,平易的。他对待身边的任何人,无论职位高低,无论贫穷富有,都一视同仁。他对待弱者,更是倾注爱心。我听过许多关于他的故事:比如大学时代,为了帮助患病的同学,他不惜倾囊而出;抗战时节,为了帮助朋友,他四处奔波。父亲的朋友告诉我说,他可以脱下自己身上的衣服,给他人御寒;他可以掏出自己口袋中仅剩的钱,给他人救急。父亲就是这样,从人生的路上一步步走过来,他始终遵循着的是这十四个字:“不为一己求安乐,但愿众生得离苦。”

父亲辞世后,我系统地阅读了他的作品。文如其人,父亲正是这样一位现实

主义的作家。他的作品,体现他的思想,体现他的爱憎。他把他的追求,他的温暖,他那火一样的热情,全都溶入他的文字中。我从他的作品中,仿佛看到他周遭的人,听到他发自内心真诚的声音,感觉到他那颗灼热的心的搏动。从1928年在《语丝》杂志发表他的第一首诗作,紧接着第二年在《小说月报》上发表他的第一个短篇小说,三十二年的文学生涯,无论是短篇、中篇、长篇、散文,还是杂文,无论题材表现如何不同,但始终不变的是真情写作。真情,永远灌注在他的笔端,凝聚在他的心里。我想,这也是为什么自父亲辞世后,他的作品一直被选为中学语文教材(直至今天),他的散文小说能不断得到再版,他的著作能珍藏在国外著名大学图书馆的缘由。

关于他的作品,牛汉先生的一席话让我至今难忘。那是1994年,中国现代

文学馆和中国作协在北京召开的父亲的纪念会上,牛汉先生这样说道:当他还是一名中学生,战乱时流徙到陇南山区,住在一座破庙里感到又孤独又寒冷时,他读到父亲的小说集《圣型》。读后,他写了一首小诗。他说:“这首小诗是我在寒夜读《圣型》时即兴写的,我默默地感谢,世界上有个作家叫靳以,他为我寒冷的心送来一盏灯,又红,又亮,又暖。”几年后,他来到上海,在江湾的复旦大学宿舍见到了父亲,他这样说道:“他(指父亲)说话的声音,微笑的眼神,像朋友似的亲切,我一生交往过的前辈作家很不少,但作品和人温暖如朋友的亲切的作家,却并不是很多。”

……

时间过得飞快,父亲离世不觉已届五十年。但岁月在一些人的心中,仿佛没有痕迹。每年父亲的忌日,只要在父亲的遗像前看看那些美丽的花,深情的诗,心里就很温暖。父亲曾在复旦大学执教多年,也曾辗转授教福建师专、沪江大学,还曾兼课内迁北碚的国立剧专。父亲授教过的学生,虽然散布全国各地;尤其是解放那年就读复旦的大哥大姐,当年他们毅然决然响应祖国号召,告别自己心仪的大学,身披戎装南下。他们历尽生活磨难,在祖国边远地区安家落户,现在早已越过古稀之年;但他们心中仍珍藏五彩的梦。他们用深情的笔,写来优美的诗,诉衷他们对父亲,他们爱戴的老师的怀恋。这样的怀恋接续不断,从父亲辞世延续至今,也已整整五十年!

回想前年夏天酷暑难当,39度高温连续袭来,却有父亲一位学生给我们送了三次西瓜,每次十来个。当第二次送来时,前次所送刚在当天吃完。我奇怪极了,不由问道,怎会接续如此之巧,却听到以下幽默的回答:“老师(即父亲)给我打电话了呀。”我顿时语塞,及至热泪盈眶。

也是那年的中秋节,就是当年参军南下的复旦老学生,年届八十又一,他千里迢迢从广州赶来,执意把我们接到杭州过节。年迈的母亲,第一次观看了钱塘的江潮,还乘车环绕西湖观光两次。当我把中秋的出游告诉我的朋友,朋友惊讶得不敢相信:离世近半个世纪的父亲,还有如此真诚的学生!但这一切都是真的,我可以一一说出他们的名字,我对朋友说,欢迎她在清明和父亲的忌日来家看看。

作为女儿,我对父亲的怀念顺理成章。但作为父亲的学生,那些再也得不到父亲回报再也得不到父亲庇荫的举动又作何说明?我望着照片上父亲热诚亲切的笑脸,……虽只五十年的生命,竟然留下如许的爱和牵挂。

一张张照片,定格了父亲各个时期的影像;一张张照片,把我又牵回到父亲的身边。与父亲一同看照片的情景,清晰如在眼前。那本父亲用绳子穿成的道林纸相册,翻阅时柔软的感觉还在手心;而那一缕缕穿越窗户洒进屋内的阳光,仿佛还在眼前不停地跳动。我不由抬头环顾四周,时空在脑海中来回移动,父亲的影像在面前是如此鲜活,恍然他就在我的身边,就埋头在那张离我不远的书桌前。……

此刻,我望着父亲的最后一张留影。他就站在家中的庭院内,站在那棵忽然枯萎、却通人性的雪松之下。父亲的手轻插在腰际,眉头却轻皱着。他的脸上,写满疲惫。我记得,那正是他去世那年(1959年)的春夏之交,我们把他从书桌前唤出来,留下这一张影。那时,他的工作已经超出他的心脏负荷,然我们(包括他自己)都全然不知。

我望着父亲,忽然感到心痛。我情不自禁伸出手去,想轻轻抚平他的眉头,想为他分担辛劳……;但时空已隔五十年,多么严峻的五十年!

但是,我能听见他的声音,他的声音正在走近:

“如果我的生命不在,就把我的爱在人间留下来。”

完稿于2009年3月23日

(3239字)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222