两次为鲁迅先生抬棺

两次为鲁迅先生抬棺

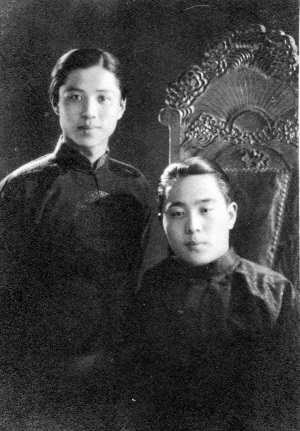

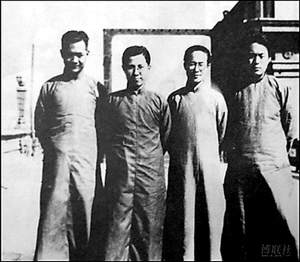

在父亲靳以的相册中,有一页并排贴着两张照片:相同的主题,相似的气氛,同样凝重而肃穆;然却时隔整整二十年。这是两张为鲁迅先生抬棺的照片,父亲均在其中。

前一张照片摄于1936年10月,鲁迅先生逝世安葬之际。后一张照片摄于1956年10月,鲁迅先生迁墓之际。

1936年的父亲还是个年仅二十七岁的文学青年。虽然他已经历了在北平与郑振铎先生共同主编《文学季刊》——“中国现代文学出版史上第一种每期五十万字的大型文学期刊”(赵家璧:《和靳以在一起的日子》),以及而后的《水星月刊》,此刻正在上海与巴金先生共同主编《文季月刊》。虽然他已经出版了六七本小说集,并以成名作短篇小说《圣型》拥有一批热心的读者。但是,他永远难忘,当他还是一名稚气未脱的中学生时,他就是鲁迅先生的热心读者。后来,他的第一篇诗作,就是投给鲁迅先生主编的《语丝》,而被刊登出来的。那年他还只是个二十岁的大学生。所以,鲁迅先生在他的心目中,一直是永远应当抬头仰望的,是永远值得尊敬和效仿的。

然后,他这样叙述:“……到了最后,我是被派定为抬棺人之一。除开我,记得还有鹿地、周文、沙汀、巴金、河清、烈文、天翼、胡风。棺木并不大,鲁迅先生的遗体也很轻,还有那个殡仪馆的专家的辅助,应该那是轻而易举的事。可是当我放到肩上,我觉得是异常沉重,我的心也异常沉重。我极其小心地迈着步子,为了使鲁迅先生不再受一点人间的颠簸;也为了使我自己不会万一失足滑倒。尤其是走着石阶的时候,我们最慢,更稳,甚至于不想使他的头向下或是向上,保持他的平躺的姿势,走在前面的,慢慢地把手抬高起来。

这样,我们平稳地把他送进了柩车。

我们就走在柩车的左右。前后的人是多的,因为无法驱散,巡捕反倒来保护了。前前后后有那么多人,我相信,只有千分之一和他生前见过的,可是他们真心地哭着,唱着歌,缓缓地走着。

到了墓地,那具黑棺又上了我们的肩头。我们一直送到穴旁,有人等在那里,平稳地放入穴中。这时,天色苍茫,快要黑了,悲痛的,低沉的安息歌声,迟缓地在空中缭绕着,紧紧地束住我的心,当我低下身去,抓了一把土投向棺上,我的泪,简直是再也忍不住了,猛然间汹涌地溢出来。

从此以后我的肩上就总像负了一个重担,我时常提醒我自己,必须小心地迈步,走一条正路,不是为自己,为了和我一同负载重担的人,为了随在我们身后的比我们年青的人”(同上)

父亲在文中详细地记录了当时的情景,以及自己的感受。照片中,年轻的父亲走在灵柩的左侧,两手虔诚地托着敬爱的导师。他那时还未戴眼镜。他的前面是黄源、胡风、巴金。据以后资料所记,抬棺者除了以上列出的九位外(后来对照相片,沙汀似不在内),还有萧军、吴朗西、欧阳山、姚克等几位作家。那天是

时隔二十年。

二十年的时光,经历了新与旧,时代的巨大变迁,也在当年抬棺者的额上无情地刻下了岁月的印痕。

那一天是

父亲一大早就出门了。他先来到万国公墓。面对黑鸦鸦肃穆的人群,时空的变换在一霎时令他恍然。他仿佛重回到二十年前,耳畔还在不断回荡着当年万人合唱的挽歌:

你安息吧,啊,导师,

我们会踏着你的路向前,

那一天就要到来;

我们站在你的墓前报告你,

我们完成了你的志愿。

然而此刻,小鸟在天上翻飞,空中弥漫着美酒似的桂花香,秋天的花朵也在路旁昂首张望。

父亲再一次记述道:“……我们在先生的灵柩前献上了鲜花,我们又把红绸黑字的‘民族魂’长旗覆盖在棺木上,我们轻轻地把灵柩移上了灵车,平稳地在宽坦的大路上奔驰。从西到东,又折向北方,穿过上海的大半个城市,到了虹口公园的门前。门前等候着的是青年工人和学生,他们不再唱哀伤的挽歌,他们不再喊激愤的口号,在他们的脸上,流露着最庄严与敬仰的神情。

我们又轻轻地从灵车上移下灵柩,稳妥地放在活动的车架上,秋风吹起红绸一角,广平先生就把自己心爱的圆宝石别针从衣领上取下来簪住它;当乐队奏起了肖邦的《葬礼进行曲》的时候,在肃穆的道路上,我们缓缓地扶柩前进。

…………

我们踏上了宽敞洁白的墓地,又一次地把先生的灵柩放在墓穴上,毛主席写的‘鲁迅先生之墓’六个大字闪着金色的光辉,恩来同志和广平先生亲手栽植的两株常绿的桧柏立在两旁,数不尽的花环飘着‘永垂不朽’的红带,微风象轻轻的哀愁一般拂在人们的心上。”(靳以:《二十年的愿望实现了》)

抬头望照片上的父亲,他走在灵柩后部的中间,双手轻扶棺木,微微仰着头。他的两眼望着面前耸立着的,还未揭幕的鲁迅先生的雕像,他的思绪此刻又飞向何方?或许,正像他在文中所希望的:“……但如果在蓝天之下耸立着的不是一座雕像,而是先生自己坐在藤椅里,象往常一样地和我们娓娓而谈,那我们该多么快乐啊!”也或许,如同父亲孩子般纯真的性格:“……我真想躺在先生脚下的绿绒般的天鹅草上,象先生从前喜欢做的那样;先生的化为青年的心情感动着我,我想自由自在地打一个滚,如果先生还在的话,也许要走下来和我们一起躺在草地上吧!”(同上)

这两张摄于二十年两端的照片,留下了珍贵的历史纪念,也留下了我对亲人的永远怀念。

写于2000年3月

(2243字)

(原载2000年6月《老照片》第十四辑)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222