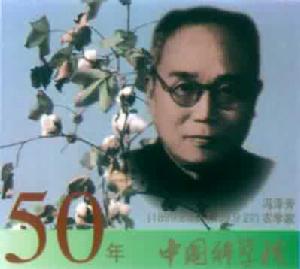

冯泽芳-主持全国区试

中国历史上是一个棉花进口国。第一次世界大战影响了外国原棉和纱布的进口,从而为中国民族棉纺工业带来了发展时机。机械纺织需较高品质的棉花,而中国当时栽种的中棉及退化洋棉产量低、品质差,不适合纺织工业的需要。1919年华商纱厂联合会为解决原料问题,邀请美国棉花专家O.F.顾克(Cook)来华指导国内棉种改良。顾氏将3个美国品种在国内多处试种,最后肯定了脱字棉和爱字棉较为适宜。十多年中主要是驯化这两个良种。1932年中央农业实验所成立,聘请美国康奈尔大学教授H.H.洛夫(Love)为总技师。他认为当时中国种植的棉花品种不够理想,并于1933年征集了31个中、美棉品种在南北棉区进行区域试验。一年后,洛夫回国。此时正值冯泽芳学成归来就任中央棉产改进所副所长,并接替洛夫继续主持这项工作。经过4年的多点试验和实地考察证明“ 斯字棉4号”成熟早、产量高,增产10.6—66.7%,适于黄河流域棉区种植;“德字棉531”在长江流域表现丰产优质,平均增产14.8%。尤其是“ 斯字棉”更为突出,比“脱字棉”、“灵宝棉”增产36%,比本地小洋花(退化美棉)增产65%。这两个品种推广之后,深受农民欢迎。

在国内主要农作物的区域试验中,棉花区试首开先河,除战争时期一度中断外,迄今已延续半个多世纪,并且成为国家评选优良品种进行区域化种植的关键环节,对提高中国棉花生产和改善纤维品质起到了重要的推动作用。冯泽芳主持这项工作是着眼于生产,立足于推广,绝非为试验而试验。1934年全国中美棉品种区试在18个单位的合作下取得良好结果后,他立即通过棉业统制委员会在彰德(今安阳)和南京分别进行斯字棉4号和德字棉531的繁殖和纯系育种,为良种的推广做好准备。1936年春,中国又从美国购进2万公斤“斯字棉4号”,在黄河流域几个试验场繁殖近5000亩,秋季收得种子23.3万公斤。1937年推行棉种管理制度,集中推广4万多亩,这是“斯字棉”在中国大量繁殖的开始。冯泽芳在中央农业实验所和陕、豫、川省有关人员配合下,1941年使“斯字棉 4号”在陕西关中和豫西一带推广100多万亩;“德字棉”在陕南和四川也达70多万亩。在当时的大环境下推广这么大面积,确属难能可贵。“斯字棉”和“德字棉”的推广不仅在抗战时期为大后方的纺织工业提供了优质棉原料,也为中华人民共和国成立初期华北普及优质棉品种,发展棉花生产打下良好基础。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222