风雨人生路——20在中华公学里的竞争

1945年8月, 日寇投降了!也许人们早已知道日本鬼子的这一天很快就会到来,也许是当地小镇条件所限,镇上没有什么庆祝活动,也没大放鞭炮,显得相当平静。只是见面时喜气洋洋,互相传递着这一条大家都已知道的喜讯。

日寇投降时,我才十三岁。这个花季般的年龄,按正常情况,应是小学毕业或上初中才是,可是我和许多小朋友在日本南侵时都没上学。我过去看过、抄过诗歌体的小说,到十七哩后唯一见过的一本书是《薛丁山征西》。这是一本真正的章回体的白话小说。这本小说是从温连叔那里借来的。我母亲每天晚上要我用客家话念给她听。厚厚的一本书,我每晚在煤油灯下朗读,母亲听得入了迷。遇上不认识的字就放过去。不过总的来说,不认识的字还不算太多,不至于影响故事的完整性。我也十分喜欢这类书籍,可惜也只此一本而已。我母亲说,还有一本《薛仁贵征东》,因为她过去看过潮州戏,知道一点。她让爸爸到处打听,也没借到。

日本一投降,当地华人最急迫,也是最忙的一件事就是筹资办学校。当时由几位侨贤发起,向华侨募捐。不管是否有孩子要上学的,都热烈响应。有钱出钱,有力出力,不少的人又出钱又出力。平场地,盖校舍,还选举成立了校董事会,专门管理学校各项工作。

好象没几个月,校舍就盖好了。是平房,大约有六百平方米。在教室旁边不远,还有老师宿舍和音乐教室。虽然是平房,但还是很好的。柱子是当地好木料,通常叫盐柴木,屋顶也是盐柴瓦。这种木质很硬、很密,极不易腐烂,也不怕白蚁咬。围墙虽是一般木料,也是很不错的。学校校舍正面上头冠以“成邦江路十七哩中华公学”十一个端正雄劲的正楷大字,字虽是黑漆的,但和白漆刷过的木板底层相辉映,也颇为耀眼。学校正面有一旗杆,用以每周一升旗集合。此外在一大片空地中,布置了一个篮球场。学校后面的空地可大了。因为这地没有种菜,小学也用不着花钱征地,想要多少地,就用多少,没人管的。学校后面这块地,搞了一个大足球场。学校前面有一条大干沟,沟边是通往西连的大马路,路边是商店。整个环境是相当不错的。

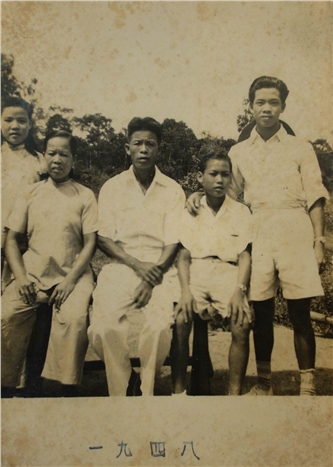

学校在1946年春节后开学,当时只有三位老师。学生也不太多,一共只有两个年级四个班。我所在的班是二年级第二册,即第四册,也就是二年级的下学期。我们班一共有十几个同学,我能记起来的有:蔡常木、彭宜新、贝初松、彭鉴良、田石云、傅贵强等。我们班和二年级第一册同在一个教室。老师给我们讲课时,那个班就做作业或自己看书,反之也一样。

那时候,学生的年龄也参差不齐,就说我们二年级吧,大部分是十岁或十一二岁的,最小的只有七八岁,最大的好像有十五六岁了吧。

所谓“中华公学”,当然是华文学校。上学读书的自然也是华侨子弟。不过有时也有一两个当地土著民族的孩子来念华文的。老师虽然全都是用“国语”讲课。可学生们却习惯于讲客家话。为了让学生们讲好国语(也算是普通话吧),除了提出严格要求外,还搞些强制性措施。如学校设立学生“纪律巡察员”,除了约束学生纪律以外,也抓讲客家话的学生。谁不讲国语,就发给谁一个牌子挂在胸前,一直挂到放学才可以取下来交回。我上学不久,除了当班主席外,还兼任巡察长,也算是有职有权的。巡察长还管着巡察员咧。

每周一,全校在校门口集合,升国旗,唱国歌。每周末,也即周六下午是全校 周会。周会是很热闹的。开始是校长总结一周来学校的情况,表扬一些学生,接下来是学生演讲。演讲的内容由学生自选。但不外乎是如何学习,如何作个好学生等等。完了以后是“余兴”。“余兴”嘛,一般是唱歌,有时也有舞蹈什么的。你别瞧不起小学的周会,不久以后,还引来不少家长来观看。学生演讲,也是一个很好的锻炼。敢面向那么多同学,甚至还有家长来做演说,不是那么简单的事。我由于环境特殊,六七岁就开始野,就象是一个“孩子头”。但开始几次演讲也不太自然。我后来找到了窍门:演讲时头抬高一点,不看前面的人,这样就不感到害怕了。三五次以后,也就自然多了。我也不时地把这些“经验”与同学们交流。

学校差不多每学期(半年)召开一次“恳亲会”,也就是家长座谈会。这是分年级召开的。家长们来了以后,老师向家长们介绍教学情况,介绍学生的学习、品格 ,也征求家长对学校及老师的意见。会议结束前进行大会,大会上有些家长还讲话。然后照例有小型的节目。会议是相当热烈的,家长们对“恳亲会”也颇有兴趣。

学校对二年级以上的学生每年都要很认真地进行一次演讲比赛、书法比赛和作文比赛。前三名优胜者在期末发奖。后来我们才知道,这种比赛不光我们学校实行,城里的小学也都有。不过有的小学只比赛作文和演讲。在城里,中学也有演讲比赛。不过据我所知,中学的演讲比赛是初中三年级和高中班的同学不分年级的比赛,而且不是用国语而是用英语演讲了。我当然是每次每项都参加的了。我在十七哩上学的几年里,每年两次的三项比赛都是第一名的当然获得者,加上学业成绩一直全班第一,所以每学期都有四个奖品。奖品都是些笔呀,本子呀,有时也有奖旗。奖品不算丰厚,但影响不小,竞争也相当激烈。有一年,我的右脚面溃疡,快考试了,脚不但没好,反倒更厉害了,走不了路,有时还发点烧。但为了考好试,也是为了争第一,起码也要拿第二,我坚持要去学校。父亲每天把我放在他肩上,骑着去学校。中午带个饭团在学校吃,晚上放学了,父亲把我再扛回来。学校距我家几英里的山路,父亲不辞辛苦让我骑来骑去。不过我也没让他失望。结业大会,我去不了,他就代我去了。发奖时,每当听到我的名字,他就答应。一回来高兴极了,说他四次上台领奖,说很多家长看他上台就哈哈大笑。

学校每学期各项比赛,特别是学业上的竞争是相当激烈的。而主要的竞争是在前三名中。那时,我在班上的年龄居第四五位,和我主要竞争者是蔡常木。他比我大两岁。他家是做生意的。他的学习时间多,家庭条件也优于我。每次他都发誓要胜过我,但哪一次也未能如愿。因此他很不服气,又由不服气到不理我,以至于在后期的两年多时间里,我们成了仇人一样,不讲话了。当然我的条件远不如他,但我也不想落后于他,于是拼命争了。在时间上,我们是处于劣势地位的。我每天早上起床后,先干一阵子活,吃完饭后,再挑一担子菜到小镇车站放下,挂上牌子,等汽车来后拉到古晋城里代卖,我再赶到学校去。不但平时是这样,临考试了,也概莫能外。下午放了学,我一样还得到地里干活。星期天则更是地里干活的好机会,从来没有说能坐下来看书学习的。我父亲没上过学,还以为学习就是在学校上课,根本不理解还要有复习功课一说。但有一样:考试考不好那是不行的。另外父亲还染上恶习,就是爱赌博,有时一打起纸牌来就是一整天,甚至连日带夜地玩,也不管地里的活紧不紧。当然等清醒过来,感到活紧了,就着急了,要我请假帮忙。有时要请个三五天也说不准。我能怎么办呢?功课又不能拉下,只好晚上多用些时间,经常到很晚才上床。到了临考试前复习功课了,就更是拼命了。而对于我的竞争对手蔡常木来说,这些根本就不存在。他的家庭条件优越,不需要他干家务,有的是学习时间。所以我与他的竞争是很苦的。当然,放弃竞争,考不过他,名次列于他之后,同学们也不会认为我的智力不如他,也应属于正常的。但我不愿意这样。

至于书法比赛,我过去练毛笔多,现在只要按要求写大小楷两篇就可以了。作文嘛,只要多看书,多留心,也不算太难。也就是说,比赛前是不用太费心的。可是这些比赛也十分重要。不仅因为每学期结束发奖品,而且参赛的作品每次都要公开展出的。小镇子不大,又紧挨着学校,“作品”一展出,自然引起不少人来观看、议论。别的不说,能展出,是优秀的,也就很够面子了。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222