风雨人生路——17深山兽为伴,藤精也神奇[上]

房子炸坏了,要继续住下去,当然得修了。这倒不是大的问题。反正山芭里的树呀、亚答叶什么的有的是,出点力就什么都有了。问题在于,是否要逃离这里,还是再冒冒风险、继续住在这里?虽然到处都在传说,日本鬼子快完了、快完了,但也不是明天后天就完了,不再来飞机轰炸了。这次全家思想比较一致的是:走!

可是到哪里去好呢?一致认为到成邦江路十七哩我满姨温秋露那里比较合适。一是该地战斗硝烟不浓,二是沾亲带故,他们无论如何会帮我们度难关的。

决定了,就立刻行动。第二天一早就收拾行装。收拾行装,就是搬家。其实也没什么东西可搬的。蚊帐、两三条毛毯、几件破衣服,还有些锅盆碗筷之类。粮食不多,十斤八斤大米和一些番薯而已。于是父亲挑一担,母亲也挑一担。我们两个小孩各背上一点小东西,就上路了。我还多背了一只猫。这猫可好了,我舍不得扔下它。

从七哩到十七哩还有十英里路,加上从山里的家走到大路上还有一段距离,总共约有十三英里。不算远,也不算近。天气又热,一路步行,也实在不容易。走到一半多路,阿娥走不动了。妈妈只好把东西分一些给爸爸,再把阿娥放在大篮子里,挑着走。我呢,当然坚持自个儿走。到了姨丈家的第二天早上,下床感到很困难,两条腿疼得不得了了。

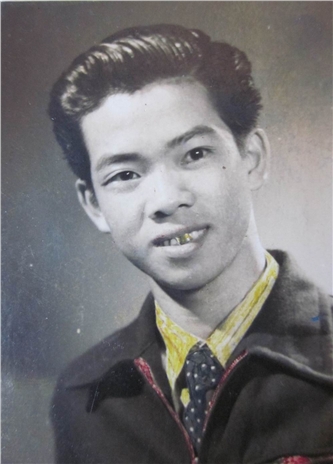

姨丈的儿子小名叫阿狗,大名叫杨国送,比我小五六岁吧。他还有一个哥哥,两个妹妹。我和表弟阿狗很玩得来,象亲兄弟似的形影相随。

一到姨丈家,爸爸和姨丈就忙着给我们安顿新家。姨丈家在十七哩小镇附近,仅距小镇百尺之遥,而我们的新家却安在离小镇起码有三英里的深山密林中。为什么家要安在深山里?据说有几个原因:一是小镇附近无空地了,所有现在的地方都是个人的,二是到远处去你随便开荒,不用交土地税,三是避战乱,即使出现这个那个问题,在深山里也可以稳坐钓鱼台。还有就是那里住家不多,且相距较远,农家饲养些家禽不至于互相干扰。在我们新家的东边好远有温连叔和另一家人,南边约半英里有赖锦一一家,西边有温急叔,西北角遥遥相望的,有两三家新安客。彼此相距都不近。我们迁来后不久,东南边又迁来官潘叔一家人。邻居(就算邻居吧)大都是近一二年前迁来的。也都是躲鬼子避战乱,都是为方便种点稻谷,养点家畜而来。这里也就这十几家了。再往东一点是树木丛生的热带森林。往西,也就是往小镇方向,虽不像东边那样是树木参天的热带森林,但还是郁郁葱葱的林子,且也野兽出没无常,而所谓路,只是人们踩出来的,两旁的野草用镰刀砍了砍就是了。

我的家是在土坡上用茅草盖的。所谓屋墙是用小木棍子围一圈,吊些亚答叶子即成。窗户当然不需要,因为屋子四面都透风,晚风吹来,倒是十分凉快。当然这种墙壁,老鼠、长虫,甚至猫狗进去都十分方便了。屋前屋后种有香蕉、甘蔗、柚子、杷、杨桃、红毛丹、红毛榴梿,还有一种叫菠萝蜜。菠萝蜜不同于菠萝,用刀轻轻剥开其皮 ,里面是一个个的果实,肉脆、香甜,很好吃。至于菠萝(当地客家话叫黄梨)种得更多,它不同于北京常见的菠萝,其个大,每个一般好几斤。当然品种不同,个头也不一样大。如一种叫凤尾梨,个头就小,约三四斤重。还有离家不远处,这里或那里总有多少不等的果树。如榴梿、mang-gi,mar-yar-gu,Jiarm-bi-lar等等。好像mang-gi又叫山竹,特有一种甜味,肉白酥脆。有一种说法,这种果子如果沾着白糖吃,就会中毒,不知有人试过没有。据说,这些果子不是野生的而是达雅族人祖辈留下来的。一般无人过问,只有成片的果林才时有达雅人来看一看或收集。

除了榴梿以外,其余果都是爬上树去采集的。而榴梿成熟后,自己就会掉下来,掉下来的时间大多在中午或午夜。为什么?传说,三宝太监(郑和)到南洋见此果味道如此鲜美,实在喜欢,可是它的壳硬,壳外还长着硬刺,掉下来砸在人的身上可就不得了了。所以郑和许下心愿:最好在中午或子夜掉。榴梿服从了。当地关于三宝太监的传说还有不少。现在椰子树的树干长得有些弯成弓形,据说就是当初三宝太监走路走累了,靠在椰子树干上休息一会儿。可是椰子树直挺挺的,很不舒服。他说,人们都想藉此休息,如果树干弯一弯就好了,就更是为民造福了。于是后来椰子树干全是弯的了。

mar-yar-gu,一般是果树连片。我家北面二三英里的地方,有一片此种果木,是达雅族管理的。一天我和阿松哥十分想吃,就各背一个篮子去偷采。可是到了果山一看,果子好的树,差不多每棵都钉了铁皮刺,半腰上铁皮刺朝下,要从树干上爬是爬不上去的。但又不能白来,怎么办?于是一人砍一根长竹杆,把竹杆一头架在树叉上,就顺着竹竿爬上去了。爬上之后,又把竹竿抽上去。横架在果树上,下面连一点痕迹也没有。有一次正采着果子,就听见有人来了。达雅人都习惯挎着带鞘的刀,走起路来,老远就能听见咔嗒咔嗒的响声。我们听见响声后就蹲在树上,一动不动。他们一边说话一边走,丝毫也不知道我们就在他们的上面哩。他们走远了,我们继续采摘,采了满满一“duanmo”(一种当地人用的可以背在背上的篮子),又把竹竿往地上架好,顺竹竿滑下来,回家了。道高一尺,魔高一丈啊,他们绝不会想到,我们凭一根竹竿,就避开了铁皮刺,把果子偷采了。

我在这个山沟里,从44年一直住到53年,共计9年。53年底我回国了,可父母却住到60年前后才迁到小镇上的,这是后话。我在这里住的九年时间里,所要记述的事,恐怕不是三言两语能解决的,按时间顺序说也乏味,只能按类集中说一说。

我家门前是一片稍为开阔的平地,也可以说是半沼泽地。一条小沟弯弯曲曲从西边山坳里流下来,一直流到门前平地以后逐渐消失。平地往北地势逐渐升高了些。从西北角很远的地方有一条河流向东边,河最深的地方有五六米,最宽的地方(河西)也有七八米吧。这条河有深有浅,有宽有窄,象爬行中的长虫,弯来曲去地点缀在田间,倒颇有诗意。不过,这不是江,我认为江比河大,河比沟大才是。沟、河、江总是有别的。但又不那么严格。特别是河与江的区别更不那么明显。长江,江面宽,很壮观,不愧为江。但黄河也波涛滚滚,壮丽异常,却被称之为河,而不叫“黄江”。家门前的这条河,可以说是丰富多采,河里有好多不同种类的鱼,如大头鱼、称星鱼、小鲫鱼、浮游水面上的尖嘴鱼,还有一种鱼很特别,身体带花纹,身短略扁,嘴小。当你抓到它时,打它一下,它立即肚子鼓了起来,象一个小球似的在哪里装死嘞!还有不少鱼叫不出名字。此外,河里的虾真不少。淡水虾也十分好吃。我时常晚上去捉鱼或虾。怎么捉?当然不是下水去摸。在岸上沟边即可。是这样:左手拿一盏特别的灯,即煤油灯加个玻璃灯罩管,一侧是用一块薄铜板打成内弓形(比碗平些,比盘子深些),内侧擦得贼亮。因铜盘成弯度能聚光,光照到水中,鱼就看不见人,静静不动了。这时右手拿着鱼叉,对准水中的鱼一叉即可。若叉虾,则换叉竿另一头的小叉子即可。有时想吃虾,就专叉虾,不顾其他了。一次我看完书,晚上十一点左右,即去叉虾,一个多小时叉了一斤多虾,回来后肚子又饿了,于是我把虾煮成虾粥,美美吃了个夜宵。剩下一些留明天早上全家吃。

夜里头到河边去捉鱼虾,有时也难免碰上蛇。一般的不大的不太凶的蛇,在必要时,我一边用灯照着它,一边用鱼叉叉其头颈,就把他送上西天了。但有时就不敢这样对待它,只好三十六计,走为上计。可是有一次我却连走也走不脱。一条不很大的蛇,老追着我不放。这是什么蛇?听人家说,有一种叫“火蛇”的蛇,见了火就追,可能是为了火中的热碳?我跑是跑不过它的,更何况是在夜间,跑起来很不方便的。于是我急中生智,我想既然是火蛇,我把手里的火放下不就行了?于是我把灯放在地上,自己就跑了回来。第二天去看,灯里的油干了,火也灭了,灯好好地放在原地,却没见到火蛇的影子。

门前沼泽地田里,田螺特别多,个头很大,一般直径约为六公分,比两个乒乓球还大,园形的肉很鲜美。我有时也弄来吃,但我们一般都是用来喂鸡鸭的。鸡鸭吃了田螺长得可好了!

特别值得称道的是,不管河里与沟里,一般都有甲鱼。平时钓鱼,老能钓到三几斤重的甲鱼。这样我三天两头就能吃上一次甲鱼。我们做甲鱼的方法很简单。先在大锅里放上凉水,把活甲鱼放进锅里,盖上锅盖并压实。灶上就烧起火来。锅里的水逐渐热了,甲鱼就乱爬乱撞的。因锅盖加了重压,爬不出来。最后,甲鱼不动了。再煮一会儿,就取出甲鱼,倒去锅中的脏水,之后,把甲鱼的内脏去掉,即可切块。放点姜蒜之类调料,或煮或蒸吃之,味道极为鲜美。这样活煮的办法,既省去生宰的麻烦,更重要的是,甲鱼的屎尿全部在挣扎中泻干净了。现在都在宣传甲鱼多有营养,大补什么的,我们当时感觉不到有什么滋补营养,我说不上来,老吃它,也感觉不到什么了。但有一点,它能降火却是非常明显的。这是我在一次偶然的情况下亲身体会到的。有一次,我患红眼病,每天早上醒来后,眼屎把双眼糊住,睁不开,妈妈老拿尿洗呀洗的才能睁开眼。刚好,我无意中又钓到一只约两斤多重的甲鱼。我说赶紧做来吃,妈妈却说,不行。说眼病最怕腥味的东西,要我把甲鱼放在水缸里养起来,等过几天眼病好了再吃。我嘴上是答应了,可嘴却馋得很。等妈妈一出门,我就偷偷自己做来吃,阿娥当然也吃了。我告诉她要保密,而水缸我照样盖好,装作好像甲鱼还在缸里的样子。可第二天奇迹出现了,我早上起床后,眼睛能睁开了,也不那么红了。妈妈很奇怪,问我服了什么药,怎么这么快就好了?其实也没什么药可服的。我说,昨天我把那甲鱼给吃了。从此,她相信甲鱼是凉性的降火良药!

甲鱼,我们通常叫鳖。在河里有的可大了。有一次下大雨,河里发了大水。我们河边的一垄垄番薯,水也淹上来了。那地方种番薯,必须打起垄,垄高一般半米左右。如果不打垄,则只长苗不结薯(茎)。那次水淹到了半垄高。我拿着一把砍柴刀,到地里趟着水走。突然发现番薯被挖了几处,感到很奇怪,也不像是老鼠掏的,这是新挖的痕迹,而老鼠是不会带水来偷挖番薯的。我慢慢向前走着,巡视着……好家伙!一个大鳖在两条垄之间哩!它感觉但有人来,即向前泅着。我立即冲上去,举起刀一砍,它还向前泅。我一又砍了一刀。这下不动了。一看,头一刀砍断了它的右前腿,第二刀砍到它的脑袋上,死了。我把它翻过来,带着淋淋的鲜血,使劲扛在肩上往家走。没走到家,我扛不动了,太沉了。我就大声喊,叫我爸爸来帮忙。我爸爸一看,高兴极了,问我如何抓到的。我就说了一遍。我爸爸说,至少有五十多斤呀!这个鳖弄回家后,立即开膛破肚,除了留下自己吃的和给邻居温急叔一些外,父亲把不少甲鱼肉挑到小镇上去卖。听爸爸说,一斤三元,一下子就卖光了。当时三元一斤可谓天价了,一斤猪肋条肉(带骨)才不过几角钱,一斤大米不过几分钱。

虽然被开垦的土地已经形成了一大片,但东南角远处还是树木参天的热带林。闯这样的热带林,必须头上戴一顶帽子,手提大砍刀,边走边砍各种藤和杂草,不然难以通行。在一片大的树林中,遇上晴天时,常常可以听到一种“gin-gin”叫的声音。这种声音很特别,比如你明明听到这是在你左边不远处发出的,于是寻声走去,按估计该到了吧,可声音又在更远的地方叫了,或者在你右边的远处叫了起来。有人说,如果你不断去找,永远也到不了叫声的地方,弄不好,就会在深山里迷失方向,那就糟了。因此,住在山里的人都知道,这种声音不是什么虫声,而是一种神秘的东西发出的叫声。这种东西叫作“藤精”。

一种东西或动物成了“精”,说明上千年或多少年修炼而成的。如什么蛇精、狐狸精之类。藤,成了精,也是老藤吧!

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222