第十一集 丛林中不再寂静

这具头颅在我左前方的山坡上,尸体被炮弹炸得粉碎,胸腔以下都没了踪影,只剩下头颅和左手臂相连着。血肉模糊的胸腔被残破的军衣挡住,好歹没让我看见里面的“东西”,否则我会吐出来。右手臂也不知去向,露出的白骨令人毛骨悚然。他横卧在山坡上的草丛中,面部的表情就象我们在庙宇里看到的风神,显得异常的狰狞、可怕。

他之所以引起我的注意是由于他那件军装的颜色与越军的军服有明显的区别。“这不是越军!是我们的人!难道就是我们刚才统计的失踪人员吗?不是还有4个人没找到吗?”我心里这样想着。

我停了下来,扭转头,好让自己的眼睛能和这头颅的脸正面相对,以便我更好地识别这是谁?

其他的战友无动于衷,没有理睬我的行为,默默地从我身边走过。他们才不会关心你看什么,只当你是好奇。毕竟这样的场景和尸体让人看了难免会受到刺激,所以大多数的人是抱着这种心态来回避眼前的一切。

啊!我看见了他的领章,那是我们非常熟悉的“一颗红心头上戴,革命的红旗挂两边”的我军现役人员的“标志”。

这一“标志”是伟大领袖倡导的无产阶级文化大革命的产物,记录着伟大领袖“人民军队为人民、要与群众打成一片、都是人民的子弟兵”等理论依据。

自从我军有了这一“标志”,指挥员与士兵的区别只能从衣服口袋的数量上来区别,军官级别的高低也只能从人的体形和年龄上来区别了。

四个口袋就是军官,而肚子大的就是高级别的军官。这样识别军人级别的方法在世界上真是屈指可数!说起来真是让人哭笑不得。

“是我们的人!”我高喊了一句。

由于衣服上的口袋数量早已不见踪影,面部的表情让你一时无法识别他是谁,我只能紧急地作出这样的“判断”。

顿时大家不再冷漠,纷纷地围上来观看和识别。

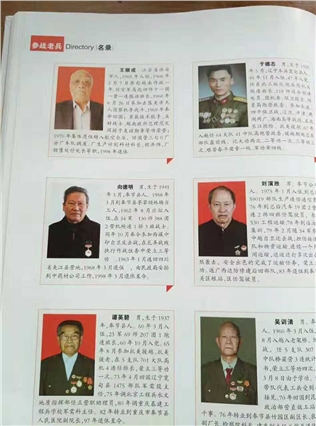

“是枪连副连长――向勤泽!”有人终于认出了他!

“是他!我怎么就没认出来呢?”我为此还后悔了半天,是我们的军官啊,你没有马上认出来是你对死者的不熟悉和不尊敬呀!我当时心里就是这样责怪自己的,因为这是我们营首次战斗牺牲的第一位连职军官。

连长迅速安排炊事班的人员拿来了雨衣摊开在地上,一位战士一手提着我们这位副连长烈士的手,另一只手扶着烈士的头,把他轻轻地放到雨衣上,然后包裹起来抱在胸前,向后方走去,离开了我们的视线。

这是按照战前的约定来对待烈士的礼遇。战前教育我们对待烈士有许多的规定,如对待烈士必须要用双手搬运、必须要两人以上来抬、一辆卡车只能运送4名烈士、烈士的遗体不得重叠等等。但我们的向副连长死的太惨了,一个7尺男儿只剩下躯体的五分之一还不到,哪用得两人来抬,一个人用一只手一提就够了,只是为了表示对烈士的尊敬才这样把他抱在怀里,那场景让我难受了好半天,真让人感到心里发怵。

向勤泽,重庆万州人。战前未扩编之前还是一个排长,扩编时由于缺少干部,被提为营机枪连的副连长。这次偷渡突袭他带着重机枪排配属到了三连。他就是被早晨刚登陆的坦克炮火给炸死的。

关于他的牺牲有两种说法:有人说他是向我们的坦克开了枪,坦克才向我们高地开火的。也有人说他是在高地上运动时,坦克误判他们是越军而向他们开炮的。我坚信是后一种说法,因为我看见他们在运动,炮弹一爆炸他就不见了。

向坦克开枪?我想再没有文化的军人也不会拿着机枪对着坦克打吧!就算那个时候昏了头,难道我们的军官连哪边是中国、哪边是越南的方向都分不清了吗?坦克不是刚从我们的桥上过来吗?只能责怪我们的步坦协同不好。

坦克兵兄弟也紧张啊!刚一过河就看到前面几百米的高地上有军队在运动,还不是见人就打,哪里还会仔细看?如果等他们看清了是越军,说不定火箭弹也在坦克上爆炸了呢!

他们不知道我们早就占领了这高地吗?他们怎么也不动脑想一想,我们不占领这高地,浮桥能架好吗?他们坦克还能开过来吗?

算了,这事儿由我们的军事研究家去研究吧!他们可以制造出很多研究的题目:什么“坦克在登陆作战中的运用“了、“步坦协同之我见“了、“运动中的坦克与山地步兵的配合“了等等、等等的军事理论文章,让那些后来的军官和士兵、军事爱好者和理论研究者去读,去争论。

前面我说过美国好莱坞的大片《拯救大兵瑞恩》,那是在两年前,一次到电影院去看《拯救大兵瑞恩》时,给我留下了太多的震撼和惊讶。

电影刚开始,登陆战一幕就震撼了我的心灵,让我嘴半天没有合上。这不是说我被吓住了,而是被它那真实的场景再现给震住了。尤其是当你看到那尸骨横飞,弹如雨下的场景,一位美国兵还拖着自己的一支胳膊在不停的高喊:“我的胳膊!我的胳膊!”时,就让我回忆起在越南第一天的这幕情景,就让我想起我们的向勤泽副连长那残缺不全的遗体。

我喜欢这部电影还有一个原因,是它能让我回想起在战场上的往事,尤其是不少镜头常常触动我的记忆神经,至于是哪些镜头,只有听我慢慢地讲了,开始的登陆战就算是第一幕吧。

送走了向副连长后,我们顺着小路下到山下,这也是越军逃跑的小路,路边不时地还会看到他们被我们击毙的尸体,各种姿势倒卧在山坡上、草丛中。

“嘿!弟兄们快看,越军昨晚还在看电影!”一战友高声喊着。

我们往左边一看,还真是!两部35毫米的放映机架在那里,正面还挂着荧幕。那是在山下的一处平地上,越军把那片平地作为他们的球场,正象我们营区的球场一样,是士兵们娱乐、集会的地方,不同的是,这块场地异常简陋,地面是泥土的,还比不上现在穷困山区小学的操场。

越军可真懒!放完电影也不收场,连电影拷贝的胶片还装在放映机上,难道这是他们的习惯吗?是我们打过来的时候他们还在看电影吗?我想都不是,如果是那样,我们应该能听到电影的声音。

是越军在看电影时突然接到了我军要进攻的情报及时撤退和转移?也不是,如是那样,越军应该会进行有准备的战斗,我们遇到越军抵抗将会很顽强。

算了,不想了,也不去研究了,还是走吧!

山下是那条公路,公路上早已没有了它往日的繁忙,显得空空荡荡,即便是这样,指挥官们还是要求我们快速的跨越公路,不允许任何人在公路上停留。也许是公路上太开阔,敌人便于射击?也许是公路上太容易机动,怕敌人的坦克突然出现?……

不管怎样,我们通过公路,成一字队形沿着公路边的田地绕过了一个山弯,迅速地向前运动。

眼前突然了出现了三个越南人,他们站在田地边上看着我们过来,双手合在胸前不停地向我们过往的军队‘作揖’,三个人都是男性,年龄最大的大约三十来岁,其他两人二十岁左右。

难道是越南村民?他们穿着越军灰绿色的军装,没有戴帽子,没有任何武器和装备,与我们的村民没有什么两样。

也不知谁说了句:“这有越南的村民!”

“把他们交给后面的部队!”连长走了上来说道。

那三个人继续地摇动着他们的双手作揖,连长又说道:“拿包饼干给他们!”一位兄弟迅速地递上了一包饼干,那年龄长的越南人双手接过了饼干,仍然继续地做着那个动作。象是在感谢我们的施舍?还是强装欢迎我们到来的姿态?我们谁也没有去注意。

其实我们很快地反应过来,他们是被我们打散的越军,已经没有地方供他们躲藏了,只有站在路边上,装作受到惊吓的村民,想蒙混过关。

越军往哪里躲呀!到处都是我们的部队,战士们不顾一切地向前,大家只会一个跟一个生怕掉队。用现在的语言来形容当时部队行军的神态,叫做“只埋头拉车,不抬头看路!”

我们看到右侧一公里处,也有部队在行进,那是我们师116团,他们的任务是穿插,从我们的右翼沿着一个村庄一直往里走,旁若无人地前进,我真担心他们被越军阻击或包围。我们的任务是继续向前、去占领新的高地。任务各自在身,谁也没有搭理身边的这些手无寸铁的“村民”。

这个时候,发现很多这样的“村民”散落到各处,他们都是被我们昨晚的突袭给打散了。

聪明的会躲藏到山里的树林里一动不动;

傻瓜会没命地奔跑,结果是被我们击毙;

聪明的、又怕死的就会选择装扮成村民,任凭你的摆布了。

象这样的情况在第一天还有很多、很多。

战后,我的老乡――袁兵给我讲述了他们第一天的一幕:

他所在的部队是我们师的116团,本来应该在浮桥架好后过河,结果临时改变任务,在我们过河后同时乘舟过河。他们的任务是向前穿插至敌纵深,分割越军,建立起对内对外的防御,防止敌人的逃窜和增援。

正当他们往前插的时候,天还没亮,前面走来了三个越军,他们部队的侦察兵和翻译立即迎了上去。越军非常友好地和他们打招呼,以为是自己人,还向他们借火点烟,而我们的战士是想全部活捉越军。

在借火点烟的一刹那,越军看见了红色的领章,丢掉香烟拼命逃窜,结果被我军全部击毙。

当天刚刚发亮,他们全连在路边停下选择道路时,突然越军的一辆卡车趁着凌晨的薄雾飞快地开了过来。那是一辆南斯拉夫产的布奇奇卡车,上面坐了21名越军,准备向坝洒方向逃窜,结果与他们相遇,被袁兵他们连队全部歼灭,而他们连只牺牲2人,其中一人还是在公路上奋不顾身用火箭筒射击时,被越军的汽车撞死的。

这就是1979年中越还击作战中著名的遭遇战战例。如今在一些军事网站上常常可以看到的。

他们继续前插,居然在凌晨的穿插中,还有越军跟着他们的部队一起跑,近了才知道跑进了中国军队的队伍,当然,要么被击毙,要么被活捉。

那场面真有点象当年苏军打进了柏林的地铁车站,德军为了阻止苏军进攻,不惜向地铁里放水,结果苏军和德军都混在了一起,两军士兵都不再战,他们放下了手中的武器,德军认为末日已到,而苏军则认为他们已经失去了抵抗,为的是拯救平民和逃生,那场面看着真让人感觉怪怪的!

这是苏联影片《解放》中的一幕镜头。虽然这镜头与我们在越南的战斗意义不同,可都出现了两军混杂的一幕,真是让人充分体会到了什么叫“兵败如山倒!”

当袁兵给我讲述他们的遭遇战时,我一直在想那个时候我们在干什么?为什么我们没有听到汽车的声音?他们就在我们阵地的山脚下啊!其实,车上的敌人就是从我们前面撤下去的越军,他们留下一部分掩护,其余的是想逃窜,没想到在他们昨晚看了一场电影后就归了西天,我想那些死去的越军士兵在另一世界里一定在后悔――真不该看那场电影呀!

我也弄明白了,那个时候有谁能顾得了周围呢?我们在夺取高地,到处都在战斗,谁会听到汽车声呢?可见当时的心情非常紧张!

面对这一切,四面都是打散的越军,我们当时又是一种什么状态呢?那时,没有哪个领导会在战前告诉你,出现了这种情况怎么办?

如何来判断真假村民?如何面对残留的敌人?如何识别越军、公安、还有冲锋队员。

如果是在今天,我来带兵的话,我会教我的士兵如何应对这种情况,我会在战斗准备阶段,让我们的士兵首先学会如何识别敌人。

我要让我们的士兵穿上对手的服装,拿着对手的武器,先来一遍时装秀,就象赵本山的“红高粱模特队”!让我们的战士熟悉敌军的服装、颜色、军衔、兵种和武器。在训练的演习中,假设敌也要这样,以提高我们识别对手和实战的能力!以至士兵们在战斗打响后,遇到了前面的情况就不至于不知所措了。

那天,没有谁下命令让我们搜索和俘获残敌,一切都只能凭分队指挥员的经验来判断来决定大家干什么,可多半的基层指挥员他们会严格执行上级命令,没有命令你做的,他们决不会主动出击的。

继续向前,不顾一切地向前!就是当时的状况!

到今天,我都不知道我团第一天的目标是什么?有人建议我去找当年的团长,了解第一天的战斗决心,我放弃了。他老人家还记得吗?就是记得又有什么用呢?我不需要在这里研究战例。

当时只知道第一天的任务就是夺取滩头阵地,至于完成后新的任务是什么根本不知,起码作为战士的我是这样。

别说那三个站在路边的‘村民’是越军,就是刚才躲在山窝里的村民,其中也有很多是敌人,可我们把他们放过了,他们只要一说是村民,我们就要对他们友善,这都是共产党爱老百姓的结果啊!后来的部队是否对他们进行了甄别?我无法知晓。

所有的战友并没有太多理会身边出现的一切,只是跟着队伍往前,前进中一条小河出现在我们面前。

这条河就是我们在山上看到的那条清澈的小河,水不深,刚好能淹没人的腰部,连长告诉我们这条河的名字叫“外斩河”。

小河上有一座用于人和板车通过的木板桥,是附近村民们修来过路的。当我们从桥上跨过小河,看到了那些被我们击毙在河边的越南士兵,有的半截身子还在水里,有的完全淹没在水里。

那些越军很多是来不及从这小桥上通过,想直接从河里逃跑才被我们击毙的。他们想走捷径,却丢了性命,如果要绕上桥过或许还能跑掉,因为你跑得越快我们越无法瞄准。

我深深地体会到“快!”字在战争中的含义,越快越能逃生、越快越能消灭敌人、越快越能取得战场上的主动。“兵贵神速”嘛,古人在兵书上早就这么说,我提醒着自己一定要这样做啊!

看着那几个被我们击毙在河里的越军,爬在河边上,永远不会再动一步,我真替他们遗憾!

过河后没走出几百米,就接到上级通知,要我们连队在一个叫“坡光”村庄边上做短暂的停留,目的是让我们在河边上补充水。

水,对于人体的重要性是不言而喻的,而对战场上的士兵来说其意义远不是几句话能说清的。我们离开祖国仅仅十多个小时,可每个士兵身上那1公升多的水已经所剩无几了。水源就在不远处,水质优良,我们的突然袭击使越军来不及对清澈流动的河水进行破坏,指挥员的指令非常正确。

其实在过河的时候就有很多人有这样的想法,但没有命令谁也不敢擅自行动。

打水,不是每个人都去,而是每班派出几个人代劳。

这个平时再普通不过的行为此时已变成了一种奢侈,人人都想去,不仅能好好地喝上一顿,还能用清凉的河水清洗那紧张的面部神经。我可以去,因为人数限制的并不严,但我没有去。不是我不想去,而是我不愿看到刚才被我们击毙的那几个越军尸体的惨样儿,毕竟他们是被我们枪口里射出的子弹击中的。

打水的同伴回来了,他们向我描述着被我们击毙后越军的情况,连身上中了几枪都看见了,还向你比划着中弹的部位。

我们喝着从河里打来的水,似乎并没有人在意河里有越军的尸体,河水是流动的,水也是清澈的。

大家横七八卧的倒在越南农民的田地里回味着刚才战斗的胜利情景,都为那追击射击感到痛快。可在那时,这话题对我已产生不了兴趣,一种说不出来的感觉使我对此无动于衷,至于哪枪毙了命也不重要,反正我们把他们消灭了,我们惩罚了他们,我们为国的使命完成了。

部队继续前进,时走时停,前面的枪炮声也是时而激烈,时而稀疏,但枪炮声却一刻也没停止过。我们的前进速度也没有象战前预计的那样,第一天就打进去10公里或20公里,而是非常地慢。由于我们是第一波的突击分队,任务完成的还不错,因而后续的攻击任务改由二营接替,我们则作为预备队,在其后跟进。为了节省体力,保存部队的实力,我们被命令在一个标高305高地脚下的山沟里隐蔽待命。

全连战士按序列一字纵队排开,利用各种地形隐蔽着自己,岩石、大树、沟坎都成了我们依靠的地物。有人开始打盹,但多半的人都睡不着,大家神经还是紧张,害怕睡着了再也醒不过来。所以整理装备、擦拭武器是我们唯一能干的事。

昨天晚上在雨中的战斗,使很多人的武器都裹上了黄泥,虽然经过一些清理,但连长还是要我们保管好自己的武器,平时他要求我们“爱护武器要象爱护自己的眼睛一样!”这也是我军每个指挥员要求士兵必须做到的。

大家开始对武器进行简单的擦拭,好一阵忙乎总算完了,有一阵歇息之机。但随后的紧急命令让我们不寒而栗……

“快戴防毒面具!戴防毒面具!敌人毒气袭击!快点!”连长从电台里接到上级传来的命令,他急切地叫了起来。

并没有炮弹向我们射来,也没有炮弹在我们身边爆炸,怎么就会有毒气?不过从他焦急的喊叫中知道这绝不是开玩笑。全连战士没有一个人敢怠慢,大家迅速屏住呼吸,快速地戴上防毒面具,深深地呼出了一口气。

当过兵的人都知道,这是穿戴防毒面具的基本动作要领,为的是排出面具里有害的气体。

“真没想到,第一天越军就使用毒气弹!看来这个战争越来越残酷!激烈和恐怖的战斗还在后面!我们能幸免吗?” 我心里想着。

大家你看我,我看你。都是那一副“鬼脸”像,你根本不知在那“鬼脸”的后面是些什么表情?是一副惊恐状?还是一副喜剧状?只能看到那两个镜片闪动着白光。

后来,在一次同学聚会上,一位外号叫“布哈林”的同学问我:“你们在前面打仗的时候碰到越军用毒气弹了吗?”他是空军,79年也去了前线。

“没有毒气弹啊!戴过一次防毒面具,虚惊了一场。”我回答说。

他说:“我听首长说,他们用了毒气弹,这是真事儿!”布哈林这小子当时是蒙自机场空军统计员,杨得志将军的指挥所就在那里,他知道很多内幕情况。

我跟他说:“越军要用毒气最多也就是用了几颗美国人留下的瓦斯手雷,他们那么穷,根本用不起象沙林、VX那样的高档毒气!芥子气炮弹就更别说了。”我们哈哈相互一笑算是结束了那个话题。

话说回来,那个年代我并没有这些化学战知识,自己也不知道毒气有哪些种类和特点,只知道毒气有异味,尤其是当嗅到水果味时要特别注意。

时间一分一秒地过去,我当时感觉那时间过得异常地慢。

隐蔽待命,是部队作战中常用的词语,它的含义不是让你休息,也不是让你睡觉,而是让你时刻准备着。

身旁的小路上不时地有部队通过,也有民兵往前运送着弹药。可是我们不能挪动一步,因为不能暴露目标,我们也不敢随便走动,因为谁也不知道越军会在哪些地方埋下地雷和陷阱?只能等待时间一分一秒的过去。

大约一个小时过去,当我们被那防毒面具憋得快透不过气来的时候,前面的山坡上下来了一队民兵,他们抬着担架,足有6、7副,那架势显得很沉重。我们都知道,这是前面的伤员被送下来了。随着他们越来越近地路过我们身旁,我们每个人的表情都起了变化,那不全是伤员,而是用塑料布包裹着的烈士。

不知是谁惊呼了一声“啊!是烈士!”

大家“呀!”了一声后就再没有了声音。

全体战士们都静静地靠在地上,默默地看着民兵队伍走过我们的面前,原来直着身体的人也都软了下来,身体都渐渐地靠在身后的山坡上,从他们面具的镜片中可以看到他们惊诧、惋惜、恐怖的眼神。

在那担架上,你只能看到用那微微有些发绿的塑料布裹着的人体,他们随着路面的颠簸而晃动,一连五、六具,一个接着一个地从你面前走过。

抬担架的民兵也吃惊地看着我们,并不是由于看到了我们惊诧的面孔,而是被我们一具具防毒面具给震住了,惊的让他们放慢了脚步。

看到担架上的烈士遗体,我目瞪口呆,半天没有呼出一口气。两腿发软,就象没有了腿一样,心里堵得难受劲儿就别提了,那种感觉就象我们今天站在摩天大楼的顶上向下看一样,你想站都站不起来。还不时地微微颤抖,我用我的双手紧紧地压住它,想让那抖动停止下来,但收效甚微。

我知道这是害怕的感觉,这是心理恐惧症的表现。不知道这种感觉怎么会在这时出现,而且还持续了很长的时间。经过一天的战斗,烈士和越军的尸体到处都是,已不觉得害怕,什么样的残酷情景都看见了,也没有害怕呀,怎么会在这个时候有这样的感觉呢?我不得而知。

民兵们的队伍过去了,也不知是谁一下就把防毒面具给摘了下来,长出了口气,自言自语到:

“有他妈的什么毒气!你看人家民兵,还是从前面下来的,也没见他们戴什么面具!”

大家立刻效仿,纷纷地摘下面具。这是我们第一次在没有接到命令的情况下擅自行动,指挥员们也没有干涉,反而也跟着我们一起摘掉了面具。我想这并不是因为没有毒气而摘去面具,而是大家被这窒息的空气憋得受不了啦!

虽然经过一天的战斗,各种血腥的场面已见惯不惊,但看着我们自己的战友被塑料袋裹着成队的抬下来,的确打击了很多人神经。

我们那么多的战士,整整一个加强营,经过一天的战斗也没有那么多人牺牲,怎么在这会儿有这么多烈士被抬下来?以后的战斗会很激烈吗?我们以后是否也会象这样被抬下……?

好长一阵子大家谁也不愿多说什么,仅仅是沉默。

我们的队伍继续向前运动,行进得很慢,上级让我们走走停停,最后到一个高地的脚下就再也无法前进了。几个小时过去走了不到一公里路,我们的左边是丛林,右边是一条村民的山路,大家在路的两边布置好警戒,随路而卧。

由于我军已经全线过境,我们二连所处的地域已属于后方,相对安全。今后的任务也没有明确,战士根本不知道下一步的行动,包括当官的。

上级又一次传来让我们原地待命的命令。这次的命令不再是让你随路而卧了,更不是象我们出去游玩,走累了随便休息一下,这是在作战,即便是我军的“后方”也要做好保护自己的准备。

“构筑工事!挖好自己的掩体!”指挥员下达着命令。

所有的人没有一个人怠慢,纷纷拿起手中的工具干了起来。在我的记忆里,那时装备的工兵锹还不能保证每人一把,大家必须相互轮换地挖掘工事,必须做到每个人都有掩体,要保证每人的安全。

想着上午被坦克炮火炸得那感觉,没有人愿意偷懒,大家的干劲很大。没有挨上越军的炮火,反被自己的炮火打了一下,也让我们尝到了炮弹的威力。要不还体会不到什么叫“新兵怕枪、老兵怕炮”的道理。

假如越军的火炮打来又会是一种什么样的情形?那你可是叫不停的,也不会只打那么几炮!仅一个炮兵连对你进行一次齐射,那种滋味也够你受的!

挖什么样的掩体?标准是什么?这些全由你自己来定!

我们一部分人担任警戒,一部分人构筑掩体,大家用铁锹把比画着尺寸,很快挖好了自己的掩体。当然挖得并不规范,仅仅是能够掩护自己身体的“土坑”,上级也要求我们挖猫耳洞,可那个时候谁有劲儿去挖啊!

二月的天气白天很短,天很快就要黑了。我静静地卧在掩体里,眼睛看着周围的景象,耳边不时传来前方零星的枪炮声。此时我们的周围,已是非常热闹,视野中远近都有大批的部队向前挺进,其中有部队从我们身边经过。

“老兵!你们是哪个师的?”我终于忍不住向路过的弟兄发问了。

“39!”

“哪个团?”

“6团!”路过的弟兄很友好地回答了我。

6团是我们在师范围里对116团的简称,他们上来了,是要接替我们的进攻,要上到我们的前面去!

我一下子来了精神,两只眼睛不停地扫视着每一个路过士兵的面孔。我在寻找一同被分到野战军的钟力和袁兵。自从十天前去过他们连队后就再也没有见过,现在战斗打响了,他们还好吗?

路过的部队继续往前走,和我们连的兄弟们不时地搭着话。

“你们和越军交火了吗?”他们向我们问到。

“我们打过了,你们刚过来的那片高地就是我们打的!”我们答到。

“你们呢?”我们反问。

“还没有正而八经打!只是让我们往前插!”

“那你们要多注意啊!”我们向他们提醒。

这时,一个熟悉的身影出现在我的视野前方,高高的个子,在田坎上一步步地晃着,那步态很特别,活象是模特儿在走猫步,即便是他埋着头,肩上还扛着重机枪,我也能迅速地认出他是钟力。

“钟力!”我高喊了一声,激动的心情难以克制!

他也被这突然的喊声给震住了,眼睛不停地在扫视我们的人群。

他不容易看见我,大家都在工事里趴着,只露一个头,要找到我的确要费些眼神儿。当他的眼神和我对上后,他也是异常地激动。

“啊,你怎么在这?还没死啊!”他高兴地向我喊到。

“你也没死嘛!”我笑了起来。

不!是我们都高兴的笑了起来!那时见面都只会用“没死啊?”这句话来打招呼。

他扛着重机枪身,在我身边停了下来。后面的兄弟很自觉地从他身边绕了过去,默默无语继续地向前。没有谁会象战前那样围过来听新闻了。

我们简单地交谈了起来,“我还以为你们到前面去了!怎么会在这里!”

“我们今天攻下了滩头阵地后,就一直在这,几乎没动!”我向他说到。

仗一打起来,谁都会认为第一天就打进去好几十公里,没想到我们才几公里就停了下来。

“你们的任务是什么?要到哪去?”我问他。

“我也说不清!只知道上级要我们向前穿插!要我们赶到外坡河,组织对内对外的防御!”

“袁兵他们营也是去那里吗?”

“可能吧!”

“外坡河还有多远?”

“不知道!你们伤亡怎么样?”他问我。

“还好,只有几个。你可一定要多注意啊!”我提醒着他。

“好!但愿我们还能见面!我要走了!”他眼睛看着远去的部队,嘴却对着我说。

其实,他们的队伍还没走完,我想他是不愿意离开他们班吧。

“行!你赶快走吧,千万多注意!”

他扭转了身体,向前赶去,边走边说“我会的!但愿我们还能相见!”随后还是晃着他那猫步消失在丛林里的队伍中。

他们是直线穿插,外坡河起码离我们这有20公里吧。这么一直往里走,万一被越军包围了怎么办?

战争是敌我双方意志和力量的较量,情况瞬息万变,一切都不会按谁的意志而转移。你是想到敌人的纵深组织防御,直接阻击越军,越军会怎样考虑阻止我们呢?

模特走直线是走‘猫步’,猫走不走直线取决于老鼠,如果老鼠拐弯了,猫还走直线那一定是瞎猫。赵本山抓住了猫捕鼠的要害。这如同指挥作战,要求指挥员头脑灵活,反应灵敏,我们就象是猫抓老鼠,抓住打击敌人的要害一样。

我没想到能在这个时候碰上钟力,更没想到他会自己扛枪,重机枪每班是一挺枪,是重火力点,既容易暴露目标,又容易被敌人攻击,我真的很替他担心。

他是班长、又是党员。他亲自操枪就知道他为人表率,在连队里的威信也不含糊,不象有些重机枪班的班长,只知道自己背着56式,全然不顾枪手的感觉。

战前我们这帮弟兄就属他进步快,从这点看他的进步一定不是靠溜须拍马得来的,而是踏踏实实干出来的。

“看来我们院子里的这帮兵真是好样的!看谁还敢说我们无能!”我心里这样嘀咕着。

夜幕降临,黑暗向我们慢慢袭来。没有一点灯光,不过象这样的景象我们已经很习惯了,平时是灯火管制,现在是战火纷飞的战场,谁还敢“点灯”?

“二分之一的人休息!另一半的人警戒!二点钟交换!”连长下达了命令。我被列为在后半夜休息的序列。虽然这一天很累,毕竟前半夜还能顶得住,在后半夜休息应该是很占“便宜”。

轮到我睡觉时,我记得自己裹上雨衣往地上一躺就什么也不知道了。那天晚上又下起了雨,据说雨下得比头天晚上还要大,还有很多的部队从我们身边经过,我唯一的一次惊醒是在凌晨。

那是一阵激烈地枪声把我惊醒,指挥员们都在叫喊各自的分队准备战斗!我不知发生了什么,只听见我们队伍前方的高地上传来震耳欲聋的枪炮声,那激烈的程度无法形容,你根本无法分辨出是什么火器在射击。

激烈的战斗持续了40多分钟,随后突然静了下来,偶尔一些零星的枪声说明战斗已经结束。四周又恢复了平静,我再一次地闭上了眼睛。

这是我第一天睡在他国的土地上,也是开战以来第一次睡觉。在这异国的土地上,没有任何可以遮寒的衣物,天当被子地当床,席地而卧的睡在自己挖的“土坑”里。

虽然是在热带地区,但当时还是寒冬腊月啊!越南此时的昼夜温差很大,白天你也许会被那火辣的太阳晒掉一层皮,可到了晚上气温会降到摄氏10度左右,再加上下着小雨,气温甚至还会更低!我们都是穿的单衣,最多有件衬衣垫底,仍然难挡夜晚的风寒,雨衣是我们最好的遮寒物。

我记得那天晚上很冷,可我依然能够入睡,而且睡得很香。睡梦中我隐约地感觉到我们的连队有一阵躁动,有人在高声地呻吟。

那是我们连队何田忠的声音,他也是重庆人,是我的老乡,是我们连队三个重庆兵之一,他本身个子不大,身体略显瘦弱,是我们四排火箭筒班的一个副班长。

他叫得很可怜,牙齿哒哒哒的直抖,不停地喊冷。他病了,病得让人心疼。卫生员说他正在发高烧,是打摆子。这是在越南最常见的两种疾病之一,一个是疟疾、一个是痢疾,战前我们得到过警告,可没办法,警告是警告,疾病来了谁也挡不住啊。

卫生员给他吃了两片APC后,大家都把雨衣脱下来给他盖上,但无济于事。最后不得已,身边的战士只有用自己的身体压在他身上给他保暖,用自己身体的温度来减轻战友的痛苦,也好让他能安静地休息一会儿,以补充白天耗失的体力。

而那些压在他身边的战友们肯定是被雨水淋得浑身湿透,可换来的是老乡的安静和舒适。他感觉好多了,在战友的呵护下渐渐地睡着了。

当我醒来的时,天已不再下雨,天色已经明亮。晨曦的雾气中依然是昨夜的景象,大批的我军部队继续在向前开进。

早晨没有枪声,仿佛硝烟也散去了许多。看到眼前的一切,好象自己不是在异国他乡战斗,而是回到了我们当年下乡的农村。

连队里这时传来命令,让大家整理装备,随时准备待命出发。

我清醒了一下自己的头脑,大家纷纷起身,这才发现身上的雨衣积满了昨晚下的雨水,哗哗的流了下来。我们所有的人都脱掉雨衣,抖掉上面的雨水,折叠好后放进背囊。

我记不得那件雨衣的标准重量是多少?但令我印象深刻是那件雨衣很重,面积也很大,我们很多人战前都不愿带着它,它占了我们随身携带物品的很大一部分空间,或多或少的影响我们的负重和战术动作。

此时,无人不夸这雨衣的作用,即挡风遮雨、又能保暖。平时很少有人体会到装备的这件雨衣有多么地好。现在,谁也不会说这雨衣无用了,大家已经对它的作用有了深刻了解。怪不得在作战前整理装备时,上级一再强调要我们每个人必须带上雨衣。

我的老乡何田忠,病情也好了许多,已经没有了昨晚的痛苦,身体恢复了正常。这也让大家松了口气,毕竟他不需要专门照顾了。

“整理装备,准备出发”的口令就如我们平时早上吹的起床号,目的就是让大家作好准备,不要再睡觉了。可谁还会在这个时候睡懒觉呢?在异国他乡、在战火四起的战场、在这山涧地头,没有多少人能安然入睡。

那也要洗洗脸,刷刷牙吧?或许有人会问。

如果能象平时,早上起来能够清洗一下,那对我们来说真是太好了!可我们出发时所带的物品全部都是战斗装备,哪有什么洗漱用具?就连那条白毛巾还是发给你晚上做记号用的。

不是大家出发没想过这些问题,是我们都认为洗漱用品对我们来说已经没有比战斗装备更重要了。还有不少的人都这样想:

“洗什么呀,枪声一响,是死是活还不知道呢!”

那是否能象美军的士兵,嚼嚼口香糖?

这更是白日做梦!口香糖在那个年代很多人根本没见过。尤其是很多农村、少数民族地区来的战士,哪里知道那玩意!你要在那个时候给他,他还不给你咽下肚里,会在嘴里嚼吗?

在当时的年代里,自从文化大革命运动一开始,街上的商店里就再也看不见这些东西了,能有水果糖卖就不错了!上哪里去找那口香糖?

我们揉揉眼睛,折叠好雨衣,提上武器,背上背囊就算做好了所有的准备。

在我的印象里,当时没有谁会提醒你“小心走火!关闭保险!” 每个人的武器都是“顶膛火”,反而没有一个人走火,也没有谁害怕,大家都非常注意自己的武器。我想这与我们平时严格要求有关,平时“枪口不能对人!”的纪律养成大家良好的习惯。

“按昨天的战斗序列出发!目标是坡光高地。”

这是其他的分队攻占下来的高地,也是昨天在我们攻占了滩头阵地后,有越军向我们射击的高地。这个高地在昨天早已被我军占领,现在让我们上去只不过是要我们接替友军的防御。因为没有敌情,所以我们连队成一路纵队开始向山上走去。

一路上看到的是昨天战斗留下的痕迹:树林被烈火烧毁,树干上嵌着炮弹片,被打坏的武器部件到处都是,什么枪托啊、弹匣啊、手榴弹柄啦,有我军的,也有越军的。

当我们顺着一条上山的小路穿越时,不知是谁从前面传来了口信说,林子里有两具越军女兵的尸体。这下热闹了,所有路过的人都想看看这被击毙的女兵是个什么样?

战斗开始后到现在,我们连越军女兵是个什么样还没看见过。对越军女兵的印象只停留在战前,那是在敌情侦察时从望远镜里看到的印象。现在我们到了越南,并没有看到女兵。现在女兵出现了,虽然不是活人,但她们在你身边,不管怎样,你可以近距离的、仔仔细细地看个“明白”了。

大家不自觉地纷纷上去观看,把这消息一个传一个向后传。当我走到那里时,当然也毫不犹豫地钻进林子去观看一下。

我离开队伍,钻进路边的树林,眼前是两具越军女兵的尸体,她们很年轻,穿着也很“正规”。所谓“正规”,是指她们穿的是越军灰绿色的军服,戴的是越军“盔式”军帽,她们的军帽散落在一边,有帽徽,但没有军衔。一具尸体横卧在山坡上,另一具是头朝山上方向,两人都是仰卧,其中一个是长头发,她们离我们通行的小路只有7、8米远,静静地躺在那里。

为什么会有那么深刻的印象?因为那长发的姑娘头发很长、很长,她横卧在那,乌黑的长发飘散在她肩膀周围,长发盖住了她周围绿色的草地,平躺的姿态也很浪漫,似乎不是像是被枪击毙,而是在山坡上睡觉一样。

两人的脸色也不难看,没有缺胳膊少腿,显然是被枪打死的。她们身边没有武器,也没有太多的血迹。给人的感觉他们死得很突然,没有任何准备,两人倒下的距离又很近。

我看到她们时,第一反应是想弄清楚她们是干什么的?是洗衣班的女兵吗?为什么她们没有跟着她们的部队?为什么单单的是两个女兵?

是通信兵吗?在查线时被我军给击毙?也不像!难道她们行动没有其他士兵保护吗?

为什么没有武器呢?是被我们前面的战士搜缴了吗?

难道她们是战斗部队里的一员?她们没有子弹袋。

那这两个女兵到这里来干啥?这里没有越军的阵地,也没有他们防御的机关,真是让我百思不得其解。

我看得时间很短暂,部队在往前运动,没有时间供你慢慢观赏,再说后面的弟兄都要看看,你不能总是占着位置啊!

我记得两人个子不高、不漂亮,但也不丑,完全没有其他越军尸体痛苦的表情。相反,两人的死状平静,衣着太整齐,仅仅腰间的衣服有些裸露,不至于使人产生淫荡、色欲的想法。

我也没有注意她们是哪个部位中了枪,时间太短了,也没有那个好奇心,重要的是没有谁愿意去看那令人生畏的伤口。

“快跟上!”有人在提醒。

我们迅速地爬上“坡光”高地,继续向前,来到“坡光”高地前一个标高为305的一个山头上。连长下达了清剿阵地,就地组织防御命令。

305高地,高度要比我们头一天攻打的滩头阵地高,视野也开阔了许多,阵地上越军的工事很完备、也很规范,其中有一处给我的印象很深,那是一个连指挥所的掩体,修得如此完好令我吃惊!里面也相当整洁和干净,没有越军生活过的痕迹,也没有留下任何物品。

这是一个与堑壕连接的大型掩蔽部,工事构筑的相当规范,覆盖层足有1米多深,里面相当宽大。掩蔽部中间用土堆出了个指挥台,像一个农村学校里的土制乒乓球台,四周和顶用圆木支撑起来,坚固而牢固。激烈的战斗没有对它造成一点损坏,显然敌人是主动放弃了守护。

高地上的其他战壕中还有不少越军尸体,我们需要对他们进行清理,需要把越军的尸体集中起来,统一掩埋。为的是战场的清洁,否则,尸体在烈日下很快会腐烂,散发恶臭。为的是人道地来对待这些死去的躯体,他们也是士兵。为的是统计战斗结果,了解对手的情况。

在第一天的战斗中,没有时间让我们来完成这些工作。

这是我们入越以来第一次干清剿阵地的活儿,也是我最不愿意干的事。因为我不愿意去拖动越军的尸体,不愿意看到他们死后痛苦的表情,更不愿意去触摸他们的身体。或许是小时候恐怖故事听多了,产生对尸体的恐惧,总认为有鬼魂依附在他们身上。

第一天的战斗我们没有时间在战后清剿战场,因而也不知道我们打死了多少越军,以及那些越军都是在什么情况下被我们干掉的。其实这些内容我也挺好奇的,现在让我们清剿人家的战果,这股子好奇劲儿却消失了。

阵地上的敌人很多都是在战壕中被打死的。我很不情愿地来到一个尸体旁,看到对手倒在战壕里,头侧靠在战壕的后壁上,军帽遮住了他的脸,身边的武器早已被战友拿去当了战利品。

我和两个战友费了很多的力气才把那家伙拖了出来。你别看越南人个子不大,他睡在那战壕里,要把他弄上来还真费劲儿。

在战壕的边上,我们开始搜缴他身上的东西。可当我搜遍了全身也没有搜出来什么来,只在上衣的左边口袋里发现了一张小纸片。这张纸片就像我们现在用的名片一样大小,纸张的质量很差,发黄的纸片上用笔写着两排越南文字。

“阿关!林权!过来看看这上面写了些什么!”我喊着我们的翻译。

两个翻译猫着腰来到我的身边,看着纸片上的文字,很快就告诉我的答案。

“这是他们的名片,上面写的是黄连山省军区192团2营,黄文欢”。

“我靠,怎么是越南总理的名字!”

“还有什么?有职务吗?”我问到。

“没有!什么也没了,就只有这些!”他俩异口同声的回答。

“怎么连血型也不写?”我真是感到奇怪。其实也不足为怪,两国、两军毕竟有很大差别。

对比两军在身份识别问题上的要求,越军已经差了很大一截。想想我们军队的要求,从你的头上到衣服上,全是你个人的信息,越军却只有一张小纸片,不要说战斗中的血迹会掩盖上面的信息,就是下雨或者过河弄湿了,谁也无法看清上面写的什么内容。

难道越军不重视抢救伤员吗?难道越军对自己的战士很熟悉吗?难道越军没有条件做好吗?难道他们认为自己战无不胜吗?

单从这点就能看出越军的战伤救护水平,也很容易了解越军后勤的保障能力,他们不像我们那么重视自己的战士。

想不到这支打了十多年仗的部队在这个方面就只有这个水平。如果用今天的眼光看这个问题,我想我军要比越军考虑的周到多了,已经是非常重视战士的生命,并对战斗的伤亡做了充分的准备,体现了我军尽力在提高自己的战场救护能力。

电影里看到美军士兵用的名牌,挂在脖子上,字迹清晰,用现在的话说是:很酷!也很美观,但我不认为会有多么实用。不知今天的我军如何解决这个问题?还会用布条来做标记吗?

进入越南两天了,也和越军交手了那么长时间,直到这个时候,我才知道我们对手的真实情况,才知道我们对手的部队番号。

“原来是地方部队呀!怪不得没有什么战斗力。第一道防御就那么容易被我们给突破了。”在我们连队里,不少人有这样的想法,其中也包括我自己。我们掩埋完了越军的尸体,清理完了阵地。在305这个不大的高地上坚守着我们的阵地。

战后我才知道,从第一天战斗后,我们的连队和整个步兵营的任务,已经由我们当时担任的部队突击营转换为团预备队了。

预备队,是部队为了保持持续的攻击能力而留下的战斗储备,它没有直接的任务,而是在主力进攻序列后跟进,其任务让我们所有人员都感到相对轻松。

当我们在战壕中等待任务时,有时间看到第二天整个战场的情况。在我们的前后左右不时的有枪声传来,包括我们昨天攻下的滩头阵地,也传来了枪声和爆炸声,有的甚至还很激烈。

这让我们感到非常的奇怪。昨天这些高地不是都被我们控制了吗?而且是整整一天,很安全,怎么现在又打开了?

我们纷纷猜测身后高地发生战斗的原因,想不明白为什么?如果有越军袭击,那他们是在我们的包围之中,他们有那么大的胆量和我们战斗吗?他们有那种能力夺回失去的阵地吗?

很显然,他们没有这个能力。但为什么会有战斗呢?

战斗不是很激烈,明显的是一种清剿战斗的枪声。听得就是几只枪在射击,爆炸声也不多,没有双方对射的那种火爆劲儿。连长自己也挺纳闷,便向上级求证结果。

上级回复确实在清剿残敌。那些昨天被我们打散了的越军,他们躲在山腰的丛林中,无处可走,还有的被堵在了坑道里的越军,没有办法出来,只能冒死抵抗。战斗持续了不长时间,随着枪声的平静,清剿战斗也很快地结束了。

在远处的右后方,越南的“坝洒”县城方向也传来了战斗声,那是我军38师攻击的目标,敌人也在向我军反扑。

我军的炮火不停地从国内的方向射来,越过我们的头顶上向越南纵深飞去。这是大口径的火炮在国内阵地上的射击,他们射程远,不需要越过国界就能打击目标,它们一会儿是齐射、一会儿是急速射,很壮观、也很激动人心,想必同学孙大头和刘晶军正在那里忙乎吧!

下午时分,老街方向又传来了激烈的枪声,听枪声感觉到战斗是异常地惨烈,战斗一直持续进行,几乎是打打停停,两天来我第一次听到这么长时间而又激烈的战斗。

看着老街上空那激烈的硝烟,都觉得奇怪?老街不是在第一天就拿下了吗?怎么会在这个时候又打起来了?

老街是越南的一个省会城市,由14军所属的部队担任攻击,听那枪声,看那硝烟,可以感受到战斗进行的异常残酷。

“要把它拿下一定不容易!”我脑子里不时地闪现出电影《攻克柏林》里的情景,打街头巷战,苏军当年费了很大的劲,今天我们的友军攻击老街会简单吗?看来越南人并没有象我们所想象的那样一打就垮,而是伺机反扑和我们打游击战啊!

据说他们学毛老人家的军事思想学得不比我们差,[敌进我退、敌驻我扰、敌疲我打、敌退我追]的十六字游击作战原则更是能灵活运用。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222