《露营之歌》的今与昔(上)(修改稿)

《露营之歌》的今与昔(上)

于 绍 华

第一章: 《露营之歌》的诞生、歌词及双重作者署名

1938年,东北抗日游击战争进入了最艰苦的时期。为了粉碎日寇“围剿”、保存实力,东北抗日联军一部(后改编成东北抗日联军第三路军)撤离下(松花)江地区向嫩江平原转移,分三批进行了千里西征。在这个缺衣少食、风餐露宿的苦难之秋,部队能够生存下来并完成西征壮举,思想教育和政治宣传起了关键作用,这里也包括《露营之歌》的诞生。《露营之歌》的四段歌词是由几位作者先后创作于这一年的春、夏、秋、冬四季的西征路上,形成一部合作作品,全曲首次发表在1939年的《革命歌集(第二集)》中。该《歌集》为抗联三军政治部所编,战后仅收存于中央档案馆一直没有对外开放;1999年《露营之歌》著作侵权案开庭审理时,才作为司法证据再度面世。这是《露营之歌》最早的版本,然而也是最迟来被发现的版本,可称其为《露营之歌》(部版),歌词是:

露营之歌 (部版)

抗联三军政治部收编

(一)

铁岭绝岩,林木丛生,暴雨狂风,荒原水畔战马鸣。

围火齐团结,普照满天红。同志们,锐志那怕松江晚浪生。

起来呀!果敢冲锋,逐日寇,复东北,天破晓,光华万丈湧。

(二)

浓荫蔽天,野花弥漫,湿云低暗,足溃汗滴气喘难。

烟火冲空起,蚊吮血透衫。战士们,热忱踏破兴安万重山。

奋斗啊!重任在肩,突封锁,破重围,曙光至,黑暗一扫完。

(三)

【荒】田遍野,白露横天,夜火晶【莹】,敌垒频驚马不前。

草枯金风急,霜晨火不燃。弟兄们,镜泊瀑泉唤【起】午梦酣。

携手吧!共赴国难,振长缨,缚强奴,山河变,【片刻】息烽烟。

(四)

朔风怒號,大雪飞扬,征馬踟蹰,冷气侵人夜难眠。

火烤胸前暖,风吹背后寒。壮士们,精诚奋发横扫嫩江原。

伟志兮,何能消减。全民族,各阶级,团结起,夺回我河山。

事处战地的《革命歌集(第二集)》,按惯例是不印出作者姓名的。但是,在三路军领导层内,大家都知道是哪些人参与了歌词的创作。当年抗联教导旅在苏联远东野营整训时,政治副旅长李兆麟就对二路军的王一知(旅长周保中的夫人、中共野营党委委员)说过:“那是我和‘秀才们’写的,第四段就是于天放写的。”

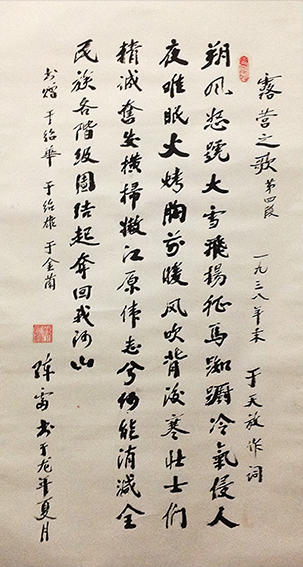

于天放1928年考入清华大学,为黑龙江省籍学子有史以来的第一人。1929年经校友冯仲云介绍参加反帝大同盟,1931年加入中国共产党后任清华支部书记。1932年回东北参与组建巴彦抗日游击队,1937年加入抗联第十一军。三路军高级将领王明贵和王均也都证实说“于天放是大知识份子、写的好,是于天放写了《露营之歌》的第四段”,陈雷也有手迹留存(图1):

其他的“秀才”作者是指陈雷和高禹民(1940年牺牲),完成和参与了第一和第三段歌词的撰写。于天放称呼他们创作的这首歌曲为“三路军《露营之歌》”。

抗战胜利了,《露营之歌》的有作者但没署名的不正常状态即将结束。一旦恢复署名,就理应包括所有创作者,这是再简单不过的常识。

不幸的是恢复《露营之歌》作者署名的期望被一起突发事件打碎了,使问题变得复杂起来。胜利后仅半年的1946年3月9日,国民党特务在哈尔滨用下流手段谋害了李兆麟将军,又控制媒体炒作桃色新闻、大肆诋毁李将军和共产党人的名誉,一时间流言蜚语满城飞。为了回击和揭穿反动派的卑鄙伎俩,必须大力宣传抗联和突出李兆麟个人,最好是出版他的著作。冯仲云在1967年回忆说:“考虑到李兆麟生前没有留下什么好的个人文字作品,就把他与别人合作的《露营之歌》收进《纪念民族英雄李兆麟(张寿篯)将军》文集中,并将其署名为‘李兆麟将军遗作’ ”,这便是《露营之歌》(李版)的由来,歌词是;

露营之歌 (李版)

李兆麟将军遗作

(一)

铁岭绝岩,林木丛生,暴雨狂风,荒原水畔战马鸣。

围火齐团结,普照满天红。同志们,锐【意】那怕松江晚浪生。

起来【哟】!果敢冲锋,逐日寇,复东北,天破晓,光华万丈湧。

(二)

浓荫蔽天,野花弥漫,湿云低暗,足溃汗滴气喘难。

烟火冲空起,蚊吮血透衫。【兄弟们!镜波瀑泉唤起午梦酣。

携手吧!共赴国难,振长缨,缚强奴,山河变,万里息烽烟。】

(三)

【荒】田遍野,白露横天,夜火【熊熊】,敌垒频驚马不前。

草枯金风【疾】,霜【沾】火不燃。【战士们!热忱踏破兴安万丛山。

奋斗呀!重任在肩,突封锁,破重围,曙光至,黑暗一扫完。】

(四)

朔风怒【吼】,大雪飞扬,征馬踟蹰,冷气侵人夜难眠。

火烤胸前暖,风吹背后寒。壮士们!精诚奋【斗】横扫嫩江原。

伟志兮,何能消【灭】。【团结起,赴国难,破难关】,夺回我河山。

这份歌词是在“三路军《露营之歌》”的作者们缺席情况下、依旁人的回忆而仓促拼凑出来,较“三路军《露营之歌》”歌词相去甚远。尽管“李兆麟将军遗作”文字错误百出、段落混杂无章,难以令人满意,但是在“三路军《露营之歌》” 深藏于中央档案馆外人不得而知时,社会上便通过以讹传讹的方式将此“遗作”误认为是所谓的《露营之歌》了,也曾作为悼念文在其他解放区转载,达到了宣传李兆麟的目的。许多人就是从此才知道了东北抗联,至今还把《露营之歌》真的当成是李兆麟的个人“遗作”、促成了今日的著作侵权之势。

1959年,东北烈士纪念馆和黑龙江人民出版社在编辑《东北人民抗日诗词选》及《抗日英雄李兆麟》时,发现《露营之歌》(李版)的“李兆麟将军遗作”之署名缺少文字依据和史料记载。在黑龙江省委的指导下,编辑人员走访冯仲云及其他抗联老同志以核实《露营之歌》的创作者。冯仲云证实:“这首歌词并非是李兆麟一人之作,而是集体创作的,实际上这首歌词是李兆麟、于天放、陈雷、高禹民集体创作的”。根据核查工作情况及结果,省委决定将《露营之歌》定为“李兆麟及其生前战友于天放、陈雷合作”。按理说,就此也该中止了“李兆麟将军遗作”的提法。但是,那时的著作权法观念尚未普及,便形成了“李兆麟、于天放、陈雷合作”和“李兆麟将军遗作”双重作者署名的共存格局。双重署名这一令人十分困惑的局面是历史的遗憾。如今则必须以实事求是的态度、根据史实考证和法律准绳解除它的困扰、复现正确的作者署名和历史的真相。

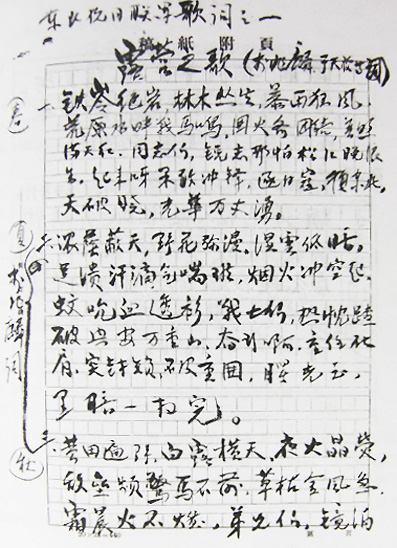

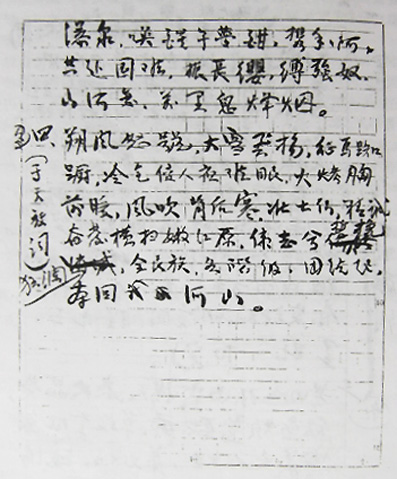

由于《露营之歌》(李版)的翻印版本不断涌现,其中的错误得到部分纠正。但是,多年来使用和出版《露营之歌》的行业多、地域广,歌词未经统一规范,仍多有文字错误和差强人意之处,必须恢复歌词的原貌。什么是该歌词的正本?还请看于天放在1959年亲笔写下的《露营之歌》全部四段歌词及分段作者姓名的手稿。该手稿也是一直没有外传,直到《露营之歌》著作侵权案二审前才呈交给哈尔滨市人民法院首次公开(图2、3):

(注:作为歌词的作者,于天放把“何能消减”修改作“誓挽狂澜”,起因也是为了彻底避免“李版”中出现的“何能消滅(灭)”的严重文字错误,这类错误使他甚是烦恼。)

可以把这份手迹称之为《露营之歌》(于版),歌词是:

露营之歌 ﹙李兆麟、于天放等词﹚(于版)

于天放手迹

春 (一)

铁岭绝岩,林木丛生,暴雨狂风,荒原水畔战马鸣。

围火齐团结,普照满天红。同志们,锐志那怕松江晚浪生。

起来呀!果敢冲锋。逐日寇,复东北,天破晓,光华万丈湧。

夏 (二)

浓荫蔽天,野花弥漫,湿云低暗,足溃汗滴气喘难。

烟火冲空起,蚊吮血透衫。战士们,热忱踏破兴安万重山。

奋斗啊!重任在肩。突封锁,破重围,曙光至,黑暗一扫完。

秋 (三)

黄田遍野,白露横天,夜火晶荧,敌垒频驚马不前。

草枯金风急,霜晨火不燃。弟兄们,镜泊瀑泉唤醒午梦酣。

携手啊!共赴国难。振长缨,缚强奴,山河变,万里息烽烟。

冬 (四)

朔风怒號,大雪飞扬,征馬踟蹰,冷气侵人夜难眠。

火烤胸前暖,风吹背后寒。壮士们,精诚奋发横扫嫩江原。

伟志兮,何能消减。全民族,各阶级,团结起,夺回我河山。

以“于版”为样本,将其余两个版本与它逐行、逐句、逐字比较,见有差异处均用【……】标出,则可以发现以下几点:

一、“于版”和“部版”相比,只是在第三段(秋)歌词中有5处差异是:“黄田遍野”对应“【荒】田遍野”、 “夜火晶荧” 对应“夜火晶【莹】”、 “唤醒午梦酣” 对应“唤【起】午梦酣”和“万里息烽烟” 对应“【片刻】息烽烟”,余者完全一致,而“于版”的用字和用意更为贴切和准确(这也为于天放是歌词的作者所使然),故可把“于版”认作是《露营之歌》的正确版本。

二、 “李版”的问题最多、有严重的错误,表现为:

1、 仅错字和错位就达九十多处,并且错的离谱,例如:“夜火【熊熊】”不符实际;“镜【波】瀑泉”作何解释?“何能消【灭】”是大错特错;第三段中的“荒田”与第一段中的“荒原”似是重叠且词不达意;等等, 等等。

2、 第二段和第三段歌词的后半部互换易位、面目全非,已不成体统。

3、 第二段和第四段中两次重复地使用了“【赴国难】”三个一样的字,这是诗之大忌,极大地伤害了三路军《露营之歌》。

导致上述文字失真的原因是“李版”的编印者不完全了解《露营之歌》的创作过程,没有拿到准确的歌词,而坠入了不尊重甚至违背历史事实的误区。客观地说,“李兆麟将军遗作”篡改了著名的抗日歌曲──三路军《露营之歌》,是冒牌的《露营之歌》。

三、在比较中不难发现各段歌词的写作手法和意境大不相同。以第四段(冬)为例,用 “朔风怒號,大雪飞扬”一下子就托出了风雪严冬的恶劣环境,致使马不向前、人不能眠;然后用绝妙文字“火烤胸前暖,风吹背后寒”刻画了战士们用躯体去抗御寒魔,挑战生命极限;最后诗词一转,用“伟志兮,何能消减”升华至高尚的信仰和精神层面,那就是“团结起来夺回我河山”!作品意境和主脉何其清晰自然。反观其他三段歌词,看不出主体与环境、行为与信念之间有如此鲜明的互动。

另外,《露营之歌》第一段的诗韵与其他三段不相一致;而第四段中的“伟志兮,何能消减”与其余三段中相对应的词句是“起来呀!果敢冲锋”、 “奋斗啊!重任在肩”、 “携手啊!共赴国难”, 它们完全不是同一格调。各段的写作技巧和风格如此迴异,说明《露营之歌》不是出自某一人之手,而是多人创造的合作作品。尽管作者们的文学修养和感悟能力各不相同,却能以春、夏、秋、冬四季之“火”入骨地刻画出抗联的露营生活;可以说“火”就如同抗联的生命之源,一天也离不开它,战火烽烟正是“露营之歌”诞生的土壤和催生剂。王均在其回忆录中写道:“……1938年年底,李兆麟率部队到达海伦八道梁子,完成西征任务。正要着手赶写第四段歌词,得知龙北两支部队遭到不幸,李兆麟就把写作任务交给时任一师政治部主任的于天放,徒步赶往北安找王均部队。当时该部骑兵顶风冒雪,缴了南其岭、何家大泡子敌人的械,过嫩江到达巴彦旗,又拔了敌人几个据点,李兆麟带着胜利消息返回八道梁子,接过于天放的初稿进行修改,于是写成《露营之歌》第四段歌词。”

王均的这段话告诉我们:在如此紧张、惨酷的战斗岁月里,日理万机的李兆麟曾有意多为《露营之歌》填词,但是他心有余而力不足。那么人们便会问“李兆麟将军遗作”是怎么一回事?是真还是假?

第二章: “李兆麟将军遗作”的法律地位及著作权纠纷初起

在哀悼李将军遇难的日子里,“李兆麟将军遗作”产生了很大的社会反响,取得了宣传李兆麟和维护抗联声誉的预期效果。但是,“遗作”严重地违背实事求是的原则,是多年以来少见的被冠以不实作者署名、为错误文字所充斥的侵权作品,它是完全不合法理的,因为:

一、 既然李兆麟没有留下任何遗稿,就不可能有什么“遗作”,侈谈“李兆麟将军遗作”是缺乏事实根据的。

二、 《露营之歌》早在1939年就公开发表了,还把1946年李兆麟死后出版的《露营之歌(李版)》称之为“李兆麟将军遗作”,是完全不合逻辑的。

三、 没有手稿,就不能证明李兆麟的完全的创作行为和过程,而由他人编导的“李兆麟将军遗作”这一署名又遭到来自史料和《露营之歌》其他作者的有力反驳。根据《著作权法》规定,李兆麟不被认定是“唯一的作者”,所谓的“李兆麟将军遗作”注定是非法的。

四、 相对“三路军《露营之歌》”而言,七年之后出笼的“李版”只能是一部侵权作品,论据:

1、如果李兆麟不是“三路军《露营之歌》”的作者,则“李兆麟将军遗作”就是一部地地道道的侵权作品

2、如果李兆麟是“三路军《露营之歌》”的合作作者之一,则“李兆麟将军遗作”是对其他合作作者的侵权。

3、如果李兆麟是“三路军《露营之歌》”唯一的作者,则除李兆麟外其他任何人(包括“李版”的编印者)都无权添加或修改作者署名;尤其在李兆麟死后,用 “李兆麟将军遗作” 重新发表已有七年歌令的《露营之歌》,是对原作“三路军《露营之歌》的冒犯、是一种违法造假的侵权行为。

总之,不管是什么情况,“李兆麟将军遗作”既是一部非法的侵权产物,也是有损李将军形象和违背他本意的伪作品,成为《露营之歌》著作权案中倍受争议的焦点,必须将其废止和消除它的社会影响。

对于如此明显的侵权行为,为什么“李版”的编印者竟无所查悟,在今天看来是不可思议的。但是,在距今六十多年之前,法制不健全、著作权的意识尚薄弱,便发生了以对敌斗争需要和怀念战友感情为起因而不顾历史事实地歪曲《露营之歌》及其作者,也埋下了今日《露营之歌》著作权纠纷的祸种。李兆麟遗属非常看重“李兆麟将军遗作”,视其为“《露营之歌》全部四段歌词都是李兆麟一个人写的、他是唯一的作者”之无理主张的所谓法律证据。

于天放生前(一九六七年去世)只承认“三路军《露营之歌》”,他留下的多份书稿写着他自己就是《露营之歌》的作者之一,对其所创作的第四段歌词还进行了修改,从不承认李兆麟将军的那个“遗作”。

自二十世纪七十年代起,陈雷在报纸刊物上发表多篇文章来描述他创作《露营之歌》第一段歌词的过程。这使李兆麟遗属及猜疑陈雷的人大为不快,多次向黑龙江省委写信,指责陈雷侵犯了李兆麟的著作权。为了解决《露营之歌》的著作权之争,黑龙江省委1987年7月又发布了《关于〈露营之歌〉的几个问题的考证》,上报中央并在《龙江党史》(1987年第六期)和《中央党史通讯》(1987年第十二期)上相继发表。《考证》中称:“关于歌词写作的参加者,第二、第三段为李兆麟起草,有其他同志参加修改意见;第四段为于天放起草,李兆麟修改,这是上述材料中比较一致的说法。问题在于第一段是不是陈雷起草。……从当时在李兆麟身边工作的老同志的回忆看,陈雷所说《露营之歌》第一段歌词由他起草、李兆麟修改是可信的”。《考证》中的这些结论于1994和1996年又为省委文件多次重申过。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222