《露营之歌》的今与昔(下)(修改稿)

《露营之歌》的今与昔(下)

于 绍 华

第三章: 著作侵权案走上法庭及媒体介入

李兆麟遗属不服省委在《考证》等文件中之结论,继而以“李兆麟是《露营之歌》的唯一作者、独享全部四段歌词的著作权”为标的,起诉陈雷《露营之歌》第一段歌词著作侵权,致使著作权纠纷案迅速扩大和急剧升级, 促其性质发生了根本的转变:原告开始强行侵占《露营之歌》的全部四段歌词的著作权,并使其合法化。

哈尔滨市人民法院于1999年底第一次开庭审理。原告方的支撑证据是所谓的“李兆麟将军遗作”及它的各种变形翻版;被告则认为“李兆麟将军遗作”并非是李兆麟亲手发表,不足为凭,不能算做法律意义上的证据。庭上交锋激烈,互不退让。

在庭下,为原告方所网罗的一些媒体人更是推波助澜、写稿登报,把案子炒大作大、称之为建国以来知识产权第一案,造成不小的声势,似乎胜诉在即。《法制日报》记者宫××发表评论文章,题目是“走上法庭的《露营之歌》— 冰城庭审的李兆麟遗作侵权案纪实”。文中说道:“十四年来东北抗日联军奋斗之精华、民族英雄李兆麟浴血白山黑水之遗作— 《露营之歌》,曾鼓舞过无数中华好儿女为祖国的新生浴血奋战,六十三年后的今天,《露营之歌》因署名侵权纠纷而惊扰了九泉之下的英灵。”《中国青年报》记者刘××也以 “《露营之歌》著作权纠纷20年未果— 李兆麟将军遗属状告前省长陈雷” 为题作了报道,等等。

在一审过程中,原告死守所谓的“李兆麟将军遗作”的证据作用,表现出盛气凌人不可一世的样子;受此鼓动,原告方之媒体记者们在报道中也是大话逼人、口无遮拦,例如说什么“本案探寻的是案件的真实,不是当事人的恩怨”、 “我们希望提出一个深刻的思考,本着做学问的态度来求得一个真实的历史。怎么来证明陈雷是第一段歌词的作者?怎么来证实?由谁来直接证明?不要传来的证据,只要什么时间、什么地点?”云云。

当然,倡导实事求是、求得案件的真实是完全正确的,这是解决问题的唯一正确的作法。为此,就必须掌握和坚守证据。但是这些记者未必了解事实真相和证据究竟在哪里。一旦走上法庭就要按法律原则和规矩办事:涉案各方必须拿出创作《露营之歌》的当事人或见证人提供的直接证据来支持他们各自的主张;那些由非直接关系者发表的诸如“李兆麟将军遗作”等等,统属是“传来的证据”,是不为法律所认可的,更不能借用所谓李兆麟是“众所公认”之名义来炒作和操作本案。

一审中,无论原告还是被告都无法回避于天放创作了《露营之歌》第四段歌词的事实。在记者的报道中还专门辟出一个章节,题目就是“《牢门脱险》为李兆麟作证”。既然是如此事关于天放的作者地位,那么为什么其家属没能参加一审庭辩呢?原来是原告在一审前后和法庭内外散布说:于天放在其所著《牢门脱险记》中没有直接刻意地写上他自己是《露营之歌》的作者,这说明他以高风亮节的胸怀放弃了他的著作权。以“弃权说”将于天放家属排斥于案件之外,意图不战而夺取第四段的著作权。

2000年春节期间,于天放家属看了《法制日报》相关报道后极为气愤,写状申请以第三人身份加入《露营之歌》著作侵权案。

2008年8月著作权案第二次开庭审理。第三人拿出于天放的大量文墨手迹遗稿,用确凿证据说明于天放拥有《露营之歌》第四段的著作权,且从未“放弃”。第三人在法庭上严正地指出了“李兆麟将军遗作”的虚伪性和侵权本质,要求法庭驳回原告的诉讼请求,维护《露营之歌》创作者们的正当权益。这不只是于天放家属所求,也是辞别了人世的李兆麟、于天放、陈雷和高禹民之所盼!

原告对第三人提出的证词无以反驳,“李兆麟将军遗作”的“神话”如同谎言一样被无情戳穿,完全失去了证据作用。二审中,原告请来了一位抗联老战士冯××(所谓的22位抗联老战士联名书签名者之一)出庭作证。冯证人说:“1935年就从抗联三军来的一位连长那里学会唱《露营之歌》了”。当庭有人向冯证人提问:“你们那时的行军打仗生活怎么样?”冯证人回答说:“骑大马、吃大肉可阔气了!”又问:“可是为什么《露》歌中写的那么艰难困苦啊?”答:“那是后来的情形。”此番对答引来庭上一片哗然骚动。冯××的本意是证明陈雷(1938年参加抗联的新兵)不可能是1935年就唱起了的《露》歌的作者,却不料弄巧成拙沦为笑柄,使人们见识了原告提供的证据和证人都是无力无效的。二审给原告带来不小的压力,连原告方的媒体记者不得不承认说:“诉辩相抗,史实难考,悬疑难解,所以,难以从中择其新说对《露营之歌》歌词作者署名做出新定论。”可见,原告方谈话的调门降低了、心中的底气不足了,没有实在的证据是打不赢著作权的官司的。但是,他们并不甘心败下阵来,转而采取了新的诉讼攻略:媒体战,就是用偷梁换柱的手法把以证据为本的实打实的著作权官司换成以打笔仗为主的争夺《露》歌署名权的舆论宣传战。此策略也是无济于事,孰能不知:没有著作权,那署名权又从何而来?倒行逆施是行不通的。

这样,互联网上涌现出一些文章,如艾康连的“《露营之歌》署名的思考”(见飞扬军事- 信息资讯- [社会纵横] - 春华秋实,2009-10-25)和“关于《露营之歌》歌词作者署名的再思考(原创)”(风云之下的日志-网易博客,2009-11-29)。艾康连与宫记者一脉相承,貌似公正以“爱抗联”自居,实则是配合原告在《露营之歌》作者署名问题上继续兴风作浪、制造混乱和转移公众视线,这是著作侵权案的新表现和新翻版。艾康连悄悄地抛弃了她自己曾喧叫过的“直接证据”主张,开始编造各种歪理邪说,抛出她的所谓作者署名新方案。《思考》和《再思考》具有不小的迷惑性和欺骗性,必须加以分析驳斥,从中洞察原告及其喉舌们内心之所筹所谋。

第四章: 艾康连玩弄《露营之歌》作者署名的新手法

1. 艾康连(后文也称其为“艾氏”)抱怨说“《露营之歌》官司是‘亲者痛’和‘观者笑’”、 加剧了抗联内部不团结问题。

那么,到底是谁发起了这场官司? 谁应对此负责?哪还不是原告及其幕后活动人。

2009年2月,网上公布了抗联二路军老战士彭施鲁将军的一封信,是在2006年陈雷死后写给黑龙江省委和省政府的。信中不乏对死者不敬之辞,并以《露营之歌》著作权争端为题威逼死者家属。能把这种既不饶过死者又死盯活人不放的举动说成是为了“抗联的团结”吗?彭老既不是本案的当事人、亦非见证者,却表现分外热心、异常活跃,从台湾和日本小报上为原告收集“材料”,庭上打“证言”、幕后搞“串联”,一门心思要搅乱局面,这也能说是为了“团结”吗?

2. 艾氏展开的第一个宣传攻势是诬蔑于天放和陈雷二人的《露营之歌》作者署名是“争名夺利”,其用意有二:

之一是:避开著作侵权这一实质性问题,将案情引入“争夺名利”之歧途。“李兆麟将军遗作”侵占《露营之歌》署名长达六十多年;在那漫长岁月里,有多少次一提起李兆麟就必称他“创作了《露营之歌》”,一提《露营之歌》就用第四段拿来说事,还能数的清吗? 又有多少次移花接木硬把“火烤胸前暖,风吹背后寒”说成是李兆麟的名句, 还有完吗?原告大打官司不正是要独吞《露》的著作权以捞取更大的名利吗?尽管于天放在其著作里一再地把《露营之歌》称之为“三路军《露营之歌》”, 以警示后人不要以某一个人之名字施行著作侵权,但最终仍未能阻止它“走上法庭”。法律面前人人平等,在著作权法面前更应如此。于天放、陈雷是受害两方,他们不是争名逐利,而是为捍卫自己的神圣著作权而争之!是旨在恢复一段真实的历史而为之!

用意二:艾氏以“争名夺利”来损伤对方的名誉,指责他们“少谦让、欠大度”。

二审上,原告请来的第二个所谓的岀庭证人是一个在校博士生尚××,此人惯于在报刊杂志中游来荡去猎取奇文二度曝料发挥。他在“证词”中说出了在列宁和恩格斯的著作中有个别片段是斯大林和马克思撰写的但未要求署名;似乎是说于天放、陈雷也应效仿此举将他们的著作权拱手让给李兆麟!真不知原告和其代言者有什么资格在法庭上还能高谈阔论无产阶级导师们的高尚品德、谦让和大度?这是一种多么缺乏自知之明和贪得无厌的表现。而艾氏也来呼应乞求对方“谦让”,以使“李兆麟将军遗作”这一谎言变为神话!这种肆意篡改和玩弄历史之作法己为当今世道所不齿。

3. 艾氏称:“把《露营之歌》和李兆麟名字连成一体才算是历史的权威”。

“李兆麟”这个名字真的那么“神”吗? 真能创造出“权威”吗? 李兆麟以其本名也写了一些其他的抗战歌曲,可是有哪一曲“算是历史权威”啦? 绝不是李兆麟的名字铸成了《露营之歌》的历史权威!恰恰相反,正是把《露营之歌》署名为“李兆麟将军遗作”才极大地提升了李兆麟的知名度! 不正是那个“火烤胸前暖,风吹背后寒”才助长了李兆麟的“权威”、“名扬中华”吗? 历史权威的最高原则是实事求是:撰史务求真、做人要实在! “李兆麟将军遗作”不是什么“历史权威”, 它就像一件贴上了盗窃标签的外衣在褪去李将军的光彩。

4. 艾氏还说: “众所公认,《露管之歌》之所以传扬世代,也是与民族英雄李兆麟的声望切为相关的。并列地署上威望逊色的他人名字,实际上是降低了这支歌的权威性”。

《露营之歌》之所以世传不衰,是因为创作者们注入的心血,留下的那些可歌可泣的不朽文字。设想一下:如果剔除《露营之歌》的开首篇──第一段歌词和高潮篇──第四段歌词,它还会“传扬世代”吗?还会有什么“权威性”吗?于天放和陈雷同为李兆麟的战友,又是《露营之歌》第四段和第一段绝佳歌词的创作者,与李兆麟并列署名是当之无愧、堂堂正正,哪里会有“威望逊色”和“降低了这支歌的权威性”的谬论? 李兆麟确有一定的威望,但还没有达到不屑与他人并列署名的高度!李兆麟也有一定的声望,但也做不到让他个人写的那些文字和歌曲都能“传扬世代”!

5. 艾氏还使人去相信:只有把作者写成李兆麟一人的名字才算是维护了《露营之歌》的“完美性”和“完整性”。

一部美妙的歌词却要冠以虚伪和怪异的作者署名,这算什么“完美”?本来是三位作者却只署名一人,还有什么“完整”可言?“李兆麟将军遗作”是侵权之物,与“完美”和“完整”毫无共同之处!

6. 艾氏说:“事实已证明,这些年由于另两个名字的并列,竟引发众议不休,质疑不止,社会公众大为反感”。

足矣! 面对硬是把“火烤胸前暖,风吹背后寒”吹成是李兆麟的名句时,能叫人不反感和羞耻吗?所谓“众议不休,质疑不止”也不奇怪,人无完人,众口不一,被他人质疑是可以理解的,就像李兆麟这样的英雄,也难得幸免,请看下列网站文章:

(1) 亚东军事社区-亚东军事网旗下军事论坛》军事史海论坛》

白山黑水间的红白英雄--李兆麟迫害赵尚志将军始末

发表于 2008-12-25, 18:58

(2) 色戒: 李兆麟是怎么死的_西财光华刑法-法律塼峉网站

色戒: 李兆麟是怎么死的

发表时间: 2007-12-10, 18:52:00

读过这些文章的心情是复杂的,尤其文(2)开头竟是这样的:“当年抗联有一首著名的《露营之歌》,……‘朔风怒吼,大雪飞扬。征马踟蹰,冷气侵人夜难眠。火烤胸前暖,风吹背后寒,壮士们!精诚奋发横扫嫩江原。伟志兮!何能消减。全民族,各阶级,团结起,夺回我河山。’这首歌就出自抗联领导人李兆麟之手. 后来, 李兆麟也因‘火烤胸前暖,风吹背后寒’名扬中华”。

用这段文字做开头来描绘李兆麟其人其亊已不新鲜、几成惯例,文(2)绝非首创!不难猜想文(2)以及其他众多文章都是在不明《露营之歌》作者真相的情况下写成的,否则就不会将歌词的作者张冠李戴、让于天放的作品代人“受过”了;不择场合及对象而滥用这些名句无异于糟蹋了《露营之歌》、令人痛心!真不知道于天放的这段歌词是给李将军带来的是无尚的荣光呢还是那不尽的苦涩?这不正是著作侵权酿成的可悲局面和严重后果吗?如果还视此为“革命历史权威”传给下一代,中华的优秀文化将蒙受怎样的屈辱啊! 合法和公正的作者署名才会使《露营之歌》放出光彩,才会产生真正的“革命历史权威”!因此,纠正《露营之歌》的作者署名势在紧急,以给中华后代留下一曲真实的民族战歌和文化遗产!

通过以上分析,不难看出艾氏的论点空洞无实无据,是在推行惯用的宣传手法误导公众以接受由她(他)提出所谓的《露营之歌》作者署名的新方案。为此,艾氏一方面不加区分将《露营之歌》全盘“美”化,奉作经典,誉为东北抗联之声;另一方面把李兆麟说成是至高至尊的领导者、神话般的 “完”人。 将此“美”和“完”的二者合为一处就变成了艾氏口头上的“革命历史权威”(= 露营之歌 + 李兆麟)。这样,在《再思考》一文中艾氏所能演绎出来的有权威性的唯一的作者署名只能是“李兆麟”、再也不要有其他作者的名字,正所谓“权威”者不可触动也!艾氏更是肆无忌惮地表白道:“唯《露营之歌》之权威而尚,唯《露营之歌》之影响而重。任何个人的‘署名’应以此为取舍。……涉及对《露营之歌》的作者署名时,应一律为‘李兆麟’”。 怪哉! 如果“权威”和“影响”也能成为作者署名的本钱,那还要“著作权法”干什么! 艾氏居然也把自己当成了《露营之歌》作者署名的裁决者,所提出的署名论据几乎与强盗逻辑一般无二,其眼里哪还有法律权威?若世人问知“李兆麟”这一署名是窃取和侵犯了《露营之歌》的第一段和第四段著作权时,《露营之歌》的“权威”将何在?《露营之歌》的“影响”又焉能存否?哦,原来艾氏所要崇尚的不是别的什么,那正是李兆麟的“权威”和“影响”!艾氏维护《露营之歌》是假,袒护原告才是真!

在《思考》一文中,艾氏曾用同样的手法炮制过“李兆麟等”另外一个新的作者署名。艾氏如此之多和好生变换的“新的署名方案”是万变不离其宗:围绕“李兆麟”三个字打圈圈,即意在承袭原来署名“李兆麟将军遗作”的侵权内核,又要披上一件花哨的外衣;可是,不管她(他)怎么变来换去也无法抹煞“李兆麟将军遗作”那段六十多年的侵权历史!如果艾氏等人再拿不出直接证据来证明李兆麟写了第一段和第四段歌词‚那么“李兆麟”是承袭了1946年作法的又一个 新的侵权署名,它再也不可能得到社会公众的同情与法理的宽容!

最后,艾氏等还提到“双百英模─抗联英豪*李兆麟”简介中的开头词:“…朔风怒吼,大雪飞扬,征马踟蹰,冷风侵人夜难眠。火烤胸前暖,风吹背后寒。壮士们,精诚奋发横扫嫩江原!伟志兮!何能消减,全民族,各阶级,团结起,夺回我河山”,以期证明 “李兆麟创作了《露营之歌》”。 这段开头词与“色戒”同出一辙,其目的和作用也都仅仅是为了宣传(又不清楚如何宣传)李兆麟而已,决非是法律意义上的直接证据,不能证明李兆麟写了这段歌词,不能证明“李兆麟将军遗作”或“李兆麟”署名的合法性。艾氏等的企图只能是枉费心机罢了,用他人作品来壮大和宣传自己,不是英雄所为。如果我们的李将军在天有灵,他决不会这样作、也决不允许后人给他抹黑的。

更令人齿冷的是艾氏等把这次“双百英模”的群众性网上评选活动竟解释是:“中央组织部门在对李兆麟的生平简介中,明确而突出地说明:‘李兆麟创作了《露营之歌》’,…这说明由民族英雄李兆麟署名《露营之歌》是正确的,是得到中央认定的”(引自一个自称是:《东北抗日联军 古事今谈》,黎巍抗联研究室2010年4月),艾氏以为从中央那儿找到了“证据”可以了断《露营之歌》著作侵权的法律官司了。遗憾的是,哈尔滨市人民法院并没有把这个“中央认定”通报给原告和艾氏吧?原告立案容易,想结案就不是那么简单了。

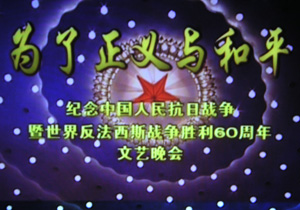

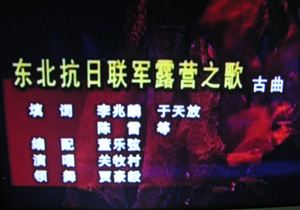

在此,应当提醒艾氏们的是下面的事实:2005年9月2日,中宣部、文化部、国家广电总局、解放军总政治部以及中共北京市委和北京市人民政府在人大会堂联合举办了《为了正义与和平》大型晚会,以纪念中国人民抗日战争墍世界反法西斯战争胜利六十周年。党和国家最高领导人、各民族各阶层代表、港澳台同胞和国际友人出席观看了艺术家们的盛大演出,中央电视台作了现场直播。当晚会进行到第三章时,在八路军和新四军战歌演唱过后,银屏上打出了“东北抗日联军露营之歌”字幕, 在歌词作者栏中印出了“李兆麟、于天放、陈雷等”的名字(图4、5):

歌唱家关牧村演唱了这首歌的第四段,那悲壮的“火烤胸前暖、风吹背后寒”的词句撞击着多少人的心灵!这岂是“双百英模简介”所能比!

《露营之歌》双重署名是典型的著作侵权案例,如果不计历史事实、不依法依据执意将其署名落到某一权者头上,那无异是在摧残东北抗日联军的文化内涵、是“不才、不德、不法”之举,为“著作权法”所不容。合作作品的作者如何署名,《著作权法》中有明确规定,无需“爱抗联”等再出新招。《中华人民共和国著作权法》第十三条规定:

“两人以上合作创作的作品,著作权由合作作者共同享有。没有参加创作的人,不能成为合作作者。

合作作品可以分割使用的,作者对各自创作的部分可以单独享有著作权,但行使著作权时不得侵犯合作作品整体的著作权。”

艾康连还把合作作者单独享有的那份著作权斥为“分田到户”、破坏了“作品完整性”,那更是荒唐无知了,是对法律的蔑视和挑战!要把《著作权法》第十三条的最后一句话看成是一个十分严肃的警告:无论是“李兆麟将军遗作”、“李兆麟等”,也无论是“李兆麟”,拿来署名第二段和第三段(只此二段)歌词是可以的;若用来署名其余二段或《露营之歌》全曲,无疑是对其创作者们及这一合作作品的整体的著作权的侵犯!

末 语: 《露营之歌》仅是东北抗联历史的一角、一段小插曲,无法与其他诸多重大题材相比,例如在上世纪三十年代中期抗联有十一支大军达数万之众,为什么到四十年代中仅剩千余人、退入苏联改号换旗?如果《露营之歌》的作者考证都不入理、黑白不分、真假不辩,这种倾向将无助于抗联大历史的研究,其前景确实令人担忧,人们不希望只是满篇的颂词却看不到那些惨酷历史年代的真人真事。隐瞒历史是罪过、忘却历史等于背叛!我们期待史学工作者和有关人士都能抛弃私心杂念摘去有色眼镜、发扬实事求是的精神负起研究重任、完成这一历史使命。

时光流转、先人已去,《露营之歌》)诞生至今已有七十五载。谨以此文知晓世人和告慰逝去的作者们。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222