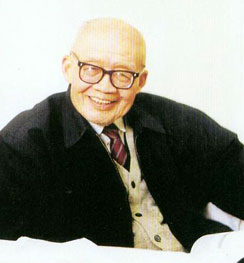

张培刚华人经济学领域最高奖获得者

张培刚在武汉大学的历史上是著名的“四个一”学生:毕业时成绩全院第一;3年一次的庚款留美考试全国第一;第一个拿到哈佛大学的经济学博士;第一个中国人获得哈佛大学最高奖威尔士论文奖。

1929年,张培刚考入武汉大学文预科。学校的档案馆至今还保存着他当年的报名表。这张修业证明显示,张培刚当年只读了一年半的高中跳级考入武大预科。当时国立武汉大学刚刚成立,招生非常严格,当年的文科班只录取了张培刚一个人。

20世纪30年代,张培刚深入河北、浙江、广西、湖北等地的乡镇和农村调查,撰写了《清苑的农家经济》、《广西粮食问题》、《浙江省食粮之运销》、《中国 粮食经济》4部著作,发表了40多篇农村经济、货币金融等方面的论文,为他撰写《农业与工业化》论文和开展学术研究做了充足的准备。

1941年8月,张培刚从香港乘船抵达波士顿,入读哈佛大学。他选择了《农业与工业化》为博士论文题目。张培刚在哈佛的图书馆里申请了不足6平方米的空 间,他阅读了德文、法文、英文参考书200多本,涉及到的经济学家就不下180余人,包括了当时经济学中有关的主要论著。

张培刚用了9个月的时间,于1945年10月写下了英文稿的《农业与工业化》。答辩时,张培刚只用了一个小时。答辩顺利通过,几天后,老师让他改名“Peter chandler”填在论文封面,参加威尔士奖的竞争。

1949年,他的论文由哈佛大学出版,并成为许多大学经济学专业的指定参考书。中国人民大学的高鸿业教授上世纪五十年代在美国伯克利大学攻读硕士学位时,就在老师给他的书单上意外地发现这本惟一一本中国人写的书。

1946年,张培刚从哈佛大学毕业时,导师张伯伦还曾邀请他在哈佛任教。一心想把理论付诸实践的张培刚还是决定回国,应武汉大学邀请担任武大经济系主任。 当时,张培刚和先后接受国立武汉大学校长周鲠生先生邀请回校任教的韩德培、吴于廑并称武大“哈佛三剑客”。以“哈佛三剑客”为代表的海归派的充实,使得武 大形成了真正意义上的自由之风。

1948年,张培刚在联合国亚洲及远东经济委员会担任顾问,他是委员会中位居第四的高级官员,但他却认为这份美差只是个闲职。为了迎接新中国,在解放前夕,张培刚舍弃了600美元的月薪从曼谷再次回到武大。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222