曾纪泽与父亲

出自将门的曾纪泽长期随侍曾国藩,可谓深得父亲真传。30岁以前,他一直孜孜不倦地吸收父亲的立德、立功、立言的教诲,为出使欧洲奠定了坚实的学识和处世基础。在中西对峙的情境中,曾纪泽通过自身敏锐的观察和收复伊犁的谈判,形成了较为系统的西方观念,同时,他也从国外的角度反观中国,得出了中国睡狮已醒的惊人结论。

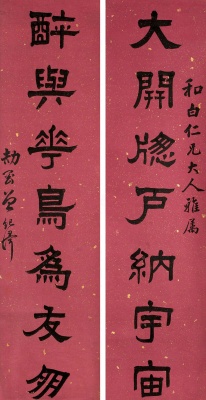

曾纪泽这一辈必须感谢他们的父亲曾国藩。这绝不是从承荫爵位这些事功上面而言,而是从做人的角度而言。正是曾国藩的一整套令人称奇的育子之方,才有了曾国藩之后曾家数代都能出英才,而且没有一个是贪官污吏。 有关曾国藩如何教子的书籍已经不计其数。在我看来,首先,曾国藩教子一事可能被当代放大了。因为在传统社会的大家族里,类似曾国藩这样的教育后代的多半是一样的原则、一样的内容、一样的目的。其次,曾国藩教子之所以看似取得巨大成功,毕竟和他的地位和功绩有关。曾国藩教子最勤快、最谨慎的时期,就是他逐渐平定太平天国及其之后的时期。因为这段时期,曾国藩对自己的地位已 曾纪泽

经非常警觉,而且也日益忧虑自己的前途。加之杀人无数,心中不免难过,所以,自这段时期起,他的教子之方愈发严厉了。最后,无论曾国藩的教子方法有多少,最最重要的是以亲身的榜样,示范给孩子们看。其身正,自然可以正家庭。

由此观之,当代父母千方百计地寻求教子妙方,不如从教育自己开始吧。

比如,1864年7月,小儿子曾纪鸿去长沙参加乡试,以曾国藩当时一等侯爵、节制东南半壁江山的地位,递个条子,打个招呼,就可以解决一切问题了。但是, 曾国藩在考前明确对曾纪鸿说:“ 场前不可与州县来往,不可送条子。进身之始, 务知自重。” 而且, 在考完发榜之前或者说是判卷子的期间, 曾国藩又怕儿子去活动, 去信告诫他:“ 断不可送条子, 致腾物议。” 要知道, 1 6 岁的曾纪鸿不仅这次没有考上, 而且随后几次都没有考上, 后来只是个副贡生。这就是曾国藩的最重要的教育策略: 言传不如身教, 身教必须以讲道义和战略眼光为首要原则。 曾纪泽正是在父亲的引导下, 先做到了“ 格物致知, 诚意正心,修身齐家” 。作为儒家人生的最高目的是“ 治国平天下” , 而在此之前, 曾纪泽已经做到了修身齐家一层。 18 7 2 年农历二月初四, 是曾国藩的最后日子, 他对其一生做出总结。首先, 他教育后代, 以后曾家再也不要出带兵打仗的人了。说打仗是最害人的事, 造孽。说完, 曾国藩栽倒在曾纪泽的身上去世。曾纪泽看见父亲的遗嘱, 上书对其兄弟的四条要求: 一曰慎独则心安。二曰主敬则身强。三曰求仁则人悦。四曰习劳则神钦。“ 此四条为余数十年人世之得, 汝兄弟记之行之, 并传之于子子孙孙。则余曾家可长盛不衰, 代有人才。” 曾纪泽牢记在心, 扶柩回湘, 结庐在父亲长眠的地方, 陪伴他的是一本英文的《圣经》。根据他父亲生前的要求, 他曾经在同文馆学习洋务知识, 并向总教习美国人丁韪良学习英文。

曾纪泽的“土办法”有点和当今所谓“ 疯狂英语” 相似。不过, 他大约是把《圣经》当成《三字经》一样的教材了。这一招果然管用, 曾纪泽背诵了《圣经》, 这成为日后出任英法德俄公使的重要基础。 这可以从他两次被慈禧召见后询问其洋务知识和外语水平的时候看得出来。

曾纪泽出使欧洲之前, 于1877 年和1878 年两次被召见。慈禧太后对于曾纪泽的出访非常重视, 亲自问一些具体的问题, 比如如何走、何时到, 外国的外交体制如何等等。 同时, 慈禧太后还问到了曾纪泽对“ 教案” 的看法。

其间对答如下: 旨:“ 办洋务甚不容易。闻福建又有焚毁教堂房屋之案, 将来必又淘气。” 对:“ 办洋务, 难处在外国人不讲理, 中国人不明事势。中国臣民当恨洋人,不消说了,但须徐图自强,乃能有济,断非毁一教堂,杀一洋人,便算报仇雪耻。现在中国人多不明此理,所以有云南马嘉理一事,致太后、皇上宵旰勤劳。”

旨: “ 可不是么。我们此仇何能一日忘记, 但是要慢慢自强起来。你方才的话说得明白,断非杀一人、烧一屋就算报了仇的。” 对:“是。” 旨:“ 这些人明白这理的少。你替国家办这等事, 将来这些人必有骂你的时候,你却要任劳任怨。” 对:“ 臣从前读书, 到‘ 事君能致其身’ 一语, 以为人臣忠则尽命,是到了极处了。近观近来时势,见得中外交涉事件,有时须看得性命尚在第二层,竟须拚得将声名看得不要紧,方能替国家保全大局。即如前天津一案,臣的父亲先臣曾国藩,在保定动身,正是卧病之时,即写了遗嘱,吩咐家里人,安排将性命不要了。及至到了天津,又见事务重大,非一死所能了事,于是委曲求全,以保和局。其时京城士大夫骂者颇多,臣父亲引咎自责,寄朋友信,常写‘外惭清议,内疚神明’八字,正是拚却名声,以顾大局。其实当时事势,舍曾国藩之所办,更无办法。” 旨:“曾国藩真是公忠体国之人。” 在此, 曾纪泽为父亲争得了最高执政者的正当评价, 同时也恰当地表达了自己所受的父亲之教育对自己的影响。 当时, 慈禧又问到了曾纪泽的洋务知识和外语水平。其问答如下: 问:“你在外多年,懂洋务否?” 对:“ 奴才父亲在两江总督任内时, 兼署南洋通商大臣, 在直隶总督任内时,虽未兼北洋通商大臣,却于末了儿办过天津教堂一案。奴才随侍父亲在任,闻见一二,不能全知。” 这里再次提到父亲的影响。 接着,慈禧又问到曾纪泽的外语水平。 问:“你能通洋人语言文字?” 对: “ 奴才在籍翻阅外国字典, 略能通知一点。奴才所写的,洋人可以懂了; 洋人所写的, 奴才还不能全懂。” 问:“是知道英国的?” 对:“只知道英国的。至于法国、德国等处语言, 未曾学习。美国系与英国一样的。” 这是基本属实的回答。因为曾纪泽属于自学成才的英文水平, 可以说一些, 但文法不通, 可以写一些, 但看洋人写的就有些吃力。这在后来丁韪良的回忆录中有记载。 注意这最后一句话“ 美国系与英国一样的” 。这不是曾纪泽画蛇添足的补充说明, 而是当时必须要回答清楚的问题。对于慈禧和宫中的、朝中的多数大员而言,他们是分不清美国话、英国话和法国、德国话的区别的。 因此, 在第二次的召见中, 曾纪泽又强调了当时英语为国际商务用语,而法语为欧洲外交官方语言。其对答如下—— 对: “ 英语为买卖话。外洋以通商为重, 故各国人多能说英国语。至于法国语言,系相传文话,所以各国于文札往来常用法文,如各国修约、换约等事,即每用法文开列。” 同时, 曾纪泽在回答中, 也强调了翻译一职和办洋务的区别。翻译是一种工具、一种手段,办洋务则要复杂得多,是一种事业。他认为像自己这样初懂英文的官员很少,要士大夫学洋文很难,不要企图在以后挑选洋务官员时把外语水平作为一条标准。“若遣使必通洋文洋语,则日后择才更难。且通洋文、洋语、洋学,与办洋务系截然两事。办洋务以熟于条约、熟于公事为要,不必侵占翻译之职。” 从召对中, 我们看到了一个务实、讲真话的曾纪泽, 也看到了曾国藩的影子。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222