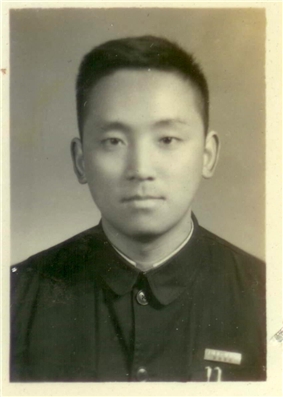

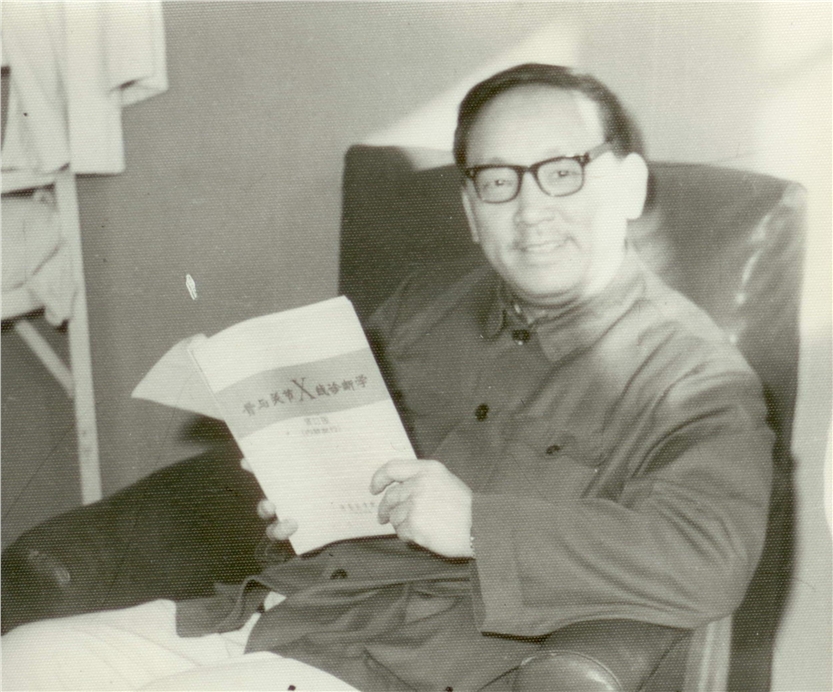

原青岛医学院放射科主任曹来宾

天堂纪念馆:http://www.5201000.com/TT843167032

本馆由[

qingyaocao

]创建于2012年02月20日

发布时间:2014-06-12 13:47:23

发布人:

qingyaocao

家嚴離世一晃兒兩年半,值父親節之際,已是無處可賀“祝爸爸節日快樂”的我,找出他生前寫來的最後一封家書,捧在手上再次細讀,就當晤他慈面,聊代一點深深的緬懷。

薄箋上那剛勁有力的熟悉字體,絲毫不像是出自於86嵗的耆老之手,仍舊像他盛壯年時揮毫的神韻筆鋒;簡札中娓娓道來的對後昆的縷縷關愛,脈動著躍躍欲出,煦溫著我的肺腑,仿佛老人就在面對面地跟我說著話。這封信是父親在賓天前的一個半月寫就的,其時他的身體硬朗如常,電話中與我談笑風生,聲音洪亮;想不到轉過新年來就撒手人寰,此函成了他的絕筆,嘎然永止了。我悲傷地念著念著,不禁潸然淚下,憶親鴻恩的思緒閘門又被衝開、洪洩一發不可收拾。

學兒及媳:您們好,孩子們都好吧。很久沒寫信了,很是思念。年老了,一切都在退化,力不從心,愈來愈明顯,這是自然規律。但不一定,你媽就依舊年輕如故,雖比我小三嵗,卻仍主持家中一切,難能可貴。爲何在思路上退化如此明顯,莫衷一是,追其原因,其中之主是思路少用之故也,回歸之路就是多提筆常思索。

您們每次來信,我都閲讀多遍,回味無窮,難得之家庭之樂!深知孩子們對飛躍發展,更是喜上心頭,多日心樂不止,應該是老年階段最高的喜悅之源了。在你倆精心安排培養下,定會有更大的發展和進步。相信他們今後的捷報喜事定會不斷傳來,這是我堅信不移的。 問好。 父字 2011-12-3日

這看上去似乎再普通不過的一紙家常短柬,卻蘊藏著天下父母對兒女下一代的無垠厚愛。並沒有多少大道理與訓誡之類的,那是因爲兒女們早已成熟,弗再擔心;也是由於早就教導過了,無須絮叨;此刻惟餘耄耋滄桑的無限感慨與發自内心的由衷祈福。而在我的眼中,卻讀出了曾經的一介才思敏捷之杏林大儒,終於歸囘尋常耆老戀子心切的遲暮之軌,從難以望其項背變成了更平凡可親。

先父畢生行醫濟世,立功、德、言,救死扶傷無數,聲高望重,著述甚豐;從崗位上退得晚而又不肯休,直到杖朝之年後方才實際賦閒歇息。從業逾60載,共發表10餘部專著、180多篇論文,可謂著作等身,奠基了中國的骨放射學科。他最後參與審定的,是我姊主編的《體質性骨病圖鑑》一書,親自為女兒的巨著寫序,算是其“收官之作”。新書付梓於他仙逝前一個月,校樣都已見過,惜未能等到正式出版上市之時。他在徹底的“解甲歸田”後,始才真正“封筆”,頂多寫點族書、推薦信、應邀題詞等;其餘多數時間就是剪報輯貼、閲覽文化叢書,含飴弄孫,安享晚年天倫之樂,這便弄成了他函中所云的創作“思路少用”,反倒用進廢退了。

論起來我是俺家五子之中收訖尺書最多的一個。手足們均生活在父母的身邊,用不著書牘聯絡;我的出國時日久長,常年靠鴻雁傳書與父母交流聯係,故得以在此方面“獨佔鰲頭”。姐弟們惟於爹娘晚年來多倫多我這兒探親的那段日子,接到過他們寫回的一些鸞箋,較之我所獲的自是少得可憐。我始終刻意惠存著高堂的這些華札,旨在將來閒下來時可以復習翻閲,重溫這一段自我人生的軌跡與雙親伴隨的恩情。在以往的些許年裡,我曾行走於工作於歐美的四個國家之間,每囘挪窩搬家登機前,輒精打細算拾掇行裝以確保不超重,總捨不得減掉這些信函,一直壓著箱底跟著我洲際遷徙。現在先考駕鶴杳去了,弗能再繕書給孩兒了,這些個手跡便成了他的一點遺物,作爲精神遺產益發珍貴。

其實深溯起來,我跟老父的通信史要比遊學留洋的這二十年長得遠。早在文革中他被下放到窮鄉僻壤“開門辦大學”,弱冠留守在島城的我便開始了跟他的兩地書往來。那時候我乖乖地聼從父言,把寫信當成練習作文,因爲學堂裡已不教啥東西了,成天念“紅寶書”,只有極少數的知識分子家庭尚暗地裡教子女自修。俺就將每封信先打草稿,修改之後一式兩份謄寫[未想到使用複寫紙,反正有大把閒置的光陰];一份寄出,另一份釘成冊子,自立為“書信集”,摹仿著古今名家的那一套,怪可笑的。因爲天真地夢想著將來萬一成了名,或可編纂點啥,那就是寶貴的初期素材啦。可嘆彈指一揮間俺已知了天命,仍舊大事無成,縱曾略有丁點小名,卻不足掛齒,枉費了當初的稚心。書篋裡的這些舊信只剩下刻錄了其時活思想與家庭生活片段的價值,僅僅在與孩子“痛說革命家史”時作個原始物證當依據參考罷了。

回顧縱覽出洋以後我所收的八行書,多由母親潑墨而成,父筆的並不恁多,故一俟接到他的手書,就顯得格外隆重而興奮。俺既諳悉“學術權威”爹爹的一貫作風:先外後内,啥事都優先考慮工作、病人與外事;像修家書這類私事,自是恃有我媽代勞可依靠,就得“偷懶”且過;又深解他業餘忙於囘復全國各地同仁、學生及求診者的來鴻,還擔任“中華牌”等醫學核心期刊的編委,審稿之繁回函之眾,佔去了大量的時間,所以並不怪他。因而從未抱怨其“重人輕己”,亦認同這“外交”先於“内務”的處置次序,那個年代培養出來的人思維方式皆是如此。偶爾較久未見其字了,禁不住詢問一下,媽媽轉告了後他便撥冗寫來,照例先道歉一番,俺這才有緣再次得享父之書面教誨的便宜。

在長期的閲覽家信中,我也不覺地對比著二老的書寫風格。母親的細膩委婉,巨細無遺反映著家務瑣事一籮筐;父親的粗獷豁達,時參雜著對世事的一些哲理與認知;二者相得益彰,互補包羅著鄉里家庭的百象,讀來如同身在府中椿萱膝下沐愛受教,一點不覺度外海角天涯。即使是晚近的電郵方式興起,方便快捷,母親老當益壯學操盤電腦,主持與我的網上音翰,老父則在旁安享其成,又少了些動筆之機;但家姊常常敦促他們莫忘了手寫尺紙給我,說“十指連心、心腦合一”,藉此可以減緩大腦萎縮,益壽延年。所以不時地仍有雁帛飛至、我未曾斷了消受這萬金家書,那味道確實不同於在熒屏上讀字。對海外遊子來説,此乃最美味的精神鄉饌佳肴。

我又找出了自己迄今保留得最早的父字,係當年他從鄉下寄給正念高中的我一首七古,誌賀俺堅持一天不落地寫日記整整六周年:

學兒自幼憨厚異,全家老少皆愛喜。好哥好弟好兒子,知禮懂事明大義。熱愛勞動愛學習,十年朝夕始如一。老師同學齊稱讚,成績面前無沾喜。自我嚴格與毅力,六年日記無斷續。風華顯現僅起始,萬里行程步邁一。勤奮學習再努力,齊盼來日當見殊。

原來在十年動亂百廢不興中,我除了寫家信練筆之外,也在父母的敦促下養成了記日記的習慣,將每天的日誌看作是一篇小文習作,頗下心思功夫來對待。在屆滿六個春秋之際,我突發奇想,弄了個小小的個人慶典,不過就是請師長們給題個詞,輯錄到了一起,作爲對己的激勵鞭策,於是便留下了這一珍稀的財寶。也正是得益於這點文化水兒,我在畢業三載後趕上高考恢復,能夠首批中舉,此後旋入人生佳境,漸有了迥異的今天。雖説我繼承了父之衣缽,從醫為主業,副業的塗鴉愛好卻不減,空閒寫的短篇小説獲了全國衛生文學三等獎,赴京在全國政協禮堂參加頒獎典禮;還有不少文章上了中央電視臺、人民日報、健康報及歐美的星島日報、世界日報、星星周刊等;迄今共有幾百萬字發表在四十幾種報刊雜誌上。這些得獲無不拜賜於爺娘從小的教誨與培養,永生難忘。

我俯首左右對照手裡的家書,雖然它相隔了卅多年時光,但那字跡遒勁如一,幾同穿越,内容也一貫地對孩兒過獎有加。這就是老爺子的特性:多鼓勵、說造就的好話。口出之章實為某種預表預言,尤父輩的還是一種高屋建瓴的恩澤祝福,沛霖子嗣。我後來行過的人生路,恰明證了此點。每惶恐恩感下,頗愧自己未能如父希冀的那般“有殊”出息,即使出得國門混得尚可,搏了點兒洋虛名等讓他臉上有光、衆誇“教子有方”時沒浪得慰藉。我其實應當做得再好些、令他更滿足纔是。惜有心無力、踟躕滯步,俺只好以“人過四十不學藝”為由,寄望於兒女的薪火續傳成就,這便是爲何老爸在信札中為孫輩的進步而歡欣鼓舞。僅僅就在他辭世仨月後,俺小囡便被加國醫學院錄取,實現了她爺爺的夙願:三代同堂懸壺、踵武賡續、醫學世家。最遺憾的是老人家未能親聆這一佳音,謹由我在祭祈時通過靈禱彙報與他。

今生我已無法再投書在天一方的先考,惟等待未來天庭上的重聚長嘮,這一盼望是基於共同的信仰、不疑經上所應許的而來。我就將這千層懷念憑弔、萬般感恩追憶之情,化作了此文,奉稿給家父生前愛讀的《星星生活》報,權作寄往樂園他老人家的一紙簡函,略表在世人子的點滴孝心,願父靈能頷首閱納,也就甚感欣慰滿足了。

原載於《星星生活》663期,2014-6-13

- 上一篇:清明讀《父親不在的春節》

- 下一篇:永远的母亲

到过这里的访客更多>>

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222