撫卷憶父一世醫文

清明節前,家姊寄來了剛印出的《中華放射學雜誌》增刊上她的大作,此乃其應邀為這份國家級學刊創辦滿60周年紀念專輯所撰。該卷“不同凡期”,登載是雜誌的沿革介紹、老編委新作者的回憶與心聲,我姐的文章位列憶舊版面的第二篇,簡敍了家父在長達一甲子的歲月裡對這心愛刊物的老感情,是爲曾經的資深編審者與雜誌與時共進的一翼側面反映。由於姐也是國内本行的後起之秀,現為碩士導師,著述頗豐,寫的此文對於同道讀者群毫無陌生,恰將一家兩代放射人的敬業奉獻躍然紙上,顯示了學究專著背後的生動一角,讀來倍覺親切。已屆退休的她在附信中調侃道,這篇小文恐怕也是她在此學刊上的“封山之作”了。

亦爲杏林中人但非同界的我,身在異國咀嚼這專業外篇,不啻是適逢清明悼念緬懷先父的另類祭文,於家於業都感同身受,分外的酸楚。它勾起了無數少時點點滴滴的記憶,老父的熟悉身影和質樸言行歷歷在目浮上心頭。畢竟身為俺家長子的我,受爹的影響巨大,立德立身於世懸壺執業、正直不阿;更得天獨厚其醫文遺傳,雖慾承父業終未果、不得不轉幹了内科,但在新領域照樣觸類旁通、借力揚長有所建樹,立功立言於血液病界,一如姐文中提及的那樣。

回顧往事,感覺老父的這種獻身事業的執著癡情,其實不光體現在他所鍾愛的專業和科研上,同時也反映在別的諸多方面,無不深深感染著我們。就說在退休之後,由於有了足夠的時間顧及其它,他廣泛的興趣愈發得以實現,讀萬卷書破萬里路,返老還童,像晚年生活中嗜好之一,就是讀報剪報、收集雋永小品。這些年間我每歸國探親,輒見他呆在書房裡閲覽各種報章,然後裁下自己喜歡的豆腐乾,分門貼在一本本的舊挂曆上、別類置於書架,時不時地回頭翻閲,仍不失新鮮感,充分享受以前無暇得享的樂趣。

俺姐於是特地多訂一些文摘類報刊,還時常順便買些小報帶回,供老人盡情消遣剪貼。她覺得這能使高堂多費些腦神、活動手指靈巧,利於健腦活筋,機體功能衰退的慢些,畢竟手腦相通,所謂“十指連心”[心腦合一]是也。當然她為母親所設計的又不雷同,乃是買了鋼琴,讓她閒來多彈奏,或織毛衣,另種鍛煉腦力與手指,異曲同工。

記得每次回去,老爸常常展示我他在專業書刊蒐集以外的剪報新成果。令我意外的是,他特將我捎囘的海外書報上的文萃,鉸下來專門粘於另冊,叫作“異域精品”。我瀏覽翻閲著,其中很多是加國《星星生活》報上的一些作品,當然包括我的拙文,許是別樣的“敝帚自珍”吧。這種喜愛業内業外“心靈食糧”的精神,每每打動著我們。每一個人的成長,都是要在不斷的汲取中成熟,不向範文佳作借鏡學習,就難能極大豐富自我。

自古“文是基礎醫是樓”,故家父一生的醫學著作等身,醫術博深精湛。慚愧我自打西出陽關,在歐美洋人堆裡“近朱者赤”,研究論著已淪爲謀生的飯碗而有些麻木不仁、不再像在國内時恁地看重了。反倒業餘返璞歸真,愈來愈多地舞弄方塊字,揮毫母語的瀟灑,借著華媒抒發著故文篇章,早早偷閒得享讀寫小品文之樂,在更廣闊的天空中尋找回來了失去的大地。但願父親的在天之靈,此刻也能領受到在地兒女的不盡感恩之心,以爲清明節最深切的懷念。

附文

先父曹來賓教授溘逝於他行醫一甲子之際,乘鶴業已一載,未能等到今天其一生所鍾愛獻身的《中放》60華誕到来。作爲從事放射學工作亦逾40載的其女,我長年親睹了高堂對這份核心期刊及其代表的專業的用心呵護、勤奮耕耘和精神寄托,值此雜誌花甲慶生之時,僅以點墨綴述追憶他在世時對它的真摯情愫,或可揣代抒发老人家的未表之心意,補遺彌憾,慰其在天之靈。

《中放》雜誌是家尊投身影像醫學的翌年創刊的。那時他属於躋身該壇的年青人,不久便赴京滬,師從老一輩放射學家汪绍訓、榮獨山等,得以真傳。放射診斷在建國之初尚屬新興學科,中文專業書籍很少,《中放》遂成了汲取这領域最新知識的主要途徑。家嚴訂閲、细心收藏著每一期,認真學習。在我長成也入了這行後才發現,他每将全年的12期装訂成厚册保存:以錐子費力地鑽眼兒,再用粗綫穿貫,就像给我們縫衣補裳做女红一般;又貼附上牛皮纸封面,注明該年卷號,歸檔便於翻找查閲;或束之高閣,或藏於铺底箱内,皆係他“顏如玉”的“黄金屋”。

由於長年累月雜誌越積越多,寒舍陋室又不寬綽,我在帮著整理收拾房間時,曾思忖處理掉那些忒老泛黄的。老父聞之大驚,嚴辭不允,語重心長道:“孩子你不懂呦,這都是智慧、歷史和文物哇”。從此我不敢起意“動土”了,瞧得出它們在他心目中的份量,這種神交久矣的老感情是我這年輕後生所難能體味理喻的。且不關乎“敝帚自珍”的事兒,在那没有電腦檢索文獻的年代,这便是最權威可靠的參考資料與索引了。

再後來,俺家喬遷了幾次,浩繁的搬徙中這些沉甸甸的書刊自是必攜帶之物,绝不能精簡下来的。雖然父親的居住條件步步改善,寬敞的書房依舊堆得满當當的,其中佔地最多的就是雜誌这一塊。深曉其個性的我輒未再触及清理“古董”的話題,早已明瞭這些是老爸精神世界之一部分,學術百花園的一隅,蘊藏凝结著他畢生心血澆灌成的智慧结晶。也正是這些個雜誌書卷,忠實地記載、無聲地伴随著他度過了曲折漫長、豐富多彩的杏林人生。

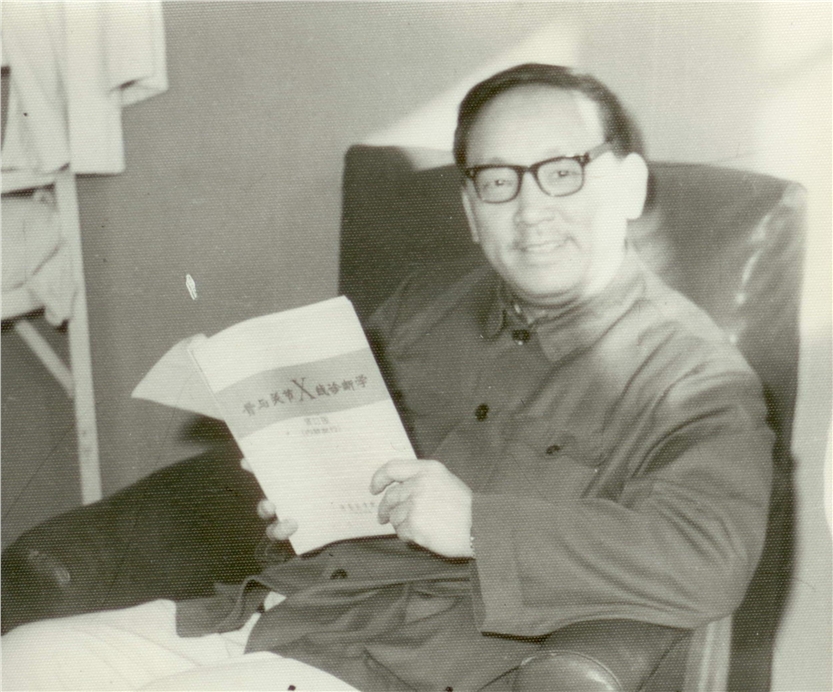

父親从1957年發表了第一篇論文以來,幾十年中撰述無數、著作等身,僅付梓於《中放》的就有七八十篇之多。其中《氟骨症的X线診斷》獲得了1978年全國科學大會獎;《中醫中藥治療骨肉瘤的随訪觀察》也赢得國内外業界瞩目嘉許。據中國醫科院情研所在《醫學情报雜誌》1983年第4期刊登的《中放雜誌文獻计量分析》,先父的論文數量與被援引頻度,名列全國第四位。

多年來不僅自己筆耕不輟投稿、在雜誌上迸發著他的獨到見解,家翁還連續擔任了第二、三、四、五屆《中放》的編委,在審理稿件方面傾注了大量的時間與精力。他治學十分嚴謹,連標點符號都一絲不苟地加以糾正,默默樂在甘为他人“作嫁衣”中。期刊中不少的論著字裡行間閃爍著他的加工潤色,與專職的編輯同為每期的編纂與質量把關,做出了許多的義務貢獻。難怪他與之感情深厚呢,只緣其中浸透著他的辛勤汗水。

爸爸對事業與刊物的熱愛,也潜移默化影響著子女們。我本人做放射在業内衆所周知,顯然直接受其言傳身教影響至深,後來也成了碩導、略有小成;就連隔行幹臨床的我大弟,少時亦是從這雜誌上看到爹的名字印作鉛字而心生歆羡,决志将來也從醫立言;十幾年後果梦想成真,在中華内科、血液、醫學檢驗等核心期刊上屢發論文,與父親同被評爲“省專業技術拔尖人才”,《拔尖的爺俩儿》通訊報道躍上了《健康報》,在國内醫苑一時傳為佳話。

儘管晚年家父輟筆不再疾書,主要精力放在带研究生培養青年才俊上,但是對於每一期的《中放》依舊是愛不釋手地研讀,既像是在定期會晤有著一世交情老友的新面,又按時更迭著自己的知識體系,不落後於迅猛發展的學科形勢。當然仍一如既往地妥善保存著這些卷宗史册。這種“活到老學到老”的真情與精神,和“嗜卷如命”的初衷與勁頭,讓我們愈来愈對他油然生敬,激勵著吾等承其衣缽,在未来的事業開拓中繼續進步。

原載於《星星生活》601期,

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222