李承仙:缘定敦煌

第一眼所见的李承仙老人完全是个病人——北京协和医院肿瘤化疗区19床,79岁的晚期胰腺癌患白地细蓝格子的病号服,蓬乱的白发,脸色黯淡,一手按着腹部,一手撑着床栏杆,由病友搀扶刚刚呕吐过,声音黯哑,气息微弱。

李承仙病房窗台上有个小小的彩色泥像,是儿子常嘉煌从日本带来的达摩。在日本出售的达摩像本来是没有画黑眼仁的,李承仙画上了一只黑眼仁,许个愿,一只眼睛的达摩就这么盯着许愿的人,直到愿望实现,再画上另一只黑眼仁,李承仙许的愿是:再给两年时间,只她要争取实现过去55年里被一再耽搁的心愿。

春天的敦煌,早年的岁月

渐渐止住泪水的李承仙一边喝稀饭,一边望向窗外。这是一碗薏米稀饭,可以数得清的米粒、胡萝卜和青菜丁。这是一个晴朗安静的4月下午的窗外,她的一个病友靠在阳台栏杆上唱起了歌,不远处的两处楼房中间有一丛绿色,一个带蓝口罩的护工推着小车从楼下花园的小径上走过……

过去50多个春天的这个时候,这个时候的敦煌,这个时候的李承仙……

一夜间,梨花开了,杨树发芽了,苜蓿绿了。挖野菜,捋榆钱儿,蒸野菜饽饽,炒榆钱拌面。清晨的熹微、夜晚的灯火,沿着鹅卵石的河滩散步……说起往事,李承仙老人开始翻腾敦煌图册,开始用纸折成模型,比划她的小院子和莫高窟的相对位置,比划古河床的走向,桃树和榆树的分布,花坛里花草的种类和花季的热闹……

“我不是每天都倒着走1500步吗,黎明时从院子出来,向右,一直走,一边走一边看被灯火照得通明的,与九层楼等高布满洞窟的岩壁,有一天,走着走着,‘扑通’,你猜怎么了?掉进花坛里了……”在眼前的春色和几张黑白照片透露出的往昔之间,79岁的李承仙开始恢复她一向闻名的精神头,时而凝神停顿,时而蹙眉回味。

指着照片上一个悠荡着两条一尺多长大辫子拉开弓字步拽绳索的女子,李承仙说,这是她,是1953年发现447号洞窟后拉拆土台的她和常书鸿及同事们;这是1950年西北军政委员会接管时与当年全所12名成员的留影;这是1954年维修前莫高窟的岌岌可危的栈道;这是1973年莫高窟130号窟以南的流沙;这是他已故的丈夫,著名画家,被誉为“敦煌保护神”的常书鸿,这是1935年的他留学巴黎,这是1978年他们夫妇为全国科技大会创作的高3.3米宽5.3米的油画《珠穆朗玛峰》……刚才还泪水涟涟的李承仙平静安详起来,在她的敦煌,在她一生的缘分面前。

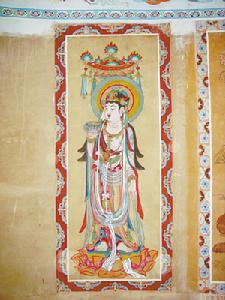

这个缘分开始于1943年春天的一个画展一从敦煌回来的张大千在重庆开了画展。“我惊讶坏了,呆住了,还有这样的画这样的塑像这样的地方!”还在艺专学习西画的李承仙看过张大千敦煌壁画展里的北魏壁画临摹品,“粗砺道劲、风驰电掣”,决心暗定:“一定要去那个地方,不管怎样都要去!”

契机在1946年到来。在1942年成立敦煌艺术研究所的常书鸿来重庆招兵买马。5月的一天,一身黑条纹旗袍,两条麻花辫,22岁的李承仙拿着几张油画作品敲开了常书鸿的房门。常书鸿看了画,说,敦煌远离人烟,生活艰苦,古代只有军队和被流放的犯人才去,你真的要去?李承仙说,我真的决意要去。常说,那请你把名字留下。李承仙在常递过的本子上留了名字。

不久,李承仙接到录用通知,但因父亲病重耽搁下来,直到第二年9月成行,并在中途兰州与比自己大20岁只见过两面的常书鸿结为伉俪。

“常书鸿才华横溢,命运多舛,因痴迷敦煌,被妻子离弃。我对他同情、尊敬,愿与他共命运。我们都是敦煌痴人,这是缘分。我从此成了他的爱人、学生、同事、护士、保姆。”

平静的敦煌,动荡的年代

新婚10日后,从兰州启程西行。经永登、张掖、酒泉,穿祁连山,出嘉峪关,过瓜州到三危山下。逐渐消失的绿色,逐渐蔓延的沙漠。一路驼铃,一路寂静。年轻姑娘李承仙放弃了用刷子刷手的“资产阶级习惯”,被闯进门的驴子吓得惊慌失措,被穷苦不穿衣服卖烧土豆的孩子团团围困……当她终于站在垒垒如蜂房的洞窟,绚烂如珠玉的壁画彩塑前时,还是“不由屏住呼吸,感到惊心动魄”。

从4月到11月临摹壁画,其余冰冻期为洞窟编号、做文献研究。李承仙到了敦煌,匆匆摆过婚宴,就忙开了。上午在一个洞窟临摹,随着太阳光的转移,下午换个洞窟。集体生活,大锅饭菜。从小生活在饮食精致的南方的李承仙,开始“爱上”面食,开始习惯咸水煮面片拌醋拌辣子,开始珍惜“馒豆腐”和“有异味的肉”。

“后悔?没有。从来没有。一点没有。”作为敦煌研究所所长夫人的李承仙,劲头十足,处处要“逞强”、时时要“带头”。似乎没有任何事情能让她忧虑畏缩。即使是——因怀孕期间长期洞中工作不见阳光,第一个女儿生下来就患软骨病夭折——李承仙也“挺一挺”就过去了。

“在洞里工作时,我们总是唱歌,你这个洞子里唱,那个洞子里的人听见了,接着和下去……”敦煌给了李承仙最初的青春欢乐也启示了她生活的意义。敦煌强大持久的魅力抓住了李承仙,激发了李承仙。黑羊毛撮成线,给画面打格子,用镜子反射洞口日光到白布上,再以白布映照画面……作为妻子,作为两个孩子的继母,三个孩子的妈,李承仙在常规工作之外,还完成了宽13.5米高5米的巨幅壁画《五台山》图临摹。

李承仙评价自己是个“不安分的人”——从童年时代的“调皮捣蛋”到成年之后的主动选择,从艺术训练班毕业到18岁就做中学教员,到放弃受人羡慕的教师职位,只身到重庆考入国立艺术专科学校,李承仙说自己从来是天不怕地不怕,很难定下心来。但是敦煌太丰富太伟大了,“没有一天不发现新东西;没有一个发现是不让人惊叹的。要学习的事情太多了,多得你总觉得时间不够用。”

敦煌让李承仙感到归宿、安分了。但是在时代的动荡里,僻远的敦煌和它的赤子们也开始了颠簸。先是1949年战战兢兢地迎候“接管”:不能临摹了——临摹佛像是迷信,要画毛主席像了;不能进洞了,要大生产要学南泥湾了;不能宣扬宗教虚无主义了,不要厚古薄今了……50年代小风小浪,有惊无险地过去了,常书鸿夫妇表现得积极配合,李承仙甚至人了党并在1956年被评为全国首批先进工作者。

浩劫在1966年来临。这年也是莫高窟建窟1600年。因为常书鸿的办公室里挂着邓拓赠的字幅,所以常是“邓拓分子”;因为常提出“给毛主席画像,我们不是要把毛主席当成神,而是要当成领导我们的一代英雄”,所以常“污蔑毛主席是神”;因为莫高窟临近边境,所以这两人“准备叛逃蒙古”……夫妻俩被免职,跪油渣路,鞭打、抄家……

李承仙没有哭过,也没有绝望过,她学会有尊严地接受凌辱,有策略地坚持信念:批斗归来,李承仙先是拣回牛粪烧热炕头,然后拿韭菜叶子给常书鸿和自己擦洗伤口消肿。造反派不准睡热炕,往烟囱里浇水往屋里呛烟,等李承仙去开窗,造反派又从窗口把整桶冰水泼进来……造反派要抡鞭子要揪头发,那就穿上棉大衣、把头发剪短;造反派要夫妻分居,那就请小猫传书递信……

这样的荒唐岁月在1971年偶然有了转机。当时周恩来陪法国总理蓬皮杜参观云岗石窟,周恩来忽然问起身边国家文物局的王冶秋,“常书鸿怎么样了?”这以后不久,腰椎已骨折每天跪着喂猪的常书鸿被允许接见外宾,并被允许画主席像了。李承仙的境遇也有所变化,1972年,李承仙又重新开始了洞窟勘察工作。可1979年,正在国外考察访问的夫妇二人再次被整,当科技报内参刊登了他们反驳甘肃文化局文物处捏造的莫须有“十大罪状”后,回北京后却被告之“暂时不能回敦煌”。直到1981年,邓小平参观莫高窟要常书鸿陪同后,两人虽然安全,但被调离敦煌,回北京国家文物局。之后,李承仙没有放弃敦煌工作,仍每年前往考察临摹。1996年,继承丈夫遗愿,在距莫高窟59公里处开始开凿现代石窟,继续中断了600年的石窟艺术创作,她每年有一半以上时间在敦煌调研画画。2002年10月底,李承仙最近一次从敦煌回到北京,此前她在敦煌呆了一年。原计划12月7日返回敦煌。“我老兄”记日记画插图

此刻的李承仙,79岁的老夫人,夕阳辉映在雪白的病床上,一口一个“老兄弟”,恢复了伴随她一生的幽默活力、乐天知命——并且真的,笑了起来。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222