木心的上海是什么样子?

◎文:杨彪

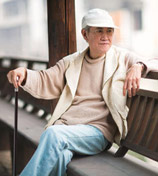

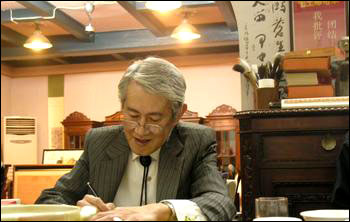

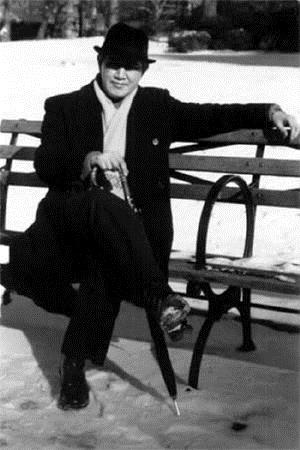

木心先生的仙逝骤然间引发中国文化界的唏嘘,最后一位有五四遗风的中国老派文人终于离开了。而事实上,木心先生在三十年前就离开中国去了纽约,他与我们的时代始终保持着一些距离,2005年回故乡乌镇定居,就在上海很近的地方,但他曾经在《上海赋》中书写的那个上海,恐怕早就在他心中渐行渐远。如今他一走,人们仿佛意识到,木心的上海该是彻底没有了。

木心的上海是什么样子?难道比今天的上海更好吗?这个问题每个上海人会有自己的答案。但有一点能肯定的是,那个上海能出现像木心先生这样的绅士文人,而今天的上海没有。

木心的上海,是体面,又有市井之美的。要有穿戴的体面,更要表里如一,要有做人的体面。陈丹青先生曾在一次演讲中说“如今有教养的阶层已经消失了”,我不知道他有没有把这句话对其恩师木心先生讲过。怎样才算是有教养的阶层呢?我猜想,该是举止得体、文雅、低调、善待他人哪怕他人是个讨饭的、做到诚信。就光以上这几点,如今能看到几个人这样呢?上海不缺有钱的阶层,今天到处能看到穿戴奢侈品牌、在人前高谈自己捐了多少、用了多少的人,他们算是体面人吗?

木心的《上海赋》最初发表的时候不叫这个名字,叫《从前的上海人》,想来上海的人和事,在他心中更留恋的还是从前的样子。他在《繁华巅峰期》里曾归纳从前上海人的“派头”:“第一要衣着华贵大方,谈吐该庄时必庄,宜谐时立谐,更要紧的是庄谐杂作,使人吃不准你的路数。”能够庄谐杂作是一种低调,也是很好的智慧,不像现在的人,恨不得大家都晓得自己多有背景多有身家。有钱人尚如此,没钱的人也千方百计在围脖上秀买了什么贵一点的东西,吃了哪家稍微高级一点的饭店,喝了哪瓶年份久一点的红酒……因为他们以为那就是体面的“名堂”。

从前的上海人,是会理直气壮把市井常俗当宝的,也从来不想去和别人的家当做攀比。于是《上海赋》里有滋有味地描述了上海人喜欢“荡马路”、喜欢吃小食的“吃出名堂来”。“上海是人的海,条条马路万头攒动,人人都在张嘴咂舌,吃掉的鱼肉喝掉的茶酒可堆成山流作河。”所谓众生,就是这副模样,这也是上海生活里喜气的一面。人的海是用逛来逛去的脚和口舌来恣意汪洋的,从生煎馒头、馄饨、酒酿圆子到松鼠黄鱼、草头圈子再到罗宋汤、起司小牛肉,“每天海关的大钟一敲,晨光一照,商店的千门万户一开,上海又上了海,精神一小时一小时抖擞起来。……‘食’的现世轮回又转动了。”

至于最最上海的场景,木心着意的是那些妇人蹲着淘米净菜的公用之地,是上海弄堂那发酵的人间——“条数巨万,纵的横的斜的曲的,如入迷魂阵”。假如木心先生在今天跑到上海来,要找条他心目中有趣的弄堂,恐怕得越过好几条大马路大商区,那些高架高楼的迷宫,是否是他客居过的纽约的山寨版呢?

另一件让木心念念不忘的上海特产,是“亭子间才情”。他说,也许住过亭子间,才不愧是科班出身的上海人,而一辈子脱不出亭子间的,也就枉为上海人。亭子间是“大丈夫能屈能伸”的上海精神的形象的体现。只是如今,绝大部分上海人、新上海人都已经脱离了亭子间,人人心中只求“三房两厅”、“复式别墅”,他们所面对的引诱是当年的木心所不能想象的。

说的残酷一点,木心先生代表了一种旧式的文人,旧式的精神,这是很多人看重他舍不得他的原因。而对于现在的上海,他已经“过时”了,他的那个上海也已经被过掉。人们怀念、祭奠木心,实则是在祭奠那个已经没有了的上海。任何一个大时代都不肯承认自己放弃的东西是珍贵的,正如木心先生在《上海赋》里最后那一句话:近恶的浮华终于过去,近善的粹华也过去了。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222