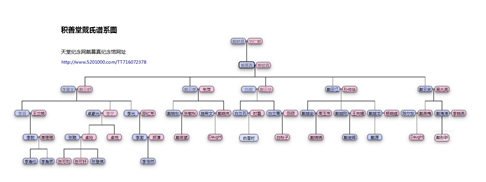

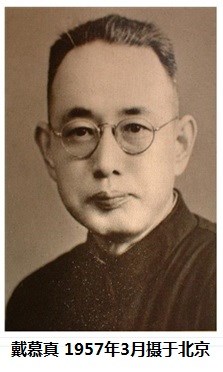

第一零九師戴慕真在抗日靈寶戰役(三)

第三部份――國軍戰史上奇特的靈寶戰役集體冤案

一、靈寶戰役十名軍官遭懲罰

第八戰區靈寶戰役《檢討會議錄》(資料2,第一七、一八頁)記載,1944年6月25日(即:靈寶戰役結尾後十天),第八戰區在華山指揮所召開靈寶戰役檢討會議,并當場宣布了呈奉 委座核准之對十名團以上軍官之懲罰名單――

部別 級職 姓名 事由 懲罰

九七師 少將師長 傅維藩 作戰不力擅自後退 奉 委座令按照連坐法處死刑

一六七師

四九九團 上校團長 賀一持 喪失陣地擅自後退 同上

一O九師 縱敵竄入夫婦峪致陷

三二五團 上校團長 劉 明 戰局於不利 同上

一O九師 少將師長 戴慕真 指揮無方畏縮避戰 奉 委座令撤職查辦

一六七師 北瀹渡危急時赴援

五O一團 上校團長 胡學炳 不力失去連絡 撤職查辦

第八師

二三團 上校團長 何國祥 處置不當統馭無方 同上

第八師

二四團 上校團長 黃孝萱 屢戰不力自行後退 同上

九七師 指揮無方不知掌握

二九O團 上校團長 曾慶春 部隊以謀全局 同上

九七師 上校參謀長 王 敏 經驗缺欠在作戰期間職

責不明計劃常欠周密 撤職

一六七師 少將師長 王隆璣 相繼失陷大小岑南岳

渡北岳渡時家山楊封

各要點影響全局 降級上校

二、靈寶戰役集體懲罰案的起因及特點分析:

1、懲罰案的起因――史迪威發難,蔣介石震怒。

縱觀靈寶戰役,敵我雙方互有傷亡,戰役後,地境又恢複到戰役前的狀態,可以

說國軍方面沒有太大的損失。但是,當時盟軍參謀長史迪威為了攫取中國戰區的最高指揮權,在豫中會戰前前後後,刻意多方刁難國軍統帥部。例如,(1)無視日軍將集中強大兵力,在中原一帶作“玉碎”之戰的可靠情報,把極其有限的機動兵力調往緬甸戰線;(2)緊縮對陳納德等美、中參戰空軍的派遣和油料供應,致使無法利用飛機阻止日軍架橋、渡河,以及有效地打擊日軍裝甲部隊,增加了國軍步兵作戰的困難和傷亡;(3)多次派偵察機,低空偵視靈寶戰場國軍作戰的困難情況。終於在是6月11日下午,被其拍攝到有軍隊列隊撤退的照片,遂成為他向中國戰區蔣介石總司令發難,奪權的口實。此事也就成為靈寶戰役集體懲罰案的導火線(資料8)。

檢討會議主席胡宗南講話(資料2,第一四頁):“ 我是絕對信任部下的,當李總司令轉報九七師傷亡慘重,不能支持時,我即相信,但當日(註:6月11日)下午空軍於靈寶上空發現行列很整齊穿短褲的隊伍七百餘人,由寶撤退, 委座據報,甚為震怒。打電話責令上報責任主官,決意嚴懲。”。戰地主官李延年為了開脫自己的責任,具表上報的名單竟達十名將校軍官之多,其卑劣手段堪稱國軍史之少有。

蔣介石總司令為了國家、軍隊的利害關係而動用法令,一怒之下,以嚴厲懲罰部屬與史迪威抗爭。現在看來,這十名軍官是在一個特殊的條件下,以一種特殊的方式,替上司解危,替下屬擔綱,以生命和榮譽的沉重代價,爲民族,爲國家,爲軍隊,做出了他們所能做的最大貢獻!現在為之平反,是歷史的責任!民族的責任!

2、特點分析之一――懲罰涉及面寬,懲罰的程度重,長期被歷史定格。

靈寶戰役期間,陸續擔任正面作戰任務的共有四個師,即:第八師,第九十七師,第一零九師,第一六七師。結果,其中三個師的師長都分別在此案中遭到懲罰;第八師師長雖倖免,但是其所轄的三個團,有二個團長也在此次懲罰之列。

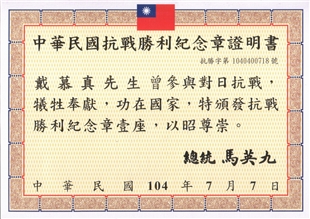

這十名軍官,都是經過黃埔軍校的培養,從北伐到抗戰,在國軍供職近二十年。其中被處以刑罰的八個人,三人已於檢討會之前被槍決;戴慕真被判徒刑,三年多後獲釋;另五人之懲罰不詳(見附註一)。

後來,由於國軍和國民黨政權的敗退,以及民族歷史上的一段段波折,這十個人所遭受的懲罰始終沒有得到平反的機會,至今仍被冤枉地記入史料。真是太不公平了!

3、特點分析之二――錯罰了有功的無辜之人。

根據時間、地點及着裝判斷,被拍照的應屬第一軍沒有正面參戰的人員。上述四個正面參戰的建制師,當時都不具備被如此拍照的可能。起碼,他們都沒有身着短褲;經歷了連續幾日夜的激烈戰鬥,也難以想象他們會整齊地、從容地沿公路列隊後撤。

在靈寶戰役期間,上述這四個師,由於武器裝備落後,特別是上司指揮不當,往往是以弱打強,以少打多。在後援無望,聯絡不通的情況之下,分別出現過局部的、少量的慌亂和後移的情況。但是,從總體上看,他們都是認真地按命令執行各自的作戰任務,并有效地遏止住了日軍的進攻和囂張氣焰。

重溫《孫子兵法》謀攻、兵勢、九變等篇章,懲罰作戰一時失利者,必遭後患。

4、特點分析之三――應該被追查責任的預三師。

《豫中會戰》第二四五至二四七頁以及插圖第七十八,确鑿無誤地記載着六月十日的戰況:“附砲三門的千餘名日軍,向預三師負責防務的香爐溝、夫婦峪、郭家溝進攻”。 “竄入之敵,繼續沿夫婦峪北進。至午,敵傷亡過半”。就是剩下的這五百來名日軍的攻勢(註:也許是臨近了設在小常村的戰地指揮部),居然使李延年下決心,經呈准,斷然地下達了從整個戰地全面後撤的第五號作戰命令。由此,才引出來美機拍照之事。關於李延年的第五號(撤退)命令,下面有專門列述。

六月九日、十日,蔣介石總司令接連兩次命令,任何人不得後退。作為戰地主官,李延年十日晚間竟然下達全軍撤退令。將在外,君命有所不受嘛。但是,當統帥部追究後撤、拍照的責任時,李延年卻以具表上報十名將校軍官懲罰名單相應對,不但遮掩了其下令後撤的責任,而且還得到一枚抗日一級勛章的獎賞。

以預三師一個師的兵力,沒有能阻止住先是千餘名,後爲幾百名日軍的進攻,并直接導致李延年下令全線撤退。結果,預三師師長卻得到了武功狀獎勵。

5、特點分析之四――對於靈寶戰役集體冤案,不乏主張正義的人士。例如:

戰區長官胡宗南,通過靈寶戰役作戰經過總結和檢討會講話,顯明地指出李延年在戰地指揮上的諸多差錯。爲了開脫傅維藩的死刑,胡宗南呈請蔣介石總司令,愿責任自負。事後在日記中感歎,“時用法較嚴”(資料5)。對於李延年施於第一零九師的不當命令,他也説了許多公道話。戴慕真出獄後,即恢複了少將軍銜,并繼續在胡宗南部任職,先是在軍校第七分校當高級教官,不久調長官部任高級參議。

統帥部林蔚文等將軍,特別是何應欽總參謀長,出於對作戰“一時失利”的判知,在當時統帥震怒的情勢下,儘可能地減輕了對戴慕真等數名軍官的不當懲罰(資料6)。

第八師吳 俊師長直問胡宗南,李延年電話命令傅維藩第九十七師十五分鐘後撤退,怎能反口不認帳?!作為戰地主官,李延年應當對部隊撤退之事負責(資料29)。

史政編譯局在《豫中會戰》書中,詳實地記載了靈寶戰役這段不一般的戰史。魏汝霖將軍更在其回憶文章裏,記述了統帥部、何應欽總長以作戰“一時失利”之故,營救眾位軍官的具體經過,并註明了當時在世者的詳細下落,已證其言不虛(資料6)。

趙掄元將軍引用常真治等將軍的回憶,爲傅維藩將軍之死喊冤叫屈(資料7)。羅 列將軍著文,強調靈寶戰役的歷史功績,申引對平反該冤案的寄托(資料33)。

當年參戰者及其後人們,無不對靈寶戰役集體冤案義憤填膺,期望早日平反。但是因為事關峰層,只能寄望予:解鈴還得系鈴人。

時政評論家鄭浪平評述(資料8),抗日戰爭的光榮歷史不該失憶。以當時國軍薄弱的兵力,無論是哪位都會戰敗。中原會戰的不利,主要是史迪威有意拆台。

史學家蔣相炎教授指出:“战败的主因是敌情不明,决策指挥失误。反攻陕县的决定,是基于对日军两个旅团的估算上,只知有洋兵团、神部队,不知有天兵团、地兵团、杉兵团、熊兵团,仗一打响就受到了意想不到的抵抗,伤亡惨重。撤至灵虢既设防线之后,应该说国民党军虽进攻无力,防守能力还是有的,相持三天,日军已撑不下去了,正在部署撤兵,国民党军却先敌人半天下令撤军。这些失误岂能由中层指挥人员负责?显然,这是高层决策者的责任,是李延年、胡宗南、蒋鼎文、蒋介石们的责任。他们把全部责任推往下边,实际是转移视线,掩盖自己的责任”(資料9)。

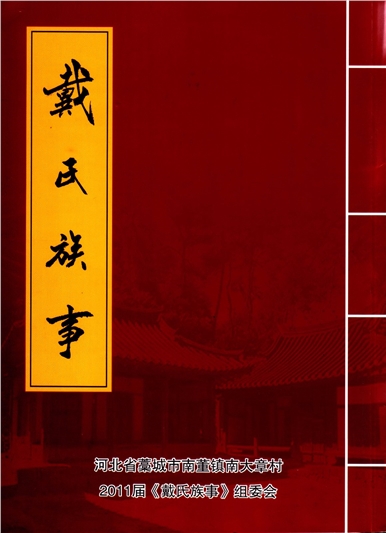

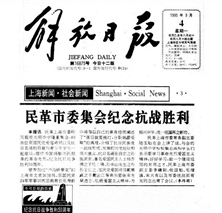

靈寶市史志辦公室負責人張 倉在給戴雲江的信中説,戴慕真在灵宝战役中乃是“一時失利“,而不是“作战不力”。“戴慕真个人的这场值得同情、发人深思的遭遇,可以从一个侧面显现出当年国军中存在的用人唯亲,排斥异己的不良现象。这样一点点地丧失了军心,丧失了民心,最终败失大陆,也就成了国军的必然历史结果”。“1 9 9 5年9月4日,《解放日报》报导:“抗日名将张自忠之孙张庆安、著名爱国民主人士杨杏佛之子楊小佛、孙中山先生之外孙王弘之、国民党爱国将领戴慕真之子戴云江等表示,要继承先辈遗志,弘扬爱国主义精神,为振兴中华,统一祖国再立新功。”此文也是对那次灵宝战役冤案未平作为盖棺定论”(資料10,14)。

特別要指出,一年多來,本聲請人在取證和申辦平反的過程中,所接觸到的海峽兩岸的行政機關、團體和個人,毫無例外地給我以理解、關切和真誠幫助;迄今所取得之進展,如果僅以我個人微薄之力,也是根本無法企及的。血濃於水。大家都是爲了民族歷史負責。這就是我把靈寶戰役冤案的平反申訴堅持進行到底的最大動力。

6、特點分析之五――當局長期有意無意地不提靈寶戰役集體冤案。

第八戰區靈寶戰役《作戰經過概要》沒有提及包括三名師長在內的集體懲罰案。《檢討會議錄》中李延年講話,有兩處被塗黑,現已無法辨識。

役後,第九十七師的番號撤銷,各團分別划歸其他師。

何應欽總參謀長在33年9月(靈寶戰役後的三個月)參議會答詢時,只説是處分負責人員之措施,沒有提及李延年應負的責任;對於史迪威拍照發難,蔣介石震怒,他親自改批成命之事,則避而不言。這能責怪何總長嗎!(資料30)

國防部史政編譯局編抗日戰史《豫中會戰》(資料3)一書,不但沒有提及該懲罰案,甚至把參戰的第九十七師主官傅維藩的名字每一處都篡改爲胡長青。

國防部把“赦免戴慕真”等54名軍官的檔案設定爲永久絶密,不公開(資料41)。

三、關於李延年的第五號(全線撤退)命令之事實

六月十日二十四時,李延年發佈第五號作戰令,命令全線撤退。日军則是6月11日(日落時分)按预定計劃撤退。相隔半天,對陣雙方各自命令部隊徹退的事,古今中外戰史上,實在罕見。事實詳情如下。

第一、 根据《豫中會戰》第六二、六三頁記載:

(六月九日十七時)十七時,奉胡長官轉 蔣委員長電話:「虢略鎮、靈寶陣地,應行死守,不准撤退」。即轉飭各部隊切實遵照。

(六月十日夜)入夜,復奉胡副長官轉 蔣委員長電諭:「無論何人,不得向西撤退,應確保我靈寶、虢略各要點,在陣地內與敵決戰,以保持國家榮譽」,當即轉飭各部隊遵照。

(六月十日二十四時)惟避免無謂損失,李延年總司令,呈准轉移陣地於東、西長安亙盤豆之線,二十四時,以作命第五號調整部署,其命令要旨如左:

一、當面之敵,連日向我朱陽鎮、虢略鎮亙靈寶主陣地猛攻;另敵敵約四、五百,已竄抵香爐溝、鐵佛寺各隘口附近。

二、本集團決即轉移陣地於有利地帶,以一部於陽平鎮公路南北之線佔領陣地,阻敵前進,掩護主力,於今(十)日開始沿張華公路兩側,向盧靈關亙盤豆鎮之線轉進,重新部署。

三、第十六軍李正先軍長,指揮所部,速向突入之敵逆襲,予敵打擊後,即於今(十)日二十四時,開始開始分向堡內、閿底鎮附近地區轉進,至新城子、關峪口(閿底鎮南)附近,集結待命,第一零九師,應在朱陽鎮附近高地佔領陣地,拒止敵人,無命令不得撤退。

四、第一軍張卓軍長,指揮所部,速向突入之敵逆襲,予敵打擊後,即於今(十)日二十四時,開始分向堡內、閿底鎮附近地區轉進,第九軍砲兵營,沿張華公路西進,至謝家灣附近,歸第四十軍馬法五兼軍長指揮,各軍之轉進路線如後:

第一六七師,由焦村經巴魯、官莊向馬峰峪轉進,邇後即集結馬峰峪待命,第一軍所屬砲兵,沿張華公路經陽平鎮向岱子營轉進,爾後集結堡裏待命,第五十七軍沿隴海路經閿鄉向閿底鎮轉進,即在該處待命,第一零六師,經張華公路向安家底附近轉進。

五、第四十軍馬法五兼軍長,指揮第三十九師、第一零六師、砲兵第五十二團、戰防砲兩連,即於喊山、(不含)南故縣亙盤豆之線佔領陣地,阻敵西進,並以一部擔任黃河南岸之守備,第三十九師靈寶、稠桑河防之防務,須俟第五十七軍通過後方得撤退。

六、各部轉進時,第一線掩護部隊,由張卓軍長統一指揮:節節抵抗,并將轉進路之交通通訊徹底破壞。

各部奉令後,於六月十一日一時開始行動。

第二、根据《河南会战》(資料4)第十章 第1军的灵宝会战 第1军指导撤回

6月11日——下令撤回

1军作命甲第855号

结1军命令 6月11日12时

郭家庄

一、北方突破敌军数道防线,南方越过重迭山峰,南北呼应,终将敌军第8战区东进兵团击溃。

二、本军拟按原定计划,自12日日落后开始撤回,迅速恢复原来的态势。

三、柏木部队立即占领兰家凹—蔡原—南小和一线附近,接应熊、杉、天各兵团。撒退时机另行命令。

四、熊兵团应自11日日落后开始撤回,速令主力集结于桥头沟—陕县地区(包括陕县),准备以后撤回。应以兵团防空部队在于家店、大营附近担负杉、天两兵团的防空任务,于13日日落以后撤退。另派炮兵约2个中队支援柏木部队。金森部队在上西村、席村寨地区由我直辖。

五、杉兵团应于12日日落后开始后撤,迅速返回原集结地(崖底—三里桥—尚村—磁钟地区)。野战重炮兵第6联队应在上西村—席村寨地区由我直辖。

六、天兵团应干12日日落后开始后撤,命令洋兵团和神部队(全兵力)在大营和原店附近,地兵团在五花岭周围地区,分别集结。同时命洋兵团的部分兵力占领黄村、五原附近,命步兵约两个大队基干的部队占领险山庙—梅家山三角山一带重要阵线,以利于本军主力以后的行动。独立步兵第11大队和独立山炮兵第1大队在司家沟—蔡家庄地区由我直辖。

七、杉、天两兵团的作战地界如下:(线上属天兵团)

上官村—熊岭—布张—马泉(南)—西村—水泉城子

八、我于13日晨由现驻地出发,前往只里桥。

第三、山東省東營市史志辦公室的東營市情网,迄今貼着題爲“民國將軍李延年”的文章(資料34)(網址――http://www.dysq.gov.cn/2007-9/17_36018.html),稱贊李延年在靈寶戰役的功勞。以下是對該文章的節錄:

(李延年)“1943年升任该集团军总司令。1944年5月,日军集结10万精兵,配以10万伪军,由洛阳西犯,妄图攻取潼关后,再经西安、宝鸡直趋四川。蒋介石眼看日军要挖他的心脏,便从胡宗南装备最好的王牌部队三十四、三十七、三十八、四十集团军中各抽调两个军,又从川军三十六集团军李家钰部抽调4个师,从西北军四十军马法五部抽调两个师,共30余万人,令其开赴豫西前线,并命李延年为抗日前敌总指挥,指挥上述大军坚守潼关。李接此委令后,当即用电话向蒋请示道:“胡宗南的部队,有些骄兵悍将,倘有不服从命令的,军长以上者,请示委座办理,师长以下者,我就地惩处。这样我就敢立军令状,如果潼关失守,我自刎人头!”蒋答复说:“师长级的将领,有不听指挥打了败仗者,你可便宜行事。””

“不几日,战役开始。在第一道防线的胡部官兵,多年养尊处优,缺乏实战经验,经不住日军来势凶猛的攻击,很快溃败下来。特别是几个师、团长不战而退,弃阵而逃,致使全线动摇。在如此危机情况下,李延年一面派其特务团堵截溃退官兵,一面下令将部队撤至第二道防线。随之,召开检讨大会,把擅退的师长傅维藩和弃阵而逃的两个团长枪决,把作战不力的师长戴慕真判处无期徒刑。这一果断措施,震惊了全部官兵,全军肃然。随即定出反攻计划,严明军纪。旬日后,李亲自指挥,向日军发起反攻,仅4天时间,即收复失去的阵地。从此,日军龟缩在洛阳附近,再未敢西犯。战后,蒋赐李抗日一等勋章。”

這兩段文章的內容與史實明顯不符。本人曾專門投書東營史誌辦公室,其回信表示對此事“十分重視。从你的来信中,我们得知你正就此事向台湾当局诉求平反,如果灵宝战役处理情况有新的定论,也请你及时函告我们,我们将视情加以更正。”

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222