思念母親

我的媽媽生于一九零二年农历正月二十五日,卒于一九七零年十二月十八日(阳历),享年六十八岁。在此期间,中国发生了许多历史上少有的灾难,包括残酷争战以及一系列天灾人祸。妈妈一生中饱受这些灾难,最后在文化大革命中无辜地戴着“反革命”和“反革命家属”两顶“帽子”,备受折磨,凄然离世。妈妈一生的苦难遭遇,不仅是我家的悲剧,也可以说是时代的悲剧。

今年是妈妈诞辰一百周年。按照老家的习俗,我于正月初三清晨,到掩埋双亲的地方,以极为简单的方式作了祭奠。那里已被夷为农田,没有任何墓葬标记。不过,妈妈永远驻留在我的心里,永远不会磨灭的。我认为,纪念她老人家最好的方法,就是尽我所知,把她的经历作成一篇祭文记载下来,永远保存,永远怀念。

一、 家世和特性

妈妈出生在河北省藁城县南董镇河西营村,与南大章村我父亲家相距大约一公里。滹沱河自山西太行山一路注泻而来,在这里刚刚进入华北平原,从西北向东南紧贴着这两个村子的南侧绕弯东流。一旦上游下暴雨,这里就要遭水灾,庄稼被毁,房屋被淹。艰苦的自然环境使得这里的人们特别能吃苦耐劳。

我的外祖父身材魁梧,是种庄稼的好把式,一九〇四年石家庄开始修筑京汉、石太铁路,靠赶大车跑运输,家道逐渐殷实了些。他在六十来岁时,患病拉肚子,舍不得花钱吃药一直拖延到死。我从没有见过外祖父,一九四二年夏,日本鬼子在华北实行大扫荡,大舅舅逃难到我家,一起生活了七、八年,给我的印象很深。从妈妈和舅舅的言行举止,可以明显地感觉到我外祖父的形影。舅舅精通农田耕作,还会做各种各样、粗粗细细的家务活计,似乎万事不求人。他上过私塾,能写比较工整的楷书,偶尔还翻翻《五方元音》,品味一下古诗韵律。他会家乡不少的戏曲,给我讲戏文故事时,往往绘声绘色地连说带唱。他一辈子信奉“老实人常在”的哲理,在村里是出了名的老实人。特别是我爸爸、妈妈在“文化大革命”中被遣送回老家,遭到残酷的迫害,两位舅舅在自己也戴着“历史反革命”帽子的恶劣环境下,带领他们的子女,无视受到的牵连,给予真诚、体贴的照料,仍至主持操办我父母的两起丧事。在当时“红”色恐怖下,其作为实在是难能可贵,侠风义骨。

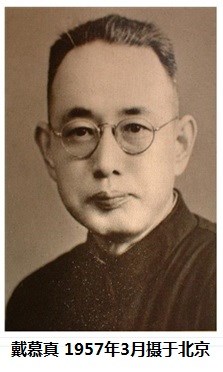

妈妈年轻时只有个乳名,叫“女儿”,可见是深得长辈疼爱的。后来搬到城市同爸爸一起生活,才起了大名,叫“蒋懿真”,含有崇尚美德的意思。就妈妈的美德而言,的确是当之无愧的。她勤劳、朴实、正直,一心一意相夫育子,可以说具有那个时代中国家庭妇女的各种传统美德。她常说,咱们不欺负人,也绝不受别人的欺负。谁要是对咱们好,咱们也对他好;如果对咱们不好,那休想让咱们对他好。

妈妈天资聪慧,在村里容貌也是数得着的。她没有上过学,可是幼年就能徒手绘画刺绣的底图,就像买来的一样。一九五二年春节我头一次回故乡,表哥指引我看妈妈用铅笔在砖墙角落画的花卉,那居然是她三十多年前还没有出嫁时的“作品”。记得我结婚后,偕妻子回太原省亲,她把年轻时绣的一幅衣袖花饰赠给我。这幅花饰我一直珍藏着,因为它跟着妈妈历经了几十年的战乱颠沛,蕴含着妈妈一生的酸甜苦辣,和对幸福生活的向往。

当年,家乡的妇女们从小就学会纺棉花。听舅舅讲,妈妈纺棉线又快又好。纺出来的棉线或卖出比别人高一些的价钱,或换布做自家衣服。五个子女的衣服,新三年,旧三年,缝缝补补又三年,全凭妈妈手中的针和线。来到了城市后,她又学会织毛衣。其实并没有专门学,只是经人指点指点就会了,而且能织各种时兴的花样。我们兄弟小的时候,都是妈妈织毛衣给我们穿。我刚上小学时,哥哥背诵一首唐诗,我跟着学会并永远记住了:“慈母手中线,游子身上衣,临行密密缝,意恐迟迟归。谁言寸草心,报得三春晖”。后来,爸爸没有工作和收入了,妈妈有时替别人织毛衣,一件五块钱(大约相当于一只鸡的价钱),补贴家用。妈妈给我织的最后一件毛衣,是一九五八年初冬给我寄到鞍山的,似乎用的是新毛线。我不知道她从哪里省下来的钱,只是感到穿着很暖和,很合身。这一年全国大煉钢铁,说是为了保卫毛主席,又说全国很快就实现共产主义。那时我才21岁,是烧结总场机关煉钢队的副队长,一连三个月吃住在厂里。劳动热了,把这件毛衣脱了放在炉旁,后来竞发现丢了。我觉得很对不起妈妈,感到惋惜和而又困惑,不是很快要进入共产主义社会了吗,怎么还会有人偷毛衣呢?!

面对年复一年多灾多难的生活环境,妈妈最大的精神寄托和动力就是把五个孩子哺养成人,而且不管多困难,也要都供到大学毕业。“过日子就是过人”,是妈妈的铭言。她最大的心愿是孩子们长大成人后,过年时同媳妇一起给她行个礼,喊一声爸爸妈妈就行了。她自己常年省吃俭用,却总为没能给孩子们吃得更好一些而内疚。有时她只得解嘲似地说,等到世道平稳一些,回老家养一头猪,过年时宰了,让孩子们都回来解解馋。

抗日战争年代期间,爸爸随部队驻扎在前方,妈妈独自带着孩子们,江南江北,多次搬家。她能很快学会当地一些生活经验,而且对比较新颖的知识也领会得挺快。例如在武汉,吃的水是从江边挑来的,很混浊。妈妈学会用布包一块明矾浸下去,使水澄清些。妈妈还曾对我提到过,在重庆时,我的二姐云华(当时大约三、四岁)有一次手触摸到电线的漏铜处,哇地惨叫一声倒在地上。她闻声赶忙过去,用一根木棒把电线拨开,救了云华一条小命。

妈妈从四十来岁开始接触并信奉基督教,她的祈祷总是企求我爸爸平平安安,孩子们长大成人。我常随着妈妈去教堂作礼拜,至今还能哼那时跟大人们学会的一些赞美诗歌的曲调。妈妈拿《圣经》当课本学识字,由我舅舅一个字、一个字地教。有时个别字不认识了,就问问孩子们。稍后,动荡的生活环境使她无法再继续学下去了,只是达到能够写一点简单家信的程度。我到鞍山工作后,她陆续写过好几封信。每次我捧着她寄来的信,都会有“家书值万金”的感觉;也会回忆起妈妈学认字时的情景。妈妈给我的最后一封信是在一九六八年,说她和爸爸回到老家。人老了,希望由孩子们每人每年管三个月,每月邮十元生活费,寄给舅舅转交。我只寄过一年,后来接到舅舅来信,不让再寄了。当时,我正背着“历史反革命子女”的包袱下放劳动,接受“再教育”,没有办法想象如何照料爸爸、妈妈了。生不能养老,死未能送终,是我终生憾事!

二、饱受婆婆压制和战乱之苦

妈妈一生,起初是在封建习俗下受婆婆的压制和虐待,接着就是多年的内外战乱。

我国过去特别是在北方的农村,有一个很不好的传统习俗,不论媳妇多么孝敬、贤慧,婆婆总要压制、打骂媳妇。千年的媳妇熬成婆。我的奶奶在当媳妇时,也曾饱受她婆婆(是我爷爷的后妈,绰号叫黑老婆,厉害得全村有名)的虐待。后来她当了婆婆,自然要拿我妈妈出气。妈妈与爸爸结婚时,爸爸在保定师范学校上学。爸爸自幼勤奋好学,在乡里颇有点名气,但是不久,在反对军阀的学潮中被校方开除。这场突如其来的变故,彻底改变了爸爸和我们家后来多年的生活道路。为了生计,爸爸参加了国民革命军。由于下级军官不准携带家眷,这十多年里,爸爸在北伐和国共第一次战争的前线出生入死,妈妈一直带着孩子住在老家里,不仅终日为爸爸的安危提心吊胆,还要忍受婆婆的虐待。

妈妈幼年在满清时代缠过脚,后来虽然放开,却已经变了形,走路和作农活都相当吃力。十八岁嫁过来后,不仅要承担全家的做饭和其它家务,要参加田里的各种劳动。此期间,爸爸常年在外,家里的经济命脉完全由公婆把持,她有时只能到吃些发了馊的杂粮饼。妈妈生孩子时,没有人照料,寒冷的冬天里要靠自己用冷水洗婴儿的尿布,以致手指落下多年疼痛痉挛的残疾。苦命的妈妈,就是用这双手,一生坚持做活,直到临终。妈妈是个刚强的人,最使妈妈难以忍受而又不得不忍受的是,奶奶无缘无故的辱骂和殴打。妈妈曾说过,有一次她正在厨房里做饭,奶奶不讲任何缘故,就用烧火棍抽打她。她生下我的姐姐和哥哥后,为了减轻经济负担和便于劳动,两个孩子常年住在老娘家,有时还从娘家带些吃用的东西。即使这样,也没有使她少受一点熬煎。

其实,奶奶一生的遭遇也是很悲惨的。先是我叔叔患肺结核,不到三十岁就病故;接下来我爷爷于一九四〇年春上树伐枝,跌落摔伤左颅,不治而亡。加之日本兵在华北实施残酷的大扫荡,家乡实在难待下去了,一九四三年正月初六,奶奶跟着我舅舅逃难来到陕西韩城,同我们在一起生活。这时,她已经无法再对妈妈实施什么虐待了,但婆媳关系依然紧张。五十年代,农村土地所有制接连发生重大变化。一位担任村里会计多年的亲戚告诉我,办互助组时,土地和劳力的收成分配比例是七比三,合作社时则变成了三比七;一九五八年人民公社化实行土地归公,社员按照出工记分,分配钱粮。年迈的奶奶原来靠着乡亲帮种家里的几亩薄田,公社化后便失去了生活来源,无奈到太原来住在我云蒸哥家里。这时,爸爸又从教师的工作岗位退职赋闲。养儿一场,落得空空。不久,她老人家便因肾病严重难熬而自缢,终年七十八岁。奶奶是个刚强的人。她患病后自知难活了,把一只携带多年的金戒指赠给我哥哥,感谢最後供养了她两三年。

我爸爸是孝子,对于持续多年的婆媳争纷,始终只能责怪妈妈,其实妈妈是毫无过错的。我当然始终坚定地站在妈妈这一边,但是对奶奶,对爸爸,也感到由衷地同情。

大约在一九三六年,爸爸升任团长后,有了携带家眷的资格,妈妈这才带着孩子们,离开老家,到了爸爸当时的驻地贵州省湄潭县。阖家团聚一年多,日本侵略的炮火又把我家和全中国的老百姓引向了战争的苦难深渊。

妈妈从北方的农村出来以后,随着父亲工作条件的变换,先后住在贵州、湖北、四川、陕西及山西的一些地方。在战火连绵、兵荒马乱的岁月里,爸爸大多数时间都是随军队驻防或作战,还曾被以莫须有的罪名监押三年多。多靠妈妈的哺育,我们两姐妹、三兄弟陆续长大。那时候,妈妈为操持家务,真是费尽了心血。我小时候,经常看到妈妈边做活计边自言自语。几个孩子都只顾上学,她身旁连个说话的人都没有。给自己说话,也算是解闷。有时听到窗外喜鹊叫声,妈妈会高兴地说,喜鹊叫,喜事到,你们的爸爸要回来了。

她曾欣慰地给我诉说过,在一、二十年的战乱年代里,她带着孩子们走走南闯北,搬过好多次家(算一算,超过十五次,路程近万公里),爸爸又往往不在身边,可是一点钱物差错也没有出过。对于她这样一位家庭妇女来说,真是太不容易了。

身为一名普通的家庭妇女,妈妈有着纯朴的民族正义感。日寇侵华期间,我家在后方经常挨日机侵扰。即使在深夜,一听到拉警报,她就拉扯大的孩子,怀抱小的孩子,跑出去躲轰炸。我清楚地记得在蒲城时,有一次夜间来了日机,哥哥睡得死死地,妈妈怎么他叫也不醒,三岁的我急得用小手抓他的脚心,他才醒过来,一起出去躲避。她还曾给我说过,在西安南院门一带,她曾亲眼看到过一位妇女肚子被炸伤,肠子淌了出来,疼得直哀求别人,快一点把她弄死算了。日寇实行大扫荡,逃难出来的乡亲告诉她,日本兵把村里某某活埋了,把某某用刺刀挑死了,更激起她对日寇的憎恨。

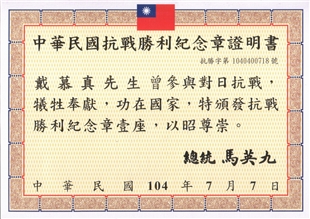

一九四四年爸爸当师长,在灵宝战役中,上司有意刁难,名义上是一个师的阵地,却只让爸爸带一个团防守。战事失利后,爸爸被监押,妈妈带着一家老小,尝尽了人间的冷漠和酸辛。眼见一些善于迎逢上司、贪污军饷的人升了官,高层争权夺利而让下级冤枉送命。“一将功成万骨枯”。爸爸、妈妈从切身的体验中感悟到,社会上的争纷险恶叵测,实在不是老实、本份的人能够应付得了的。他们俩都盼望不要打仗,盼望一家人能在和平的环境中过日子,哪怕是苦日子也好。但是,日寇的铁蹄践踏着几乎半个中国,那里有和平的环境呢?!面对社会上的尔虑我诈,又如何躲避得了呢?!作为一位家庭妇女,妈妈唯一的希望,就是把孩子们抚养大,供出学门,日后在社会上凭自己的本事工作,成家立业。

爸爸、妈妈一共养育了五个孩子。尽管经历的路径不同,五个子女后来都完成了大学的学业:大姐云舒、哥哥云蒸靠着爸爸的经济来源,分别于一九四六和一九五零年毕业于西北师范大学和清华大学。二姐云华一九五零年从高中参加了军队文工团,复员后考入中央音乐学院,主要靠她那微少的复员费助学金,维持到一九六〇年毕业。老五云武由姐姐、哥哥们陆陆续续的接济,一九六五年从中南矿业学院毕业。由于家里经济情况的变动,我求学的道路又不一样。我是从中等专业学校毕业后,边工作边上夜校,一九六五年毕业于鞍钢夜大学。五个孩子终于都大学毕了业,有了各自的工作和家庭,爸爸、妈妈感到的宽慰确实是难以表述的。妈妈欣喜地对邻居们说,“五个孩子如今都大学毕了业,我要包饺子给毛主席上供,表示感谢”。令人做梦也想不到的是,妈妈的这句感谢话竟在不久后的文化大革命中被扣上“恶毒咒诅毛”的罪名,惨遭迫害,直至含冤逝去。

三、在战乱动荡中把子女抚育成人

孩子们小的时候,一年难得见到爸爸几次,妈妈便成为我们的启蒙老师。她讲述的民间故事,唱咏的歌曲,永远铭记在我们的心中。妈妈唱歌不用专门学,只要是她喜欢的,听过几遍就能跟着唱。“母亲的光辉,好比和煦的阳春,永远地、永远地照着我的心。……。可是你怎样报答母亲的深恩”。那时,我外祖父已去世,六十多岁的外婆活在日寇铁蹄之下。妈妈多次唱起这只歌,抒发思念之情,也使我们领悟到人生真谛——世上最伟大的是母爱。

一九三七年腊月二十七(阴历)日,妈妈在汉口生下我这个八斤重的大胖小子。此前三个月,爸爸因在忻口战役中左臂负伤,蒙郝梦龄军长特准,回汉口养息,侥幸地脱过了战死疆场的厄劫。我出世不久,爸爸就离家赴长沙陆军大学担任教官。妈妈后来给我回亿说,由于战局所迫,她带着四个孩子,由一位士兵护送,乘船往重庆撤退。那时没有趸船,由小船摆渡到大船旁边,妈妈一个手抱着刚出生四十天的我,一个手吃力地拽着立陡的梯子大船上爬。上去后才发现,包裹我的襁褓下边已经敞开,如果不是妈妈死命地紧抱,我就掉到江里了。

到重庆后,我们在重庆住了不到半年,日寇轰炸得厉害,就又搬到邻近的小县城永川。当时正值酷暑,我家住在一个小饭店的楼上,整天热气熏烤,我的头上长了许多大痱子,为了给我扇凉,妈妈直到深夜也不能入睡。一天夜里,听到大门被敲打了很长时间,一家人下坏了,以为来了歹徒。天明开门看,地上有一张蛇皮,原来是大蛇蜕皮的缘故。

一九四〇年,妈妈带着孩子们,搬到陕西省蒲城,生下了云武弟。我在幼儿园参加县里健康比赛,获得第一名,得了一面标有“健美第一”的奖旗和一袋饼干。妈妈似乎比我更高兴。后来,我家搬到韩城,接着又因战局吃紧,再搬到西安,这时,我已在读小学二年级。

一九四四年的一天,恶讯传来,由于爸爸不善迎奉,被上司作以抗战不力的莫须有罪名监押,先说要枪毙,后改判徒刑。家里断了唯一的经济来源,妈妈求朋告友,节衣缩食,一直没有耽误孩子们的学业。那年秋季开学时,妈妈给了我学费去学校报到,可是学校说还必须缴一笔制服费、茶水费才行。我回家后,躲在大门后面哭,妈妈问清原因,又给了钱,才入校就读。

记得有一次我后脖颈长出了一个脓疖,怕衣领磨得痛,我一直歪着脖子,结果头正不过来了。妈妈发现后,赶紧送我到医院作矫直手术。如果不是妈妈救治及时,也许我这一辈子都是歪脖子了。事后,妈妈告诉我,手术期间她一直在门外听候。也许是麻药量不足,我在手术台上朦胧地叫喊:妈妈,痛啊!她揪心般难受。医生增加了麻药用量,才把手术作完。

小学四年,我换过四个学校。那年暑假,我向妈妈要钱参加高小课程补习,想跳级考初中,结果没有被录取,跳过两年高小的难度对我来说实在太大了。这时,我听了一个同学的怂恿,开学后没有到校,而是打算跟他自学,省些钱,早些考入初中。其实,我哪有那么大的本事,每天早出晚归,在校外到处游荡了一个多月。后来被家里发现了,才又重新送我入学。我对爸爸、妈妈说,我想读书,再不逃学了。

我还记得,这期间妈妈感到头痛不适的事後,让我给她梳头;有时洗的床单干了,妈妈和我用力地拽着两头拉伸弄平。看着孩子渐渐长高,妈妈把欣慰藏在心里。我从小饭量大,全家吃饭时,往往剩了一点,妈妈总是让我吃下去。吃得多,长个子嘛。这使我养成了不挑食、不浪费的习惯。

妈妈的鼓励和期望是小孩成长的最大动力。妈妈夸我眼力好,常让我为她纫线。後來我双眼视力一直很好。妈妈夸我数学好,有一次数学老师出了一道难题,认为全班同学谁也解不了。我竟然突发灵感,走到黑板前,硬是把那道难题解了出来。到後來,我各种各样的学习,成绩一直都不错,都是爸爸、妈妈鼓励和期望的结果。

在我读初中期间,爸爸赋闲在家,没有收入。由于某种原因,我一直没有申请到助学金,而他和妈妈怕耽误我的前途,无论如何也没有让我回老家种地,而是节衣缩食,供我上学。他们怕我在家里吃得差,就让我在学校搭伙或住读。有一个月要交住校伙食费时,家里实在没有钱了,爸爸领着我,到旧货摊上把一个公文皮包卖了五、六块钱才算解决。我穿衣服很节省,乐意穿旧衣服,但是穿鞋的困难很大。这时我已长成一米八左右的大个子,又喜欢打兰球,妈妈忍着手指不适做出来的鞋,用不了几天就被我穿得漏出了脚指和脚跟。只要天不冷,我就光脚打兰球,踢足球。当我能把买的一百斤煤挑到家里时,妈妈觉得云江长大了。按照老家的习惯,男孩子长到这么大就该订亲娶媳妇了。将来如何求学、谋职、成家的事,妈妈实在担心。一次,她对我说,云江,你读书要努…呀,她哽咽得“书”字说不出来了,彼此哑然无语。

那年夏天,妈妈看我没有背心和短衫,打球总是光着膀子,给我买了一件浅黄色短袖汗衫,大约两块多钱,这几乎是我十天的伙食费。我火急地给她讲,以后可不要给我买衣服了,我情愿穿家里的各种旧衣服。那时的我,心里想的只是如何减轻爸爸、妈妈的负担。一个严寒冬天,妈妈对我说,实在太馋了,她买了一块豆腐和云武两人吃。妈妈的这话我永远也忘不了。

终于,我初中毕业了。听说上中专吃饭和住校都是公费,便决意报考太原钢铁工业学校。我清晰记得,爸爸、妈妈当时很想让我上高中、大学而又力不从心的矛盾心态。在钢校期间,每个星期天我吃过午饭后回家,再赶回学校吃晚饭。一次,妈妈要到一些电石渣准备刷墙。那时爸爸因国民党军官的历史关在监狱里,刷墙当然要由我来。正巧我肚子痛好几天了,强忍疼痛,一气刷完,又匆匆赶回学校去吃晚饭。不但没有向妈妈诉说肚痛的事,还耽心妈妈会不会察觉我动作无力,怪我偷懒。

一九五五年夏,我即将从太原钢校毕业时,也许是因为成绩好,校方要保送我和另外两名同学上北京俄语学院。家里知道后,表示尽力支持。我却怕增加家里的经济负担,实在不想去。体检测视力时,我能看到的装着看不清;考试时还故意少作几道题。哪想,还是被录取了。经过几天的犹豫,我鼓起最大的勇气,平生头一次直接去找校长,请求他取消对我的保送。结果,他批评我不服从组织安排,是个人主义。十多年后,一次文革造反派帮我“冲击灵魂”时,大概是说走了嘴,我才知道这个“个人主义”的评语写入我的“人事档案”,成为我除了“反革命家庭”之外,又一个背了多年的不大不小的“包袱”。

我离家去北京读大学前,妈妈执意给我订做了一套棉衣,还挑出家里的了一些木棉给我填枕头,说是能使头脑睡得清楚些。临别前还叮咛我,冷天想办法铺得厚一些,不然腰会难受。最难忘的是妈妈给我专门买了一个补袜子用的木袜板。以往,袜子都是妈妈给我补。离家后要自己补袜子了。就这样,还差三个月才满十八岁的我,从此离开了爸爸、妈妈,开始了我的独立的生活。妈妈,我没有辜负您的期望,后来我不但学会自己补袜子,而且成家以后,各种家务活都陆续做了起来。

在太原钢校毕业之前,由于参加全国范围的肃清反革命的审查,一直耽误了三个多月。当我去北京俄语学院报到时已是十月份了。学院的教务长说,俄语学习进度很快,如果怕跟不上,可以找冶金部重新分配工作。听到这个以外的好消息,我毫不犹豫地到冶金部干部司联系,分配到鞍钢,当时中国的钢都。

我永远不能忘记,我走入社会后,同爸爸、妈妈几次见面的宝贵机会。

第一次是在一九五九年夏天,妈妈从天津我云舒姐姐那里,乘火车专门到鞍山来看我。四年没有见,妈妈太想念我了。那时我已经当上了技术员,在读夜大学,还谈定了女朋友孙仲华。孙和我同在一个工厂,而且也是技术员。晚上,她就住在孙的宿舍里。临走,孙托人买了卧铺票,和我一同把妈妈送上火车。

第二次是在一九六一年春节期间,我带着已成为我妻子的孙仲华回太原,真使爸爸、妈妈高兴不已----云江这几年独自建立了家庭,妻子很懂道理,对他们二位很孝敬。孙的家世也令他们同情----她家在土地改革时划为富农,全家被逐出家门讨饭十多天。她的妈妈是满族人,大户人家,知书达理,遭到这样的变故,不久就含冤病故,只活到四十几岁。留给孩子们的的话是:穷死不乱性,饿死不做贼;他的爸爸孙风桐是一位中学教员,一生与世无争,後來终身未再娶,独自把四个女儿带大。他有幸熬过文化大革命的浩劫,一九九一年去世,享年78岁,也算是难得的善终。这两位和我父母一样,都是值得尊敬的长者。回想起来,妻和我风风雨雨几十年,拉扯三个儿子,都读了大学,成家立业,她功不可没,是妈妈、爸爸的好儿媳。我们的三个孩子都有点与世无争的习性,也许是多少受他们外祖父的影响。

一九六四年,孙仲华要去北京参加一项科研工作,把我们的孩子越安送到太原,请爸爸、妈妈照看。次年五月,我做梦想念孩子,于是趁出差的机会,去太原把孩子接回鞍山,从而再一次见到了二位老人家。他俩这时刚过六十岁,但都显得老了。我告诉爸爸,妈妈,这一年我就要从夜大学毕业,而且晋升工程师的材料已经报给冶金部了,年内就可批下来。爸爸、妈妈为我们这一代都已成家立业而欣慰,期望能安度晚年。

临行前,妈妈送给越安一小块红瑪瑙,说是缝在帽子上可以避邪。可惜文化大革命开始后,我害怕遭到“讲究封、资、修”的批判,悄悄给扔掉了。

谁料想,这次见面竟成为永别。

四、一句感恩话,成了反革命----凄惨的晚年

一九六六年年,史无前例的文化大革命一开始,担任过国民党高级将领的爸爸首当其冲,以历史反革命的罪名遭到批斗。紧接着,妈妈被戴上了现行反革命的“帽子”,唯一的罪名是她在街道举办的学习会上说过:“五个孩子都大学毕业了,过年时候我要包饺子给毛主席上供,感谢他老人家”。红卫兵们说这话是恶毒攻击,是想让毛主席死。

包饺子上供,是老百姓常常说的一句充满敬意的祈祷话。我的故乡紧靠滹沱河边,一遇暴雨,河水决堤,淹毁农田和房屋:而如果久旱不雨,庄稼也难以长成。在过去靠天吃饭的时代,天旱时说“老天爷,快下雨,包碗饺子供给你”;雨天时说“老天爷,别下雨,包碗饺子供给你”。记得我小的时侯,妈妈在祈祝下雨或停雨时,就让我说过这样的话。我深知,妈妈在提到孩子们都大学毕业时说这番话,是要表达由衷的感激心情。但是,在那个失去了人性的时代,虔诚的表述竟然引来杀身之祸!!八月,红卫兵跟着毛主席“横扫一切牛鬼蛇神”把我的爸爸、妈妈遣送回原籍。此时我的云蒸哥哥也在工作单位被隔离、批斗。“造反派”押着他到太原火车站,看到爸爸从街道上跪爬一直跪爬着登上火车;妈妈朝着哥哥喊了几声:云蒸!云蒸!来不及再多说话,就被人推搡着上了火车。此时的妈妈,被剪成光头。天哪,红卫兵造反竟然造到了我妈妈的头上!!

爸爸、妈妈从太原回到藁城,已然整整饿了一天没有饭吃。第二天,一位出身是贫农的表嫂不怕遭受连累,送去口粮、菜蔬。这时,我妈妈闭着眼,背朝窗户坐在炕上,村里几个不名真相的儿童从窗外向我妈妈扔石子,呼喊着打倒反革命。表嫂止住了他们。看到亲戚送来吃的东西,妈妈感慨地说:还是家里的人好哇。

受此折磨,妈妈病了,腹部疼痛,爸爸陪她到县医院检查说是患了肠癌。大概怕我伤心、着急,始终没有写信告诉我。后来,陪他俩那次去医院的表哥感慨地给我说,妈妈要去县医院检查病情,托我舅舅向生产队(村)借一辆驴车,队长说反革命没有资格坐。只好由这位表哥和我爸爸一起,陪同妈妈步行去看病。早晨,爸爸、妈妈把挨批斗时戴的两顶纸糊的大尖帽仔细地放在桌子上,然后动身。这段路大约有二十多公里,途中不巧下了雨,他们走走、歇歇,尽管带着一把雨伞,也只能等雨小了在继续走。到了医院,大夫初步检查了一下后,询问我妈妈的阶级成分,爸爸替她回答说是受管制的家属。大夫不再给看了,也不给拿药,只是说,你的病看也是白费,没有法治了。三人走回家里,已经是黑天了。后来,爸爸、舅舅设法从镇上买些药给妈妈吃。妈妈就是这样,以惊人的毅力,同病魔作抗争。

次年,文化大革命发展到清理阶级队伍,爸爸当时是全藁城县地位最高的历史反革命,首当其冲地挨批斗,妈妈作为反属,少不了被拉去陪斗、殴打。丧失了人类一切良知的造反派把我家的所有房舍全部拆光,说是要搜索爸爸给境外联络的电台。尽管根本就没有什么电台,爸爸还是被判十年徒刑,关押在石家庄第二监狱。临别他对妈妈说,会活着回来的。

此时家里房屋被没收了,拆光了,妈妈则被安排在附近一家村民的一间简陋的破屋去住。一个孤零零的老太婆靠谁来养活呢?听其他人说,妈妈冒着酷暑,光着膀子在破屋里纺棉线。后来镇公社通知我舅舅,由娘家人养活她。我可敬佩的两位舅舅,在那种红色恐怖环境下,慨然承担起我妈妈包括口粮,菜蔬,以及生活上的一切照料。另外,由我的几位表哥每个月去监狱送衣物,替妈妈看望我爸爸,整整四年,直到爸爸去世。妈妈的这些悲惨遭遇和绝症,她和舅舅对我只字未提过,怕我受连累,受刺激。我那时正被下放在车间劳动,知道妈妈一个人活得一定十分艰难,曾写信给她,打算请她到鞍山来居住,客观环境可能稍宽松些。妈妈通过我舅舅回信说:“我现在这个样子,哪里也不能去了”。此后,我同她老人家就失去联系了。这期间,我的云华姐姐下放劳动在望亭,离老家近些;云武弟在北京病休。他俩曾分别回去看望过妈妈。当时村里民兵站岗巡逻,戒备森严,不许任何外人和妈妈接触。所以,只得先在河西营舅舅家家住下,等到晚上摸黑去看望,还要请一位亲戚在前面探路,确实没有人发现,才敢进屋,而且不敢逗留过久,连夜就离开妈妈。

我可怜、可敬的妈妈呀!你生计无着,身患绝症,爸爸在监狱里,子女都无法到你身边照料。就这样,你在小破屋里熬了两年。一九七〇年初冬,妈妈病得卧床不起,舅舅及其子女日夜守护、陪伴。妈妈凭着惊人的毅力,和同死神抗争了一个多月,直到弥留之际,还坚持了一天多,才最后停止了呼吸。临终前,她喊着我姐姐云华的名字。其实,哪个亲人她不想呢?她是怕活着的人受连累呀!此后两年,舅舅写信告诉我,爸爸不幸病死在石家庄监狱里。当时我实在无法请假奔丧,只能回信请舅舅劝我妈妈节哀,保重身体。舅舅接着回信,才告诉我,妈妈两年前就去世了。

又过了许多年我才得知,爸爸入狱后,我的几个表哥轮流每月一趟去探望。爸爸每次都急切地问讯妈妈的病情,表哥们总是说好听的话掩饰。妈妈去世的事瞒了将近二年,表哥们充满矛盾的表情最后还是被爸爸猜到了,才不得不向他实言。爸爸听到这个噩耗,没有多久就病故了。两位无辜者,就这样凄惨地了结了多灾多难、难相依为命的一生。

妈妈、爸爸最后的丧事,全都是由舅舅家料理的。在那场史无前例的文化大革命中,他二位都背着“富裕中农”的包袱,戴着“历史反革命”的帽子,在遭批斗、被关押释放后不久,在其他乡亲都避而远之的环境下,给了我妈妈、爸爸以生生、死死的最大限度的照料。我由衷地感谢和尊敬我的两位舅舅及其子女。

妈妈去世三十多年了,我对她的思念不但没有淡化,反而越来越深厚。父母亲历尽艰辛,在战乱动荡中把我抚养成人。我对父母却生未能养老,死未能送终。愧恨之余,我甚至企盼人死后灵魂依然存在,那么我死后一定回到父母那里,伺奉照料,以报养育深恩。

看现在,子孙们全全欢欢,平平安安,都能自食其力,成家立业。所有这些,全都要托您二老的福!安息吧,妈妈!爸爸!

次子戴云江写于二〇〇二年六月

二〇〇八年四月改稿

二〇〇九年八月再改

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222