顾海良

2010年12月,我在离任武汉大学校长一周前,到湖北省人民医院看望了马克昌先生。马先生没有过多地谈到自己的病情,先是简要地说到打算尽早完成《百罪通论》的愿望和审看博士生论文的情况,有感而发,他更多谈到的是法学院的教师队伍建设问题,他希望学校能花更大的力气、更大的精力,支持和激励法学院青年教师的成长成才。当时,与我同去看望马先生的法学院的老师们都深受教益,也深为感动。没有想到,这成了我与马先生的最后一次见面。半年后,在得知马先生仙逝后,我曾写下了“学术泰斗、学界楷模”的悼词,表达对马先生的崇高敬意和深切怀念。

我与马克昌先生相识多年,1996年到2001年,我在教育部学位办、社政司工作期间,曾多次向马先生请教过法学学位和研究生教育,以及法学学科建设的问题。特别是2001年到武汉大学工作以后,与马先生有了更多的直接的交往,结下了深厚的友谊。记得到武汉大学工作后的第二年夏季,我曾陪同马先生一起到海南参加了武汉大学2002届法学博士、硕士专业研究生毕业典礼暨学位授予仪式。“陪同”二字,不是现在说的,当时我与同行的学校学位办、法学院领导们都这么认为的。短短的几天中,马先生同我谈了很多对武汉大学学科、学术发展的见解,特别多地谈到对武汉大学法学学科建设的想法。之后近十年与马先生的频繁接触中,我对马先生有了更为深入的了解。马先生可谓道德文章的典范,他谦逊热情、诚正持身、勤奋治学的学者风度给我深刻的影响。作为法学界的一代宗师,我对他热爱学术、严谨的治学之道,对他追求真理、穷兀学理的执著精神,对他求真务实、淡泊名利的学者气节,对他严于律己、宽以待人的为人之道,对他关注社会、心系民生的崇高情怀,怀有深深的敬意。我记得2011年在最后投票评审湖北省首届“荆楚社科名家”,所有的评委在给马先生投下庄重的一票时,几乎作出了同我以上所说的同样的评价。

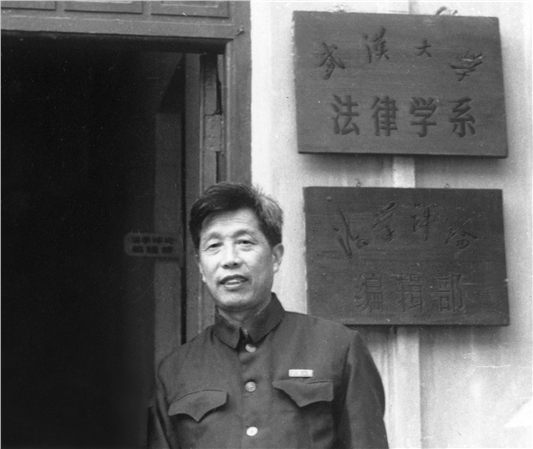

马克昌教授自1950年毕业留校任教,在武汉大学度过了六十多年的教学科研生涯,一直辛勤耕耘于中国法学学科和法制建设园地,执著于刑法学的教学、科研和学科建设,著述丰富,成就斐然,桃李满天下,为我国法学教育和研究的发展,为中国特色社会主义法治建设和进步作出了卓越的贡献。

作为新中国刑法学的开拓者和奠基人,马克昌先生在1957年发表的《如何解决刑法科学中的因果关系》一文,就引起当时学界的高度关注。改革开放以来,马克昌教授更以对新时期中国法学事业发展强烈的责任感和使命感,潜心研究,笔耕不辍,发表了一系列有影响的著述,对新时期中国刑法学体系和基本理论的创建作出了巨大的贡献。他主编的《犯罪通论》、《刑罚通论》等多部学术著作受到学界的高度评价,成为我国刑法学研究的典籍性文献,裨益后人。在他的努力和带领下,武汉大学刑法学科相继获得硕士学位和博士学位授予权,刑法学科建设和人才培养一直居全国前列。

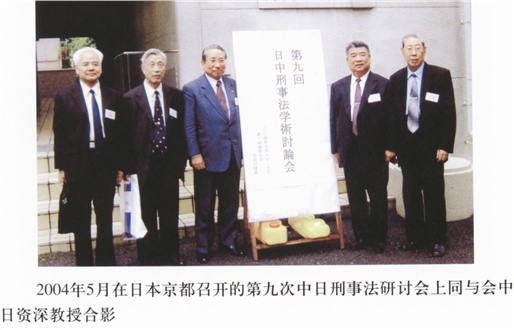

作为杰出的法学教育家,马克昌先生呕心沥血、无私奉献,对武汉大学法学教学、科研、人才培养等作出了巨大的贡献,为使武汉大学成为我国法学教育与研究的重地起到了重要作用。质量是教育的生命线,而提高质量,学者是根本。作为新中国刑法学科最早的硕士和博士研究生指导教师之一,他为中国特色社会主义法治建设培养了大批高素质的优秀人才。作为刑法学科的负责人,他奖掖后学、提携后人,为武汉大学培养了大批中青年学术骨干,保证了武汉大学刑法学科优势地位的确立,实现了可持续发展。他具有开阔的视野,重视学科学术的国际交流。凭借他在国际上的崇高学术威望和影响力,“武汉大学刑事法研究中心”与世界上多所一流大学的交流与合作取得了积极的成效。马先生把毕生精力投入我国法学教育事业,是因为他深知法学的发展与国家兴亡以及人民福祉之间的密切关系。这种崇高的责任感和使命感,使他勤奋研习,广泛涉猎,辛勤耕耘,诲人不倦,为我国刑事法学教育事业和刑法学科发展殚精竭虑、奉献一生。

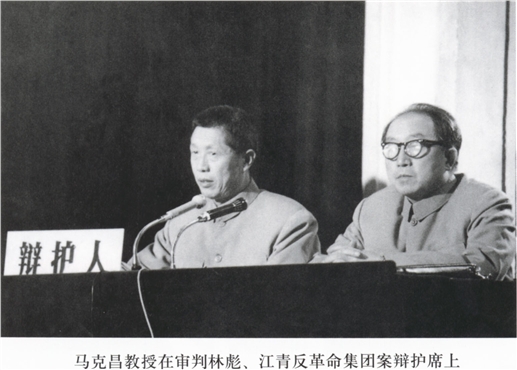

作为杰出的社会活动家,马克昌先生在1980年就受国家司法部的委派,在“林彪、江青反革命集团案”中担任吴法宪的辩护人。他不计个人恩怨,忠实地履行律师职责,提出实事求是、合法合理的辩护意见而誉满天下。马先生还长期兼任中国法学会名誉理事、中国法学会刑法学研究会名誉会长、中国法学会董必武法律思想研究会副会长、最高人民法院特邀咨询员等一系列社会职务,一如既往地关注着我国社会主义法治建设的进程,积极为我国刑事立法、刑事司法改革、社会主义法治建设的进步和完善献计献策。

马克昌先生毕生追求学术,勤奋治学,在学界素有“常青之树”的美称。1998—2001年,已年过七旬的他毅然独自承担并完成原国家教委博士点基金项目“比较刑法研究”重大课题的研究工作。作为研究成果的近80万字的《比较刑法原理——外国刑法学总论》著作,内容丰富、资料翔实、论证精辟、见解深邃、气势恢弘,摘取了2003年我国第六届“国家图书奖”。记得2008年武汉大学“珞珈讲坛”开设时,我曾邀请马先生作人文社会科学第一讲。马先生的讲题是宽严相济的刑事政策问题。他的精辟见解,引起了极大的反响。后来我才知道,这次演讲的内容,是马先生当时在研究撰写的《宽严相济刑事政策研究》著述的部分重要思想。一直到他逝世前,马先生一直在致力于《宽严相济刑事政策研究》的写作。教书者必先强己,育人者必先律己。马克昌教授在长期的教学和研究中形成了自己独特的风格,如讲求学品与人品的统一、讲求理论与实践的统一、讲求厚积而薄发、讲求面向世界大胆开放交流等。马先生的一生,不仅为武汉大学赢得了巨大学术荣誉,而且对我国现阶段倡导优良学风、澄净学术环境,繁荣和发展我国人文社会科学起到了垂范作用,堪为学界楷模。

一百多年来,武汉大学正因为有着像马克昌先生这样的代代学者的孜孜以求、薪火相传,才铸就了武汉大学“尊重学者,崇尚学术”的风气,形成止于至善、不懈追求的风范,培育了“自强、弘毅、求是、拓新”的校风。马克昌先生的学术品格和品质,将永远铭刻在武汉大学绵绵永续的历史卷册中!

(本文作者系教育部党组成员,武汉大学原党委书记、校长)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222