湘中一师表 笔绘万般情

湖南双峰县一中教师曾彩初书画鉴赏

谭谈 沙雁

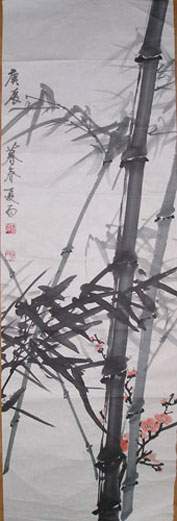

我们与曾彩初先生交往不多,知道他是一位当了多年重点中学校长的老教育工作者,经细细品赏曾老作品,读了《曾彩初艺文集》后,才知道他还是一位科班出身、造诣颇深的老书画家。1920年出生于湖南省双峰县青树坪一个书香门第,曾以教师身份从事党的地下工作,解放后,在湖南双峰中学任教三十余载,曾被当地评为“湘中一师表”。现为当代文化艺术社书画创作员、中国书画家协会会员、北京国画研究会研究员、湖南省书协会员和美协会员等。早年毕业于南京美专,师从国画大师高希舜,书画造诣较高,擅长国画墨竹,有“湘竹第一”之称。

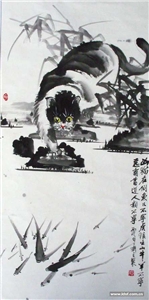

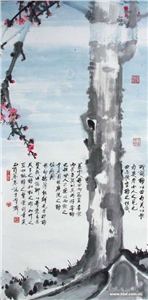

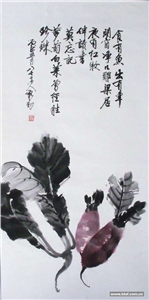

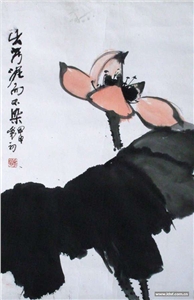

他尽职尽责地从教,一心一意地作画。离休后重操画笔,教育工作换了一个方式,创作诗文书画,坚持书法丹青修炼,一步一步走来,一笔一笔写来,没有花架子,只有实功夫,人品和画境均达到一定高度。他喜画松、梅、荷,皆因爱其气节、品格,寄情、寄性、寄理,使人们在欣赏曾先生佳作时,得到心灵的陶冶。

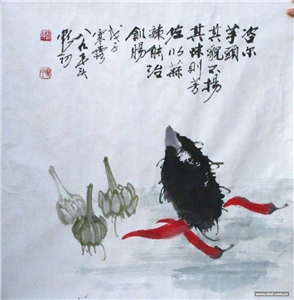

他画竹,以清、劲、冷、怒为是。清含高格,劲含豪放,冷含清醒,怒含激情,此四性为竹赋予新灵魂。他这样题竹:“怒以写竹,余怒云何?怒以权谋私者,怒弄虚作假者,怒尸位素食者。苍天在上,育我竹子,深其根,壮其骨,以枝为鞭,以叶为刀,秉天地正气,横扫一切歪风邪气,竹其勖哉!”譬如他新近力作《三公图》、《野草颂》,以三只普通大公鸡,抨击某些人好赶时髦,攀龙附凤的恶行;以野草比喻身边的普通劳动人民,颂扬他们的美和旺盛的生命力。用散文(实为杂文笔意)题画,表现八旬老人思想活跃,视野开阔,风格独到的人文精神。画艺如此,书道亦然。敛中华教育思想精粹聚笔底,足见他立足于教育工作精神面貌。今多见墨竹于市,看似挺拔整肃,一丝不苟,却媚俗有余而清雅匮乏,比之彩初先生,诚如天壤。

意象构成与审美效应相合。传统文学艺术作品皆重意象,将具象升华为抽象,予以人性人格的体现,即所谓象征意义。该意象是由文学语言、音乐语言、绘画语言等所构成的作品之神质、灵魂。它既是创作意识情感之所育,又是欣赏着进行审美再创造之思维结晶,极具有客观的实践性。彩初先生作品之所以摄人心魄,贵在以高尚、纯洁、坚韧诸优秀品格合成意象,深蕴丰富之人文内涵,发人联想,又于人以美的启迪与鼓舞。漫步彩初先生墨竹阆苑,那刚正不阿、坚定不移、高雅不鄙的美德所产生的喜悦——陶冶——感化的审美效应及其积极意义,自不待言。

性灵渗入与德才修养相融。常言“画如其人”,举凡成功之作,悉为画家心灵之照,性情之反馈。以竹画为例,文同之端庄、苏轼之雍容、赵佶之富丽、玄宰之疏朗、郑燮之俊逸、金农之苍古,莫不皆然。

曾老之竹,沐和风而茁壮,披霜雪而坚韧,劲节凌空,生机盎然,亦由主观心性所致。他的创作倾其全身心,启于强烈创作冲动,或缘物而起,或由景而生,或因时而发,或为情而萌。曾老画竹,每生创作激情,必欲竭力予以表现,将性灵融入画面,化作高尚、清纯的意象,使其创作对象具有独特魅力。其实,创作冲动易生而欲达斯境实难,必当有敏锐的眼力,既善于攫造成化之象,犹善察世态之象,物象与世象俱入我心,两相观照,互为贯通,方能借物象的载体昭我心灵——施竹木以人性,褒善贬恶,激浊扬清,从而获得永久的生命。(本文作者:谭谈系中国作协副主席,湖南省文联副主席;沙雁系深圳大学教授)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222