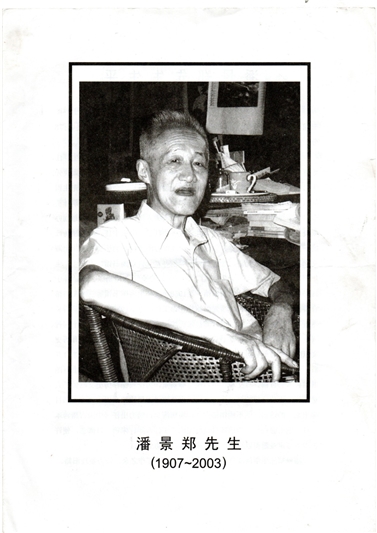

《书法导报》1995年10月11日第三版刊登唐吟方撰辑《越只山楼随笔 潘景郑 》

《书法导报》1995年10月11日第三版

越只山楼随笔

潘景郑

唐吟方

1993年春节时期,我到上海为自己编的栏目组稿。上博的王云天先生听说这事,介绍我到潘景郑先生那儿,说老人手里有一批待整理的黑老虎(拓片)稿子,可以去谈谈。接着就按着王先生给的地址去拜访老人。因为印象较深,回来后,写过一篇短记:

昔年,读《遐庵谈艺录》,中有《近代藏书家略记》一文,记自叶菊裳至辛亥以来藏书家。遐庵述及诸藏书家若傅增湘、张元济、周叔弢、黄节、汪景吾、潘景郑皆藏书界巨子,今大都凋零,健在者只有潘景郑一人,亦已望九之龄。

年初,余有杭浙之行,过沪埠,特去潘先生府上拜望。潘先生下楼亲为开门,88之龄,步履蹒跚,犹能扶栏步行楼梯。潘先生居室正方形,似旧时厅堂,甚宽大,贴墙四壁俱为通顶书架,架上线装书缥列。市内一床、一双人沙发、一榻椅、一写字台。居其中,起、视、行、思、进退日与书接,骤然间令人有坐拥书城之感。潘先生喜雪茄,方入坐,即燃一支,一柱袅袅,悠悠然,乃与余谈版本事。先生出身世家,吴人,其先人潘祖荫为一代大家,好蓄金石、书画、碑版之属,一时名流学者俱与往返。景老仰承家风,事版本已数十年,今老矣,退食家中,犹深心故业。余视向阳一写字台上,存稿堆积如山,其侧一翻开线装本,笔书累累。越视,为先生笔札,盖年老力弱未能手长篇,有所思遂排日记下,如是者日复一日,案头积稿亦懋然成帙矣。

这短短几百字小记里,有两个细节没有提到。一是老人把我引进屋里,刚落坐,就抄起桌上一包纸烟,向我敬烟,我说不会抽,他没让,把烟放还原地,自己不知从哪儿摸出一支雪茄放在唇边。他说,纸烟淡,喜欢吸这种。一会儿,老人问起杂志编辑、稿子的情况,他是《文物》的老作者,尤其是60年代庄敏先生主持《文物》那会儿与编辑部来往较多,我就所知一一告知。他告诉我,现在,《文物》还每期看,许多新材料就是从《文物》知道的。我提出,是不是为《文物》写点东西,搞版本的,您是国内前辈权威了。老人说:愿是愿意的,就是没有精力,手头有些写拓片的稿子,是草稿,要整理。借手他人,还很费劲,不知什么时候能成文。我说不忙,慢慢来,什么时候寄来都行。二是谈到我编的栏目中还有书画一块。老人想起什么,站起来,转身从一个书堆里找出两本8开大画册,双手托着递过来。我掂了掂,足足有七八斤中。一看是台湾出的《近代中国名画集》(大概是这个名字,已记不清了)。老人说,画出的印刷质量好,不失真,看得清楚。话题从画册转移到博物馆。我说,现在博物馆的藏画不公开,搞研究的看不到实物,国内的印刷品质量又不成,搞研究真难。老人也感慨:搞版本的何尝不是如此,自己幸而还有一点旧书,年轻人就不好办了。

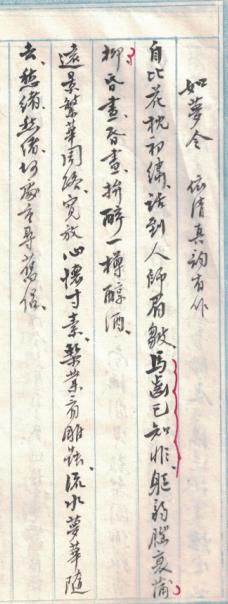

事隔二年,也就是95年春节期间,我在海宁一位藏家手里,看到一批尺牍,是从朱大可、郑逸梅两先生家里散出的。其中一封是老人的信札,写给郑逸梅先生的谢函,感谢郑逸梅送新著;还有50元钱,是郑给潘提供材料的答谢。信的最后老人谈到自己的生活,很有史料价值。这封毛笔写的信,一页,字写得很草率,到后来几行上下端歪了,向左拐。信前信后都有附加语。从信尾署名的地方盖章这一点来观察,这封信应该是很郑重的。印章盖的比较模糊,无法辨清印文。至于为何那样草率,猜度老人写字时手发抖,已无法完全控制毛笔运走。未核实过信的写作年代,但依信中的内容,那时老人还带研究生一事估计,最迟也不会超过92年。

由潘景郑先生这通尺牍,想起了三年前拜访老人的情景。

对老人,版本学家的名衔,是当世公认的。他藏书家的身份也早有定论,老人绍家学,是潘祖荫的后代,这一方面当然得天独厚。他又是词人。至于书家的身份,好像还没有正式提起过,前几年,我偶然在《书法导报》看到老人的墨迹,悼郑逸梅先生的词,一派学人风范。窃想,即使不指出老人的这一身份,以他的出身、经历、年龄,他的工书也是自不待言的事实。明摆着,这样的年龄,写字的童子功肯定不浅。

作者简介:唐吟方,初名吟舫。1963年出生,浙江海宁人。1992年毕业于中央美术学院国画系。担任《文物》杂志编辑多年。出版随笔集《雀巢语屑》。任北京《收藏家》杂志执行编辑。20世纪90年代后期去日本东京、香港参加《现代吴越水墨》展。主要作品有:《西泠艺丛》(西泠印社/1991)、《北京周报》(1996)、《艺术界》(1999)、香港《新晚报美术周刊》(1995)、《美术报》(1996)、菲律宾《商报艺廊》等刊物专题介绍。出版图书有:《尺素趣》《近现代名人尺牍》《新月故人》《艺林烟云》。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222