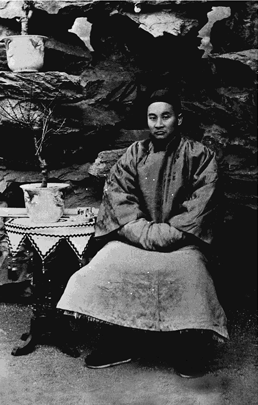

梁济在北京家中留影

梁济在北京家中留影。林毓生在《论梁巨川先生的自杀》一文中评论说:“从对梁济在家中与公共活动的描述,我们得到的印象是:他是一个坚决的改革家;在许多方面,梁济是站在清季改革运动的前线。”

梁漱溟曾回忆父亲梁济与梁启超的关系:“先父多年佩服任公,当他从海外返国,亲往访四次未得一见,两度投书亦无回答。”梁济在日记中记下此事,但并无怨念,而是说:“于慨叹其慢士之余仍以救国大任期望于他。”梁济死后,梁漱溟编辑的《梁济遗书》出版,梁启超读到此节,“深自咎责”。但梁济似乎从未意识到,他深恶痛绝的民国道德沦丧背后,与梁启超等近代知识分子盲目照搬西方的“社会达尔文主义”,有莫大的关系。这种鼓吹弱肉强食的学说,彻底改变了整整一代人的价值观和历史观。

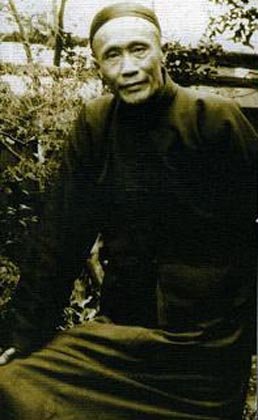

晚年梁漱溟。父亲的自杀,留给梁漱溟一个永恒的命题:“这个世界会好吗?”梁漱溟在晚年有过一种回答:“在我的看法、我的认识,就是这个中国文化不同于西洋,不同于印度,在什么地方呢?就在它认识了人的理性。它相信人,它不相信上帝,也不相信像回教什么真宰、真主。它信赖——依赖、依靠的意思,它信赖人,儒家的特色它是信赖人,不信赖旁的。这个就是后来孟子点出来的“人性善”,“人性善”这个话在孔子倒没有说,可是孟子点明了,这个儒家的一个特色,它是很信赖人。人嘛当然也可能错误,可能也有走入一种下流,可是,你怎么样子能够矫正它,让它不趋于下流、不去为恶呢?你靠什么呢?除了靠人,没有别的可靠。”在一个盛行制度决定论的时代,梁漱溟固执地选择了“相信人”。

民国学者、《东方杂志》主编杜亚泉。当梁启超误把中国古代一味主张私利的“杨朱之学”等同于近代西方“个人主义”而大加推崇时,杜亚泉却看出了近代“个人主义”与中国传统“利己主义”有本质的不同——“个人主义”有权利观念,也有义务意识,而“利己主义”则只谋求追逐个人最大化的利益与享乐。但可悲的是,晚清以来,“社会达尔文主义”为“利己主义”的泛滥提供了最适宜的土壤,其结果则是梁济严重的整个社会道德沦丧,则是梁启超口中大呼的“呜呼,杨学遂亡中国!杨学遂亡中国!”

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222