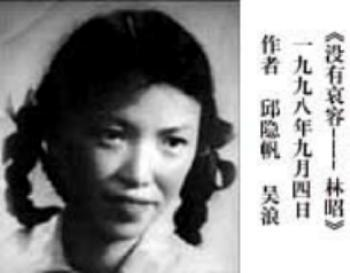

林昭列传

林昭列传(雪域桃源)

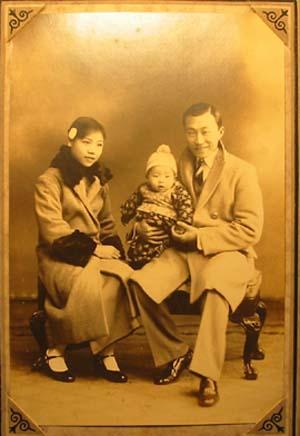

林昭,蘇州人。民国二十一年生。本姓彭,名令昭,乳名苹男。父国彦,尝为留英学子,习宪政。数年,归,就读东南大学政治经济专业。民国十五年,毕业。民国十七年,国民政府定鼎江宁,举境考录诸县令。国彦就试之,得拔头筹,国府授苏州吴县令。国彦耿直孤高,廉洁奉公。有佳誉。书生意气,素恶谄媚之行,颇忤上差。未几,贬逐为苏北邳县令。后,罢其官,归里赋闲居。国彦为谋生计,不得已,于桑梓办杂货店,为商贾。以兵燹多难,日以拮据。民国三十四年,奔沪上,入中央银行供职。三十八年,国府经济崩糜,遂归苏州闲居。母許氏,名憲民,缙绅名媛女也。憲民兄金元,为中共江苏省委青年部长、苏州特别支部书记。民国十六年四月,为国府所诛。憲民年方十六,即入国军行伍。二十五年,为第三战区上海淞沪第三专区专员。倭奴陷宁沪,逮于狱。后为国彦救免。民国三十四年,既驱倭奴,国府还都南京。憲民归苏州,任县银行董事。又兼《大华报》总经理、苏福长途汽车公司董事长。民国三十五年,为史良等所推议,参于国大代表竞选。后得当选。既取高位,阴为共党建地下电台,秘行策反之事。民国三十八年十月后,任苏州市政协委员。于桑梓之隆誉,逾于国彦。有节风,时人仰重之。 国彦膝下凡三子女,长女令昭,次女令范,幼子思华。以严慈身教,皆有学才。

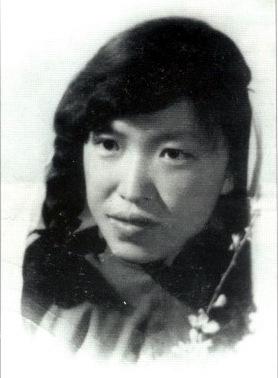

令昭少穎慧,习经史,颇慕迁、固之风。父奇之,欲以效班昭,遂名之曰令昭。民国三十四年,就学于蘇州景海中學。令昭善属文,长于文学。未及笄,以林昭为笔名,发多篇章于报媒。

有教師陳邦幸者,为共党地下黨員。每以教诲,昭悟之。后,昭为蘇女師支部教师楊願所荐,乃入马列之门。昭以憲民为“国大代表”故,因以为掩,得行方便。民国三十八年四月,国军觉,欲捕之。邦幸、願等令出避之。昭曰:“以家母高位,彼能奈何耶?”不从。时,地下党纪律森严,昭之党籍遂断褫。七月,中学业竟,欲报考蘇南新聞專科學校。昭善思,性多孤傲,行多逆常情。宪民以时局动荡,欲出令昭于海外留学,或以报考北大。令昭曰:“余之道路,自有鄙见。母请勿问。”宪民大怒,以为忤逆。曰:“汝今日去,日后勿归!彭门无此悖女也!”昭曰:“吾今日之行,乃效母昔时之举也。”遂为书于母曰:“活不来往,死不吊孝”之语,负气出奔苏南。去父姓,更名曰“林昭”,以示决绝。后,竟以之名焉。

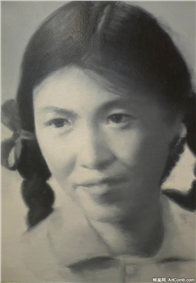

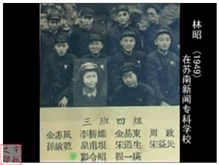

国朝元年,毕业。时土改兴,乃请缨就之。三年,入常州,为《民報》编辑。后入常州文联。五年七月,力压须眉群雄,独占江苏文科高考花魁。九月,入北京大學中國語言文學係,专业新闻。昭在校,博覽群書,文思敏捷,古近今體兼能,詩詞文俱佳。好读《红楼》,为红学诗刊编委。教授游國恩叹曰:“君文采殊绝,今攻新闻而弃文学,惜也!倘入兰芳之门,必有所成也。”又曰:“若君有意,我可为言之。”后,事不果行。

九年春,国于文艺诸务,有策曰:“百花齊放,百家爭鳴。”是为“双百方针”。北大奉令行之。五月,诸生譚天榮等立百花學社,張元勳,沈澤宜等办廣場杂刊。昭感之,遂入百花社,协元勳理刊务。时,天下人皆以为上虚怀纳谏,民主党派、高校学子咸奋涌上言,以陈时弊。当局侦之,不悦,遂触逆鳞。六月,风云为变,元勳等落劫难,攻讦甚厉。昭曰:“汝等既出令以求谏,人当实告之。今日谏书至,奈何如此耶?出尔反尔,信义何在!”众大哗,遂置与同罪。昭亢然不屈,寄书与元勳曰:“醉不成歡愁依舊,愁緒繽紛共相就。弄章著句塗鴉滿,暗風入窗涼初透。水深浪闊君知否?冠蓋京華斯人瘦,霏霏無盡江南雨,夢回冷淚濕薄袖”。以慰情怀。

是时,风暴日骤,人人自危。昭素慕元勳才,至于危难,慨然伸援。昭自知必临大劫,乃告某曰:“此日或为忌日,或为祭壇,或为犧牲也。吾等或就汤火,惟願不流血。”时定“右派”凡二等,一曰“极右”,一曰“中右”。十月,初定昭罪为“中右”。昭骨梗,以为奇辱,乃自尽。人觉之,得免。每虑时局,及思己境,愤懑惆怅。校以某按验昭,屡逼问,令以自述其罪。昭崛强,挺立不屈。昂然曰:“昭无罪,何述之有?”大恚,遂定昭为“极右”,褫学籍,送燕园苗圃勞動教養三年。昭于囚所,每晚必以日记心得。书曰:“冤狱遍地,何缘由也?岂独昭耶?”又曰:“诚心上书以陈时弊,何罪之有?”诸如此类,不可胜记。

九年,北大新聞系併入中国人民大学。昭入資料室,受監督改造。昭与兰州大学“右派”张春元相善,与顾雁于上海编《星火》杂誌。昭作《海鸥之歌》一文并长诗《普罗米修斯受难之日》,具刊其上。 时,有同为“右派”者甘粹,同为相怜,遂互爱戀。有好事者发之,遂遭厉谴。粹流新疆,姻约遂败。昭以羸弱,有内疾。时,刘少奇前妻王前亦莫名获罪,与昭同羁。前咯血,甚危。校长吴玉章与国彦、宪民有旧,遂书请宪民领昭、前等回沪养疾。将别,昭怅恨,寄诗于某师曰:“風雨同舟始相知,看記天涯同命時,今日握手成一笑,胸懷依然淩雲志。”乃归家安养。

会跃进政荒,民生凋敝。昭屡出言以讽时弊,当局不悦。十年七月,彭公庐山蒙难。昭闻之,以为乾坤颠覆,痛彻切骨。遂編期刊曰《赤子之心》,針貶時弊。当局闻,愈不悦,阴为监控。后,于某所得南斯拉夫国情之书,遂以汇纂,上书京师。十一年十月二十四日,沪上当局遣人逮昭,羁押至所。翌月,国彦绝望,仰药自鸩,死之。

十三年,昭请保外就醫,返蘇州安養。具言囹圄中百八十日之惨遇,语妹令范曰:“汝等日后必悔之,不得闻今世最酷烈之制度”。 昭又致力书于北大校长陆平,曰:“吾为右派之一分子,必要以最后一息献给战斗。”又曰:“极权政治,残暴肮脏,不义也。反抗之人,必为正义光荣之战士。”又责曰:“吾闻蔡孑民先生主政北大时,为援落难学生,亲以奔走国府,如其子嗣然。今日燕园高官,置学子火海,良知何在,天理何存?”皆不报。后,昭与黄政会于苏州,政,亦为“右派”也。同草“中国自由青年战斗联盟计划。十三年九月,昭至上海淮海路,欲以《致北大校长陆平书》及其文数篇交外国侨民,携至海外发表,未果。十一月,论昭以“阴谋推翻人民民主专政”罪,收监于上海提籃橋監獄。

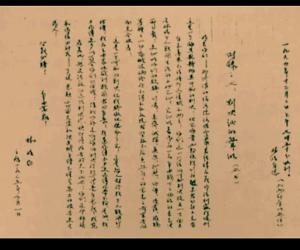

昭于狱中,上书《人民日报》者三。屡以血书、绝食抗议,高呼以口号。并记以《思想日记》、《牢狱之花》等凡百篇,又有《提篮桥之黎明》、《与母书》等,奋笔以书,凡二十万言。后,狱卒觉之,尽收笔墨,缴其稿,送械上。昭乃切指,以血为墨做诗词以为咏怀。又取牙具,蘸血书其稿于褥单。狱卒唆同室女囚殴掐之,虐以暴行,遍体皆伤痕。方时,卒窥其雅美清丽,屡欲奸之。昭乃以针线紧缝内衣及褥裤。每欲出恭,必以刀剪之。是故衣衫皆褴褛,不复往日之谨。如是者数年。

十六年五月三十一日,判徒二十年。昭在狱中,不堪凌辱。七月六日,记曰:“呜呼!哀哉!此是何世?!我是何人?!所怀何志?!所遇何事?!天哪,天哪,尚得谓有天理,谓有国法,谓有人情,谓有公道耶?!此衣是十五年八月间穿上,时正在桎梏下,又无纸笔,乃在背上血书'天日何在'四字,聊当窦娥自诔。八月下旬中某日,遭女监、众鸨婆榜掠,两襟'冤枉'、'死不甘心'等字即受刑时所写。在襟并前胸淋漓血迹,则是同年十一月十日,图穷匕现之日,誓死明志,以玻璃片割裂左腕脉管所沾染。十六年五月卅一日"宣判"后,重到上海市监狱,六月十九日初次接见至亲胞弟,见面之际,恍若隔世!自怜遭际,谁解苦心,前尘历历,永志弗忘!”

十九年四月,论以“现行反革命”罪,令以斩立决。昭将就典刑,以血书告母云:“吾父尝曰:骗诱青年,利其純真熱情以行政治,残酷之甚也。政治,爾虞我詐,骗局也。昔日吾不信,今日悔悟,晚矣!”又曰:“吾今已近不惑之年,自不为人惑矣。惑人之术,吾不为也。历史将宣告余无罪也。”二十九日,昭为二暴卒捆缚,以车载至龍華機場。以物塞昭口,四卒曳昭出车。卒暴踢昭后,令以跪。一卒执手枪发弹击昭背,立仆,碧血飞溅。昭未气绝,强以坐起。卒乃以手枪发弹击昭颅,腦漿塗地,四卒遂拖尸归所。至是,昭暴死,年三十六。

翌日,有卒数人至昭家,请见昭母憲民及妹令范。曰:“犯逆林昭,已于昨日处决。” 憲民闻言即仆厥。又曰:“今已毙昭,请偿子弹之费。”令范曰:“几何?”对曰:“五分。” 令范强以镇静,安然曰:“可。”遂与之。及卒等去,急救母,良久乃苏。相拥号啕,失声长泣。

昭既死,不得其尸。令范遂起衣冠冢于蘇州林岩山之安息公墓,以安其魂。

三十一年,北京大学为昭雪冤。

三十二年十二月三十日,上海高级法院宣判以昭精神恍惚,妄言无状,宣告昭无罪,尽撤旧日之诉。时昭已殁十三载,按如前言。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222