琐忆老领导张孟旭

|

润物细无声

|

|

作者:刘甲柱

|

|

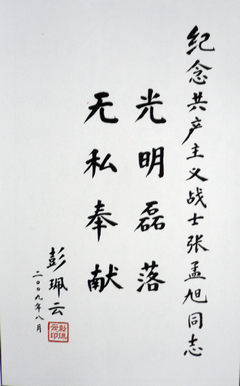

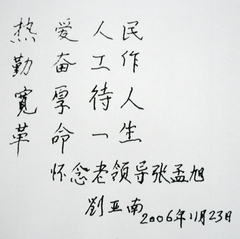

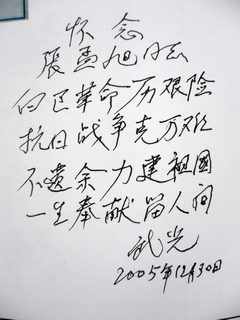

老领导张孟旭同志主管湖南交通琐忆

20世纪50年代中期到60年代初,在共和国的历史上是个特殊的年代:一方面是大统大化,一方面是大变大惑;一方面是一轨同风,一方面是一波三折;一方面是如燻如篪,一方面是如火如荼;连续不断的政治运动推动着经济结构的改变,双向同轨的急转弯,在社会生活层面上出现“高歌猛进”中不少新问题,反映在承东启西联南贯北的湖南交通上尤为突出。

就是在这样的年代里,省委副书记、副省长张孟旭同志受任为省“交通战线(当时的称谓)”党组书记和省人民政府交通办公室主任,团结孙国治(省交通厅副厅长,后任省委交通工作部部长)等一班人,带领全省交通职工闯过一道道难关,奠定了湖南交通现代化的初基。

他是这样一位领导:憨厚,朴实,经常在生产、建设第一线,却从不在前台“抢镜头”,很少作大报告(我只1956年在全省交通工作会议上听他讲过一次话),不出席任何典礼和宴会,最困难最棘手的事他操办到底,最风光最闪亮的庆典他隐身不见。所以,至今的交通人几乎不知道还曾有这样一位默默奉献的领导人。

岁月不能尘封辉煌。我只能就记忆所及说二三平凡事儿:

人民生命大如天

1954年5月下旬,湘江流域暴雨成灾,湘阴先溃堤倒垸,张孟旭同志与孙国治同志立即赶赴现场指挥抢救,省航运局派的是唯一的一艘双引擎内燃机轮“海巡号”,原是民国时期盐务总局专事侦缉的船,稳性好,航速快,舱容也大。陪同两位领导的除了孟旭同志的秘书小舒和我外,只有航务局航监科长木讷和省人民医院一位年轻的姓甘的女医师,约定清晨六点会合后起航,我不敢贪睡,五点多钟便到了码头上,六时整孟旭同志在孙国治、小舒陪同下,准时到了,木科长与甘医师也到了;孟旭同志身着兰棉布中山装,中等个儿,背宽,挺坚实的,给人的第一印象就象一个敦实的农民。上船后,孟旭同志开门见山便说:“我们的任务就是了解情况,抢险救人。”航监科长把水道图打开,他边看边作记号。船并没开足马力,但因为是下水,流速很大,没多久便过了霞凝。江面一片汪洋,混浊的江水中不时翻着稻草、房屋木柱、淹死的牲畜,甚至人的尸体,大家心情都很沉重。孟旭同志紧缩眉头站在舷边眺望,眼角不时显着泪光,却没有说一句话。过了铜官、临资口,湘阴在望,只见沿河一带的棚户,只有几处露出屋脊,码头都在水中,所幸西门客货码头是解放后新建的麻石码头,趸船很大,下了铁锚,埋了地牯牛(锲入地层深处的系船桩),虽在风浪中颠簸,还能靠船。“海巡”靠囤后,好不容易才用小板划找到赤脚半身泥水的县长,孟旭同志几乎抱着他进了舱,先让他喝姜糖水,然后仔细探询受灾情况,对人员死伤情况问询非常细。当县长说倒了几个垸子,县城主建筑基本保住了,垸内农户基本上有自救的木帆船,大都迁到高阜,伤亡不大,但医药、粮食、衣物奇缺;孟旭同志当即与孙国治同志研究决定把被水围困在山岗上生活无着的灾民先送回长沙,借学校、仓库暂住,吃饭、治病均由政府解决。孟旭同志说:“人民生命大如天,救人第一,排涝重建是下一步的事。”于是,船便往乌龙嘴那边开,乌龙嘴山岗上有百多号人,男女老少都有,见轮船到了都高呼求救。好在是个回水湾,船靠岸后搭上跳板,孟旭、国治两位领导带头,我们与船员都跟上去,背的背,扶的扶,抱的抱,把待救的人都送上船。所有舱位都给灾民住,小甘医生忙前忙后,主要给灾民治疗眼疾和感冒;船上的饭菜都给灾民吃;我们回长沙是上水,船开足马力尽量靠左岸走,时速约莫也不到十公里,孟旭、国治与灾民话灾情,谈家常,一刻也没停,只知道到长沙时已经是第二天清晨了。

一个中心两个面向

1955年,在过渡时期总路线指引下,一大改革(民主改革)三大改造(农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造)大规模进行。新币发行,新《兵役法》推行,粮食“三定”(定产、定购、定销),民主改革运动、合作运动与肃反运动几乎同步开展,很多都是“中心任务”,而粮食、米材的外运和煤炭、食盐的进口运输又极为繁重,运力明显不足,偏远山区和广大农村所产所需运不出输不进的现象相当严重;孙国治同志汇集各方面资料呈送孟旭副省长,口头汇报后,提出交通工作的方针如何定。孟旭同志认真听取各方面意见后,果断提出“交通建设应面向农村、面向山区,水陆运输管理单位都要以运输生产为中心,为经济建设和城乡交流服务。”在一个小型座谈会议上,孟旭同志是这样阐明他的观点的:交通这个词语可以分开合同解释,“交”就是交换交流,“通”就是通达通畅,合同就是交换交流通达顺畅;马克思早就指出,物质资料的生产和交换是人类社会得以存在并不断发展的基本条件,所以交通这个行业的属性就是运输,便民利商,使人便于行,货畅其流。我们湖南农业人口现在占人口总数的90%以上,土地面积也如此,而且三面都是山,东面是幕阜、罗霄山脉,南面是五岭山脉,西面是武陵、雪峰山脉,中间还有一条衡山山脉,山区县有40多个,因交通不发达已经半身不遂了,只有把交通建设面向农村面向山区,稳步进取,湖南人民的物资文化生活才能改善,才能提高,才能进步,这与我们干革命求解放的大目标是一致的。

出席座谈会的交通厅及所属二级局的主要领导听了这简短有力的话无不心悦诚服。一个中心两个面向也就这样定下来了,后来沅水整治、邵水渠化成功,永(顺)保(靖)、永大(庸)、大慈(利)、武(冈)城(步)、桂(阳)新(田)、道(县)宁(远)、双(峰)涟(源)、凤(凰)铜(贵州铜仁)等公路先后建成投产就是这一正确方针指导下的硕果。

船民不是剥削阶级

1956年初,社会主义改造高潮,30吨以上的大型帆船“一步登天”以按股定息方式归属省航运局,小型帆船则按港籍组成帆运合作社;在研究制定方案时,有人提出大吨位拖驳船与大型木帆船的船主应属剥削阶级,其子女应定为船民子女有别于船工和船工子女。孟旭同志严肃指出,不能把运输业的社会主义改造当作土改来搞;我们对民营轮船业的资本家相当礼遇,而对大吨位民船的船民却另眼对待,叫船民怎么想。大船船民有雇工剥削行为,但其本人及其家属也参加劳动,船民船工同舟共济,船民有资本有技术有商脉(与商界往来),不能划为剥削阶级,其子女便更不用说了。

看似小事,在强调阶级立场、阶级观点、阶级斗争的年代,却挽救了成千上万的人没有被歧视。

“退社自由”

1956年8月下旬,省政府由孟旭同志主持召开了一次全省交通工作会议,议程是由省公路厅厅长袁福清、省航运厅厅长孙国治、省邮电局局长肖抗作工作报告,各市县交通科长(当时尚无交通局)讨论发言,最后由孟旭同志作总结讲话。

他讲话中最使人震惊而又欣赏的有两点:一是在讲帆船合作社问题时,他说全省有20%的帆运社亏本,社员收入减少,其原因是多方面的,管理不善,管理者不会运营,民主作风差恐怕是主要的。他说凡属亏本、社员收入减少的,允许社员有退社自由,“我们办不好合作社,我们无能办好合作社,社员要求退社是正当的,没有理由不让人退社,不能靠阻止社员退社来维持场面”。在当时合作社运动中正大批“小脚女人”的政治氛围中,他那掷地有声的话,使有的人傻眼了,但却得到大多数人的认同。二是在谈到乡村邮电问题时,他说:“农业合作社的电话费用,合作社负担有困难,现决定由国家负担,邮电部门不得向农业合作社要钱!邮递员工资按国家规定发给,也由国家负担,不再由农业社负担;与省财政的具体衔接问题,将会有具体方案出台。总之要减轻农业社负担,要减轻农民负担,要邮电通讯无阻,要乡村邮递员收入有切实保障。”这番话顿时赢得满堂掌声。

建水上户口

上世纪50年代中期,全国户籍制推行,城乡有别;接着粮食、棉布、食油又实行统购统销和“三定”。可是,具体到水上交通部门就犯难了,因为轮帆船船员,有外省的,有本省的,有的家在农村,有的家在港埠,有的家就在船上,历来没有户籍;特别是小型木帆船,历史上称为“漂户”,散居漂流,随行就市,一家子一条船,有客运客,有货运货,无客无货时则捕鱼为生。没户口便没法购粮、购布、购食油,怎么办?孙国治同志向孟旭同志汇报后,孟旭同志报经三周(周小舟、周惠、周里)同意,决定特事特办,立水上户口,船员衣食所需都可凭水上户口本购买;为此,水上公安机构和水运供应商店,以及水上文化宫、运输职工俱乐部等相继成立了,运输工人的物质文化生活改善了,复杂的问题便迎刃而解了。

后来粮、棉、油、布以及日用生活品都定量供应,张孟旭同志指示孙国治同志:搬运工、装卸工、纤工、篙工都是重体力劳动,每月粮食定量不能少于40斤,年布1丈5肯定不够用,要发劳动服解决;帆船所需帆布要造计划专拨;客轮乘客来自四面八方,军人、工人、学生、农民、居民都有,而农民是多数,是没有粮票的,可打专题报告按装载定额以半斤米一人一餐解决。这些具体而微的事办起来相当棘手,在孟旭同志的支持下,终于一一落实,使交通部门没有停航停运现象,全省度过一度颇为艰辛的暂时困难。

“运‘死角粮’去”

1957年春夏之交的一天晚上,孟旭同志打电话让孙国治带我去他家,说有要事商量。到达后,他叫孙厅长到屋里看一份有关宣传工作的文件,我在外面一面等候,一面和他的秘书舒楚琪下棋。过一会,他们从屋子里走出来,只见孙厅长低头不语,神情凝重。孟旭同志说:“南(县)、华(容)、澧(县)、安(乡)水乡去年有几万吨死角粮没运出来,现在桃花水上涨了,早稻扬花吐穗了,可以让小刘(指我)他们这样的年轻人去组织水乡运输嘛。”孙厅长回去后就组织了7、8个人,由我带队到洞庭湖区组织运输,当时通信不方便,所去的地方港汊纵横,我们穿着棉背心进去的,一直干到8月份,运出2万多吨“死角粮”,汗流浃背完成任务回到长沙。此时,机关里大鸣大放、整风反右已近尾声,如果我留在机关参加运动,凭我那么爱提意见,肯定难逃一劫。后来听说,在打击“右派”的运动中,孟旭同志没有出来讲过什么话。常人说“是祸躲不过”,1957年侥幸过了,1958年“向党交心”中我还是没躲过去,因为不相信所放的“卫星”,被戴上了“漏网交心右派”的帽子。多年后,听孙国治同志说,是孟旭同志和他向李瑞山同志说项,在“漏网交心右派”后面加上了打括号的“内控”二字,材料并没有送上北京。这件事让我终生感谢孟旭同志,感谢他为保护我们这样的知识分子所做的努力!

保护积极性要讲科学

1958年和1959年的“大跃进”,湖南交通部门搞“一车当两车”、“一船当两船”,长沙港等大搞“土法上马装卸机械化”、“三天革个命”。孟旭同志似乎“音渐不闻身渐杳”了。事后听说有两个小故事:

一是:省航运局两条蒸汽轮的船长,都说本轮的拖力大,气压泵已到极限还说有一丰的潜力可挖,谁也不服谁,于是个别领导允准这两轮在洞庭湖中“拔河”比赛,结果自然是两败俱伤。当孙国治同志向孟旭同志谈及此事时,孟旭同志怒形于色,只说了五个字:“荒唐!瞎胡闹!”

再是省航运局一个年青水手,在“双革”(技术革新、技术革命)中提出研发以水代柴油、燃煤的“永动机”,他的“理论”依据就是水的分子式为H2O,电焊的高温度火枪就是氢氧吹管,氢氧分子分解又组合就会产生永生不灭的动力,航运局某领导人居然拨款予以支持。孟旭同志听说此事后,把省航运局主要领导人请到办公室,对他说:“此项研究根本不可能实现,是无知的狂想。”那位领导人辩解:“要保护群众的积极性。”孟旭同志说:“保护群众积极性要讲科学,保护无任何科学价值的东西就是保护落后。马上停下来,不要浪费国家资金了。”这件事也就这样吹了。

“我俩也有责任”

1958年1月26日午后,省航运局“芷江”号客轮满载乘客由安乡驶向津市。行经七里湖时已是深夜,副驾驶当班,错航于导航灯标33米之外,发现将撞上堤岸时紧急左满舵,船向左倾侧入水。副驾驶复来个右满舵,右舷又进水入舱,未久即沉没,淹死旅客52人,造成内河航运有史以来有案可稽的大海难。孙国治同志得知此事时是27日2时40分,即向孟旭同志报告,孟旭同志闻讯大惊,一弹而起,对孙国治同志说:“马上赶赴现场!”披上老棉大衣就走,只用10分钟便与孙国治同志上路了。当时大雪纷飞,天寒地冻,两人先乘车再转船,27日上午九时到达出事地点。当即指挥航监和水上公安局打捞沉船,检点死伤人数,发现所有乘客几无一幸免,死者男女老少、农工商学兵都有,却都不知姓甚名谁,家在何处,有何亲属。两位领导便与公安、航监人员一道逐一清理死者的衣着、行李等,查看有关证件、证物,又把始发港售票员找来,让她回忆辨认特征,在冰天雪地的河滩上忙了三天才大体弄清眉目;再逐一通知死者的亲属、所在部队、所属单位;死者亲属来了近两百人,河滩上呼天抢地一片哭声,孟旭、国治两位领导一一抚慰,妥善安排其食宿;航监、公安部门向各死者亲属详细介绍了出事经过及检测结果,常德、安乡、津市党政军领导都分头做安抚工作;当时尚无火葬,只能用棺材土葬,常德、益阳两地区火速购置了52具木棺运到现场,逐一送殓,有的死者家属要求把棺材运回老家,又得调车调船运送;关于赔偿生命财产问题,航运、保险部门都依法合理合情予以解决。整个善后事务花了整整20天才告妥结,及至常德市中级人民法院对肇事主要责任人副驾驶、当班水手作出刑事判决后已到春节了。两位领导在回长途中听到过年的声声鞭炮,根本就没展过笑容,孟旭同志沉痛地对孙国治同志说了一句话:“其实我们也是有责任的……用人不明啊!”孙国治同志默然点头。

1960年,我下放劳动后回机关,因孟旭同志不再分管交通工作,接触就少了。几年后,听说孟旭同志已调到北京去了。

白驹过隙,流年似水,半个多世纪过去了,昔日风华正茂的青年而今垂垂老矣。在人生的旅途上,我曾见过不少“大官”、“高干”,但至今记忆犹新的只二、三,张孟旭同志便是其中之一。其实我与他缘仅数面,相处相见时间极为短暂,但见面总觉得亲切,没有什么年龄、职务上的差距感,似乎应了古人的一句话:“白头如新,倾盖如故”。

往事并不如烟!提笔至此,禁不住想起文天祥《正气歌》中的两句诗:“哲人日已远,典型在夙昔。”我没有忘怀这位正直、坚定、善良的老领导,我想历史也该不会忘记曾有这样一位润物细无声的优秀老共产党员。

作者系湖南省交通厅老干部

|

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222