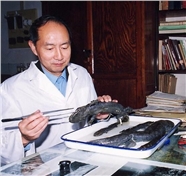

七旬高龄还在野外科考

据学生杨军回忆,赵尔宓一直有个心愿,要超过恩师刘承钊野外科考的年纪——70岁。赵尔宓确实做到了,即使在晚年的时候,他一年也要两次去北方和南方某地进行野外考察和研究,有时候还会亲自去捉蛇。

在赵尔宓七旬高龄的时候,他带着学生去新疆采集标本。杨军说,一路上,赵老师相当亢奋,经常是一次坐车就好几百公里,他也不觉得累,不停地给学生们车上授课。他还“不近人情”地不准学生们在车上打盹儿睡觉,理由是“路上的观察很重要。如果睡着了,就会错过经过的地形地貌和生态环境,怎么能做好标本的采集和研究?”

走一路、看一路、记一路,这样的野外科考,是赵尔宓60多年科研工作的重要组成部分。有学生记得,大一听赵老关于自己实地调研的讲座,“他一撩起裤腿,满满都是被水蛭叮破的伤疤。”赵尔宓深入到青藏高原、横断山和西藏南迦巴瓦峰等重要地区进行科考,足迹遍及我国10余个省(区),发表两栖爬行动物新种34个、新属2个、我国新纪录科1个和新纪录种约20个。

1979年,赵尔宓赴大连附近的蛇岛去研究被认为是“中介蝮”的毒蛇,他认为这种毒蛇很可能是另一种未经报道的新种。一周之后,赵尔宓带着从岛上捉来的十几条毒蛇上路了。在火车上,他瞒过了乘务员,没有人想得到在座位下面那包鼓鼓的布袋里面,装着的竟然是十几条剧毒无比的蛇。赵尔宓将蛇带回中科院成都生物研究所,最后的实验结果和他之前的判断不谋而合:这种被误认为中介蝮有40年的毒蛇是新物种,他命名为蛇岛蝮……几乎大半生都与蛇打交道的赵尔宓曾说,“我胆子很小,特别谨慎,所以从未被毒蛇咬过。”

就是这样一个胆小的人,却是我国首批入藏考察的两栖爬行动物学之一,首次提出了在动物地理区划的西南区增加一个新的“喜马拉雅南坡亚区”。让赵尔宓印象最深的还是1973年去西藏墨脱,一次艰难的远行。墨脱县没有通车,途中必须翻过喜马拉雅山一处5500多米的多雄拉山口,赵尔宓一行徒步就用了三天三夜。在墨脱这个有着“西藏江南”之称的神奇地方,赵尔宓发现竟然隐藏着众多人们之前无缘深入了解的新物种,其中就包括由他所命名的新蛇种“墨脱竹叶青”。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222