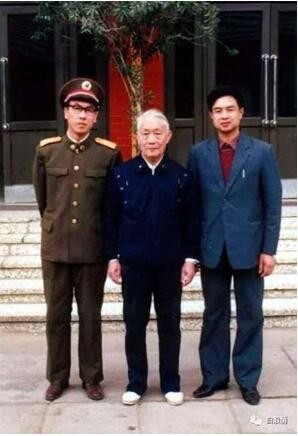

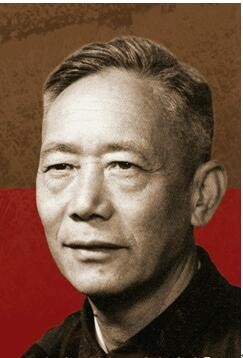

中国农村改革的先行者胡开明先生纪念馆

天堂纪念馆:http://www.5201000.com/TT426164698

本馆由[

133*****520

]创建于2012年05月18日

发布时间:2016-03-31 18:01:43

发布人:

zhansheng

胡开明是一位推动历史前进的人

——在纪念胡开明诞辰100周年座谈会上的发言

马波

在纪念胡开明百年诞辰座谈会的前夕,《胡开明》一书能够公开出版,是个很令人欣慰的事。

胡开明是我父母的老领导,老战友。母亲杨沫生前最后的一篇文章就是写纪念胡开明的文章。当时她已不能下地,终日躺在床上,把个木板垫在胸前,用颤颤巍巍的手书写,花了一个星期的时间才写好。母亲说胡开明是一位闪光的,高大的,无私无畏的人;胡开明是我们党的一位可贵的、难得的好干部;胡开明是一位推动历史前进的人。

母亲还多次对人说过:胡开明是位彭德怀式的干部,应该大力宣传。我从小就崇敬彭老总。所以好好写一写胡老是自己义不容辞的责任。

这部书是2002年秋天开始动笔,2004年春天完成的。写胡老,大部分时间是搜集材料,阅读材料和找人采访。真正写只用了半年多时间。

胡老去张家口的遭遇虽然坎坷,却令人肃然起敬。他不惜被毛泽东批评,为饥寒交迫中的老百姓寻找出一条能吃饱饭的生路。表现出当时少见的真知灼见和对人民的赤子之心。不少他身边同志都劝他,少说话,少表态,少标新立异。他却没有丝毫的明哲保身,看风使舵的官场陋习。他曾多次说过:宁肯老百姓对不起我们,我们也不能对不起老百姓。所以晋察冀根据地抓特务时,他实事求是,竭力为边区5中被抓的所谓特务辩解;土改时,他坚决反对阜平县贫农乱杀人,乱剐人;肃反时,他不随大流,坚持下花园煤矿瓦斯爆炸是自然事故,不是反革命破坏。59年反右倾时,他到张家口后大胆替右倾机会主义分子说话,重用已被打倒的干部。三年困难时期,面对着张家口地区死亡人数日益增加,他反复跟顶头上司刘子厚争辩,终于为张家口地区农民每天增加2小两口粮,从而减少了人口的死亡。在撤销食堂、反坏夺权、基本核算单位下放、包产责任制等重大政治问题上,他首先考虑的是对人民有没有好处,而不是看毛主席的眼色。在党和人民两者之间,他真正把人民放在了首位,把民众当成心中的至高至上者。因此,他调离张家口后,还为基层农村干部迫切关心的包产问题给毛主席上书。——这是我看了胡老的材料后,对他最主要的印象。

所以这部书的最初名字为《人民至上》。因为胡开明与彭老总、胡耀邦、胡绩伟等老一辈一样,都是把人民利益放在绝对的首位,不惜自己丢官挨整。

由于我坚持用真名真性,尽量如实反映历史,所以这部书稿出版困难重重。从2004年完稿到现在2013年初,已经9个年头了,才终于在香港出版问世。

2005年《母亲杨沫》一书被长江文艺出版社看中,我曾要求对方顺便把《人民至上》这部书稿也一起出版,并签了合同,但出版商却只出了母亲的书,没有出《人民至上》。以后我给冀燕的朋友所在的湖南出版社寄去过书稿,对方也没有看中。以后北京修正文化公司和新星出版社跟我签订出版老鬼系列,合同里也都写上出版《人民至上》,最后也都泡汤。再以后又给过人民出版社、上海东方出版公司、中央文献出版社、中共党史出版社,却都因为送审不通过而流产。党史出版社的郭红曾经为这部书稿写了8页的删除意见。她自己都觉得删掉这些后,这书就没啥意思了,劝我干脆拿到香港出版。

我对碰钉子很熟悉。因为我的第一本书《血色黄昏》写好后拖了7年才出版,碰了十多家出版社的钉子。所以,对《人民至上》这部书稿也早有心理准备,知道它的出版不会一帆风顺。

作品就相当于作者的孩子。完成后,不能出版,无法与广大读者见面,心里非常沉重。一想到那些积极向自己提供材料,期望这部书稿早日问世的张家口地区老干部们一个个去世,很觉得过意不去。一想起胡老的爱人李克林阿姨生前把胡老的所有材料都交给了我,在众多作家中选择我来写,充满对我的信任,也非常惭愧和不安。但我想,越真实的东西才越有价值,才越会被人永久记忆,所以一直没同意大删大改,不赞成隐去书中前河北省委主要负责人的真名。事实证明,现在很多优秀作品都在国内出版不了,只能拿到外面出。这倒反证出其是有历史价值的。

李阿姨于2003年4月25日去世,未能看到这部书,非常遗憾。

一部书稿,记录了一位饱经磨难的老干部的遭遇,拖了9年才出版,确实让人百感交集。何时才能在国内出版呢?何时才能在胡老战斗过的晋察冀地区与民众见面呢?何时才能让胡老最关心的张家口地区的干部群众看到这本书呢?

我们的国家在发展,在进步。相信,早晚有一天这部书稿能在国内公开出版。

2013年3月4日

- 上一篇:读《真理与命运》(于光远)

- 下一篇:学习父亲胡开明的高尚品德(胡战生)

到过这里的访客更多>>

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222