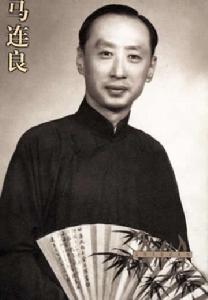

马连良-历史评价

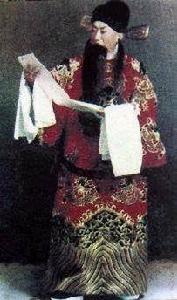

马连良在科班时就重视演出服装的整洁。出科后,更不断有所改革。组成扶风社时,要求全体演员做到三白(护领白、水袖白、靴底白)。除此之外在其他许多方面亦加以改革。例如,黑绒罩面的纱帽,突出双龙的王帽,打破赭蓝二色、增添多种颜色的鸭尾巾,乔玄戴的香色素相纱,登坛借风的鹤氅,鲁肃的青绒官衣,蒯彻的黑色改良蟒,永乐皇帝的箭衣蟒,轻薄适度的髯口,甚至灰色的小腰包等,均依塑造人物的需要而设计。其它如圣旨、令箭、酒壶、文房四宝等道具,也都处处留意以使之既合理又美观。20世纪30年代初期,他将旧式门帘台帐革新为后幕和边幕,以收简洁新颖之效。1936年新新戏院建立时,他亲自设计制成米黄色绸质后幕附侧幕四片,绣棕色汉代武梁祠石刻车马人图案,上挂帘幕,垂黄色丝穗,横悬小红灯五盏。另以同样图案的绸围,将乐队围起。戏院开幕时,观众反映强烈,赞美不已。这一设计,较前者更进一步,收到典雅、庄重、宁静、美观的效果。从此,此幕由他携带着赴各地演出,成为扶风社标志。20世纪30年代起,马连良对舞台上饮场、打扇、扔垫、换装等陈规陋习陆续予以剔除。

马连良严格要求一台无二戏,欢迎同台演员尽抒所长,以取得交互辉映,相得益彰的效果,他毕生坚持搭配整齐的艺术阵容,严谨严肃而认真的演出作风。包括音乐伴奏,一般配角,甚至龙套演员,都必须一丝不苟,向观众负责。

马连良对艺术学而不厌,虚怀若谷。出科再入科,对艺事渴求不已。他曾私淑前辈贾洪林;时常观摩名家演戏;挑班前后,不断求教于钱金福、王长林、王瑶卿;30岁时专程赴天津拜名家孙菊仙为师;39岁时向山西梆子老艺人张宝玺、高文翰学到《春秋笔》剧中的《灯棚换子》和《换官杀驿》。足见他为京剧艺术事业精益求精、不骄不满的胸襟。

他善于发现人才,乐于提携后进。无论是谁,只要具有才华,他都给予重视和鼓励,给予其展露才华的机会。20世纪50年代末,北京京剧团为培养接班人招收学员,作为剧团团长的马连良,亲自挑选新人。20世纪60年代初他任北京市戏剧专科学校校长,演出工作之外,还教授在校学生《白蟒台》、《审头刺汤》等戏。一生收徒很多,南北各地多有马派传人。较著名者有马长礼、张学津、冯志孝、梁益鸣等。

20世纪40年代,马连良曾在香港拍影片《借东风》《打渔杀家》《游龙戏凤》,20世纪50年代后又摄制了《群英会·借东风》《秦香莲》。

马连良原配夫人王慧如,生马崇仁、马崇义、马崇礼、马崇智、马崇延五子及长女马萍秋、次女马莉,继配陈慧琏,生子马崇政、马崇恩及女马静敏、马小曼。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222