一片丹心翠万重(陈尊法)

一片丹心翠万重

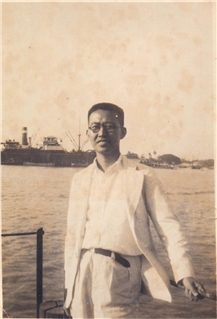

——怀念杨章熹师

陈尊法

缅甸华侨教育界和国内的归侨人士,都知道有一位勤谨学习、认真办学的知名老师,他的名字叫杨章熹,又名杨纪庄。

杨老师一九0九年八月二十日出生于厦门,一九八一年十一月十八日病逝于泉州华侨大学,享年七十三岁。他在三十年代毕业于同文学院,后到上海劳动大学就学,勤奋学习,开始接受马列主义。一九三二年在厦门、海澄参加“反帝大同盟”,一九三四年在漳州开办世界语讲习班,同时参加芗潮剧社的宣传活动。当时,学世界语的都被疑为左派人物,而芗潮剧社也确实是左派组织。抗战初期,芗潮剧社曾演过《伤病医院》、《放下你的鞭子》、《八一三炮声》,当年国民党在厦门四处搜捕“共党嫌疑份子”,杨老师虽然回霞阳任小教,暂避锋芒,但处境困难,与他接触的同事柯联魁,被国民党以“共党”罪名逮捕,因柯不屈被杀害了。到一九三五年,风声更紧,杨虽任霞阳小学校长,身份渐渐暴露,中共地下党员蔡林晖劝他渡洋。于是他于一九三六年到达仰光。在仰光与“反帝大同盟”原鼓浪屿区支部书记王琴鹤联系,建立“学习小组”,创办“流通书报社”、《南国生活》、《南国导报》杂志,这些进步读物,对群众产生了革命启蒙作用。他团结了周围进步人士和国民党左派份子。

当芦沟桥的炮声传到仰光时,为了扩大进步思想,贯彻中共的抗日救国方针,他曾先后发动组织并领导了“缅华教育工作者协会”、“缅华抗日救亡宣传工作团”(简称“救宣团”),把“流通书报社”扩大为“缅华公立书报社”(社址在南勃陀街上段一百零五号二楼)。一九四0年五月,在仰光广东大街富南二楼创办“仰华公学”,杨任校长,郑祥鹏任教导主任,教师有画家张子明、黄君珊、陈春法、张春材、赖天俊、曾爱珍、陈云凤。生数日增,后迁至只椅坦上段一0七号(二层木楼,楼下为水泥地板)。这所学校成为仰光突出的抗日进步侨校之一,特别照顾侨胞贫苦子弟入学。《黄河大合唱》中的一些齐唱曲,经常从课室里传扬出来,它是最早教唱《黄河大合唱》的侨校。当时仰光还有“叱咤合唱团”(林亭玉主持),林女士创作的《八一三》和夏之秋的《歌八百壮士》,刘雪庵的《新长城谣》等歌曲,激发了广大侨胞的抗日救国热情。仰华公学的全体教师都是义务性质的,每月只有十五盾的生活费(当时小教月薪标准一般是五十盾至七十盾),由于管教良好,成绩显著,密切联系家长,班级一再扩大,校务日益发展。为了筹集经费和增添设备,杨校长应勃生华侨中学以月薪九十多盾之重聘,离仰华公学到勃生华中任教。他不是为了优越待遇,而是除留下自己的伙食费和极微薄的零用钱外,其余的全部支援仰华公学。因此他受到师生的敬重。他从国内来仰光,两袖清风,不钻研经商,更不屑于依附一些老板,而是“满腔热情,一股傻劲”(赠别自题),勤勤恳恳,扎扎实实干革命,表现了一个共产党员的无私襟怀。他不留恋大城市,凡是工作需要,有利于革命事业的地方他就去,何况当时的勃中校长是国民党派的,工作不好开展,搞不好,会得不偿失。

抗战初期,为了培养爱国青年学生,使他们更懂得求进步、求光明,他和几位同志组织“中华民族解放先锋队缅华总部”。这个组织,不但传播进步思想,促进抗日救亡运动的广泛开展,而且也锻炼一批不可多得的群众工作干部。此外,他还编著《缅华抗日救亡教育实施纲领》,获得仰光各抗日侨团的支持。根据这个《纲领》,宣传抗日,争取民主,抵制日货,启发侨胞关心国事,开展救亡工作。号召侨胞“有钱出钱,有力出力”。他与几位同志发动捐款支援陕北公学,虽然遭到国民党机关的刁难阻挠,但因缅甸侨胞拥护中共的坚持抗战、坚持团结、坚持进步的纲领,终于完成了“募捐万盾支援陕公(陕北公学)”的计划。这在当时英国统治下的缅甸,是个既风险又艰巨的任务。

日本侵占缅甸后,他与缅华战工队的许多爱国进步的华侨青年,于一九四二年五月撤退到云南昆明,先后在建水县建民中学、个旧县(一九四四年)从事教育工作,培养了一批骨干,为云南解放事业做出应有的贡献。

抗战胜利后,缅甸华侨进一步认清国民党政府的腐败无能,对中共的政策不但提高认识,而且倍加信任与拥护。许多爱国的进步侨团、宗教团体、专业组织,如雨后春笋,先后成立或恢复,这和当年仰光进步知识分子、侨务工作者的积极传播新思想,培养华侨青年是分不开的。杨老师就是坚持耕耘进步花园的园丁之一。

祖国解放战争节节胜利,形势发展很快,杨老师积极参加创建的南洋中学(校址在仰光巴罕区坎伯路),校务日益发展,并增设师范部,成为培养缅属侨校师资和干部的摇篮,许多学生告别温暖的家庭,回祖国学习和工作。当地的缅甸朋友称南洋中学为“毛泽东学校”,生数从初期的一两百人发展到一千多人,高中部份设于高解。教师和教学质量相当高,学习方法和管理水平都较新式,蠃得侨胞的好评。杨曾任该校校长。还创建了“缅华公共图书馆”、“仰华业余公学”、和“缅华教师联合会”,并成为这些单位的主要负责人。

一九五三年,他奉调回国,曾任中侨委委员、全国侨联委员、中侨委编委会华侨教科书编纂组组长。一九六二年,调泉州华侨大学图书馆工作,一九八0年任华侨史研究室顾问。

杨老师早在三十年代就参加进步活动后加入中国共产党。回国后,受单位各别当权者的迫害,妄加虚构的罪名。由于“左“的思想长期流行,他和许多老同志一样,海外工龄迟迟得不到落实,革命历史未能得到实事求是的肯定。逝世后,党组织才确定他于一九四0年参加中国共产党。

国务院侨办和华侨大学已于一九七九年和一九八0年分别给予平反,恢复政治名誉,把所有的“帽子”都脱掉。难能可贵的是他在“文化大革命”中身心受到摧残并下放劳动时,仍坚持革命志向,积极工作。特别是在那不分是非曲直、阿谀奉承、拉扯之风盛行时,他不趋炎附势,不钻研“关系学”,只知孜孜治学。不知老之将至,日夜辛劳,积极推广世界语,钻研针灸经络学说,写侨史、论文、旧诗、学习马列主义及社会科学心得体会等。他博览群书的毅力是众所周知的。他四十年如一日,生活朴素,作风正派,平易近人,关心同志和自己的学生,能联系群众和团结国内外侨胞,把毕生的精力贡献给我国社会主义革命和社会主义建设事业,是个好党员、好归侨干部。他的一片丹心,将使后人倍加纪念。而他所培育的学生,今天各已成长,遍布在海内外。那累累果实,又一代代交柯结枝,飞红叠翠。这是可以告慰杨老师在天之灵的。安息吧,杨老师!

杨缅燕转载于厦门市政协出版的《厦门文史资料》第九集

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222